(室戸岬展望台より中岡慎太郎銅像・灌頂が浜・穏やかな太平洋を望む)

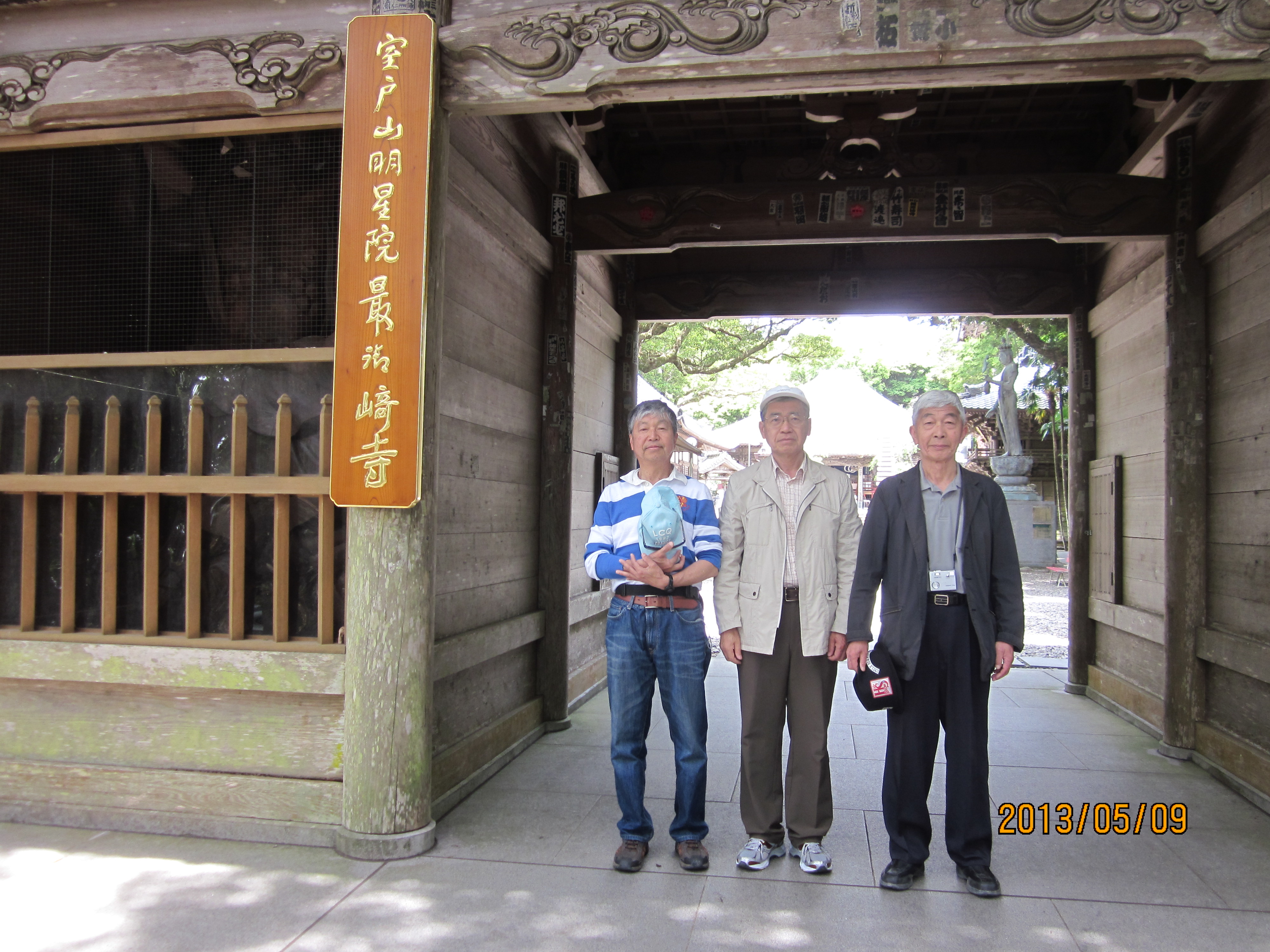

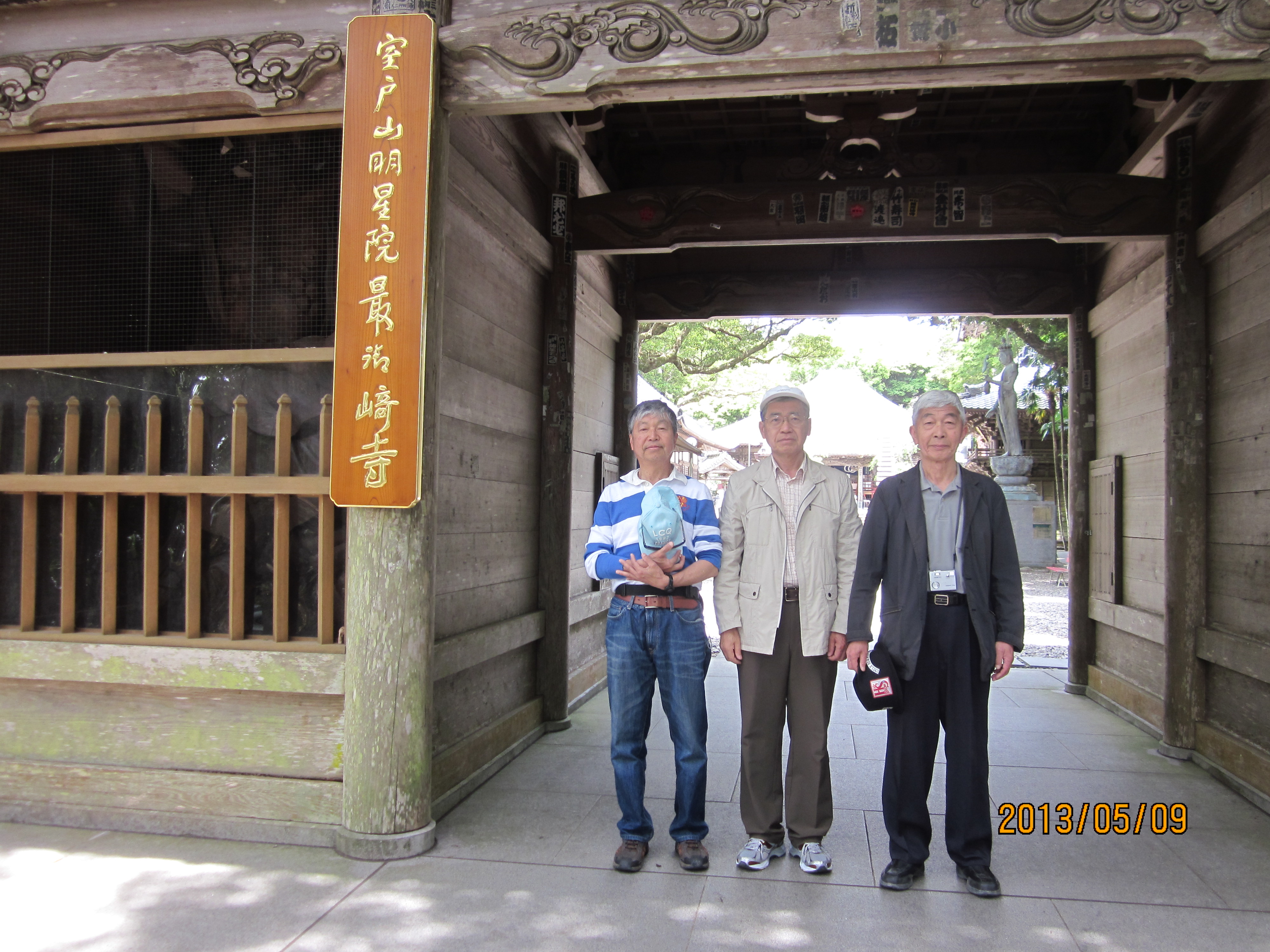

(第24番札所室戸山最御崎寺の山門にて)

ホームのページへ

四国88ケ所巡り

5.讃岐国(香川県)涅槃の道場ー第72番札所〜第88番札所

日時:2019年4月20日〜21日 JR四国バスツアーに参加

日程:4月20日JR多度津駅前8:30〜77番道隆寺〜76番金倉寺〜73番出釈迦寺〜72番曼荼羅寺〜74番甲山寺〜75番善通寺〜78番郷照寺〜79番天皇寺〜81番白峯寺〜82番根香寺〜18:00JR高松駅前(宿泊)8:50〜80番国分寺〜83番一宮寺〜84番屋島寺〜85番八栗寺〜86番志度寺〜87番長尾寺〜88番大窪寺〜18:00JR高松駅

感想:ツアー4回目の今回は中高年男性7名女性13名計20名の参加であった。77番桑多山道隆寺(真言宗醍醐派薬師如来)を創建したのは第76番金倉寺を創建した和気道善の弟の和気道隆。その後弘法大師が薬師如来を刻み本尊とした。仁王門を潜ると境内は各地の観音霊場の本尊が並び壮観であった。76番鶏足山金倉寺(天台寺門宗薬師如来)の創建は智証大師円珍の祖父和気道善。円珍は天台宗寺門派の開祖でもある。明治の偉勲乃木大将は善通寺第十一師団長を務めていた時本殿を宿泊所にしていた。大将の静子夫人が東京から面会に来たが女人禁制のため拒否し「乃木将軍妻返し松」が境内にあった。73番我拝師山出釈迦寺(真言宗御室派釈迦如来)の創建は弘法大師幼少真魚の頃、山頂にて一切衆生を救わんと誓願し「わが願い叶うならば釈迦如来よ現れたまえ。もし叶わぬならば、この一命我が身を捨てて諸仏に供養し奉る」と谷底へと身を投げた。そこに紫雲がたなびき、釈迦如来と天女が抱きとめ「一生成仏」と告げたといわれあり。72番我拝師山曼荼羅寺(真言宗善通寺派大日如来)は弘法大師が唐から招来した金剛界・胎蔵界の曼荼羅を安置し大日如来を本尊とした。本堂前には西行法師が昼寝したと伝えられる「昼寝石」があった。74番医王山甲山寺(真言宗善通寺派薬師如来)は75番善通寺と72番曼荼羅寺の間に弘法大師が建立した。近くの満濃池は大師が郷土入りして数万の人々を手配して3ケ月で修築した。75番五岳山善通寺(真言宗善通寺派薬師如来)は弘法大師生誕所で伽藍は大師が留学した唐の青龍寺を模し山号は背後に聳える五峰にちなみ寺号は父の法名「善通」とした。本尊は大師が薬師如来を刻んだ。寺は東院と西院があり東院には金堂・五重塔等と樹齢千年を越える楠の大木があった。西院には御影堂等があり戒壇巡りがあった。78番仏光山郷照寺(時宗阿弥陀如来)の開基は行基で88ケ所で時宗は珍しい。79番金崋山天皇寺(真言宗御室派十一面観音菩薩)は日本武尊所縁の「八十場の泉」の地に弘法大師が十一面観音菩薩を彫り堂宇を建立して安置したのがこの寺の開基。その後保元の乱で讃岐に流罪となった崇徳上皇がここで崩御し近くに白峯御陵がある。81番綾松山白峯寺(真言宗御室派千手観音菩薩)は弘法大師が衆生済度を誓願し井戸掘りをしたのがこの寺の始まり。また保元の乱で讃岐に流罪になった崇徳上皇が、ここで崩御し裏山に白峯御陵がある。82番青峰山根香寺(天台宗千手観音菩薩)は入唐前の弘法大師がこの山に草庵を結び五大明王を祀ったのが始まり。兵火の後生駒氏や高松城主松平頼重再興した。境内は杉に覆われていた。翌日男性7名女性11名計18名のツアーで高松駅前を出発。80番白牛山国分寺(真言宗御室派千手観音菩薩)聖武天皇が建立を勅願し行基が開基した。その後弘法大師が堂宇を修復後、荒廃したが藩主松平氏が再建した。83番神毫山一宮寺(真言宗御室派聖観音菩薩)は行基が堂宇を修築し田村神社(讃岐国一宮)の別当職となり寺名を一宮寺に改めた。その後弘法大師が巡錫時に本尊を刻んだ。戦国時代焼失したがその後住職等の尽力により再興した。84番南面山屋島寺(真言宗御室派十一面千手観音菩薩)の創始は唐僧鑑真が奈良に向かう途中屋島に立寄り普賢堂を建立したのが始まり。その後弘法大師が北嶺から南嶺に移し千手観音を刻んだ。鎌倉時代に廃れたが生駒・松平氏により寄進等あり栄華を取り戻した。屋島は源平合戦でも知られ瀬戸内海の眺望は絶景であった。85番五剣山八栗寺(真言宗大覚寺派聖観音像)は五剣山の中腹にあり弘法大師が開基。豪雨・地震で一部崩れ現在は四峰になっており、壇ノ浦を挟んで屋島と向かい合っている。86番補陀洛山志度寺(真言宗善通寺派十一面観音菩薩)は藤原鎌足の息子藤原不比等(光明皇后の父)の開基。大きなわらじのある仁王門は藩主松平頼重の建立で左右の木造金剛力士像は運慶作と伝わる。五重塔・海女の墓等見所あり。87番補陀落山長尾寺(天台宗聖観音菩薩)は行基の開基。弘法大師は入唐前に祈願し帰朝後大願成就を感謝して供養塔を建立。その後兵火で焼失したが生駒・松平氏により再興された。境内の大楠は樹齢800年。88番医王山大窪寺(真言宗薬師如来)は四国霊場88番の結願所で行基が開基。唐から帰朝した弘法大師が岩窟で刻んだ薬師如来を安置した。広大な境内だったが兵火により焼失し藩主松平により再興したが1900年に再度焼失した。現在の堂宇はその後再建されたもので、また大師堂には八十八所の本尊が全て並んでいた。今回は結願のツアー記念に集合写真を撮った。5回に別けて参拝し感慨無量であった。

4.伊予国(愛媛県)菩提の道場〜讃岐国(香川県)涅槃の道場ー第57番札所〜第71番札所

日時:2018年4月19〜20日 JR四国バスツアーに参加

日程:4月19日JR今治駅前9:40〜57番栄福寺〜58番仙遊寺〜59番国分寺〜61番香園寺〜60番横峰寺〜62番宝寿寺〜63番吉祥寺〜64番前神寺〜JR伊予西条駅=川之江(宿泊)川之江駅前9:10〜65番三角寺〜66番雲辺寺〜67番大興寺〜68番神恵院〜69番観音寺〜70番本山寺〜71番弥谷寺〜多度津駅解散=徳島(宿泊)

感想:ツアー3回目の今回は中高年男性11名女性9名計20名の参加であった。伊予菩提の道場から讃岐涅槃の道場に入った。57番府頭山栄福寺(高野山真言宗阿弥陀如来)は嵯峨天皇の勅願による弘法大師の開基で大師堂と本堂が回廊により繋がっている。境内には仏足石あり。58番作礼山仙遊寺(高野山真言宗千手観音)は天智天皇の勅願により伊予の国主越智守興が開基。300mの山頂にあり今治市街・瀬戸内海の島々の眺望が快適。境内に西国33観音本尊の石仏あり。59番金光山国分寺(真言律宗薬師如来)は聖武天皇の詔勅による国分寺で当初は七堂伽藍の巨刹であったようですが、いくたびかの戦乱焼失と再建を繰返し現在の寺は江戸寛政年間に建立されたもの。61番栴檀山香園寺(真言宗御室派大日如来)は用命天皇の病気平癒を祈願して聖徳太子が創建。1万坪の境内には本堂と大師堂を兼ねる大聖堂があり黄金に輝く大日如来・不動明王・子安大師が安置されていた。60番石鉄山横峰寺(真言宗御室派大日如来)は西日本最高峰石鎚山(1982m)の山岳信仰の霊地で標高750mのこの寺は遍路道の最難所で役小角が星ケ森で修行し蔵王権現を安置したのが始まり。昭和59年林道が開通し近くまで車が可能になった。62番天養山宝寿寺(高野山真言宗十一面観音)は聖武天皇の勅願により建立。現在霊場会脱退問題で仮礼拝所が61番札所の駐車場にあり、ツアーなので仮礼拝所にて参拝。63番密教山吉祥寺(真言宗東寺派毘沙聞天)で弘法大師開山。四国88ケ所で毘沙聞天を本尊とするのはこの寺のみ。境内には吉祥天・成就石等あり。64番石鉄山前神寺(真言宗石鉄派阿弥陀如来)は奈良時代初期役小角が開山。この寺は石鎚山修験の総本山として知られ歴代天皇も帰依した。当日は伊予西條駅で解散となり川之江に行き宿泊。翌日は22名参加のツアーで65番由霊山三角寺(高野山真言宗十一面観世音)は聖武天皇の勅願により行基が創建し、のち弘法大師が十一面観音を本尊として安置した。寺は826mの平石山の中腹にあり、途中タクシーに乗換え下車後急な石段があった。66番巨鼇山雲辺寺(真言宗御室派千手観音)は標高921mの全札所最高地点にあり遍路転がしの難所であったが、現在はロープウエイで参拝できる。讃岐の国涅槃の道場の打ち始めの寺で弘法大師が善通寺建立の用材調達のため山に登り霊気を感じ創建した。境内は広大で四国高野とも呼ばれ学問場として栄え五百羅漢・「おたのみなす」等がある。67番小松尾山大興寺(真言宗善通寺派薬師如来)は天平年間に奈良東大寺の末寺として建立説と嵯峨天皇の勅願により弘法大師が藥師如来を本尊として刻んで開山した説がある。境内の古木榧と楠は弘法大師のお手植えと伝えられ県の天然記念物。讃岐うどんの昼食後68番七宝山神恵院(真言宗大覚寺派阿弥陀如来)はかって琴弾八幡宮の別当寺。観音寺と共に弥勒帰敬寺が起源。一境内に68・69番の2ケ寺あるのは88ケ寺でここのみ。納経所は69番観音寺と共通。69番七宝山観音寺(真言宗大覚寺派聖観音)は神宮寺弥勒帰敬寺を起源とする寺の観音寺は弘法大師が第七世住職を勤め山号・寺号が変わった。立体庭園「巍々園」はツツジの名所。70番七宝山本山寺(高野山真言宗馬頭観音)は平城天皇の勅願により弘法大師が建立。馬頭観音を本尊とするのは88ケ寺中ここのみ。境内には工事中の五重塔・実物大の2頭の馬像等があった。71番剣五山弥谷寺(真言宗善通寺派千手観音)は当初行基が開山したが、その後弘法大師が修行中に空から五本の剣が降ってきて金剛蔵王権現が示現したことから現在の山号・寺号を変えた。途中マイクロバスに乗換え参拝後は数百段の石垣を下り参道脇の岸壁には大師が刻んだ阿弥陀三尊等多数の磨崖仏がある。本堂からは昔8国が眺望できた言われた絶景であった。その後多度津駅にて解散となり当日は徳島に宿泊。翌日早朝徳島城跡を見学後、淡路島に渡り淡路の国一宮参拝後、三宮経由にて帰路に着いた。

3.伊予国(愛媛県)菩提の道場ー第44番札所〜第56番札所

日時:2017年4月18〜19日 JR四国バスツアーに参加

日程:4月18日JR松山駅前10:15〜45番岩屋寺〜44番大宝寺〜46番浄瑠璃寺〜47番八坂寺〜48番西林寺〜松山駅前(宿泊)10:15〜49番浄土寺〜50番繁多寺〜51番石手寺〜52番太山寺〜53番円明寺〜54番延命寺〜56番泰山寺〜55番南光坊〜JR今治駅前

感想:ツアー2回目の今回18日は中高年男性10名女性10名参加にて1組の夫婦以外は単独者のようで伊予菩堤の道場を参拝した。私は今回も百名城巡りを兼ねて観光気分で参加したが白衣・杖等も揃えた本格派が多かった。読経等との作法は前回同様に先達に合わせて行った。45番海岸山岩屋寺は深山にあり霊山石鎚山に登る道にあって山岳宗教の行場で本堂も大師堂も大岸壁を背にして建立されていた。標高700mにありバス下車後上り徒歩20分の難所と言われている。本尊は大師作の不動明王。昼食後44番菅生山大寶寺は四国霊場の中間の寺で境内に杉・檜の大木に仁王門の大わらじ等風情あり。46番医王山浄瑠璃寺は708年行基が訪れ本尊の藥師如来像等を安置したのが始まりのようで、その後廃れたが812年大師が訪れ伽藍を修復して再興したしたようで境内は樹木に被われ厳かな雰囲気があった。47番熊野山八坂寺は701年文武天皇の勅願寺として八ケ所の坂を切り開いて作ったようです。48番清滝山西林寺は741年聖武天皇の勅願により行基が開基した。その後大師が訪れ現在の地に寺を移し本尊の十一面観音菩薩を刻んだ。門前に子規の句碑があった。翌19日男性8名女性8名参加にて2組の夫婦以外は中高年の単独者のようでした。49番西林山浄土寺は孝謙天皇の勅願により恵明上人が創建。空也上人の滞在し本堂には空也上人立像が安置されているようです。50番東山繁多寺は孝謙天皇の勅願として行基が開山。その後大師が訪れ現在の寺号に改号して零場とした。伊予出身の時宗の開祖一篇上人が修行した寺として有名なようです。51番熊野山石手寺は道後温泉街に近く観光客も多かった。奈良時代聖武天皇の勅願寺で平安時代には七道伽藍が整備され、寺名は四国遍路の元祖「衛門三郎伝説」の小石に由来するようです。昼食後52番瀧雲山太山寺は聖武天皇の勅願で行基が十一面観音像を刻み本尊とした。創建に「炭焼き長者」の説話あり。本堂は国宝で県下最古の木造建築。53番須賀山円明寺は聖武天皇の勅願で行基が阿弥陀如来を彫造して本尊とした。その後荒廃したが大師が整備して霊場とした。四国霊場最古の銅版納札やマリア観音がある。54番地見山延命寺は行基が刻んだ不動明王を本尊としたもので、その後嵯峨天皇の勅願により大師が修行の道場として再興した。56番金輪山泰山寺は大師がこの地の蒼社川の氾濫に苦しむ村民を指導して堤防を築き地蔵菩薩を刻み本尊とした。55番別宮山南光坊は大三島の大山祇神社の別宮として創立され大通智勝如来を本尊としている。のち大師が修業して霊場に定めた。その後JR今治駅前で解散となり、単独でしまなみ海道の高速バスにて福山に向かった。しまなみ海道からの来島海峡・大三島・因島等の島々のある瀬戸内海は絶景であった。

2.土佐国(高知県)修行の道場〜伊予国(愛媛県)菩提の道場ー第35番札所〜第43番札所

日時:2016年4月14〜15日 JR四国バスツアーに参加

日程:4月14日JR高知駅前10:00〜35番清滝寺〜36清龍寺(昼食)37番岩本寺〜38番金剛福寺(足摺岬・中浜万次郎銅像・宿泊)8:00〜39番延光寺〜40番観自在寺〜41番龍光寺(昼食)42番佛木寺〜43番明石寺〜15:00JR卯之町駅

感想:今回はJR四国バスで中高年男性10名女性16名参加のツアーにて土佐修行の道場から伊予菩提の道場に参拝した。私は観光気分で城廻を兼ねて参加したが、上白装束・輪袈裟・金剛杖を突いた本格派が多かった。本堂・太師堂前では先達に合わせ開経偈・般若心経・本尊真言三唱(本堂のみ)・光明真言三唱・御宝号・回向文を読経した。35番は前回参拝し2回目であった。36番独鈷山清龍寺は空海の師恵果和尚所縁の山号で本尊は空海が刻んだ浪切不動明王で漁師達の信仰を集めているようです。37番藤井山岩本寺は複数の本尊があり本堂内陣の格天井のはめ絵は全国から公募して現代の絵画575枚並べられていた。途中で昼食後清流四万十川をバスで渡り遍路間最長距離を左手穏やかな太平洋を見ながら進み38番磋蛇山金剛福寺に到着。境内は見事で観音浄土に一番近いと云われる四国最南端の足摺岬にあり道も険しく遍路を悩ませたようです。四国最南端碑の側に左手に三角定規とコンパスを持った中浜万次郎像があり、また展望台から見る断崖上の足摺岬灯台・水平線が続く太平洋等は絶景であった。宿泊は3人の相部屋で楽しく歓談していたが9時半頃熊本大地震のニュースに驚く。翌日の39番赤亀山延光寺は梵鐘を背にした石の赤亀が迎えてくれた。境内の「目洗い井戸」は大師が錫杖で地面を突くと霊水が湧き出したという「宝医水」で信仰を集めており私も水で目を洗った。これで土佐の「修行の道場」締めくくり、宿毛市を抜け伊予「菩提の道場」に向かった。40番平城山観自在寺は伊予路最初の札所で第1番から直線距離で最も遠く裏関所と云われているようです。門を抜けると東西南北等八方位の守護仏が迎えてくれた。41番は稲荷山龍光寺といわれ空海が訪れた時稲を背負った白髪の老人が現れ、この老人の尊像を刻み稲荷明神として安置したようで参道には石の鳥居が立っていた。42番佛木寺は宇和島北部の田園風景が広がる遍路道沿いにあり農業に欠かせない牛馬の守護神として信仰を集めた札所のようです。43番源光山明石寺は源頼朝所縁の修験道場で、頼朝の命の恩人池禅尼の菩提を弔うために堂を建て山号を源光山としたようです。その後西予市のJR卯之町駅でツアーは解散した。2組の夫婦以外は単独での参加のようで皆様それぞれの思いを込めて参拝しているようでした。

1.阿波国(徳島県)発心の道場〜土佐国(高知県)修行の道場ー第1番札所〜第35番札所

日時:2013年5月7〜10日 レンタカー使用、K&Tさんと3人

日程:

5月7日(一日目)羽田発7:25=8:40徳島空港9:10=9:30第1番札所霊山寺9:50=10:00大麻比古神社10:10=10:15第2番極楽寺10:30=10:35第3番金泉寺10:45=10:55第4番大日寺11:05=11:10第5番地蔵寺11:25=11:40第6番安楽寺11:50=11:55第7番十楽寺(昼食)12:40=12:45第8番熊谷寺13:00=13:10第9番法輪寺13:20=13:30第10番切幡寺14:05=14:30第11番藤井寺14:40=15:40第12番焼山寺16:10=17:15(鴨島ホテル泊)

5月8日(二日目)6:00=6:50第13番大日寺7:00=7:25第14番常楽寺7:35=7:45第15番国分寺7:55=8:05第16番観音寺8:10=8:25第17番井戸寺8:30=9:20第18番恩山寺9:35=9:55第19番立江寺10:10=10:40第20番鶴林寺11:00=11:25(鷲の里昼食)12:20(ロープウエイ)12:25第21番太龍寺14:20(ロープウエイ)14:40=15:00第22番平等寺15:15=15:50(阿南市ホテル)

5月9日(三日目)6:30=7:15第23番薬王寺7:45=(御厨人洞・室戸岬)10:10第24番最御崎寺(昼食)13:00=13:15第25番津照寺13:35=13:55第26番金剛頂寺14:05=15:05第27番神峰寺15:25=16:30(室津ホテル)

5月10日(四日目)5:30=7:00第28番大日寺7:15=7:40第29番国分寺7:55=8:20第30番善楽寺・土佐神社8:40=9:05第31番竹林寺9:35=9:55第32番禅師峰寺10:15=10:45龍馬記念館11:00=11:30(はりまや橋昼食)12:30=13:00第33番雪渓寺13:05=13:22第34番種間寺13:30=13:55第35番清滝寺14:10=15:40高知空港19:10=20:25羽田空港

感想:四国88ケ所の1番〜35番札所まで70代2人60代1人の3人でレタカー使用で巡礼をした。徳島空港から1番札所発願の寺霊山寺に行き、納経帳と納札を購入して「発心の道場」をスタートした。その後阿波の国一の宮大麻比古神社で旅の安全を祈願した。2番極楽寺では「長命杉」に感動し、3番金泉寺〜4番大日寺〜5番地蔵寺では樹齢800年といわれる大銀杏〜6番安楽寺さかさ松〜7番十楽寺を打ち、近くの食堂で昼食。午後より8番熊谷寺〜9番法輪寺では健脚を祈願〜10番切幡寺では333段の石段を登る〜四国三郎といわれる吉野川を渡り11番藤井寺と順調に打った。12番焼山寺は「遍路転がし」といわれる難所で、車でも難所といわれ192-20-438号のルートで行ったが後半の山道は狭く、急斜面の切返しで、噂に違わず難所であった。ご利益を感得しながら本日の宿泊鴨島のホテルに到着。翌日6:00にスタートして13番大日寺〜14番常楽寺手前でナビ通りに行くと非常に狭い道になり、冷や汗をかきながら到着。大岩盤でできた珍しい境内であった。15番阿波の国国分寺〜16番観音寺〜17番井戸寺〜18番恩山寺〜19番立江寺と順調に打った後、第2の難所といわれる20番鶴林寺は標高570mの山頂にあり、12番以上の難所で、対向車が来ないように願いながら上った。無事参拝後鷲の里で昼食。午後より以前は難所と言われたようですが1992年西日本最長のロープウエイが完成しており、川越え山越え標高618mの山頂にあり西の高野山とも言われる第21番太龍寺に到着。四国88の本尊の仏像見ながら空海が修行した舎心嶽に登った。その後22番平等寺を打ち本日宿泊の阿南市のホテルに到着。翌日6:30スタートして阿波の国最後の札所第23番薬王寺を打ち、近くのうみがめの産卵で有名な日和佐海岸に立寄り後、国道55号で一路室戸岬に向かった。「修行の道場」土佐の国に入り、空海の名前のいわれと言われる修行地「御厨人洞」・中岡慎太郎銅像・灌頂が浜等室戸岬を観光して第24番最御崎寺を打ち、室戸岬灯台を見学。当日の太平洋は非常に穏やかだった。その後近くの食堂で昼食。午後より25番津照寺では長い石段を上り室津漁港を見下ろした。次いで26番金剛頂寺を打ち、第3の難所といわれる第27番神峯寺は標高630mの山頂付近にあり、眺望は雄大であったが、噂どおりの難所でドライバーKさんは手に汗を掻いていた。当日は引返し室津のホテルに宿泊。翌日5:30スタートして28番大日寺〜29番土佐の国国分寺〜高知市に入り30番善楽寺と隣の土佐の国の一の宮で杉・桧に囲まれた土佐神社に参拝。雨が降り出し次いで「南国土佐を後にして」の歌詞にある坊さんが修行した浦戸湾を見下ろす31番竹林寺。32番禅師峰寺の境内からは弧を描いた海岸を見て、龍馬記念館を見学後はりまや橋近くの食堂でKさんの友人と共に会食。「カツオのたたき」は美味であった。午後より33番雪渓寺。空海が唐より持帰った五穀の種を蒔いたと伝えられる田園の第34番種間寺。35番清瀧寺は標高400mの中腹に有り、予想外に狭い道の難所であった。その後一路高知空港へ。巡礼は観光バス・自家用車等の車利用が多く、少数の方が歩き遍路をしていた。各お寺の納経時間はAM7:00〜PM5:00で毎日早朝スタートの観光兼ねた巡礼でした。走行距離604km。同行二人に感謝。

(室戸岬展望台より中岡慎太郎銅像・灌頂が浜・穏やかな太平洋を望む)

(第24番札所室戸山最御崎寺の山門にて)

ホームのページへ