「

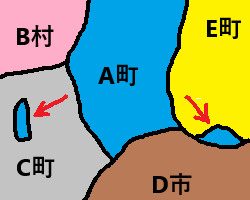

図のように、C町の中にA町の一部があるとか、他の町や村の間にA町の一部があるのを飛び地と呼ぶ。

日本で一番有名なのは、和歌山県の北山村だろう。和歌山県に属する北山村は、1ミリたりとも和歌山県とは接してはいない。それどころか10キロも離れている。

だが北山村は一例にすぎず、日本には飛び地があふれている。

いやいや、世界中に飛び地がある。特にインドに多いと聞く。

通常は陸地で離れている場合を飛び地と呼び、島の場合は飛び地と呼ぶ人も呼ばない人もいる。例えばアラスカはアメリカの飛び地だが、ハワイを飛び地とは呼ばない。島なら海を介して離れているのが当たり前だからだろう。

但し、海で離れた島の「一部分」のときは、飛び地と呼ぶようだ。他の行政区分が関わるからか? そういうケースは、瀬戸内海沿岸に行けば数多くある。

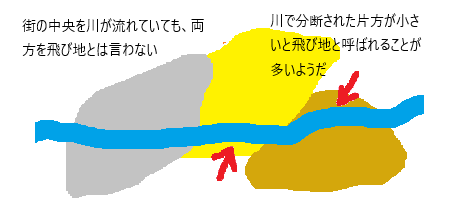

川の場合、単にひとつの県や町を貫通しているだけでは、川の両岸を飛び地と呼ばないようだ。一つの市の中を貫通している川は珍しくないからね。それを飛び地と呼んだらおかしくなる。

ミシシッピ川は10の州を流れているけど、皆、飛び地(Enclave)とか飛び州とは呼ばれない。一部が対岸に存在するときは飛び地と呼ばれるようだ。

![]()

昔、治水が徹底しないとき、川の流れがよく変わり、それによって飛び地が多くできた。

利根川の両岸には飛び地が多数ある。地理院地図で拡大して、利根川河口から上流に向かってスクロールしていくと、川岸の土地が反対岸の街になっている土地がいくつも見つかる。地図で市町村の境界が、川の左右に蛇行しているのがそれだ。

飛び地は関東平野に限らず、大きな平野で大都市がなく細かな市町村が多いところでは珍しくない。石狩平野、十勝平野、越後平野、濃尾平野などあるわあるわ、驚く。

ともかく飛び地には、定まった定義はないようだ。感覚的なこともあるようだ。

飛び地ってどんなところなのか?

子供の頃、飛び地という言葉を知った。しかし自分が知る範囲に飛び地はなかったので、夢のような場所というイメージを持った。

そこはきっと、おとぎの国に違いない。だって普通とか平常とは違うのだ。普通の対義語は特別、日常の対義語は非日常、特別ならご褒美がもらえ、非日常ならお祝いの日だろうか?

そこはきっと、おとぎの国に違いない。だって普通とか平常とは違うのだ。普通の対義語は特別、日常の対義語は非日常、特別ならご褒美がもらえ、非日常ならお祝いの日だろうか?

あなたの近くに飛び地がないなら、あなたもそう思うに違いない。

そんな私も大人になり子供を持った。子どもというものは暦とか地図とかに興味を持つ。息子と娘は福島県の地図で「飛び地」と書かれているところを見つけて、そこがどんなところかと興味を持った。私と同じである。

そこに行ってみようとなって親子で出かけた。我が家から車で1時間くらいの距離だった。

地図ではれいれいしく「飛び地」と書いてあったが、現場にはもちろんそんな看板があるわけではない。

たどり着くと何のことはないどこでも見かける畑地の一角で、一面トウモロコシが植わってあった。

たどり着くと何のことはないどこでも見かける畑地の一角で、一面トウモロコシが植わってあった。

畑だから住居表示もなく、地図と道路を見比べてここだろうと判断したが、特別でもなく夢の国でもなく、探さなければ、まったく気が付かない存在であった。

飛び地は特別ではなく、平々凡々であった。子どもたちはそれっきり飛び地に興味を失った。

それから30余年、子供たちはとうに大人になり、私は老人になった。飛び地なんて言葉も、もう何十年も聞いたことがなかった。

某日、家内がクラブの友達と鎌ヶ谷市に食事に行ったとき、行く途中に船橋市の飛び地があったという。

飛び地、懐かしい言葉だ。

早速、船橋市の飛び地を探した。いや、全然難しくない。パソコンのキーボードを叩いて「船橋市 飛び地」と入力して、リターンキーを押すだけ。

あなたの住む「市町村の名前と飛び地」と入れて検索すれば、確率1割で飛び地が表示されると思う。

頑張ってほしい(イミフ)

その結果、船橋市に飛び地はふたつあるようだ。

1つは家内が鎌ヶ谷市に食べに行ったとき通りかかった丸山というところで、もうひとつは三番瀬のそばを埋め立てた島で、その一部が市川市なので飛び地と呼んでいるらしい。

まず丸山である。丸山までは、電車を乗り継いで片道40分というところだ。

行ってみると確かに山であるが、山とはいえ、頂上で海抜26m、裾野で12mだから標高差14m、5階建てくらいの高さしかない。

山の直径が500mあるから、傾斜は3度しかない。自転車で軽々登れる……わけはない。というのは傾斜が一定ではないから、急な坂のところは自転車では無理だろう。もちろん私は自転車で行ったわけではなく、想像だけど。

今は全山(というほどのものではないが)住宅地である。人口1万数千人が住んでいる。小学校も二つある。

きれいに一回りする道路はないが、ほぼそれに近い道はある。一回り5km、地図を見ながら風景を眺めながら歩いたから、1時間少々かかった。

さて周囲は広いところで100m、狭いところで40mくらいの谷が囲んでいる。この谷の部分が鎌ヶ谷市である。特段市境に線が引かれているわけではないが、境目は一目で分かる。

というのは谷間を小川が流れており、鎌ヶ谷市の地域はその小川と両岸の平坦な土地なのだ。岸辺を離れ地面が傾斜しているところから上、左右ともが船橋市である。

地形からなぜここが飛び地になったのか一目瞭然だ。昔、小川の周囲は田んぼであり、川より高く水をひけないところは林だったに違いない。たぶん鎌ヶ谷市の農民が田んぼで米作をして、船橋の農民が丸山の草とか木材を活用していたのだろうと想像する。

昔の地図と今の地図を参照できる今昔マップというのがある。それでここをみると一目瞭然だ。

飛び地を囲んでいる谷あいは田んぼである。そして丸山は針葉樹林であった。図が小さいが拡大してみれば土地利用状況が分かる。

地図記号

1917年の地図には丸山は「法典村飛地」と記載されている。大正どころか明治いや江戸時代から飛び地だったに違いない。 そして時代が下り地域の行政区分が替わっても、所属は昔のままで今に残ったのだろう。

もっとも今は田んぼはなくなり谷の部分の鎌ヶ谷市も、山の部分の船橋市もすべて住宅地になっている。

ほぼ中央を東武鉄道アーバンパークラインが走っており、東京駅までJRへの乗り換えはあるが43分、通勤時間は千葉駅からの44分と同じだ。便利といって良いだろう。

地図を眺めていて気付いた。船橋市の飛び地は3カ所あったのだ。

上記、丸山の西側約300mのところに、東西450m、南北250mほどの逆台形をした土地が鎌ヶ谷市の中にある。

ただこれは丸山のように完全な飛び地ではなく、幅15mほどの幅で数十メートル離れた船橋市本体とつながっている。だから厳密には飛び地ではない。

これもまた江戸時代にふたつの村で土地争いがあり、江戸幕府が入って調停して決めたそうだ。

注:この辺りはすべて天領だった。

どうでも良いことかもしれないが、一応追記しておく。

もう一つの飛び地は、有名な三番瀬である。

実はここへは私たちが都会に出てきてすぐに見物に行った。多分テレビで潮干狩りを映したのを観たからだと思う。

いや、三番瀬というものを知ったのはコミック「築地魚河岸三代目」というのを読んでいて「東京湾最後の干潟」とかあったからかもしれない。

海のない山地で生まれ育った者には、干潟も三番瀬も見たことない。当時は物珍しく、毎週あちこち見物していた。

三番瀬に行くには、船橋駅からバスに乗っていく。島自体が工業地帯なので朝夕は通勤者で混むし、

また三番瀬は海水浴とか潮干狩りの行楽地なので時期によっては臨時バスも出るらしい。

また三番瀬は海水浴とか潮干狩りの行楽地なので時期によっては臨時バスも出るらしい。

私たち夫婦が行ったのは平日の昼だったので、乗客2名という貸し切り状態であった。

バス停を降りると、縦横に広い道路があり大きな工場が建ち並んでいるだけで、幅の広い歩道は人っ子一人歩いていない。

とりあえず三番瀬に行ってみる。とはいえバス停から100mもない。

ここは東日本大震災のとき液状化の被害を受けた。地震の前はプールなどの施設があったが全部壊れた。地震や津波もすごかったが、一番は液状化でやられたらしい。今はバーベキューをする緑地しかない。

大事なことだから申し上げておくが、バスの本数が非常に少ない。だからその辺を歩き回るときは、必ずバスの時刻表を見て、何時までに戻るかを確認しておかねばならない。

そして見るところが少ないから、見て帰ろうとしても、次のバスまでだいぶ待つことになる。お気をつけというか、覚悟召されよ。

市の境目は本土と島をつなぐ唯一の橋から伸びる道路を境に、東が船橋市、西が市川市と明快だ。人工島だから海岸から直線を引いて町の土地を延長した部分が、その自治体のものになるらしい。それが何かとなれば、税金が取れるから埋め立て地はありがたい。

習志野市に飛び地はあるのか?

習志野市もたくさんの町村が合併を重ねてきた市で、たくさんの飛び地があった。だが長い歴史のなかで飛び地を解消してきて、今現在はない。

市川市はどうか?

この市も飛び地解消に努めて現在はないらしいが、○○飛地という地名だけが残っている。正式な住居表示ではないそうだ。

千葉市

飛び地なるものは、緑区の中に市原市と茂原市がある。

Google Mapで千葉市の中に飛び地がふたつある。右が茂原市の飛び地、左が市原市の飛び地である。いずれも幅40m長150mくらいしかない。

だがそれだけではない。

千葉市稲毛区小深町には、幅がゼロから60mほどの紐みたいな土地が1キロほど四街道市に入り込んでいる。幅ゼロというのは千葉市の一番細いところは、幅数メートルの川というか堀の半分だから、人が歩ける場所がない。要するに千葉市内を歩いては先端まで行けない実質的飛び地である。

パンハンドルとは、市町村の主たる部分から、鍋の取っ手のように細長く飛び出した地域を言う。フロリダ州の北西部、千葉県の北西部、群馬県の南東部などがそれだ。

パンハンドルとは、市町村の主たる部分から、鍋の取っ手のように細長く飛び出した地域を言う。フロリダ州の北西部、千葉県の北西部、群馬県の南東部などがそれだ。

だが稲毛区小深町は取っ手どころでなく紐みたいだ。なにしろ普通の地図では、四捨五入されて形に現れない。

実を言えば福島県の北西部には、最小幅50センチの細長い土地が7kmも山形県と新潟県の隙間を走っている。

どの飛び地にも歴史があり、人の思いも利害もあって飛び地なのだろう。

以上、私が千葉県に越してから住んだ市の飛び地は、いずれも夢の国ではなかった。

とそんなことをしていると飛び地に興味が高まり、図書館で「飛び地」で検索してヒットしたものを借りてきて読んだ。

| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |

| 廣済堂出版 | 9784331513477 | 08/11/15 | 800円 | ||

| 知って驚く 東京境界線の謎 |

小林政能 | 9784408111643 | 16/03/01 | 880円 | |

面白雑学 |

ライフ サイエンス |

三笠書房 | 9784837988519 | 23/12/05 | 891円 |

| 県境の秘密 | 秋山忠右 | PHP | 9784569773568 | 09/12/25 | 2,090円 |

「県境の秘密」は飛び地を考えるものではなく紀行文で、飛び地の由来とか状況を考えるのには役に立たなかった。

逆に「知って驚く東京境界線の謎」には市町村という行政区分だけでなく、町内とか丁目にも飛び地があるのだと書いてあった。驚くというか感心してしまった。何に感心したかと言えば、世の中の複雑さにである。

そういうものがあるのかと、自分の住んでいるところを地図で見てみると、私の町内にはないが、隣の町内はなんと二つに分かれていた。その間の数十メートルは別の町内の土地なのだ。世の中は複雑極まりない。

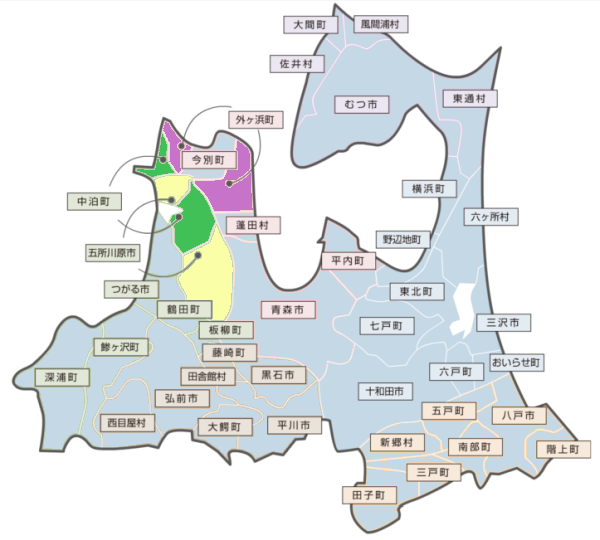

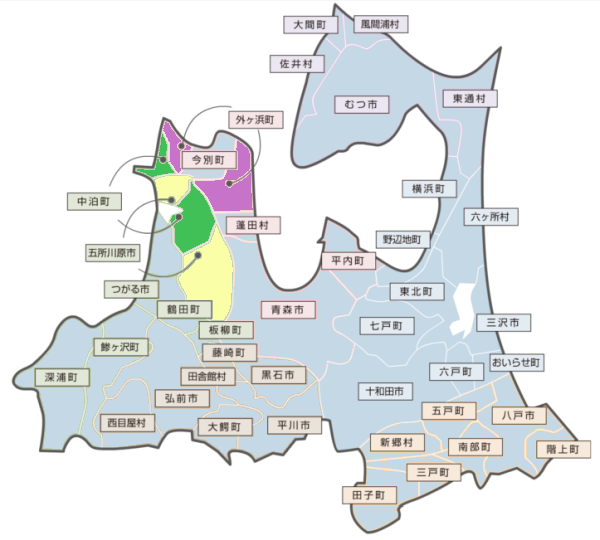

そして極め付きは青森県である。

まず地図を見てみよう。これを見て驚かない人はいないだろう。

|  |

注:学習塾S-classトップから引用

青森県に市町村はいくつある?

左図は青森県の全体図で、右図は津軽半島の拡大図である。

三つの町が飛び地というか、二分割なのだ。外ヶ浜町は単に二分割しているだけだから、まあ普通(普通じゃないだろう)と思えるかもしれない。だが中泊町と五所川原市は互い違いの交互になっている。こんなに飛び地が絡み合っているのは、日本広しと言えど、ここだけのようだ。これは平成の大合併による産物である。

こんな合併をよく住民は選んだものだ。

そうなった経緯は本に詳しく説明してあるので省略。

市町村という行政区分は、住所だけとか紙の上のことではない。行政サービス、つまり水道、

道路の建設・維持、消防・救急、ごみ処理、税や登記や学校などの行政サービス提供がある。飛び地の場合も、学校とか水道とかゴミ処理を、所属している市町村がしなければならない。

道路の建設・維持、消防・救急、ごみ処理、税や登記や学校などの行政サービス提供がある。飛び地の場合も、学校とか水道とかゴミ処理を、所属している市町村がしなければならない。

飛び地においては、これらは大きな問題となる。

飛び地とは違うが、我が家の近くを県道が通っている。道路の中ほどが凹んでいるので、雨が降ると排水がうまく行かず水が溜まり、車が通ると歩行者はひどい目にあう。

それで市役所に何とかしてよと電話したら「それは県の建設事務所に電話してね」と言われてしまった。いわゆるお役所仕事だ。県道と市道の違いなんて知らないよ(ということにしておく)。

飛び地の場合、自分の市役所に電話してもあっちにかけてと言われてオシマイでしょう。

同じ市内なら母子家庭で、放課後、母親の実家で見てもらうので、その近くの学校に通いたいとか言うと、小学校を替えることができる。

同じ市内なら母子家庭で、放課後、母親の実家で見てもらうので、その近くの学校に通いたいとか言うと、小学校を替えることができる。

でも、自治体が違うと完全にダメのようだ。

また隣町の学校より自分の町の学校が遠くてもだめ。遠くても頑張って通学しよう。

|

自治体ではないが、警察も行政区分に影響される。

事件が起きたら土地の警察が出てくるが、当然現場を囲んでいる土地の警察も出てくる。実際にはそういう土地では警察署間であらかじめ調整しているそうだ。

自治体ではないが、警察も行政区分に影響される。

事件が起きたら土地の警察が出てくるが、当然現場を囲んでいる土地の警察も出てくる。実際にはそういう土地では警察署間であらかじめ調整しているそうだ。

いずれにしろ飛び地は、通常の土地とは違うから面倒なことに変わりはない。

そして飛び地は夢の国ではなく、驚きの国であることは間違いない。

飛び地の本を読んで、日本には至るところに飛び地があるものだと感心した。

そして思ったことは、私が生まれた町にも飛び地はあったのだろうかという疑問だ。

ネットでググると、驚くことに私のふるさとにもたくさんありました……過去形です。21世紀の今は、多くが解消されているようですが、その一番大きな理由は合併による解消らしい。

私の少年時代、青年時代はザクザクではないですが、複数あったのです。私が知らないだけでした。

子どものとき、住んでいるところから数キロのところに隣町が混じっていると知っていたら、きっとそこに行ってみたと思います。

そして自分の住むところと何も変わらないと知って、がっかりしたことでしょう。

もし飛び地は右側通行とか、日本語が通用しないとか、子どもでもお酒が飲めるとかであったらおもしろい……と思いますが、そんなことだとちょっと日常生活で支障がありますね。

夢は夢であるから楽しい、普通とか平常でないことは、良いことよりも、困ることが多そうです。

![]() 本日の詩歌

本日の詩歌

飛び地は遠くにありて思うもの、そして素敵に見えるもの

Cf. 小景異情

推薦する本に戻る

ひとりごとの目次にもどる

|