昨年の「ISOビジネス2022」に「もうこれでおしまい」と書いたが、お正月することもないので、やはり昨年の状況を書く。

なぜと聞かれても特段理由はないが、やはり過去に関わったことに関心があるというか、今関わっている人たちにしっかりやってほしいという気持ちかな。思い入れというよりも未練というべきか、私は過去に拘る性格なのだろう。

ともかく、過去よりウォッチしている指標について2023年の状況と私の思うことを書き綴る。

| 認証件数 |

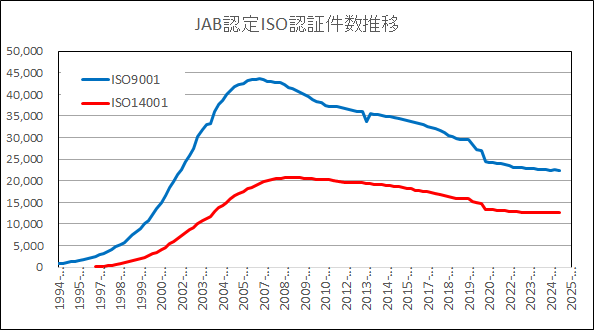

私は過去30年近く四半期ごとに認証件数を記録している。過去10年間に増加となったのは、QMS/EMSを合わせた80回の内、EMSで2019年の第3四半期と2023年の第3四半期の2回しかない。要するにひたすら減少を続けているわけだ。

注:2013年頃のISO9001の凹みはなぜか分からない。想像だがJABがウェブにアップするとき数字を間違えたのかなと思う。とはいえ修整する根拠もなくそのままにしている。

2019年に認証機関がJAB認定を止めたことがありガタッと減ったが、その後は微減で推移している。そして2022年より2023年は減少が大きく減った。グラフからも減少傾向が小さくなったのは見て取れる。これで認証件数の減少は止まったかと思うかもしれないが、そうではなさそうだ。

認証が必要な企業は認証を継続し、不要な会社はどんどんと認証を返上しているのではなかろうか。

ISO9001とISO14001は規格制定も認証が始まった年も数年のずれがあるが、グラフを見るといずれも2023年末現在の認証件数は2002年頃の認証件数にほぼ等しい。ということは当時そして現在の認証件数QMSが22,000件、EMSが12,000件というのが日本で認証を必要とする組織数なのかもしれない。それ以上に認証組織があったのはバブルであったということだ。

バブルとは経済用語で「実態の価値以上の評価が生じている経済状態のこと」だそうだ。ISO認証が商取引上必要な企業は今もあるだろう。言ってみればそれは実体経済であるが、それを見て、認証するとブランドイメージを上げるなど社会的に評価されると勘違いした組織が認証した部分がバブルなのである。

いや正しく言えば1995年頃「ISO9001認証は要求されてするものではなく、企業を良くするために自主的にすべきだ」と言い出した認証機関やコンサルのウソがばれたにすぎない。上品に言えばEU統合(1992)の結果起きた認証ブームが1995年頃に収束し、お仕事が減った認証機関とコンサルの宣伝によって起きたオーバーシュートの是正なのだ。

と考えると現在認証件数が減少し続けているのは、本来認証する必要のない組織が認証返上していることであり、まったく正常なことというしかない。

そう考えると驚くことも悲観することもない自然の摂理である。

仮にそうだとすると減少傾向はいずれ止まると思われる。そのときの認証件数は何件だろうか? ひとつにはUL認定工場数が参考になるかもしれない。それはせいぜい2,000件だ。

となるとISO認証件数もその程度になるのかもしれない。奇しくもそれは1996年におけるISO9001の認証件数である。

だがUL認定は取らなければ輸出できない。ISO認証はしてなくてもビジネスはできる。その差は越えられない壁だ。参考にはならないかもしれない。

こういった数の極限値は、どのような方程式で与えられるのか興味がある。

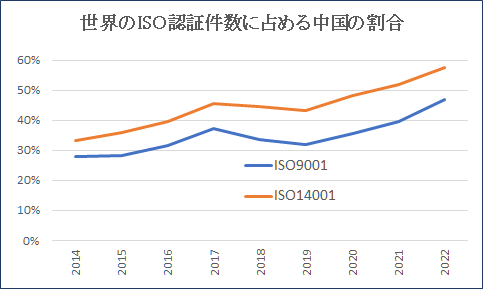

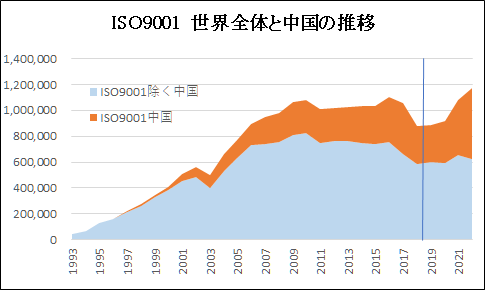

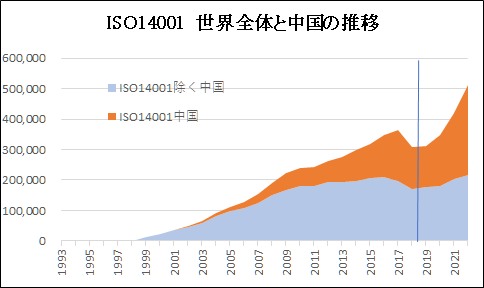

そういう事実から目をそらし、「ISOサーベーでは世界の認証件数が伸びている」という主張を見かける。しかし世界的に認証件数が伸びているわけではない。実は中国

そして過去からの傾向をみれば、今後も中国

注:上図はISOサーベイを基におばQが作成した。

2018年からデータの取り方を変えたそうで、不連続になっている。

この結果、中国が世界全体の認証件数に占める割合は毎年大幅に増えていて、既に2022年でQMSは47%、EMSではなんと57%と全認証件数の2/3を占めている。2024年のお正月現在ではQMSも50%を超えたのは間違いない。

中国のために、ISO認証制度はあるようだ。

注:上図はISOサーベイを基におばQが作成した。

2018年からデータの取り方を変えたそうで、不連続になっている。

中国ではISO認証が役に立つのだろう。日本では役に立たないのだろうか?

しかし単なる件数でなく、人口当たり件数で見たらどうだろう?

| 国名 | 中国 | 日本 | |||

| 項目 | ★認証件数★ | 人口百万当たり 認証件数 | ★認証件数★ | 人口百万当たり 認証件数 |

|

| ISO9001 | 548,662 | 385 | 46,400 | 373 | |

| AISO14001A | 293,996 | 206 | 26,246 | 210 | |

注:認証件数はISO survey 2022による。

日本の人口は総務省統計局2023年確定値、124.52百万人

中国人口はジェトロ2022年推定値、1,425.89百万人

こうしてみると中国と日本の人口当たり認証件数は、ほとんど同じである。

となると、どんなことが考えられるだろうか。

かって日本はISO認証件数がトップだった時期もある。それが今はピーク時の6割まで減った。企業がそれにいかほどの価値があるかを認識したからだろう。

中国でも同じことが起きるかどうかは分からないが、今の数字に驚くことはない。そして認証件数が多くても産業発展には無関係だというのも明白だ。それは日本だけでなくイギリスでも実証されている。

私の言いたいこと

中国の認証件数が多いことは事実であるが、それ自体は良くも悪くもない。

ただ「世界では認証件数が伸びている」という表現は、事実と異なることをはっきりさせたい。

そして認証件数が伸びていることは、別に産業や技術や品質が進歩や向上することとは関係ないらしいということだ。

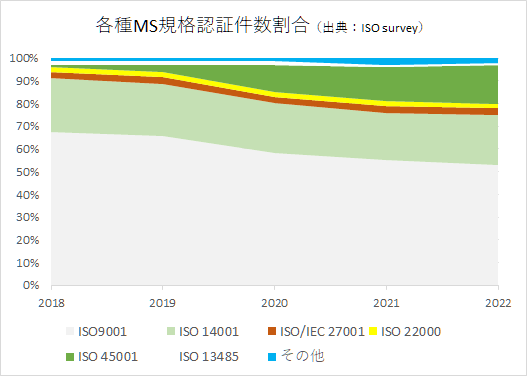

QMSとEMSが伸びていないというと、必ず「今はISOMS規格も多々ある」とおっしゃる人がいる。見たくないものは見えない、あるいは負け惜しみの論点ずらしだろう。

QMS/EMS以外のMS認証がいくつもあることは事実である。だが重要なことは、それらの規格で多くの認証がされているかである。

果たして他の認証規格の認証件数は伸びているのか?

2022年時点、世界のMS認証の内訳は上図のように、QMSが53%とEMSが22%で3/4を占めている。そして日本では、QMSとEMSで実に95%(2023/12)を占めている。

現実にはQMSとEMSがISO認証件数のほとんどなのである。

注:ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)は国によって法制度が違い、日本においては必要ないのだろう。

議論するには事実をもとにしなければならない。

| 大学のISO14001認証件数 |

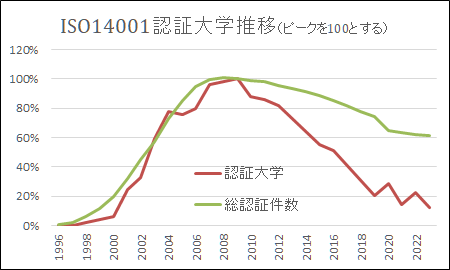

2000年頃に、大学のISO14001認証が流行した。中には在学中にISO審査員資格が取れるとかいう大学もあった。もちろん審査員補であるが、

ISO14001を認証している大学の数はどうだろうか?

認証開始から今までの推移を下図に示す。

注:複数の論文などの数字を使ったために正確さには疑義がある。実際は凸凹ではなく、なめらかだろうと思う。

流行は「流れ行く」と書くように、もてはやされるがやがて廃れるから流行である。2008〜2010年頃が大学の認証のピークには40校を超えた。しかしその直後から坂を転げ落ちるように減少し、2023年には6校になった。

図から分かるようにISO14001の全認証件数よりも、大学の認証件数の減少は急速だ。これはグリーン調達など外部からの要請もなく、また認証したことによる目に見える効果(受験生増加など)がなかったからだろう。

言い換えると、認証する/しないは実際の効果を反映しているのだろう。企業の場合、認証する/しないとか、認証機関の選定にはさまざまなしがらみが関わり、良否や経済性を直接反映できないのである。

しかし大学の状況を見るとISO14001の流行が終わったのではなく、環境という流行が去ったのだろう。20世紀末には「環境」を冠した学部や学科がたくさんあったが、21世紀になって20年経った今ではほとんど看板を架け替えた。それは「環境」とは特定の学問分野ではなく、人間関係から資源から気候まで我々の関わるものすべてを意味するからではないのか? つまり環境と冠しようとしまいと、学ぶことは変わりない。

環境が流行したから付けて、流行が去ったから消したというだけではなかろうか。

| 簡易EMS認証件数 |

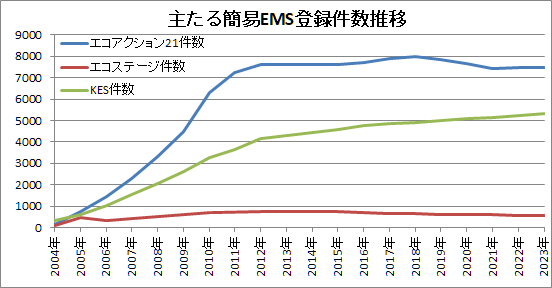

ISO14001認証はハードルが高いと考えている組織向けに、簡易EMS認証と呼ばれるものがある。行政、NPOあるいは営利企業などが独自の認証制度を設けていて、ものすごく多種類存在している。

もちろん簡易EMSの盛衰が本家本元のISO認証に与える影響は小さいだろうが、その状況や先行きを考えるには有用だろう。

簡易EMSの多くは認証件数が少ない。その中で大手は下図に示す3つである。最大手であるエコアクション21でも元祖のISO14001の半分だ。

エコアクション21はもう飽和状態でわずかな増減を繰り返している。エコステージは10年前から微減を続けている。KESは今も増加経過傾向にあるが、7〜8年前から増加率は下がりつつある。 いずれも先行き暗そうだ。

いや、本家のISO14001が2009年から減る一方なのに、簡易EMSが減らずに維持していることに注目すべきだ。安い・簡単という簡易EMSの特徴をISO14001に取り込めば減少を止め、更に簡易EMSから本家に鞍替えを期待できるかもしれない。

忘れてはならないのは、簡易EMSはISO14001があってこそのコバンザメ商法だから、ISO14001と一蓮托生なのは言うまでもない。

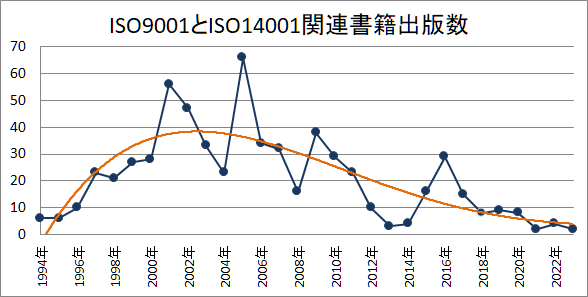

| ISO関連書籍出版点数 |

ISO9001とISO14001に関する書籍の発行点数である。その他のMS規格の書籍を省いているのは、データの継続性を持たせるためである。

グラフを見ると、ISO規格改定の翌年にピークがあることがわかる。

| 419944 | 419964 | 420004 | 420044 | 420084 | 420154 | |

| ISO9001 | 改定 | 改定 | 改定 | 改定 | ||

| 4ISO140014 | 制定 | 改定 | 改定 | |||

| ピーク | なし | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2016 |

しかし規格改定という神通力も21世紀には効かなくなったようだ。ISO認証の情報がなく、ビジネス上認証が必須だったときならともかく、情報があふれまた認証のハードルが低くなった今、20年前のような状況はもう来ないだろう。

なお、環境法令の本が毎年出版されるからゼロになることはないだろう。これも以前は3種あったが今は2種に減ったようだ。

しかしISO認証するために法律を調べるのに、わざわざ本を買うまでもなく、市役所とか消防署に相談すれば済むと知れ渡れば、「環境法規」と冠する本もまた消滅するだろう。

本を読むよりそのほうが確実なんだけどね、

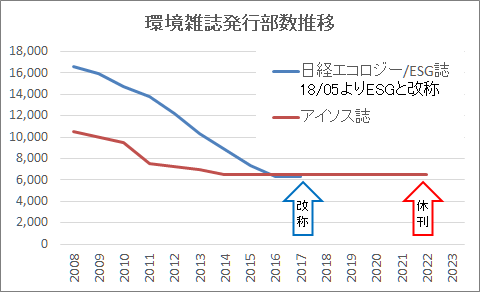

| ISO雑誌発行部数 |

私にとって2023年の最大のニュースというか驚きはアイソス誌休刊であった。休刊とは発行をお休みしますではなく、もう雑誌を止めましたという意味だ。

アイソス誌は我が青春の思い出……ではないが、ISO認証で飯を食っていた者として大変お世話になった。

月刊になる以前に、ISO9001の1994年改定のドラフトを知りたくて冊子を買ったのが私とアイソス誌のつきあいの始まりである。あれから30年になる。

田舎にいたときは自腹で買っていた。東京に出てきたら会社で購入しているのでそれを読み、1年経つと捨てるので

どんどんと増えると置くところがない。それで引退したとき我が同志や私の投稿が載っているものを残して全部捨てた。今となると取っておけばよかったという気もするが、300冊は保管できない。

今後、新しいISO雑誌など出るはずはないから、休刊になって寂しいのはほんとだ。

すべては過ぎ去っていく。世は去り、世は来る(旧約聖書 伝道の書 1.4)

ISO認証が流行した時期には、グローバルテクノが発行した「

ということでこれは本当に最後のISO関連雑誌の発行部数のグラフである。

日経エコロジー誌は2018年に日経ESG誌と名前を変えただけでなく、中身はほとんど投資家向けの記事になった。

20世紀末には環境を冠した雑誌も十指に余るほどあったが、ISO雑誌と同じく21世紀に入ってからどんどんと休刊である。大学の学部名と同じく流行とはそんなものだろう。

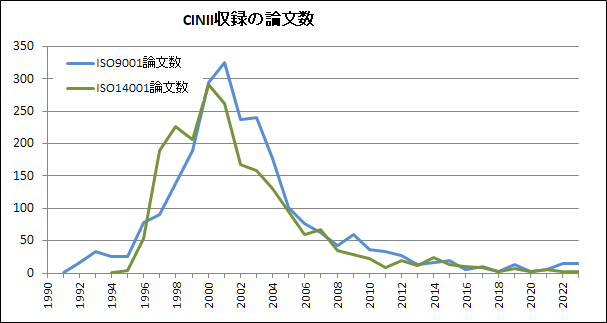

| CINII論文数 |

調査方法は、「ISO+14001」と「ISO+9001」を2023年の期間限定で検索して、該当する論文を数えた。

2016年以降は毎年片手くらいの件数で推移している。もうISO認証の流行は残渣もない。

もはやISO認証は論文を書くまでもないものになったようだ。理由として新規性がない、社会へ影響しない、世の中の関心がなくなった、などではなかろうか。

CINIIに登録されるものは、純粋な論文だけでなく、前出の書籍やISO雑誌の記事などもあり、玉石混交である。登録される基準は内容のレベルもあるが、世の中で関心があることも選考の際に考慮されるようだ。

そんなわけで最近CINIIにISO認証関係の登録が少ないのは、書かれる数が減ったことだけでなく、社会の関心が下がったこともあると思う。

また登録されたら終わりではなく、時々見直され登録から外されるものは多い。見直しによって削除される論文があるため、現時点で検索するとヒットする過去の論文の数はこのグラフよりも少ない。

私は常に新年に前年の数を数えている。

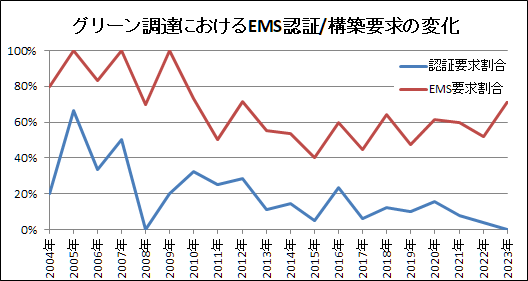

| グリーン調達におけるISO14001の扱い |

「グリーン調達」と「グリーン購入」という言葉がある。「グリーン調達」と「グリーン購入」の定義は定まったものはない。使用する人や団体によって意味が異なり、真逆のこともある。

企業では一般に「グリーン調達」を製品に関わる原材料や役務の調達に使い、「グリーン購入」を生産財以外の例えば文房具やオフィス什器の購入に使う。

ここではこれに従い、文房具や器具備品などの購入の際に環境配慮を求めるものは除外する。というのは企業におけるグリーン調達を見るからである。

日本で大々的にグリーン調達/グリーン購入が始まったのは2000年に制定された「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)」である。それまでの「環境にやさしい」というあいまいな言葉から、「どんな環境負荷がどれほどなのか」を示さねばならなくなった。

グリーン購入法は官公庁や自治体に対するもので、個人や私企業を規制するものではないが、この法律を踏まえて各企業は独自にグリーン調達基準を定めて省資源、省エネ、そして廃棄時に問題がないものを買うようになった。

そのグリーン調達基準の項目の一つとして環境マネジメントシステムを盛り込むのも流行であった。環境負荷が少ない製品を買う理由は分かるが、そのメーカーや販売業者がISO認証していることが、消費者あるいは環境にとって良いことなのかどうか理解に苦しむ。

当時はまだISO14001認証が大企業の製造部門だけであり、実態が知られずISO14001認証が何か素晴らしく見えたのだろう。

私は過去20年近く、毎年各社が公表しているグリーン調達基準を読んで、ISO14001認証や環境マネジメントシステムを要求している割合を調べてきた。その記録である。

調べる方法は、googleで「グリーン+基準書」で検索し、検索されたグリーン調達基準書(又は同等のもの)で、2023年1月から12月までの間に制定・改定されたものについてEMSに関する要求内容を調べた。

これはその年に有効な調達基準書の要求を調べるのではなく、その年に制定・改定された調達基準書の要求を見ているのである。つまりその年はどのような要求がされているかでなく、どのような要求が作られたかを見るものである。

-

評価は当該年度において制定/改定されたグリーン調達基準書において、

- ISO14001認証を要求している

- EMS認証を要求している

- EMS構築を要求している

- 認証の有無の調査をしている

- まったく記載がない

のいずれかに該当するかを調べた。

ISO認証を強制することは独占禁止法に抵触すると見解が出ており、要求する例はない。認証を要求する場合は「ISO認証または簡易EMSの認証」としている。

2009年頃までは、ISO14001あるいは簡易EMS認証を求めるものが相当割合あった。しかし2010年以降は認証を要求するものはどんどん減った。

そしてEUの化学物質規制に対応するために、グリーン調達基準とは別に、混入禁止の化学物質を指定して管理を要求するようになった。

これはEUの化学物質規制(

更に2016年頃から特定の化学物質混入防止のために、マネジメントシステムを求めるものが増加してきている。ただこのマネジメントシステムはISO14001のように、力量、コミュニケーション、緊急事態とか内部監査といったような包括的、形式的なものではなく、UL規格における現品管理のように即物的で、その作業の目的や是非の基準も明確になっている。

だからグラフの「EMS要求割合」としてカウントしているが、2010年以前と2015年以降では要求しているマネジメントシステムの中身だけでなく性質も別物である。

その要求事項を比較しなければならんとは言わないでください。興味がある、あるいは論文にするならご自身で調査してほしい。

注:人によってはISO14001などをマネジメントシステムと理解している人もいるが、マネジメントシステムとは「方針及び目標並びにその目標を達成するあめのプロセスを確立するための、相互に関連する又は作用する組織の一連の要素(ISO9000:2015 3.5.3)」と定義されており、必要な手順や基準を定めているならマネジメントシステムといえる。

そして調達基準書に、従来別表だった化学物質管理を合わせるのが増えてきている。更に進んで環境限定でなく、調達先における人権・コンプライアンスや品質などを含めて調達基準書としたところも現れている。

まさにISO26000の体現とも思えるが、範囲が広くなると漠然となり、結局意味のないものになりそうな気がする。本音を言えばまた揺れ戻しが起きて、単純で即物的な要求に戻ることに賭ける😁

いずれにしても多数の調達基準書をながめていると、マネジメントシステムといってもISO14001とか簡易EMSなど包括的なものではなく、絶対譲れないコアな部分をしっかりしてほしいというものだ。まさにULの要求やISO9001の1987年版を見るようだ。

たった20年であるが、世の中の要求の変化がみられて面白い。とはいえ当たり前のことを認識するのに20年もかかったことにも驚く。

それは後知恵ではない、私の持論だった。ISOMS規格(簡易EMSも同じだが)は管理技術であり固有技術を有する組織を、効果的に継続的に機能させるのが目的だ。

固有技術のレベルが低いところには、まず必要な技能・手順・基準を示し、それを確実に実行させることを要求しなければならないのだ。

それを理解せずに高尚なマネジメントシステムを要求したのが始まりであった。そしてEUの化学物質規制などで、なすべきことに気が付いて、やっと今個々の作業の手順基準を指定するようになったのだ。

| ISO認証売り上げ推移 |

引退して12年が過ぎ、元同僚とか他社の環境担当者の知り合いもほとんど引退した。そんなわけでもう個々の審査費用の情報も入らない。

ということで本年はグラフを作れません。

とりあえずISO認証の市場規模をフェルミ推定してみよう。

組織の規模は大小あるが審査料金の平均62万と仮定する。認証組織数はノンジャブもあるから、JABでなくISO survey2022の数字を使い71,528件とする。掛け算すると約450億となる。

注:QMSの審査料金平均は65くらいかもしれない。新興のISOMS規格は見当もつかない。

昨年まで私がISO認証売上推移と題して載せていたグラフはJAB認定の認証機関のみであり、売上はほぼこの半分であった。

ISO認証はサービス業である。サービス業の業界規模ランキングを見ると大小多々あり、ITサービスは大手1社で1兆円を超える。便利屋や弁護士の市場規模は1兆円、理容業で6,000億、エステで3,400億、ネイルで2,000億……いずれも桁が違う。

フェルミ推定ではISO認証の市場規模は450億と推算したが、それにちょうど見合う規模のサービス業はない。eスポーツは2023年180億だが急成長していて2026年に500億という。

もちろんJACBなどはISO認証の市場規模(認証機関の売上)は把握しているだろうから、そういう立場の人が統計を公開してくれることを期待する。

いずれにしても審査費用はリモートとか審査員を各地域に常駐させて旅費削減などに努めているだろうから、認証件数にほぼリンクし、かつ物価変動に対応した程度の変化だろうと思う。

25年前は認証機関のビジネスは、審査、講習会、出版の3本柱だと聞いた。21世紀になると審査一本になった。その後、簡易EMSや独自規格への進出、内部監査代行、内部監査員検定とかいろいろ事業拡大しているようだ。

これからも新事業に進出していくだろう。そう考えると、認証機関も前途洋々に思える。頑張ってほしい。

| 考察 |

考察というほどのことはないが、思うことをいくつか……

グリーン調達基準で感じたが、なにごとも見えざる手で動く。社会が必要とするものは伸びて無用なものは消えていく。ISO認証が役に立ち、投資対効果があるなら絶対に廃れない。そうでないなら、捨て去られるのは間違いない。

社会から必要とされても規模が損益分岐点に至らないなら、ビジネスが成り立たないのも真理である。

正月パソコンに向かい1日半つぶしたが、得られた結果は興味深い。老人の知的楽しみとしては悪くはない。来年も続けようか?

![]() 本日の迷い

本日の迷い

はてさて、ISOと縁を切るべきか、腐れ縁を続けるべきか、それが疑問だ。

- 過去のものはこちら

- 認証ビジネス2013

- ISO認証ビジネス2014

- データアップデイト2015

- ISO認証ビジネス2016

- ISO認証ビジネス2017

- ISO認証ビジネス2018

- ISO認証ビジネス2019

- ISO認証ビジネス2020

- ISO認証ビジネス2021

- ISO認証ビジネス2022

外資社員様からお便りを頂きました(24.01.04)

おばQさま 新年おめでとうございます、今年もお元気でご活躍下さい。 毎日1km水泳とは、目標も素晴らしいです。 さて、恒例の部分突っ込みお許し下さい。 >中国の認証件数 企業が出来ては消え、また出来ていますから当然なのでしょうね。 以前の企業が取っていたからOKとはさすがに考えないようで、政府主導で「世界の生産工場」として認証取得は重要なようです。 ISO9001の必然は、海外企業の場合には、用語や概念の共通化に必要がと感じました。 2005年頃、大陸の企業にODM調査に行って、試作品の部品表、回路図、機構図面、検査仕様書を出せと言ったら、「そんなことしたら他所で作れるからダメ」と断られたことがあります。 今ではISO認証企業ならば、記録を出すのは当たり前と思ってもらえるのは何よりですし、こちらが言わなくても、現場には「このサイト作業が出来る人の氏名と写真」が、サイトごとに誇らしげに飾ってあります。 一方で、最近では部品表や回路図の内容が、かなり抽象化されております。 見れば機能は判るのですが、部品と一対一関係になっていない。 例としてコンデンサ:C12(25V,100mF)とあり、具体的な型番は無し。 部品入手の関係があり、一対一にしたくないのでしょう。 ならば「代替品採用の時の判定基準は?」と聞くと、しっかりと出てくるから「他所で作るからダメ」から昔日の感です。 中国語の資料でも漢字で書いてあるから、そこそこ判るし、不明な場合にはISOの用語(英語)で確認も可能。加えてノウハウを出さないように客先資料は別に作っております。 昨今は円安もあり、労働者の賃金向上もあり、脱中国も進んでおります。そういう中で、中国企業で「品質第一」と掲げている工場は当たり前なのです。 ところで一般企業なら国内がダメなら海外に行くのですが、日本の認証会社で、日本から海外に出たところはあるのでしょうか? 外資系の認証会社は多いですが、逆があるのか少し気になりました。 |

外資社員様 今年もよろしくお願いします。 お手柔らかに……いや厳しくお願いします。誤字・脱字、論理がおかしいこと、スペルミス沢山ありそうで怖いです。 中国は中華思想ですか……でもグローバル化するためには国際標準を取り入れないと通用しないのでしょう。国際標準には規格もありますが、商慣習も合わせないとダメですものね。 ご質問の件ですが、まず歴史を語れば…… ISO9001の認証が始まった当時1992年頃は日本には認証機関どころか審査員もおらず、イギリスから審査員がきて審査をしてもらいました。その後すぐに審査員は日本人になりましたが、イギリスで研修を受けて審査員登録した人でした。 日本の認定機関JABができたのが1994年だと思います。(当時は)審査員研修機関も認証機関も認定機関が認定するわけで、日本語で教育を受けた審査員が現れたのは1995年以降だったと思います。 東南アジアで日系企業とその取引先がISO認証を始めたのは1994年以降と思います。私が実際に審査に立ち会ったのはタイだけでその他の東南アジアの国のことは伝聞です。 まだ日本の認証機関が動いていなかったので、外資系の認証機関(LRQAなど)の審査員(日本人だけどイギリスに登録)が向こうに行って審査したり、直接英国の認証機関に依頼したりしてました。当時の審査員は当然英語を話しましたから審査で言語の問題はなかったと思います。 1990年代初めはまだ中国の工業生産は少なく、中国に審査に行ったという人はいなかったと思います。 その後すぐにタイでも審査員が誕生して、1990年代後半は現地の審査員に代わったと聞きます。日本から行くのでは旅費もありますし人件費も違い、どんどんと現地化しました。 当時は審査員の賃金は国際ルールがありまして、その国の平均賃金の〇倍だかと決めてありました。だから低賃金の国の審査費用は安くなります。現在もそのルールがあるのかどうかは知りません。 2000年代になってのこと、日本の企業で審査員が出す名刺に「海外審査員」と記載されたのを見たことがあります。あれは何だったのか分かりません。認証会社の中で英語堪能な人の肩書だったのでしょうか? なお中国では国際ルールを守っていないというか、独自ルールがあります。 ISO認証は国際ルールですから、日本でISO審査を受けるとき日本の認証機関に頼もうとアメリカの認証機関に頼もうと自由ですし、国際的に通用します。 ところが中国では国家認証認可監督管理委員会(CNCA)の承認を受けた認証機関でないと認められません。海外の認証機関も同様です。ワケワカラン国です。 注:日本貿易振興機構作成「中国の認証制度について」 |

外資社員様からお便りを頂きました(24.01.06)

いつもお返事ありがとうございます。 やはり日本の認証機関で海外に出てゆく(ゆける)所はなさそうですね。 だから独自解釈もOKだったのか? 中国の試験機関 JETROの資料有難うございます。 ここには書いていない重要事項があります、中国では試験機関は政府承認に加えて、中国(政府か政府系企業)の資本参加が必須な点です。 SGS,TUV,UL 全て現地法人は中国資本が入っているはずです。 |

外資社員様 いつもご指導ありがとうございます。 自国資本が入らないとダメってのは低開発国では定番のようですが、中国の場合はそれだけでなくいろいろ注文を付けるのは気に入らないですね。現地法人でない認証機関では中国国内では認証が認められないのでしょう。そりゃアンフェアとしかいいようがないです。 はっきり言って私は中国は大嫌いです。中国製には嫌な思いしかありません。 夏の帽子を買って良かったので色違いを買ったことがあります。送られてきたのは表示は同じサイズMでしたが、実測で内回りが3センチ違いました。帽子の内回りが3センチ違えばMとLの違いでなく、MとLLの違いです。呆れてしまいます。 水泳パンツを買ってMサイズでは小さかったので、何度か同じメーカーの同じ型番でLサイズを買ってました。(水泳パンツの寿命は1年弱です)するとある時から3センチも大きくなってガバガバです。果たして次回Mサイズで注文すればよいのかどうか悩みます。中国人は水泳パンツを同じ寸法に作れないのでしょうか? 私の趣味の一つにジオラマ作りがあるのはご存じでしょう。背景に置く自動車を縮尺87分の1で注文したら、  間違いなく表に1/87と書いてあって中身は1/150でした。高いものではないですが使い物になりません。別のメーカーに同じ縮尺で注文したら、今度は1/100が送られてきました。表示は間違いなく1/87です。

間違いなく表に1/87と書いてあって中身は1/150でした。高いものではないですが使い物になりません。別のメーカーに同じ縮尺で注文したら、今度は1/100が送られてきました。表示は間違いなく1/87です。発注単位が30個とか50個ですから、我が家には使い物にならない車の模型がざくざくあります。 パソコン椅子が古くなったので、去年の10月に中国製の椅子を買いました。脚と座面と背の部分に分かれていて、購入者が組み立てるのですが、座面のねじピッチと脚の鉄板の穴ピッチがなんと穴ひとつ分違いました。仕方がないのでやすりで穴を長孔にして組み立てました。いまどき数百円のプラモデルでもそんなのありません。 安かろう悪かろうのまともなものを作らず、まともなものを出荷できないとはISOと無縁の世界です。プンプン |

うそ800の目次に戻る

|