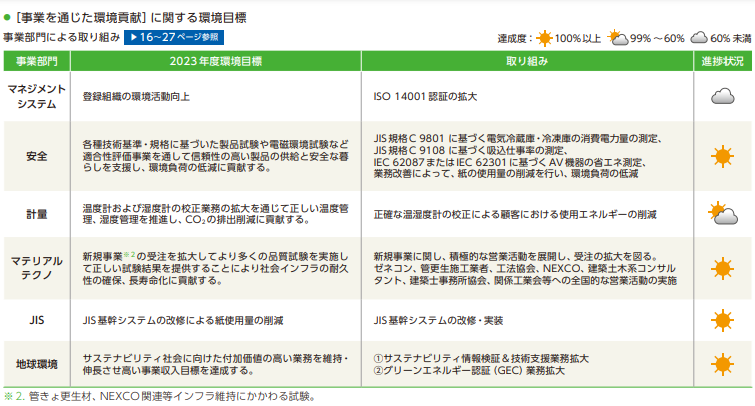

表では「結果」ではなく「進捗状況」とあるがそれはともかく、そこにあるのは「☁曇マーク」があり、凡例で☁曇りマークは「60%未満」とある。

この「進捗状況60%未満」とは、何を意味しているのだろう?

取り組みが「ISO14001認証の拡大」だから、認証件数○○件の目標であったら、その60%に留まったということなのだろうか?

そうであれば新たな認証件数と、それを目標件数で割った達成率を表記すべきだろう。

そうすると更なる疑問がある。

そもそも目標が環境活動向上なのだから、そのための手段で進捗状況を表すのはおかしいだろうか?

取り組みの進捗状況を表すのが適正だろうか?

達成度を目標の達成具合で表すか、手段の実施状況で表すかは、ISO審査でよく議論になる。

分かりやすい例をあげて考えてみよう。

この表は結果を手段の進捗で表したものである。

| 目的 | 項目 | 手段 | 目標値 | 結果 | 評価 |

|

| 省エネ | 不在時の消灯徹底 | 基準の設定

周知徹底 | 30kWh削減 | 基準を作成

周知した | 100%

100% |

| パソコンの省電力化 | パソコン更新

100台 | 510kWh削減 | 50台更新 | 50% |

| 残業削減 | ノー残業デーの徹底 | 100kWh削減 | 40週中35週で完全実施 | 75% |

この表は結果を目標の達成具合で表したものである。

| 目的 | 項目 | 手段 | 目標値 | 結果 | 評価 |

|

| 省エネ | 不在時の消灯徹底 | 基準の設定

周知徹底 | 30kWh削減 | 30kWh削減 | 33% |

| パソコンの省電力化 | パソコン更新

100台 | 510kWh削減 | 200kWh削減 | 39% |

| 残業削減 | ノー残業デーの徹底 | 100kWh削減 | 100kWh削減 | 100% |

達成度を示すとき、上表のように手段の達成率を示すところと、下表のように目標の達成率を示すところがある。もちろん目的があって仕事をするわけで、目的を達したのか否かを把握するのがまっとうなのは自明だ。

現実には、直接目標の達成を図ることができず、代用特性として手段の達成状況で進捗を示すことがある。

そうしたものをISO審査で見つけると、審査員は、したり顔で「手段は進捗じゃないでしょう」という場面が多い。それは正論だろう。

「一生懸命頑張りました。計画した手段はすべて尽くしました。でも省エネできませんでした」と報告を受けては、よくやったとは言えない。私なら「君たちの努力は無駄だったね」と言いたい。会社は成果で把握されるのだ。いや会社ばかりではない、入試だって一生懸命努力しても、不合格では努力しなかったと同値である。

ともかくJQAのマネジメントシステム部門の環境目標、取り組み、進捗状況すべてが理解不能であり、評価以前である。まったくもって計画も取り組みも達成具合も判断基準も環境報告書の体を成さない、と私は思う。

他の項目も同じである。

■二番目は安全である。

各種技術基準・規格に基づいた製品試験や電磁環境試験など適合性評価事業を通して信頼性の高い製品の供給と安全な暮らしを支援し、環境負荷の低減に貢献する。

これは目標なのだろうか? 単に業務内容ではないのか?

業務を目標としても悪くはない。しかし「ルールに基づいて仕事をします」というのは目標たり得ないだろう。

いやしくも目標とするなら、「仕事を改善する」ものでなければならない。

■計量も同じだ。

目標は「温度計および湿度計の校正業務の拡大を通じて正しい温度管理、湿度管理を推進し、CO2の排出削減に貢献する。」である。

これってお仕事そのものだよね?

取り組みは「正確な温湿度計の校正による顧客における使用エネルギーの削減」だ。

顧客とは誰だろう? JQAに校正を依頼した温度計で管理すれば、使用エネルギーは減るのだろうか? その因果関係も分からない。

■JISというのを見てみよう。

目標は「JIS基幹システムの改修による紙使用量の削減」

取り組みは「JIS 基幹システムの改修・実装」

この目標と取り組みはあっているのか? どう見れば紙が減るとなるのか? 理解できません。基幹システムとあるから、内部の報連相用の文書の削減なのか?

更に言えば、紙削減が環境にいかほど貢献するのか理解できません。

いやもちろんPPCを無駄使いしないことは大事だ。「もったいない」はマータイさんの遺志である。

考えてみよう。PPCが706万枚はおいくらか?

普通使うならA4サイズ2,500枚で2,200円程度、高くて2,400円程度か。仮に1枚0.9円としよう。

706万×0.9=635万円である。一般家庭では大金だ。だが、JQAには職員が1071名(p.34)いるのだ。一人が1年に使うPPC代は5,929円である。しかもそれは家庭で使う町内会の資料とかではなく、JQAの成果物でもあるのだ。むしろ業務拡大によってPPC代は増えるはずだ。

ならば削減対象でないのかもしれない。

電気使用量と比較してみよう。

仮に20円/kWhとすると741万kWh×20円/kWh=1億4820万円となる。

PPCの費用は電気代の4%である。

ABC管理の鉄則から言えば、枚数を把握するまでもなく、「大事に使おう」とコピー機にラベルでも貼っておけばよいレベルだろう。

森林保護のためといっても、それについても電力の影響が25倍は大きいだろう。

チマチマしたことをするなら、何もしないという判断が良いかもしれない。

私が書いたことを、言いがかりと思う人がいるかもしれない。

そうではない。

ISO14004:2015/JISQ14004:2016の「表A.2 活動・製品・サービス、これらに伴う環境側面、環境目標、目標(target)、実施計画、指標、運用管理、並びに監視及び測定の例(注3)」というのを知らないのか?

余計なことであるが、JIS訳は「and」を訳すときと訳さないときがある。「並びに」のレベルだけ訳して「及び」のレベルを訳さないのかと思うと、そうでもない? 要するにわけが分からない。

使用エネルギー、温室効果ガス排出量、廃棄物量などは、年次の実績はあるが、削減計画はないのだろうか?

PPCを数えるよりも、産業廃棄物の削減は重要である。産廃の年次発生量はあるが、削減の取り組みは記載していない。

一つ疑問だが、JQAはISO審査において、企業が環境目的も目標値も取り組みも結果も、このような曖昧模糊であっても適合判定するのだろうか?

また環境報告書の検証においても、これと同等であれば当然合格判定となるのだろう。

そのような環境報告書(サステナビリティレポート)を出している認証機関に審査依頼をしたいとは思わない。

ISO14001の定義3.2.5では「環境目標」を「組織が設定する、環境方針と整合の取れた目標」としている。

JQAの環境方針は

この方針の各項目と、目標と取り組みはどうつながるのだろうか?

方針の一字一句と目標が釣り合っているかを目を皿に用にして比較した、JQAの審査員の目は社内に向かないのだろうか?

環境報告書のガイドラインはどうなっているだろうか?

環境省の「環境報告ガイドライン(2018年版)」では「10.事業者の重要な環境課題(p.18)」の解説に

とある。

基本的に目標の定量化、結果の定量化が大事なようですよ。最低でも県外ではなく、最低でも定性化しなければならない。定性化といってもなんでも良いという意味ではないだろう。達成条件が数値化できなくても、達成したか否かを判断できることが条件だ。

報告書のガイドラインとしてGRI(Global Reporting Initiative)もある。

私はそれはパスする。そこまで参照するファイトを失った。

このサステナビリティレポートは当然JQAで環境報告書の検証をする審査員たちも見ているだろう。この程度ならJQAでは大手を振って合格になるレベルなのだろう。

私は大いに疑問に感じる。

一応全ページ読んだけど、「サステナビリティレポート」と名前を変えた意味を感じなかった。

で、結論になってしまうのだが、JQAは「頑張れば良い」という価値観としか思えない。

ISO14001では数値目標を決めろ、それを成す計画を立てろ、実行し達成せよというPDCAであるべきだが、JQAは「改善を図れ、頑張ったならよろしい」のだろう。

Post Script

これで終わりかって?

毎年同じことを書いても無駄だ。

1年半前に書いた「JQA CSR報告書2023」を見てください。

本日の苦言

本日の苦言

ISO審査とか環境報告書の検証をするなら、もう少しかんばって欲しい。

| |

日本の法人は178万社、ISO14001認証件数は12700社:2024/12時点

|

| |

ISO14001認証件数のピークは2009年第一四半期の20,799件である。2024年末の認証件数は12,744件であり、ピーク時の61%である。半減よりは少しは多いか。

実際には認証返上して再認証したところもあるから、返上率はどう計算したら良いのだろう?

|

| |

JIS訳したものは著作権とかでリンクが取れないので、英語版をリンクしました。

|

うそ800の目次に戻る