*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

ご注意

本日のコンテンツはべらぼうに長いです。真面目に読むと30分以上かかります。

それと絵がありません。

ですから、斜め読みには向きません。

それを覚悟してお読みください。

なお今回のお話は物語の流れに直接関りはありませんが、後々、磯原の考えに影響を与える予定です。

朝、磯原がメールボックスをチェックしていると、三木審査員からのメールが入っている。もう仕事ではやり取りがないはずだが、どうしたのだろう?

そう思いながらメールを開く。

スラッシュ電機株式会社 生産技術本部 環境管理課 課長 磯原様 私 三木良介は、2019年2月末日をもって契約審査員を辞めることになりました。 磯原さんとは数回しかお会いしませんでしたが、お話を伺って教えられたことは多々ありました。御礼申し上げます。 私にとって最後の審査は終わりまで全うできず、ご迷惑をおかけしました。お詫びいたします。 私が審査員になったのは2002年ですから、17年も審査員をしたことになります(この物語は今2019年)。

今回の問題の贖罪ではありませんが、そういった私の思い、考えたことをあなたに伝えたいと思いこの文を送ります。 一方的でありますが、ご一読いただきあなたの今後に生かしていただければ幸いです。 ISO14001が1996年に制定されて、1997年から認証が行われてから22年が経ちました。その期間にいろいろなことがあり、審査員も2回くらい世代が変わったと思います。 最初の審査員、ここでは第一世代としましょう。それは企業で環境管理業務についていた人たち、そしてISO9001審査員がビジネスの幅を広げようとした2種類がありました。 更に分けると企業で環境管理をしていたのにも二種類あり、ひとつは実際に公害防止とかエネルギー管理に従事していた人で、もうひとつはISO14001を認証する方法を研究をしていた人たちといいましょう。 日本ではほとんどの業界団体が認証機関を作っています。化学、鉄鋼、ガス、建材、自動車、電機……。そういう認証機関の幹部の経歴には出身企業の元環境部長などと書かれています。しかし実際は公害防止などの環境管理をしていたのではなく、ISO14001の認証方法を研究していた方が多かったのです。全くの素人が1年や2年ISO規格に関わって規格を理解できたとして、排水処理とか省エネとか理解できるでしょうか? しかしそういう人たちが認証機関の幹部となり、規格の講釈を語り審査を始めたのです。 そういうことがまかり通ったのは、ISO14001が登場したときISOTC委員や環境にかぶれた大学教授たちが、「ISO14001は今までの環境管理とは違い、もっとレベルが高いのだ」と語っていたこともあるのでしょう。つまり環境施設とか環境法規制よりも、規格要求のレベルは高く、それを満たしているか否かを点検することが重要だと認識していたのでしょう。 いや実際に環境管理の業務に就いていたという方がいるなら、何も考えていなかったに違いありません。だって、彼らが解釈したISO14001は、はっきり言って規格の意図である遵法と汚染の予防に、役に立たないからです。 認証が始まった当時、認証しようとする企業で一番問題になったのは、環境側面の決定方法でした。それは今も変わらないようです。21世紀の今、それが問題にならないのは、企業関係者は真面目に考えず適当にあしらい、審査員も突っ込むことなくOKしているからです。審査員をしていた私はそう思います。 ともかく実際の環境管理をしたことのない人たちが考えたスコアリング法が主流となり、20世紀ではその方式でなければ、その段階でアウトというのが実際でした。 「スコアリング法以外もある」と書いてある本はあっても、それを具体的に示したものは私が知る限り1冊しかありません その他のあまたの本は、環境側面の決定方法としてスコアリング法のみを教えています。本を書く人たちもスコアリング法しか知らないのでしょう。ということは環境管理をしたことがないのですね。 自分が廃棄物管理とか薬品の管理などをしていたなら、あのような根拠のない方法がまともだと思うはずがなく、当然それを勧めるはずもなく、妥当だと判断するはずもありません。 医薬品の効用を評価しようとすると、その薬品の効果と副作用を天秤にかけると思います。例えば効果なら治癒率とか生存年数などを指標にとれるでしょうし、副作用なら発生率とかその重篤具合を点数で評価することもできるかもしれません。そういう算式で出た数字を比べることには意味があるでしょう。 でも20世紀の環境側面のスコアリング法は全くのデタラメでした。21世紀の現在でも理論に裏付けられたスコアリング法など見たことがありません。私は理論的な配点などできないと思います。 私は審査員になってからISO14001に関する数十冊の本を買って読みましたが、配点にも算式にも納得できたものはありません。 例えば消費電力の配点は等比数列でも等差数列なく、自社の消費電力を中心に適当に電力量と配点を振っただけのものがほとんどです。消費電力量が倍になっても点数は倍ではないし指数曲線でも対数曲線でもない。その数表を作る目的は、自社のエネルギー使用量を有意にするかしないかでしかない。予め考えた結論になるように、数式も係数も調整しているにすぎません。 ひどいのになると電力は等比数列で廃棄物は等差数列で、それで計算した数字を比較していました。 そもそも電力の環境影響と廃棄物の環境影響を比較するなら、発電や送電のための環境破壊や資源枯渇をどのように評価するのかから始まらなければなりません。使用電力量と環境破壊が比例しているのかさえ確固たる根拠がない。 廃棄物といっても酸、アルカリ、PPC、廃プラ……廃プラといっても種類によっては遮断型最終処分場にしなければならないものもあり、再生できないもの、再生できるものと多様です。材質や形状を分けなければ配点も計算もできません。 もっともそういう算式を考えた人は、遮断型最終処分場に保管しなければならないプラスチックがあることを知らないのかもしれません。

ともかく現実に行われているスコアリング法に理屈などありません。ただ計算した結果、その会社のエネルギー使用量が有意になる/ならない、廃棄物が有意になる/ならないというだけのことです。いや正しく言えば、有意になる/ならないではなく、有意にする/しないでしょう。 初めからこれを有意にする、これは除くと決めておいて、そうなるように配点し計算式を作っているのです。 では環境側面の決定、著しい環境側面の決定はいかなる意味があるのでしょうか。まったく意味がないではありませんか。 ではそのような出鱈目な方法をベースとした環境マネジメントシステムに、何の意味があるのでしょう。時間と電力とお金の無駄でしかありません。 審査する側も訳も分からず、審査を受けるほうも訳も分からず、自分たちはすごいことをしていると勘違いして突っ走ったのが20世紀です。 そしてそういうことを勧めたのが第一世代の審査員だったのです。 実を言えば、ISO審査のときに見せている文書で仕事をしている企業は稀有でした。だってそもそもISOのための文書は、実態に合わないのです。 計算して有意となったものの管理手順を定め、訓練し、運用し、それを監視する会社があったかどうか知りません。真にそうしたらまずは法違反になるのではないでしょうか。 どの企業も元から新しい機械を導入するときは、安衛法、消防法、公害防止関連法などと照らし合わせて届け出、許認可、資格者の育成、アセスメントなどをしているはずです。そうしないと規制に適合しないし、近隣住民に受け入れられないからです。 それをスコアリング法でやった結果からしていったら、どうなりますかね? 新しい物質の導入、製造方法の変更、製品の転換、事業の転換、すべてにおいてISO14001にある順序では進めていないはずです。法律や近隣住民との交渉などで決まったことを行い、その結果を運用しているのが当たり前のことで、それをいかにISOに合わせるかということをマネジメントシステムの構築と称しているのです。 21世紀になると認証件数は伸び悩みます。同時に認証は役に立たないという声が上がりました。 ISO14001だけでなく、ISO9001認証が始まってすぐにISO9001認証が会社に役に立たないと言われました。「ISO認証して良くなったのは文書管理だけ」なんて揶揄されたのは1994年、最初の認証からわずか2年後です。 2000年頃になると、審査での不祥事 前述したように私は2002年に出向して審査員になりました。自分では第二世代の審査員だと考えます。第一世代と何が違うのかといえば、ISO14001は世界を救うなんて妄想を持たず、単に基準との比較に過ぎず、適合であっても特段何か良いわけでもないという認識になったと思います。 もう一つ述べれば、第二世代は第一世代と違い、横暴な人は減り社会常識を持つようになりました。その理由としてひとつは審査での態度や土産をねだるなどが、新聞で批判されたこともあるでしょう。もうひとつは企業から審査員に転身する人たちが、第一世代は部長やそれより上の上級管理者だったものが、第二世代は課長やそれ以下のレベルに移ってきたこともあります。 審査時に提出されたファイルを自分で開かず、企業の人にページをめくらせるような人はいなくなりましたし、話をするときポケットに手を入れたままという態度も減りました。

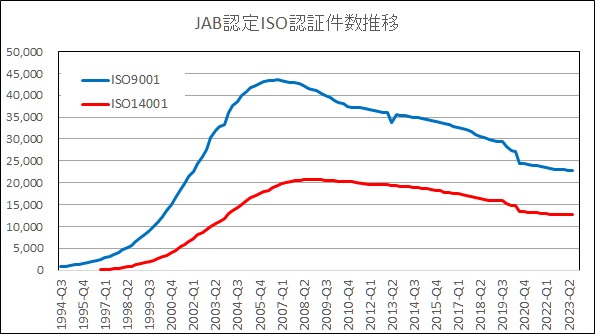

注:日本のマナーではポケットに手を入れて話すということは、横柄、生意気と受け取られる。アメリカの場合はネガティブなイメージはなく、自信家と受け取られる。 しかし第二世代になっても、前述した環境側面の決定など、根拠のない手法は継続します。審査側も確固たる理論を持っていなかったといえるでしょう。 もちろんある日、第一世代から第二世代に交代したわけでなく、二つの世代が一緒に仕事をしていたわけです。ただ第二世代は初めから冷めた目というか意味がないと知りながら、仕事をしていたことは間違いありません。ISO審査は単なる規格との照合作業であり、その結果がどうあれ大して社会に貢献するものではないと考えていたということです。 その後もいろいろな迷信というか妄想が現れました。有益な側面はその一つでしょう。 そもそもISO規格で環境影響には「有益か有害を問わず(ISO14001:2005 3.2.4)」とあり、またISO規格の文章に用語の定義をそのまま代入しても意味が変わらないことが保証されています(当たり前といえば当たり前だ。JIS規格も同じ)。 となると「有益な環境側面」とは語義として意味不明でつじつまが合いません。 ですからこれは明白に間違った解釈でしょう。そう主張したのはその解釈によってビジネスチャンスを作ろうとした人が考えたキャッチフレーズなのかもしれません。 とにかくISO規格解釈とかその運用に、さまざまな礼儀作法のような様式が作られてきましたが、まったく意味がないようです。ともかくそういうことと関わりなく、そもそもISO規格適合であっても、ISO規格は改善も向上も保証しているわけではありません。改善し向上していくための仕組みが、備えるべき要件を記しているに過ぎないのです。 よくISO14001は継続的改善を要求しているといいますが、規格が要求しているのはマネジメントシステムの改善だけです。そして改善せよと叫ぶだけで、規格を満たしたところで改善につながる保証もありません。改善せよと規格に書けば改善できるはずありません。規格適合でも改善が進まなければ組織の責任というのはおかしなことです。 規格を満たせば改善できると言い切ってほしいものです。そうでなければ規格の存在意義はなんなのでしょうか? また序文に書いてありますが、遵法と汚染の予防を実現するためには様々な組織があることを示しています。ただ効果的に継続的に行うには体系化されたマネジメントシステムで行うべきだとして、その具体例としてISO14001を提示したにすぎません。 それを勘違いして、ISO14001こそが遵法と汚染の予防へのパスポート、金科玉条と思い込んだのが大きな誤りでしょう。 ISO14001規格はマネジメントシステムのひとつを示したわけで、それはISO14001と異なるマネジメントシステムも存在するわけですが、誰もがマネジメントシステムとはISO14001規格に準拠したものしかないと勘違いしています。 具体例を挙げれば簡易EMSも別のマネジメントシステムであり、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」こそが、法で定められた環境マネジメントシステムなのです。 少なくても審査側はISO14001しか正統なマネジメントシステムはないと考えているようです。 その表れは「マネジメントシステムを構築する」というばかばかしい言い回しです。マネジメントシステムを持たない組織が存在できるはずがない。いや、組織があるなら必然的にマネジメントシステムを内蔵する。マネジメントシステムを持たない人の集まりは、組織ではなく単なる集団です。街を歩く無関係な大勢に過ぎません。 マネジメントシステムを構築しようと語る人は、私はバカですと言っているのと同じです。 それに気が付いた認証機関とかコンサルは「マネジメントシステムを構築するとは、認証の準備をすることだ」などと騙りますが、そう解釈しろというなら、それはもはや日本語ではありません。 またこれも当たり前のことですが、システムだけでは改善はできません。なにものでも改善するには技術とお金が必須です。いくら良い管理体制を整えても、実際に管理指標を操作できる技術技能がなければ改善はできない。いや逆ですね。技術技能を持った上に、更に効果的で継続的な改善をするために、ISO14001の要求事項を備えるのです(ISO14001:1996序文 要旨)。 よく世間には「ISO14001で会社を良くする」あるいは「ISO14001が会社を良くする」と語る人がいますが、意図的なら嘘つきでしょうし、意図的でないなら無知でしょう。 会社をよくするには技術とお金が必要で、技術とお金があるなら、ISO14001がなくても改善は可能です。ISO認証はそれを「効果的で継続的にする」ものでしかありません。 だが現実はそういう足が地についた考えをして、ISO14001を扱う人は多くはなかったようです。ISO14001を認証すれば持続可能になるなんて、愚かなことを信じた人が多いのです。 2005年版では序文で「環境マネジメントシステムが持続可能性の環境の柱に貢献する」とありますが、どうしてそうなるのかを説明していません。どう考えたって、そりぁ、無理でしょう。 下の表をご覧ください。

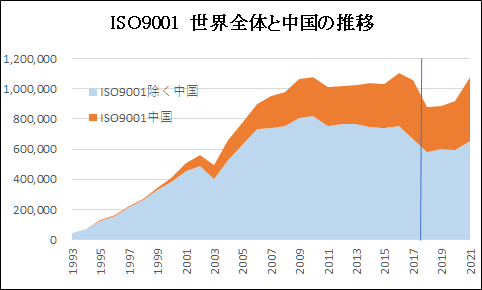

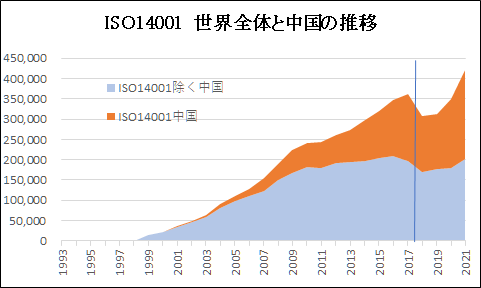

注1:認証件数はISO Survey2021による。人口は国連人口部の推計2022による。 注2:情報セキュリティマネジメントシステムの認定機関は、JAB以外に情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)もあり、ISMS-AC認定の認証件数は7,508件である。(2023年9月8日時点) もしISO14001認証が持続可能性につながるのであれば、認証件数が多い国はもっとも持続可能性に近いと言えるはずです。ならばISO14001の世界の全認証件数420,433件の52% 217,592件の認証を有する中国が一番持続可能な国家なのでしょう そう思う人がいるでしょうか? 総人口でなく人口当たりというなら、イタリアは環境を大事にし、ドイツは大事にしていないのかと考えれば、そうとは思えない。 日本の認証件数はピークだった2009年に比べて6割までに減っています。ならば今は環境意識が最盛期の6割に下がったなのでしょうか。 アメリカは認証件数でも、人口100万当たり認証件数でもトップテンに入りません。アメリカは中国に比べて環境破壊国なのでしょうか? 世界のISO14001認証状況を見れば「環境マネジメントシステムが持続可能性の環境の柱に貢献する」とは言えないようです。 そもそもISO14001は認証を必須とするものではありません。自己宣言であろうと二者間で確認するだけでも構わないわけです。 ISO14001を認証に効用があるのかは、誰もわからないでしょう。ただお金儲けにはなると考えた人が多かったのは間違いない。 2011年の東日本大震災は大きな転機だったと思います。何事も甘くはない一筋縄ではいかないと、認識させられたでしょう。事業継続マネジメントシステムなんて、戦争とか大地震が起きれば役に立たないと気付いたのです。台風や交通ストレベルには対応できるかもしれないが、従業員に多数の死傷者が出る、工場建屋が全壊する、部品メーカーが消滅した、そんなことにはお手上げなのです。 環境マネジメントシステムだって同じです。地震と津波によるPCB機器の紛失は公報されたものは少数ですが、それが信頼できるのかも分かりません。仮にそれが真としても、その量は今まで毎年の点検とか紛失で大騒ぎしていたのが何だろうと思えるほどです。 あのような事態に対応できる環境マネジメントシステムは存在するのでしょうか。 原子力発電所の発電装置が津波で使えなくなったと言われます。そうなったのは設計が悪いとか安全意識がとか批判されています。しかしそうだとしても原子力発電所の安全対策は一般企業よりはるかに高かったはずです。それさえも大地震、大津波には無力だったなら、ISO14001やISO22301(事業継続マネジメントシステム)の認証を受けていてもたかが知れます。 もちろん企業において費用削減、省エネ、公害防止、同じミスの再発防止などは日常行っていかなければならない仕事です。2000何年でしょうか、経産省がISO14001にうつつを抜かしていないで、地道に環境管理をしろという報告書を出しましたね ISO認証にとってはダメージになったと思いきや、それにさえ気づかない人が多かったようです。 さて、そんな状況が東日本大震災以降までで、今はISO審査員の第三世代になろうとしています。なにしろ第二世代の私が引退するのですから。 第三世代はどうなるのかと周りを見回すと、ますますISOが素晴らしいと思う人は減ってきた、いやいないように思います。 ただいろいろ事情があって審査員になってしまった。しかたがないから真面目にやろうと思っている程度ではないのでしょうか。 それを悪いという気はありません。私も審査員になったとき、熱意があったわけではありません。 しかしISO認証がそういうものであるのなら、そもそも存在するのを止めてもよいように思います。 前述しましたが、ISO14001の認証の過半は中国です。そしてその割合は年と共に増加している。ISO9001も同じです。

注:上図はISOサーベイ2021及び過去のISOサーベイを基におばQが作成した。 リンカーンではありませんが、世の流れは「中国の中国による中国のための認証制度」になっているのです。環境先進国である日本がISO14001に拘る必要はありません。 ISO14001の意図である「遵法と汚染の予防」を実現するには、ISO14001規格と違う別の方法があるだろうと考えます。つまりISO14001でない、もっと良い方法という選択肢はあるのです。 あるいはISO14001を採用するにしても、認証する必要は要検討です。 著しい環境側面の決定方法を決定しなければならないなんて曖昧模糊でなく、従来からしている新設備や新工法、新化学物質の導入時は、法規制、自治体の協定書を調べること、社内外の事故事例を調査して反映すること、社会の要求を調べることで済むはずです。 そもそも環境側面なんていう新語を、作るまでもなかった。 「significant environmental aspect」って、素直に訳せば「環境に関わる重要なこと」でしょう。そう考えれば、根拠のない式で計算した結果で重要か否かを決めるという発想が起きるはずがない。事故が起きたら大変、法律に違反したら大変、資源を大事にと素直に考えただけで良かったのではなかろうか? 私はかようにISO14001については疑念を持っています。私は審査員をしていた17年の間、規格要求を私なりに解釈していました。判断基準は事故が起きないか、違反しないかです。要求事項と異なるかもしれませんが、規格の意図と異なるわけではありません。 私はISO9001の審査員もしていましたが、そちらについても同じです。ただその内容というか性質は違います。 ISO9001は二者間の品質保証として始まりました。2000年にそれは品質マネジメントシステムというものに変質しました。変質というより変身でしょうか、中身は変わらずタイトルのみ変えたというレベルでした。しかしその後どんどんと変わり、今では品質保証の役には立ちません。ISO9001は向上してきたのではなく劣化してきたのです。劣化が言いすぎなら企業間の品質保証には役に立たなくなったのです。まあイワシの骨もと言いますから、それを信じても悪いことはないかもしれません。でも良くなることもなさそうです。 でもISO14001は役にも立たず、企業の真の遵法と汚染の予防の活動の足を引っ張るのではないかと考えているのです。 さて21世紀になり既に20年が経過して、審査員も第三世代に変わりつつあります。ますます審査員は礼儀正しくなり、審査で灰皿が飛ぶようなことはなくなるでしょう。 しかし同時に私が述べたようなことは十分認識している、ISO14001に期待していないファイトのない人が増えていくでしょう。 また多種多様なISOMS規格が登場し、もうISO9001も14001も過去のものと思われるようになってきました。しかし現在の日本のISOMS規格の認証の95%はQMSとEMSなのです。しかもその他の規格の認証件数は伸びていないのです。それはISOビジネスとしては困ったことです。

さてまとめに入ります。 ISO14001認証の問題はなにかと考えると、いろいろありますが、段階的に示せば次のようになるかと思います。 もちろん立場によって疑問、問題は異なるかと思いますが、審査員をしていたひとりとして感じたことです。

私は審査員になる前はずっと営業畑で仕事してきました。業務上経営学者とかコンサルティングなどが編み出したいろいろな手法を習いました。 その一つであるジョエル・ディーンの唱えたプロダクトライフサイクルから見て、第三者認証制度はもう完全にビジネスのライフサイクルの終末期に入っているようです。

製品寿命が尽きたものを売り続けることは、法的な強制力でも持たせるしか手はありません では他のMS規格はといっても後継になれるものはないようです。ISO50001 エネルギーマネジメントシステムは2011年に制定され、2020年に認証件数7件でピークになり、2023年はゼロとなった。 これは規格の内容や販売の問題ではなく企画の失敗です。そもそもこの規格は必要だったのでしょうか? ISO14001で間に合わないなら、ISO14001規格が不足だということに過ぎないのではないか? もうひとつ別の規格を作って認証すれば儲かる程度の発想だったではないのか? もう新しいMS規格を作れば、それなりの認証件数は稼げる時代ではなくなったようです。 まあ、どんな製品であろうとサービスであろうと、すべての制度にも寿命はあります。今一番危惧されているのは郵便事業でしょう。  小荷物は宅配業者、カタログ類も宅配業者、手紙は紙から 郵便ばかりではない。本屋はドンドンと減少中。アマゾンもあるし、ブックオフもある。定年退職者には図書館もある。若者には電子ブック。環境保護のために紙を使うなと叫ばれて、先行きに明るい要素がありません。 レコードはとうの昔に淘汰され、今ではスクラッチという目的外のニッチな用途で生き残っている。CDも今は昔。今は配信がすべて。 ISO認証も人のことを言っていられません。そもそも品質保証とは品質を保証するものでないのと同じく、第三者認証制度は何者も保証しないという仕組みであって、それでも30年も続いたのだから十分だという気もします。 家電メーカーが興隆したのは1960年代で飽和して後進の中国に代わって行ったのは1990年代。化学工業も造船も衣類もみな30年で代わっています。 ISO9001の第三者認証制度が始まったとき、欧州ではホワイトカラーの失業対策と言われました。そもそもがそんなものだったのかもしれませんね。 もって瞑すべしなのでしょうか? だらだらと書き連ねてしまいました。 引退する老審査員から、これから企業において環境活動を推進する磯原さんへの書置きです。とはいえ若者を拘束するつもりはありません。 あがくことなく、あんな時代もあったねとバッサリ切り捨てても、誰も困らないでしょう。その程度のものだったのでしょうね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

磯原は三木審査員からのメールを読むと、彼の考えは自分と同じだなあと感じた。このメールで自分の考えが変わったわけではないが、自分が間違っていなかったとは思う。

ではどうするのかとなると、自分は三木さんと違い審査員ではない。ということはISO14001規格に拘束されないし尊重する義理もない。もちろん遵法と汚染の予防というのは自分の職責ではある。だがその実現にはフリーハンドを持つ。

せっかくだから参考までに山内参与と岡山に転送しておく。

品質環境センターの三木審査員から退職のあいさつメールをいただきました。 いろいろ思うことが書いてありまして、ご参考になるかと思い転送いたします。 ご参考まで |

そして三木審査員には、お礼メールを送る。

今まで品質環境センターの窓口としていろいろしていただいたことの感謝を申し上げる。

三木さんは2月一杯働くとあるから、返信メールは読んでいただけるだろう。届かなければそれもまた仕方がない。

彼の戦いは終わったかもしれないが、俺たちの戦いはこれからだ。

![]() 本日の期待

本日の期待

本日は作中の審査員三木さんに仮託したメールです。書いてあることは私が日頃考えていることです。異議、反論をお待ちします。

まあ唯一のISO業界誌だったアイソス誌も休刊したし、ISO認証関係者の多くはもうリカバリーの手がないと諦めの境地でしょうけど。

でも諦めたらそこで試合終了です。まだ考える時間はあるでしょう。

ところで本日はまた悪い病気が出て、文字数は軽く1万字を超えた。集中して読んでも30分はかかります。

ということは最後まで読んでくれる方は全国で50人くらいか 😌

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

「環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き」土屋通世・原田伸夫、システム規格社、2000 「環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き」土屋通世、システム規格社、2004 前者は1996年対応、後者は2004年対応である。正直言って前者のほうが内容は良い。 | |

注2 |

国際規格審査登録センターの手抜き審査(朝日新聞 2001/12/28) 審査員への饗応や、審査員がお土産や宴席を求めたことが新聞報道された。(読売新聞 2003/8/1他) | |

注3 |

雪印乳業の集団食中毒事件(朝日新聞 2000/08/31) 酉丸山病院の院内感染(朝日新聞 2001/04/07) | |

注4 | ||

注5 |

「「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書」(2007.03.15) | |

注6 |

例として国土交通省の入札時の経営評価における加算点がある。 |

うそ800の目次に戻る

ISO 3G目次に戻る

|