*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

ISO 3Gとは

2023年も秋となった。「地球寒冷化だあ〜」なんて脅し文句も、秋になれば静かになった。温暖化と言われて久しいが、2023年10月の気温は過去30年の10月の平均気温より低いのである。

温暖化が問題と騒がれているが、米作についていえば過去凶作になったのは常に冷夏であって、猛暑の年ではない。理屈から言えば気温でなく日照不足や水不足による不作もあるが、冷夏以外で凶作になった例は近年ない。

なお、「凶作」とは天災や気候不順などのために、作物の実りが非常に悪いことをいうが、気象とか行政発表などでは使われない。通常「作況指数」で表現される。

なお、「凶作」とは天災や気候不順などのために、作物の実りが非常に悪いことをいうが、気象とか行政発表などでは使われない。通常「作況指数」で表現される。

「不作」とは通常より収穫量が少ない時を言い、その反対を「豊作」と呼ぶ。これも行政などは使わない。

夏の平均気温と作況指数(平年作を100とした作柄)との関係は昔も今も同じである。平均気温が平年に比べて1℃以上低いと不作になり、夏の平均気温が平年より2℃低い年の作況指数は約50となり、3℃低い年はほとんどゼロになる。そして平均気温が平年以上、猛暑であっても作況指数が98を下回ったことはない。

昭和以降の凶作と言えば1945年そして1993年と言われる。

残念ながら作況指数は1978年以降しか見つからなかった。それを見ると95を下回ったのは4回、また東京都の最高気温が38℃以上だったのも4回であり、そのときの作況指数を下表に示す。

| 作況指数95%以下の年 | 日最高気温平均38℃以上の年 | |||||||||

| 年 | 1980 | 1991 | 1993 | 2003 | 1984 | 1996 | 2004 | 2013 | ||

| 作況指数 | 87 | 95 | 74 | 90 | 108 | 105 | 98 | 105 | ||

| 東京都の日最高気温平均 ℃ | 33.0 | 35.6 | 32.9 | 34.3 | 38.1 | 38.7 | 39.5 | 38.3 | ||

注:作況指数とは米の作柄の良否を示す指数。

良(106以上)、やや良(105〜102)、平年並み (101〜99)、やや不良 (98〜95)、不良 (94以下)に5区分される。

1993年の作況指数74とは、とんでもない状況だと分かるだろう。

表を見てわかるように作況指数が「やや不良」以下になったのはいずれも最高気温が低い年だ。最高気温が高い年では作況指数が「やや不良」が1度あった他は「やや良」以上である。

日本有数のコメどころである北海道でコメつくりに成功したのは1873年、その年の東京の最高は35.1℃だったらしい。北海道でコメが作れるようになったのは、技術の進歩もあるが温暖化したことも大きい。

そして過去半世紀、北海道と新潟県は米作トップを争っている。

意識高い人たちは、地球温暖化で青森ではリンゴが作れなくなり、北海道がリンゴの産地になると悲壮な顔をして語る。だがそれならなぜ北海道で米が作られるようになったことを、悲劇と考えないのか不思議である。

地球温暖化を巻き戻し、北海道で米が作れなくなると日本は大変だ。

米は熱帯の作物だ。日本における米作は、常に寒さとの戦いであった。戦国時代から江戸時代にかけての小氷期(14〜19世紀初め)は凶作の連続だった。暖かくなったのは幕末から明治維新の直前からである。

特に今は寒冷に強い品種より美味しい品種を作っているから、1993年の寒冷程度でも凶作、そこまで行かずとも平年を1℃下回れば上を下への大騒ぎである

たった30年前の1993年の凶作でも、既に日本人の半分は忘れたか・知らないだろうが、とんでもない出来事だった。

江戸時代なら間違いなく飢饉になったはずだ

おっと、余計なことであった。

ここは東京大手町にある、大手の認証機関 大日本認証の一室である。3人の男が話し合いをしている。机上には資料など置いてないが、結構真剣な表情である。

|

|

|

||

| 加藤審査員 |

大日本認証とはスラッシュ電機で品質環境センターが騒動を起こして認証機関を鞍替えした時の鞍替え先であった。

ただ大日本認証が審査をしたものの、審査の効果がないからと、スラッシュ電機はその翌年認証を返上してしまった。

加藤審査員はそのときの審査リーダーであった。

![]() 「H電気のことを聞きましたか?」

「H電気のことを聞きましたか?」

![]() 「はて、どんなことでしょうか?」

「はて、どんなことでしょうか?」

![]() 「あれですか、認証機関を変えるという噂ですね」

「あれですか、認証機関を変えるという噂ですね」

![]() 「そうそう、それです」

「そうそう、それです」

![]() 「H電気は品質環境センターの株主だから簡単には鞍替えしないでしょう?」

「H電気は品質環境センターの株主だから簡単には鞍替えしないでしょう?」

![]() 「スラッシュ電機だって品質環境センターからウチに鞍替えしたでしょう

「スラッシュ電機だって品質環境センターからウチに鞍替えしたでしょう

![]() 「スラッシュ電機か〜、あそこも品質環境センターだったね。問題がいろいろあって、一度はウチに鞍替えしてくれたものの、結局ISO認証の効果がないと返上しちゃった」

「スラッシュ電機か〜、あそこも品質環境センターだったね。問題がいろいろあって、一度はウチに鞍替えしてくれたものの、結局ISO認証の効果がないと返上しちゃった」

![]() 「あそこが今も認証していれば……スラッシュ電機の本社の審査料金は、当社の売り上げの0.1%になるんだよ」

「あそこが今も認証していれば……スラッシュ電機の本社の審査料金は、当社の売り上げの0.1%になるんだよ」

![]() 「売り上げの0.1%って小さくないですか?」

「売り上げの0.1%って小さくないですか?」

![]() 「そりゃ数字を見れば小さいでしょうけど、1組織で0.1%は大きいね。

「そりゃ数字を見れば小さいでしょうけど、1組織で0.1%は大きいね。

ウチは1万組織くらい認証しているわけだけど、H社本社より審査料金が多額な組織は20とないね。小さな組織を積み上げるのも大事だけど、大きな組織をゲットするのは営業上重要ですよ」

![]() 「それはともかく、H電気鞍替えの噂が出たのには、どんなことがあったのですか?」

「それはともかく、H電気鞍替えの噂が出たのには、どんなことがあったのですか?」

![]() 「営業担当が他の認証機関との会合で聞いた話ですけど、そもそもの起こりはスラッシュ電機だそうだ。

「営業担当が他の認証機関との会合で聞いた話ですけど、そもそもの起こりはスラッシュ電機だそうだ。

皆さんご存じだろうか? スラッシュ電機が今年のCSR報告書を出したとき、報告書の説明会をしたそうだ」

![]() 「CSR報告書の説明会ですか……今どき人を集めて説明会をするとは、珍しいというか遅れているんじゃないですか?」

「CSR報告書の説明会ですか……今どき人を集めて説明会をするとは、珍しいというか遅れているんじゃないですか?」

![]() 「実は投げ込みがウチにもあった」

「実は投げ込みがウチにもあった」

![]() 「投げ込みって何ですか?」

「投げ込みって何ですか?」

![]() 「広報発表などをする代わりに報道資料をマスコミの窓口に放り込むことだ。

「広報発表などをする代わりに報道資料をマスコミの窓口に放り込むことだ。

ウチはマスコミじゃないけど、付き合いがあったからかウチにも送られてきたようだ。

見ると今年のCSR報告書のテーマが『卒ISO』とあった。つまりISO認証を卒業して独自の考えで環境管理を進めていますという広報だね」

![]() 「我々にとっては頭が痛いですね」

「我々にとっては頭が痛いですね」

![]() 「事務所にいた手の空いている人間に情報収集に行かせた。

「事務所にいた手の空いている人間に情報収集に行かせた。

帰ってきてからそいつが言うには、ISO認証で得るものはない。独自に環境マネジメントシステムの必要条件を考えて活動しているという話だったそうだ」

![]() 「まあ、否定はできないな。頭も痛いけど耳も痛い」

「まあ、否定はできないな。頭も痛いけど耳も痛い」

![]() 「H電気の人が説明会に来ていて興味を持ち、その後スラッシュ電機に経緯をヒアリングしたらしい。

「H電気の人が説明会に来ていて興味を持ち、その後スラッシュ電機に経緯をヒアリングしたらしい。

そいつがそういうことを聞いて、その後H電気の担当者にあったとき内情を聞いたそうだ。

H電気は、スラッシュ電機に聞いた方法で、ISO認証の価値を評価したとのことだ」

![]() 「その結果、費用に見合った効果がないですか、ありがちですね」

「その結果、費用に見合った効果がないですか、ありがちですね」

![]() 「奴が聞いてきたことは、H電機では過去の審査による問題提起、改善につながったことと、余計な要求事項によって足を引っ張られているデメリットの、バランスシートを作ったそうだ。

「奴が聞いてきたことは、H電機では過去の審査による問題提起、改善につながったことと、余計な要求事項によって足を引っ張られているデメリットの、バランスシートを作ったそうだ。

その結果、マイナスが大きいということになり、品質環境センターに要望を出したそうだ」

![]() 「ちょっとごめん。ISO審査で効果がないから改善してくれと言っても、そんな要求通るはずがないよね?」

「ちょっとごめん。ISO審査で効果がないから改善してくれと言っても、そんな要求通るはずがないよね?」

![]() 「そのあたりはまた聞きなので細かいことは分からない。ただコンサルをしてほしいというような筋違いな要望ではなく、いろいろ問題点を挙げて審査の考えとか方法の改善を求めたらしい」

「そのあたりはまた聞きなので細かいことは分からない。ただコンサルをしてほしいというような筋違いな要望ではなく、いろいろ問題点を挙げて審査の考えとか方法の改善を求めたらしい」

![]() 「ああ〜、そういうことか。品質環境センターらしいね。点数法、目的目標が3年とかろくなこと言わないから。

「ああ〜、そういうことか。品質環境センターらしいね。点数法、目的目標が3年とかろくなこと言わないから。

それにあそこは最近『経営に寄与する審査』なんて語っているけど、意味がはっきりしていない。イメージ戦略では今どき勝ち残れませんよ」

![]() 「どんなことを要請したのかいろいろ聞いたが、ひとつは『有益な環境側面と有害な環境側面を識別しなければならない』という不適合を出され、根拠は何かと迫ったと聞く」

「どんなことを要請したのかいろいろ聞いたが、ひとつは『有益な環境側面と有害な環境側面を識別しなければならない』という不適合を出され、根拠は何かと迫ったと聞く」

![]() 「有益な環境側面なんておかしな考えが流行ったものですね。最近は下火になったようですが。

「有益な環境側面なんておかしな考えが流行ったものですね。最近は下火になったようですが。

ああいうカルト的な考えが現れたら、認証業界としては間違ったことを言うなと正すべきですよ」

![]() 「正直言ってすぐに鎮火すると思っていた。珍説を唱える人は常にいるからね」

「正直言ってすぐに鎮火すると思っていた。珍説を唱える人は常にいるからね」

![]() 「水谷部長、そういう放置は最終的に、認証全体のレベル低下を招くと思います。

「水谷部長、そういう放置は最終的に、認証全体のレベル低下を招くと思います。

割れ窓理論

![]() 「実際の審査の場では、質問の合間に『有益な環境側面とは何か』という質問は多々受けますね。そんなものはないと言っても、ああいう発想がより高い環境活動と考える人が多いです。

「実際の審査の場では、質問の合間に『有益な環境側面とは何か』という質問は多々受けますね。そんなものはないと言っても、ああいう発想がより高い環境活動と考える人が多いです。

正直言いまして、そのせいでウチの考えは古いとか思われています。まだ鞍替えにつながるまでは行ってないようですが」

![]() 「いったいどうしてあんな変な考えが流行したのか、やはり有識者とかが厳しくいさめないといけないな。

「いったいどうしてあんな変な考えが流行したのか、やはり有識者とかが厳しくいさめないといけないな。

聞くところによると某認証機関の社長が考案者らしいけど」

![]() 「それは『経営に寄与する審査』も同じですね。ウチはそんなこと語っていませんが、ウチの審査員で経営者インタビューで『審査に経営に寄与する審査をしてほしい。どのような効果が得られるのか?』と聞かれて困ると言っていますね。

「それは『経営に寄与する審査』も同じですね。ウチはそんなこと語っていませんが、ウチの審査員で経営者インタビューで『審査に経営に寄与する審査をしてほしい。どのような効果が得られるのか?』と聞かれて困ると言っていますね。

あれを言い出したのは品質環境センターの社長らしいですが、どんなことを考えていたのでしょうか?」

![]() 「あれもISO/IAFの共同コミュニケ

「あれもISO/IAFの共同コミュニケ

![]() 「話を戻すけど、そんな訳でH電気は、品質環境センターに規格要求以外の要求を付け加えるな、過去の審査判定を見直せと迫ったらしい」

「話を戻すけど、そんな訳でH電気は、品質環境センターに規格要求以外の要求を付け加えるな、過去の審査判定を見直せと迫ったらしい」

![]() 「企業間で公式に問い合わせたなら、回答しないわけにはいかないでしょう」

「企業間で公式に問い合わせたなら、回答しないわけにはいかないでしょう」

![]() 「いや品質環境センターは期限までに回答せず、その結果、H電気は鞍替えすることにしたらしい」

「いや品質環境センターは期限までに回答せず、その結果、H電気は鞍替えすることにしたらしい」

![]() 「H電気は品質環境センターの株主だし、審査員も10名以上出しているでしょう。いろいろしがらみがあって大変ですね」

「H電気は品質環境センターの株主だし、審査員も10名以上出しているでしょう。いろいろしがらみがあって大変ですね」

![]() 「今のご時世だから、30年前のバブル以前のように義理とかバランスを考慮する時代じゃない。バッサリ行くんじゃないかな。

「今のご時世だから、30年前のバブル以前のように義理とかバランスを考慮する時代じゃない。バッサリ行くんじゃないかな。

おっと、品質環境センターから鞍替えするのは、まだ決定じゃないよ」

・

・

・

・

![]() 「水谷部長、それでH電気はウチに来るのですか?」

「水谷部長、それでH電気はウチに来るのですか?」

![]() 「まだ話は来ていない。そうなってくれれば良いが。

「まだ話は来ていない。そうなってくれれば良いが。

ひとつ懸念することがある。H電気が鞍替えせずに認証を返上して、スラッシュ電機に続いて『卒ISO』を言い出したら、大手企業から認証辞退の雪崩が起きるんじゃないかなと。

あれだよ、赤信号みんなで渡れば怖くないって」

![]() 「まあ、ISO認証の効用を考えると、大金を払う甲斐があるかどうかを疑うのは当然だろうね」

「まあ、ISO認証の効用を考えると、大金を払う甲斐があるかどうかを疑うのは当然だろうね」

![]() 「オイオイ、認証機関の幹部がそんなこと言っちゃ困るよ。いや、私もそう考えているんだがね。

「オイオイ、認証機関の幹部がそんなこと言っちゃ困るよ。いや、私もそう考えているんだがね。

認証の効用がISO/IAF共同コミュニケのように、『規格適合を裏書きする』なんて曖昧で実益がないのでは困るのですよ。

『経営に寄与する審査』とは詐欺に近い気がするけど、言いたくはなるね」

![]() 「しかし審査料金ってそんな大金じゃないと思いますよ。

「しかし審査料金ってそんな大金じゃないと思いますよ。

審査料金は組織の人数にリニアじゃなくて、4,000人くらいで飽和してしまいます。認証機関の審査単価によって違いますが、せいぜい350万とか多くて450万はいかないでしょう?」

![]() 「かかる審査料金だけじゃない。むしろ内部費用の方が何倍も大きい。審査を受ける工数、事前の準備、会議や出張の調整、従業員に教育とか試験など実際は1億はかかっているかもしれない」

「かかる審査料金だけじゃない。むしろ内部費用の方が何倍も大きい。審査を受ける工数、事前の準備、会議や出張の調整、従業員に教育とか試験など実際は1億はかかっているかもしれない」

![]() 「かかった費用を回収するには普通は30倍は売上げないとならないでしょう。ものによってはその倍以上かもしれない。

「かかった費用を回収するには普通は30倍は売上げないとならないでしょう。ものによってはその倍以上かもしれない。

1億費用が掛かれば30億売り上げが伸びるのかってことだ」

![]() 「そんなにかかるものですか?」

「そんなにかかるものですか?」

![]() 「多くの企業ではISO事務局なんて部門とか担当者を置いている。仮に専任者2人で年収700万とすると、人権副費も400万はかかるだろう。この大手町だったら事務所のフロアの賃貸料が坪4万

「多くの企業ではISO事務局なんて部門とか担当者を置いている。仮に専任者2人で年収700万とすると、人権副費も400万はかかるだろう。この大手町だったら事務所のフロアの賃貸料が坪4万

一般社員の1回の審査対応の人件費も、事前の文書記録の点検、資料作り、審査で応対する時間の合計は、3,000万・4,000万かかるよ」

![]() 「へえ〜、私の机と椅子の広さで月12万ですか!我が家の家賃より高い」

「へえ〜、私の机と椅子の広さで月12万ですか!我が家の家賃より高い」

![]() 「そりゃ大手町とそこまで電車で1時間じゃ違うだろう。

「そりゃ大手町とそこまで電車で1時間じゃ違うだろう。

ともかくISO14001認証を止めれば年1億は削減できる。それは企業から見てであり、我々から見れば売上減だ」

![]() 「話は違いますが品質環境センターも今度引っ越すらしいですね。家賃だけで年1,000万くらい削減できるらしいです」

「話は違いますが品質環境センターも今度引っ越すらしいですね。家賃だけで年1,000万くらい削減できるらしいです」

![]()

|

|

|

会議というと、コーヒーを 飲むものと思っている私は コーヒー中毒だ |

ウチは大手町もだいぶ長いが、安いとこ考えなくちゃいかんな。

更に言えば本社機能が都心になくちゃならんこともない。山手線沿いでも安いところはあるだろう。メンツもあるが無駄排除は必要だな」

・

・

・

・

![]() 「話を戻すと、ウチとしてはH電気に営業をかけるということですよね?」

「話を戻すと、ウチとしてはH電気に営業をかけるということですよね?」

![]() 「もちろんそれもある。だが取れるか取れないかは時の運だ。

「もちろんそれもある。だが取れるか取れないかは時の運だ。

私が心配しているのは先ほども言ったが認証返上雪崩が起きるかどうか。起きそうになったら、いや起こさないためには、どうすべきかを考えておかねばならない」

![]() 「確かに選挙でも野球でもサッカーでも、五分で競っているときはあまり動かないけど、動き始めるとあっという間ですからね」

「確かに選挙でも野球でもサッカーでも、五分で競っているときはあまり動かないけど、動き始めるとあっという間ですからね」

![]() 「どうすべきかと言われてもアイデアはありませんね。愚直に答えるなら、良い審査を提供することしか思い浮かびません。

「どうすべきかと言われてもアイデアはありませんね。愚直に答えるなら、良い審査を提供することしか思い浮かびません。

もし『経営に寄与する審査』とか言い出すなら、その前に十分検討し、審査方法とか提供するものを明確にしておくべきです。

もちろんIAFやJABの見解に抵触しないように、ISO17021だけでなく弁護士法とか税理士法などにも要注意ですね」

![]() 「弁護士法とか税理士法って、どう関係するのですか?」

「弁護士法とか税理士法って、どう関係するのですか?」

![]() 「法律の相談とかだね。言い方を変えると通常の審査でも『これは違法だ』と言い切れるのは、よほどのことでないとない。行政に相談しなさいというのが正しい対応だろう」

「法律の相談とかだね。言い方を変えると通常の審査でも『これは違法だ』と言い切れるのは、よほどのことでないとない。行政に相談しなさいというのが正しい対応だろう」

![]() 「それじゃその場で結論を出せませんよ」

「それじゃその場で結論を出せませんよ」

![]() 「厳密に言えば『適法であることを確認した記録がなかった』と記述すれば良いんじゃないか。それなら向こうは記録がないのは認めるしかないし、その場で書けて不適合にできる」

「厳密に言えば『適法であることを確認した記録がなかった』と記述すれば良いんじゃないか。それなら向こうは記録がないのは認めるしかないし、その場で書けて不適合にできる」

![]() 「なるほど、確かに適法/違反の判断をさけるならそれがベターですね」

「なるほど、確かに適法/違反の判断をさけるならそれがベターですね」

![]() 「細かいことはともかく、返上雪崩を防ぐ方法を考えておかねばならない。

「細かいことはともかく、返上雪崩を防ぐ方法を考えておかねばならない。

次回の部長会議でそれについて討議したい。考えていてほしい」

![]() 「分かりました。生き残りのために頭を絞ります」

「分かりました。生き残りのために頭を絞ります」

![]() 「あの、すべてのビジネスは始まりがあり終わりもあると思います。認証ビジネスの寿命が尽きたとは考えられませんか?

「あの、すべてのビジネスは始まりがあり終わりもあると思います。認証ビジネスの寿命が尽きたとは考えられませんか?

|

|

| 2000年頃は家庭にこん なのが置いてあった |

|

石油化学なんて30年、オーディオだって30年。パソコンだってwindows95から28年。一般人はスマホで十分、今 家庭でデスクトップパソコンは珍しいでしょう。企業30年説ってのもあります。

認証ビジネスが30年続いたなら御の字かもしれません」

![]() 「確かにQMSから始まった認証ビジネスも、いまや認証規格は十指に余るほど乱立したけど、仕組みは変わらずメリットも曖昧なままだ。そして危惧しているのは規格の数が増えても、認証件数の総和は変わらないことだ。情報セキュリティが出ると、それを認証する代わりにQMSを止めたりしてね、

「確かにQMSから始まった認証ビジネスも、いまや認証規格は十指に余るほど乱立したけど、仕組みは変わらずメリットも曖昧なままだ。そして危惧しているのは規格の数が増えても、認証件数の総和は変わらないことだ。情報セキュリティが出ると、それを認証する代わりにQMSを止めたりしてね、

特に私が残念なのは欧州の含有物質規制が、仕組みだけの認証の価値を吹き飛ばしてしまったことですね」

![]() 「認証機関の一部では化学物質管理マネジメントシステムなんて自作して、認証しようとしたところがありましたね。すぐに止めたようですが」

「認証機関の一部では化学物質管理マネジメントシステムなんて自作して、認証しようとしたところがありましたね。すぐに止めたようですが」

![]() 「何事も実効だよ。あの認証を受ければEUから免除があるとか、問題が起きたら保険のようにバックアップしてくれるとか……なにもないなら意味がない。アウトプットマターズだ」

「何事も実効だよ。あの認証を受ければEUから免除があるとか、問題が起きたら保険のようにバックアップしてくれるとか……なにもないなら意味がない。アウトプットマターズだ」

![]() 「そういやISO9001の2008年改定のときアウトプットマターズなんて言葉が流行したね」

「そういやISO9001の2008年改定のときアウトプットマターズなんて言葉が流行したね」

![]() 「なんです、そのアウトプットマターズって?」

「なんです、そのアウトプットマターズって?」

![]() 「結果がすべてってさ。

「結果がすべてってさ。

手段であるISO基準に適合しても、アウトプットが保証されないのでは規格の意図に反するから、望ましい結果が得られるようなISO規格に書き換えるべきだという発想だったと思う。

発想はISO/IAFの共同コミュニケと矛盾すると思う。あれも2008年に公表している。

まあ考えることが錯綜したんだろうね。あるいは二つの考えがあったのか?」

![]() 「ISO9001を認証しても良くなったのは文書管理だけ、ISO14001を認証しても良くなったのは環境意識だけ、世紀末そんなこと言われたな。

「ISO9001を認証しても良くなったのは文書管理だけ、ISO14001を認証しても良くなったのは環境意識だけ、世紀末そんなこと言われたな。

要するにISO認証が始まったときから実効性は疑われていたわけだ」

![]() 「審査に携わっているものとしては悲しいですね。実際には日々それを実感していますよ」

「審査に携わっているものとしては悲しいですね。実際には日々それを実感していますよ」

![]() 「ならばどうする?」

「ならばどうする?」

![]() 「こういう事業というか業界にわたる問題は、一審査員の手に負えません。

「こういう事業というか業界にわたる問題は、一審査員の手に負えません。

そもそも認証ビジネスというものが原理的に成り立たないのか、制度設計がまずかったのか、あるいは運用が稚拙だったのか、そういうことを解明してほしいですね。

保険会社は何百年も歴史があり保険ビジネスは破綻しない。ということは、保険の仕組みは双方にメリットがあるから持続できるわけです。

格付け会社も100年以上歴史がある。だけど大恐慌とかリーマンショックでは多くの批判を浴び信頼を失った。まだ仕組みが未完成なのかもしれない。

ISO認証制度も30年の歴史があるが、まだ格付会社のように選定の際に参考にされるほど信頼を勝ち得ていない」

![]() 「そういう意味では、認証ビジネスはまだ価値を立証していないように思う。品質保証という仕組みは価値を立証したし

「そういう意味では、認証ビジネスはまだ価値を立証していないように思う。品質保証という仕組みは価値を立証したし

私が思うに、そもそもISO14001のオリジナルからミスがあったというべきかな? あるいは責任逃れをしていたというべきか? 根が深い問題だ」

![]() 「じゃあ、その根が深い問題を聞かせてもらおうか?

「じゃあ、その根が深い問題を聞かせてもらおうか?

どうせ今日はもう終わりだ」

![]() 「ご存じと思いますが、ISO14001では初版からしっかりと逃げを打っている。それは現行の2015年版でも同じで序文で『この規格の適用は、組織の状況によって、各組織で異なりえる。二つの組織が、同様の活動を行っていながら、それぞれの順守義務、環境方針におけるコミットメント、環境技術及び環境パフォーマンスの到達点が異なる場合であっても、共にこの要求事項に適合することがあり得る』とあります。

「ご存じと思いますが、ISO14001では初版からしっかりと逃げを打っている。それは現行の2015年版でも同じで序文で『この規格の適用は、組織の状況によって、各組織で異なりえる。二つの組織が、同様の活動を行っていながら、それぞれの順守義務、環境方針におけるコミットメント、環境技術及び環境パフォーマンスの到達点が異なる場合であっても、共にこの要求事項に適合することがあり得る』とあります。

意味するところはISO認証とその組織のパフォーマンスは無関係ということだ。

早い話がISO14001を認証していて改善が進まなくても違反が起きても、ISO規格適合だと言えるということです」

![]() 「そこまで言うか?」

「そこまで言うか?」

■ 不祥事が見つかった企業は皆、審査で虚偽の説明をしたと断罪される。

それって真実なの? 私は常に疑問に思う。

私は20年審査を受ける立場だったが嘘をついたことはなく、私の同業者も嘘はつかないと言っている。

そもそも審査で虚偽の説明されたら、気づけよ! 審査員は商売なんだろう

事故や違反をした企業を弁護するつもりはないが、本当に虚偽の説明をしたのか、証拠を出してほしい。違反したのと虚偽の説明は違うぞ!

大金を払って認証を受けても、メリットもなくブランドにもならず、成果が出ると保証されず、成果が出なくても何の補填もなく、問題が起きれば常に認証を受けた組織が悪く言われる。認証する意味ないじゃないか。

Mでなければ認証なんてしないだろう。

![]() 「規格を序文から付属書まで読んでも、規格適合なら改善や遵法が向上するとも保証するとも言ってませんね。

「規格を序文から付属書まで読んでも、規格適合なら改善や遵法が向上するとも保証するとも言ってませんね。

品質保証とは売り手と買い手の関係です。ISO9001による審査は客の代理人ですかわ少しニュアンスが違うけど、疑似的にはそう言える。

それと大きなことですがISO14001は環境です。環境が良くなってもそれを評価できないんじゃないですかね。

10%のリスクを5%にすれば効果大と思うかもしれないけど、0.1%のリスクを0.01%にしたところでいかほど評価されるのか?

例えば省エネを限界までしたところで、電力は著しい環境側面であることは変わらない。

そもそもリスク発生も被害も評価できない……現時点では。本当は効果があるかもしれないが評価できないなら、ないのと同じだ」

![]() 「じゃISO14001は無意味ということですよ」

「じゃISO14001は無意味ということですよ」

![]() 「そうでもない。環境管理の仕組みの一例を示しているのは間違いない。なにもないよりはベターだろう」

「そうでもない。環境管理の仕組みの一例を示しているのは間違いない。なにもないよりはベターだろう」

![]() 「確率の問題か……効果は当てにならないが費用は確実だ

「確率の問題か……効果は当てにならないが費用は確実だ

形而上の話は置いといてだ、現実は、スラッシュ電機でもH電気でも、ISO認証の成果はないと断定した。H電気が認証を継続するかどうかはまだ未定だが。

我々は認証ビジネスをしている。故に認証を受ける企業を増やしていかねばならない。まあ現実は減っていくのを少しでも遅らせるということだ。

そのために我々は何をするかだ」

![]() 「私が以前から申し上げていることですが、クレームや不満を吸い上げて対応することが最低限だと思います。

「私が以前から申し上げていることですが、クレームや不満を吸い上げて対応することが最低限だと思います。

多くの企業では問題を起こした審査員を記録していて、次回以降承諾願が来ると拒否します。当然ですね。フィードバックというか是正処置が機能しているわけです。

しかし審査部の計画担当の仕事を拝見していると、同一人物が複数回拒否されてもなんら手を打っていない。極論すれば苦情の多い審査員は解雇とか契約解除するのが当然です。それが吉野部長のおっしゃった、良い審査を提供することです。

実を言ってスラッシュ電機のたった一度の審査を担当したのは私ですが、審査後に向こうの磯原という課長だったと思いますが、苦情というか教育を受けたことがあります。審査員が実物を見ずに説明を受けただけでOKしたとか、質問をはぐらかされて脇道にそれてしまったとか、

私個人はそういうことをメモして新人、後輩の教育に使っています。会社としてそういう事例を体系的に集めて、採用時教育とか審査員を集めた定期講演会で伝えることもあると思います」

注:30年も前の話だ。タイでISO9002認証を手伝った時のこと。

審査員を案内して工場屋外を歩いていた時、通訳が立ち止まり大きな木を指さして「花が咲いている、あの花は○○を象徴していて人々に好まれている……」とかなんとか数分間説明していた。

一緒に歩いていた私は前方に品質問題で検品している人たちがいたからと気づいた。連中も審査員が来たのを見てアッという間に広げていたものを建物の中に片付けた。

通訳はそれを確認してから木の下まで行って落ちていた花をいくつか拾って審査員に渡した。

審査員はにっこりと「これで幸運になります」と語った。

まさに案内人の鑑である。

もちろん審査員はこのようなとき、分かっていても相手に合わせねばならない。

![]() 「なるほど、それはすぐに取り入れられるな」

「なるほど、それはすぐに取り入れられるな」

![]() 「日々の審査における改善は加藤さんのおっしゃることをしましょう。

「日々の審査における改善は加藤さんのおっしゃることをしましょう。

それから認証の成果がないと言われているのだから、それを否定する成果を示すことをしましょう。

例えば、認証している企業としていない企業の、省エネ活動、廃棄物削減、環境事故率、環境法違反率、労災、そういった指標で差があることを示すことです」

![]() 「認証しているほうが、そういう指標で上位になると思えるの?」

「認証しているほうが、そういう指標で上位になると思えるの?」

![]() 「分かりませんね。スラッシュ電機から成果がないと言われたとき、彼らはそういう指標をずいぶん集めて比較検討したようです。あのとき私は一部しか見せてもらっていません。

「分かりませんね。スラッシュ電機から成果がないと言われたとき、彼らはそういう指標をずいぶん集めて比較検討したようです。あのとき私は一部しか見せてもらっていません。

ということは実際問題、違いはないようです」

![]() 「それじゃ藪蛇だ」

「それじゃ藪蛇だ」

![]() 「ただスラッシュ電機から効果がないと言われたときは、ウチの能力を否定されたのではなく、現状の審査の方法や審査報告書が経営層の期待するものではないと言われた。

「ただスラッシュ電機から効果がないと言われたときは、ウチの能力を否定されたのではなく、現状の審査の方法や審査報告書が経営層の期待するものではないと言われた。

ということは認証制度に問題があるということだ。制度的な問題は我々が対応できないが、彼らの期待するものを提供しなければ、認証ビジネスは存続できない。

ならば現行の第三者認証からの脱皮を図るべきなのか?

システムの審査基準にISO14001を採用するにしても、ISO17021やISO19001に拘束されない当社独自の認証制度も考えられる。法律なら弁護士を審査団に含めるとか、省エネの専門家を集めるなど、必ず効果を出すという仕組みも不可能じゃない。

適合性審査に拘らず、改善指導や遵法点検を目的にしても良いのだ」

![]() 「それは……ISO認証制度とはまったくの別物だな」

「それは……ISO認証制度とはまったくの別物だな」

![]() 「この10年でISO14001登録数は6,800件、35%も減った。

「この10年でISO14001登録数は6,800件、35%も減った。

審査員登録機関もCEARはなくなりJRCAに一本化された。EMS審査員研修機関は2012年10社あったが2023年は3社しかない。EMS認証機関も2012年45社あったのが2023年は34社。

対策しなければこの流れは止まらず、座して死を待つのみ。

実効がないなら実効を出す、遵法点検は対象外と言わず遵法点検をする、それなら存在意義は明白です」

![]() 「それが神の見えざる手なんだろうかねえ〜」

「それが神の見えざる手なんだろうかねえ〜」

![]() 本日の平家物語

本日の平家物語

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす

この世で長く覇権を持った国家も、権力を維持した人間も存在しない。

製品もそうだ。1970年頃、若者の必須アイテムだったカメラもオーディオ機器も1980年にはその地位を手放した。オーディオメーカーの半分は消滅し、残ったものも業種は変わっている。

製品もそうだ。1970年頃、若者の必須アイテムだったカメラもオーディオ機器も1980年にはその地位を手放した。オーディオメーカーの半分は消滅し、残ったものも業種は変わっている。

1970年代末に始まったパソコン時代は、覇者もわき役もどんどん入れ替わった。1960年代末にN■Cに就職した同級生はクラスの皆から同情されたが、10年後は羨ましがられた。だがその10年後は再び同情された。

1980年代末携帯電話が登場したが、20年でスマホに代わり、スマホメーカーもドンドン代わった。某国の銀河はいっときは覇者であったが、今は中国メーカーに追い詰められている。

ダーウィンの言葉「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。 唯一生き残るのは、変化できる者である」は、生き物ばかりでなく、企業でも国家でも製品でもビジネスでも真理のようだ。

ではISO第三者認証制度はどうなのか?

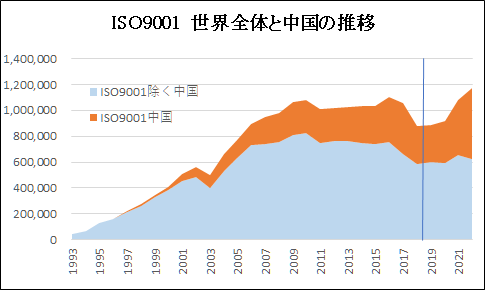

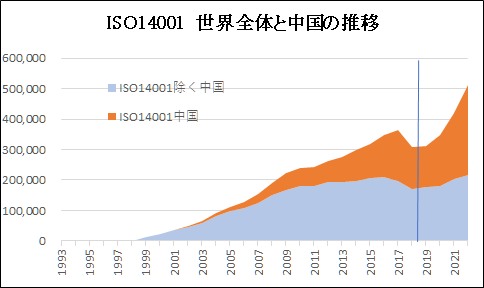

既にISO第三者認証は世界的に頭打ちである。伸びていると語る人は国別で調べてほしい。確かに登録数は増えてはいるが、増分のほとんどは中国である。

この結果、中国が世界全体の認証件数に占める割合は毎年大幅に増えていて、既に2022年でQMSは47%、EMSではなんと57%と全認証件数の2/3を占めている。2024年現在ではQMSも50%を超えたのは間違いない。

中国のために、ISO認証制度はあるようだ。

注1:上図はISOサーベイを基におばQが作成した。

2018年からデータの取り方を変えたそうで、不連続になっている。

注2:上図はISOサーベー2023を基にしているので現時点では最新だ。2023年のデータは2024年秋に公表される。

ISOが大好きとか、心中しようという人なら好きにしたらいい。しかしビジネスとして考えているなら、事業継続あるいは撤退を考えたほうがいい。

前述したようにどんなビジネスでも一世代30年も続けば御の字である。30年経てばほとんどの、モノもサービスも仕組みも陳腐化し、コモディティ化してコスト競争の場に立たざるを得ない。

高い利益率を確保したいなら、ブルーオーシャン戦略を取るのがセオリーだ。

元々ISO第三者認証制度にチャレンジしたのは、船級検査とかプラント検査の会社がほとんどだった。

認証機関が再び新しいビジネスにチャレンジするのに臆することはない。

大丈夫、道は拓ける。

20世紀の平家物語はまだ終わっていない。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 | ||

注2 |

ネットを漁ったが、うまい図表が見当たらなかった。 農水省の下記のページの(図2)を見ると1993年に大量の輸入があり、それ以降増えていることが見える。 又(図3)の1993年が消費量が凹んでいるのが分かる。この年はコメの代わりに別のものを食べたのだ。 ・その1:お米の自給率 | |

注3 |

1枚の割られた窓ガラスをそのままにしていると、さらに割られる窓ガラスが増え、いずれ街全体が荒廃してしまうという理論。 だから建物の破壊が行われたらすぐに直せということにも、小さな犯罪を見つけたらしっかりと取り締まれという意味にも使われる。 最近は懐疑的な批判が多い。 | |

注4 | ||

注5 |

ネットで「オフィス+賃料」で検索すると相場はすぐにわかる。実際には大家と店子の関係とか、長期/短期とかで大きく幅がある。 | |

注6 |

第二次世界大戦の爆弾不発率の改善で手法の価値は立証されたと考える。 | |

注7 |

1980年代に品質保証協定を取られたり取ったりして、監査をし検査をしてきた身としては、その効果は実感する。 |

うそ800の目次に戻る

ISO 3G目次に戻る

|