*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

ISO 3Gとは

2023年10月下旬

2023年10月下旬

ここはH電気CSR部のオフィスである。40名ほどいるCSR部の一番端に、机4つを並べた島がある。

普通、事務机の島は部門ごとに作られ、その島で一番偉い肩書が付く人が窓を背に座り、残りがその前に机を並べるのだが、ISO事務局は長となる人がいない。便宜上、一番年長である天野をリーダーと呼んでいる。

机は4つあるが所属員は3名で、天野の右側に倉田、向い側に清野が座って、天野の斜め向かいは空席だ。

清野は自席で考えている。いや、今に限ったことでなく、このところ悩んでいるのか、紙の資料を読んだりモニターを見つめていることが多い。

|

||||

|

以下、清野目線です。

私は入社時に希望して環境部門配属になり、その後、職制改正でCSR部となったが実務は変わっていない。入社直後は環境報告書の編集(の手伝い)をしていたが、環境経営ではISO14001が重要という思いがあり、ISO事務局の欠員が出たときは自分から担当したいと申し出た。

あのとき先輩が、ISO事務局は要らない人が行くところだとか、環境の流行は終わったよと引き留めたのを振り切って応募した。応募したのは私だけだったと後で知った。

当時既にISO14001の認証件数は減り始めていたが、それさえ知らなかったのだ。

ISO事務局のお仕事はあまり考えることはなかった。基本的に仕組みはできているので、毎年審査員から言われたことを会社の規定に盛り込むことが主たる仕事であった。

客観的に見れば大して重要とは思えないが、私はISOこそが環境経営の根本だと信じて仕事をしてきた。

もっとも今振り返ると価値ある仕事と思っていたことは、単にISO規格に適合させること……いやそうではなく、審査員の求めに応えるだけであったと気づく。

しかし私の数年先輩になる倉田さんが、ISO審査で審査員が語ることを金科玉条と受け取って、すぐさま対応する姿を見ていて、審査員が考えること・求めることが仕事なのだろうと受け止めていた。

もし自分が最近会ったスラッシュ電機の磯原課長の下で仕事をしていれば、真の環境経営というものを理解していただろう。

ともかくISO事務局に来てからは、まずISO規格を理解しよう、環境経営を社内に広めようと思った。そして大学院に入って環境経営を学ぼうとした。

どうしても大学院に行きたいと、当時の上司に相談して勤務形態を特別に取り決めてもらった。

大学院の先生は倉田さんに輪をかけて、環境は最重要という認識で、そして環境経営は世界を救うという考えばかりだった。

これも当時は心酔してしまったが、今はおかしいと思う。

だって企業で一番重要なのは環境だって素面で言える?

なら品質は2番目なの、人権は3番目なの? 損益は何番目なのかしら?

それって絶対おかしいでしょう。企業は社会の一員として法規制、慣習など、いろいろなことを尊重して行動しなければならない。そのとき環境はワンノブゼムでしかないわ。

|

|||

大学から上がって来た人たちは、マスターを取って企業に入り環境広報を担当したいとか、公務員になって自治体の環境部門で働きたいと言っていた。

そんな人たちに囲まれて私は環境がますます重要に思えてきた。10年も経てば会社も世の中も環境を中心に回っていると思っていた。

修士論文ではISO認証による効果をまとめたいと思った。ところがこれが難題だった。というのは何事も先行研究をするが、過去にそういったことを調べた人は皆無だった。

いや、ゼロではなかった。ISO認証してPPCが減ったという論文を見つけた。書いた人はどこかの大学院の博士課程の人だった。

注:ISO認証の成果としてPPC節約を効果とした論文は存在する。著者の名前は知っているがここには書かない。興味あればCINIIを検索してください。

いくらISOに心酔していたと言え、これには呆れた。ISO認証に何百万もかけて、その成果が年間数十万の紙代節約ならISO規格が泣くだろう。

ISO14001の意図が「遵法と汚染の予防」なら、違反件数とか環境事故を指標にしなければならない。

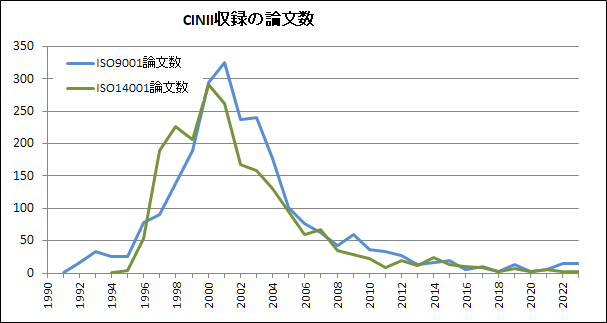

いずれにしてもISO認証に関する論文はISO14001が制定された1996年から急速に立ち上がったが2000年頃にピークとなり、それからは減る一方だ。ISO14001の認証件数は2009年がピークだったが、その頃には論文は地を這うように減っており、それから10数年たった今、CINIIに収録される環境管理に関する論文は年に数件というありさまだ。

その中にISO認証の成果とかメリットという切り口で調べた論文など皆無である。

ネットにはISO認証すればこんなに良くなるとか、商売に役立つなんて宣伝とか講演で語る人はたくさんいるが、その証拠・裏付けを見たことがない。すべてが、思いつき、思い込み、ポジショントーク

2024年の今でも、ネットには、ISO認証していると商取引に有利、審査員の需要が伸びている、審査員の賃金は上昇している、審査員研修を受けよう、なんて記事や広告がたくさん見かける。

間違っても認証件数は先細りとか、審査員は大きく減少しているなんてコンテンツを見たことがない。

そりゃ認証機関やISOコンサルがネガティブなことを書くはずがない。

フレックスタイムとかやりくりしてなんとか修士課程は2年で修了した。

修士課程の多くが博士課程に行くものだから、ついつい私も博士課程に進んだ。

博士課程では自分のISO事務局の仕事を体系化して、その効果を評価することを考えれば良いかなと方向は決めていた。しかし博士論文は高いレベルが要求される。そしてなによりも勉学の時間が必要だ。

今、博士課程2年目になりいささか焦っていた。ISO認証の効果とか有意差とかを、予定していたように簡単に評価する方法が思いつかない。

論文以前に、ISO認証とは何ぞや、ISO認証の効果はあるのか/ないのか、そもそも認証の価値は何だろうと疑問は根本的なことに遡っていくばかりだ。

そんなときスラッシュ電機のCSR報告書説明会の案内を見て聴講した。ものすごくショックを受けた。

ISO規格とは企業(組織)が「遵法と汚染の予防」を実現するためのツールである。間違っても認証が目的じゃない。

そして真っ先の疑問は、ISO規格要求が規格の意図実現に必要十分とも思えない。

いやISO規格もISO認証がなくても、「遵法と汚染の予防」を実現する方法はあるのではないか?

- 私は何のために仕事をしていたのか?

- 私の仕事は会社に貢献していたのか?

- わたしはおままごとをしていたのか!

そう思うと汗が流れる思いだ。

説明会で話を聞くと、スラッシュ電機ではISO対応を、とても真面目というか真剣に考えている。

清田のいるISO事務局では、規格の文章を一字一句読んで理解しようなんてことはなかった。

もちろんそれには訳がある。一生懸命規格を読んで考えてそれを具体化しようとしたところで、やってきた審査員がそれと違うことを言えば、自分たちの考えなど霧散してしまう。

真面目に考えるより審査員の言う通り行動したほうが楽だ。しかも去年の審査員と今年の審査員の語ることが違うなんて珍しくない。

それも仕方ないと思っていた。なぜなら審査員は神様だから。敬い遠ざけるのが最高の対応なのだ。

スラッシュ電機の説明会を聞いて、考えが自分たちと全く違うことに興味を持ち、インタビューさせてほしいとダメ元でお願いしてみた。

意外にも説明会で解説した田村さんという方と磯原課長が会ってくれた。自分のことを大学院生と称したからだろうけど。真面目にH電気社員として要請したらダメだったかもしれない。

話してみると、すぐ大きな違いがあることに気づいた。

磯原課長は、封建時代の民百姓のように審査員にひたすら頭を下げる私たちとは違った。考えて決断し行動する人たちなのだ。彼らは真剣にISO規格を読み、しかもJIS訳は誤訳があるからと英語原文で確認している。

審査員がおかしなことを言えば、それはおかしいとはっきり言い、自分たちが納得できないことは受け入れない。そんなことが審査を受ける側ができるとは、思いもしなかった。大ショックだった。

それもH電気が審査を受けていると同じ認証機関の品質環境センターなのだ。私たちも勉強すれば審査員と対応に話ができるのだろうか?

しかもだ……驚いたことに審査員がISO審査で不適合を見逃すと、認証機関に乗り込んでなぜ見逃したのか、不適合を出さなかったことを責めるというか、しっかり点検するよう認証機関に是正を要求するというのだ。

発想が私たちと真逆だ。彼らは不適合をなくて良かったと思わないのだろうか?

清野も審査員が気付かず不適合を出さなかった経験がある。清野はそれをハッピーと思っていた。

実を言ってその話が本当かと、H電気から認証機関に出向している人に聞いてみたところ、その話は嘘でなく、それどころか不適合を見逃した認証機関だけでなく、スラッシュ電機が審査依頼している他の認証機関も集めて「不適合を見逃すな」と指示したという。認証業界では知られている話らしい。

|

|

|

|

|

| 磯原課長 |

彼の話を何度も反芻した。彼の話を建前とか理想論とは絶対に思えなかった。まず彼は口だけ男ではないのは間違いない。そして語ることは間違っていない。実際に審査員と議論して相手を論破している。

磯原課長を強弁で押さえつけるなど、絶対に無理だろう。審査員が言うことを聞かねば、認証機関の取締役を呼び出し抗議するという。ISO規格解釈で磯原課長を論破した人はいないらしい。

ISO規格の実現とは、清野が考えていたようなものではなかったのだ。それは形ではなく認証が目的でもなく、昔からの価値観そのものに思える。つまり誠実と正直と有言実行なのだろう。

そして清野は、ISOについて論文を書くには不勉強だ、もっとISO認証の実態を調べろと言われた。

例えば日本の認証件数が減っているとは知っていた。しかし私は全世界では増えているのだから、日本もこれから増えていくだろう。日本の登録件数が、過去10年くらい減少しているのは一時的な事情か揺らぎだと思っていた。

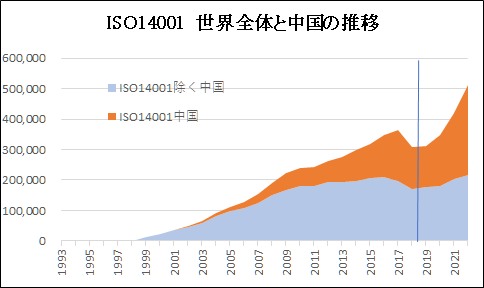

しかしそうではなかった。世界では増加しているという人もいるけど、実態は中国の認証が急激に伸びているだけであって、中国を除いた国々では現状維持か若干の減少なのだ。認証が増えているという人はポジショントークのようだ。

またQMS、EMS以外のISOMS規格の認証は日本より欧州では伸びているが、それは法制度の違いによるようだ。要するに法規制などが整備されているなら、わざわざISO認証を必要としないということだ。いや屋上屋を架す無駄と言おう。

少なくても省エネ法がある日本では、ISO50001は要らないようだ

またどの会社でも環境側面の決定方法を点数法でやれとか、有益な側面を把握せよと言われているのは間違いないらしい。しかし審査員にそう言われても、審査員の言う通り実行している企業もあるけれど、断固反論している企業もあるということを、清野は初めて知った。

そして今、日本の審査では正しいとされている「有益な環境側面」という考えは、ISOTC委員というISOの国際会議の審議に参加する人から見ると、バカバカしい間違った考えだという。

そう言われてウチの海外工場に問い合わせた。海外拠点の大きなところはISO認証しているから、それらのISO担当部署に「有益な環境側面」に関してどのように対応しているかと質問メールを出したのだ。

すると欧州や東南アジアから来た返信では「そんなこと聞いたことがない」とあったのだ。清野は自分の耳を疑った。

一体全体、有益な環境側面とは何だったのだ?

もし有益な環境側面という考えがないなら、過去にH電気の工場や支社で「お宅では環境側面に有益/有害の区別をしてないから不適合」と出されたのは不適合でなく、審査員が不適合ではなかったのか?

どうしようもない憤りが収まらない。

いろいろ考えたが納得できなかった。

天野リーダーにそんなことを話した。

「有益な環境側面が現れたのは……2001年か2002年だった。審査で突然言い出されて困ったよ。要求事項とはISO規格でshallがあるもの、法規制や客先から要求されたこと、自分たちがやると決めたことだそうだ。それらに有益な環境側面なるものはないから関係ないと、そのとき拒否したのです。

|

|

|

| 天野です |

すると当時は環境部に属していたのだけどね、その時の部長が審査員は一生懸命会社を良くしてやろうとしているのだから、採用しようじゃないかと言い出した。そして部長が不適合と認めたからと不適合にされた。

我々担当者は呆れたよ。バカな部長はバカ殿と同じだ。

それからは惰性だ。私としても一旦そう決めたなら仕方がないという思いもあった。考えてみれば、おかしいよね。ISO審査で一事不再理とか一事不再議

なにせ去年審査で見てケチを付けなかった文書や設備に、今年同じ審査員がしゃあしゃあと不適合を出すのだからね」

天野さんも大変だったんだなあ〜と同情する。

でも私はそれを脱却したい。ISO審査ではあまりにもおかしなことがまかり通っている。

磯原課長との話で、うろこの取れた目で自分の会社を眺めると、今まで見ていた風景と真逆に見える。

私たちは真面目に仕事をしていたとは思えない。審査で不適合が出なければ良いと思っていた。あるべき姿を考えたこともなく、審査員に言われたことをしていただけだった。

しかもその行動基準はひたすら不適合を出さないことで、自分の働く会社が「遵法と汚染の予防」を実現するという観点じゃあないんだ。

これは問題だ、私は意味ある仕事をしていない、まさに月給泥棒じゃないか。

だから今、なぜ博士課程に進んでしまったのだろうと後悔している。

周りが皆ドクターになりたいと思っていて常日頃そういう話を聞かされていると、ついつい自分もその気になってしまったのが本当のところだ。

それに働きながらドクターになるための研究や論文ができるとは思えない。

博士課程に進むことを決めたときの自分を殴りたい。

結論として博士課程を退学しよう。まあ来年の3月までに手続きすればよい。

でも何事も無駄なものはない。論文を書こうとしていなければスラッシュ電機の説明会に行くこともなく、ISO認証の実態を知ることもなかったはずだ。大学院に行って学んだことは、ドクターになるためばかりでなく、生きていく上で、仕事や暮らしで役に立つと思えば良い。

過去半年、当社のISO認証の実態を調べたことは、論文まではいかずとも、社内の技報に投稿することもできる。

どんな体験も無駄ではない、そう思いたい。

清野がいろいろ考えそんな結論を見出した頃、若宮次長から天野さんと清野が呼ばれた。

![]() 「オイオイ、品質環境センターからうんともすんとも言ってこないのか?」

「オイオイ、品質環境センターからうんともすんとも言ってこないのか?」

「さようでございます。様子を見ておりましたが、この様子ではこちらが諦めるのを待つつもりかもしれません。

明日にでも督促してみましょう」

![]() 「そうしてください……いや、ちょっと待てよ。

「そうしてください……いや、ちょっと待てよ。

こちらとしては相手に合わせることもない。我々としての結論を出しておけば良いだろう。言ってこないなら認証が期限切れになるだけだ。

スラッシュ電機が認証を返上したいきさつは調べているのだろう。どんな流れだったの?」

![]() 「私が説明いたします。

「私が説明いたします。

まずスラッシュ電機では過去にいろいろ問題がありましたが、それに対応してほしいという要請をして、品質環境センターは要求されたことすべてを受け入れて審査を行いますという回答をしました。

それで審査は開始されましたが、審査中に審査員が暴力をふるった事件が起きて審査が中止されました。そして審査を再開することなく審査契約期限が過ぎたということです」

![]() 「はあ〜、暴力事件ねえ。どんなことだったの?」

「はあ〜、暴力事件ねえ。どんなことだったの?」

![]() 「5年前のことです。当時、ISO認証機関界隈ではけっこう噂になりました。審査員が女子高生アルバイトに質問したところ、要領を得なかったのでカッとなったとのこと。加害者の審査員は起訴猶予となったそうです。もちろん示談で済んだのでしょう。

「5年前のことです。当時、ISO認証機関界隈ではけっこう噂になりました。審査員が女子高生アルバイトに質問したところ、要領を得なかったのでカッとなったとのこと。加害者の審査員は起訴猶予となったそうです。もちろん示談で済んだのでしょう。

その結果、スラッシュ電機はISO認証が数か月切れましたが気にしなかったようです。翌年、1年かけて外資系、ノンジャブなどいくつか認証機関を面談して大日本認証を選び、再びISO14001の認証を受けました。しかしその1年後、認証を受ける必要はないと判断して認証を返上し今に至ります」

![]() 「イヤハヤ、スラッシュ電機もいろいろ苦労しているんだねえ〜

「イヤハヤ、スラッシュ電機もいろいろ苦労しているんだねえ〜

おっと、ともかく認証を止めてもデメリットはないと考えたわけだね?」

「左様です。スラッシュ電機はISO14001認証返上後、困ったことはなかったと聞きます。それに認証していることを、名刺、看板、カタログなどに表示していなかったようです。

国交省の入札時の加点については、認証していなくても十分だと判断したのでしょうね。あの会社を経営事項審査などおこがましいでしょう。

当社もISO認証を返上しても困ることはないと判断しても間違いないでしょう」

![]() 「天野さん、先日、社内各部に認証返上を計画しているが、支障あるかどうかというメールを出してくれたよね。あの回答は来ているのかい?」

「天野さん、先日、社内各部に認証返上を計画しているが、支障あるかどうかというメールを出してくれたよね。あの回答は来ているのかい?」

「まだ未回答がいくつかありますので、全部来てからと考えておりました。

回答が来た部門はすべて認証は不要とのことです」

![]() 「それはすごい。よほど嫌われていたんだなあ〜。

「それはすごい。よほど嫌われていたんだなあ〜。

ええと、以前打ち合わせをしたとき、ISO26000対応の仕組みにしようって話があったね」

「はい」

![]() 「いずれISO事務局は発展的解消だ。今のメンバーでISO26000対応には何をどうするのか、社内展開を考えてほしい。ISO26000事務局に看板をかけ替えるのもありかもしれない。人、必要とする技量などを調べてください。

「いずれISO事務局は発展的解消だ。今のメンバーでISO26000対応には何をどうするのか、社内展開を考えてほしい。ISO26000事務局に看板をかけ替えるのもありかもしれない。人、必要とする技量などを調べてください。

認証返上になることは間違いないようだが、単に認証返上でオシマイではもったいない。

返上はプラスというイメージを発信したい。

今からでは来年のサスティナビリティ報告書だろうけど、そこにそれらしきことが書けるよう考えてください

なにかありますか?」

「認証返上がほぼ決まりとなりますと、なすべきこととして、ISO14001返上の手続き、社内・社外への通知、掲示物、看板、名刺、カタログなどの点検と対策、残品の処理などが予想されます。

その処分も調査しておきます。

廃棄するものもあるでしょうから、漏れたり費用処理が後回しにならないよう取り計らいます。

それから社内・社外に対しても、なぜISO認証を返上したのかの広報ですね」

![]() 「実施する前にまずは要実施事項の一覧と予想される費用の見積もりを頼むよ」

「実施する前にまずは要実施事項の一覧と予想される費用の見積もりを頼むよ」

「承知しました。

私は1992年に工場がISO9001認証するときに関わってから、工場のISO14001そして本社・支社のISO14001の認証にも関わってきました。

今度は認証返上で幕引きすると思うと感慨深いですな。私の会社人生もこれで終わりでしょう」

![]() 「ISO26000があるよ。26000は膨大だから全項目を片付けたら、天野さんは後期高齢者になってしまうだろう。仕事がなくなる心配はない」

「ISO26000があるよ。26000は膨大だから全項目を片付けたら、天野さんは後期高齢者になってしまうだろう。仕事がなくなる心配はない」

「それもまた心配です」

![]() 本日の妄想

本日の妄想

| ||

| 歌舞伎には幕引きとい う専門職がいるそうだ |

||

ISO認証の幕開けから幕引きまで携わった人がいるだろうか?

まだ終演(終焉?)ではないぞと言いますか?

確かにその通りですが……

ともあれ2030年頃に幕引きなら、ISO9001認証開始が1992年頃ですから、ISO認証の期間は38年間になる。2030年に65歳なら、1992年では27歳だったはず。

27歳でISO認証に関わった人はいかほどいるだろうか?

ISO認証なんて第一線のバリバリでなく、第一線で戦えなくなった人とか、チョンボして後備役に配備された……つまり私のような人が対応するお仕事だから、若くても当時の私のように40過ぎだろう。

おっと、そんな人がいるかどうか心配することもないか。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

ポジショントークとは、自分の所属する組織や部署に有利な情報しか話さないこと。自分にとって有利になることばかり恣意的に選んで話し、自分に都合が悪いことは話さず黙っているようなこと | |

注2 |

ISO50001が日本で受けなかったのはいろいろ事情があると思う。

| |

注3 |

一事不再理とは、刑事事件の裁判で判決が確定したものを、再度審理することはできないとする考え。 再審とは一事不再理とは前提が違い、有罪が確定した後に、無罪の証拠が発見されたときに裁判をやり直すこと。 一事不再議とは、一度議決した案件は、同じ会期中には再度審議・議決をしない原則 |

うそ800の目次に戻る

ISO 3G目次に戻る

|