*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

タイムスリップISOとは

注:文中「私」とは、作者である私、おばQのことではなく、このお話の主人公である「佐川真一」であります。お間違えの無いようお願いします。

猪越課長が私を呼ぶ。

![]() 「経営層への説明会の件だが、工場長から返事が来た。来週明け、月曜日の午後16時から17時までとのこと。

「経営層への説明会の件だが、工場長から返事が来た。来週明け、月曜日の午後16時から17時までとのこと。

内容はISO認証とはなにか、その必要性、工場で何をするのか、費用、工数などの概要説明とある。

先日、君からもらったもので間に合いそうだ」

![]() 「出席者は何名ですか?」

「出席者は何名ですか?」

![]() 「工場長、副工場長、部長は営業、技術、製造、総務と関係するところ全部だ。あれか、週明けの部長会議の続きで説明させるという流れだな。

「工場長、副工場長、部長は営業、技術、製造、総務と関係するところ全部だ。あれか、週明けの部長会議の続きで説明させるという流れだな。

こちらは君と私しかいないから二人で行こう」

![]() 「了解しました。じゃあ、配布資料は10部用意します。説明にはプロジェクターでパワーポイントとしましょう。課長のノートパソコンを貸してください」

「了解しました。じゃあ、配布資料は10部用意します。説明にはプロジェクターでパワーポイントとしましょう。課長のノートパソコンを貸してください」

![]() 「OK、時代はパワーポイントか、すごいね。

「OK、時代はパワーポイントか、すごいね。

説明の分担はどうしよう? 全て君が説明したほうが良さそうだけど、そうもいかないから、前振りのISO認証とはだけ私が話して、それ以降は君が説明と質疑応答を頼むよ」

![]() 「承知しました。パワーポイントの案を作ったら見ていただきます」

「承知しました。パワーポイントの案を作ったら見ていただきます」

信頼性評価の山下さんが規定見直しの応援に来てくれた。

早速、桜庭さんを入れて品質保証課所管の規定類の見直しの打ち合わせをする。

|  私(佐川) |  |

| 桜庭さん | 山下さん |

![]() 「まず品質保証課の担当している工場の規定が80本ある」

「まず品質保証課の担当している工場の規定が80本ある」

![]() 「ごめんなさい、実際はそうではなかったの。といっても大きな違いはないけど。工場の規定は、信頼性、計測器管理、品質保証業務を合わせて36本だった。

「ごめんなさい、実際はそうではなかったの。といっても大きな違いはないけど。工場の規定は、信頼性、計測器管理、品質保証業務を合わせて36本だった。

課内の規定47本あるの。都合83本になる」

![]() 「規定は何本と数えるのですか?」

「規定は何本と数えるのですか?」

![]() 「法律とか規則は何本と数えるわね。

「法律とか規則は何本と数えるわね。

ともかく、これらを見直さないとならないのだけど、現在の規定は10年くらい前に和文タイプライタで作成したものなので、改定するにもまずはパソコンで電子データにしないとならないの。

第一段階として先ほど言った83本を電子化しなければならない。既に私と佐川さんで規定の12本は電子データにしている。だから71本になる」

![]() 「改定するにも電子データから作らないとダメということですか」

「改定するにも電子データから作らないとダメということですか」

![]() 「規定1本入力するのに、どれくらいかかりますか?」

「規定1本入力するのに、どれくらいかかりますか?」

・

・

・

・

結局、力仕事しかないということを理解してもらって、早速、山下さんに作業に入ってもらう。

見ているとキーボード操作はかなり慣れていて、入力は私と同じくらい速い。

入力作業が完了したら、それぞれの規定をもって担当者を歩いて、現状と違うところをどのように改定するかを打ち合わせてほしいということを説明した。もちろんその後は修正して書式設定して仕上げ、改定伺いまでしてもらうことになる。

ご本人は今まで測定の下働きだったので、こちらに応援に来たのがうれしいようだ。

規定の入力を今月下旬までに終えたいが、どうだろう?

桜庭さんもフルタイムではないが一緒に入力するわけで、十分間に合うように思える。

翌々日、工場長室

全員そろって、予定時刻となる。

なお、工場長など偉い人たちのお顔は過去の物語に登場した人たちですが、それを気にしちゃいけません。

テレビドラマでも、映画でも、俳優はヒーローから悪役まで演じています。一度、織田信長を演じた俳優は、別の人物を演じてはいけないなんて決まりはありません。そこんとこ夜露死苦

|

| ||

| 幸田 総務部長 |

|

|

三木 営業部長

|

||

| 大野 製造部長 |

||

| 私(佐川) 猪越課長 |

![]() 「おい、時間だぞ。ISO認証についての説明を始めろや」

「おい、時間だぞ。ISO認証についての説明を始めろや」

![]() 「ハイ、ではISO認証の説明を始めます。工場長の年頭の挨拶でもありましたが、この工場でも今年ISO9001認証が目標に掲げられました。

「ハイ、ではISO認証の説明を始めます。工場長の年頭の挨拶でもありましたが、この工場でも今年ISO9001認証が目標に掲げられました。

ご存じかもしれませんが、当社はISO9001を認証するという方針は、実は前の社長が1988年に掲げました。しかしその後、当社だけでなく日本においては、ISO9001の認証は必要とされず動きがありませんでした。

今年1993年に欧州はECからEUに変わります。EUはEuropean Communities欧州共同体と呼ばれていますが、EUはEuropean Union欧州連合となり、経済の自由化が一層進むほか、産業や社会などの法規制も統一に進むことになります。

製品が域内を自由に流通するとは良いことのように聞こえますが、EU各国は産業構造も違い賃金も差があります。それで域内を流通できる製品は一定のレベルであることを要求したわけです。

条件としてISO9000s

当然その規制は域内だけでなく、域外からの輸入品についても適用されます。日本で生産してEUに輸出する製品を作る工場は、ISO9000sの認証が必須となりました」

![]() 「口をはさんですまないが、ウチが東南アジアの工場で生産したものを調達して欧州に輸出しているものはどうなるのですか?」

「口をはさんですまないが、ウチが東南アジアの工場で生産したものを調達して欧州に輸出しているものはどうなるのですか?」

![]() 「えっと、佐川君それはどうなるの?」

「えっと、佐川君それはどうなるの?」

![]() 「欧州に輸出する製品の製造工場は、どこであれISO認証を受けなければなりません。ですから東南アジアの工場もEU統合までにISO認証が必要となります」

「欧州に輸出する製品の製造工場は、どこであれISO認証を受けなければなりません。ですから東南アジアの工場もEU統合までにISO認証が必要となります」

![]() 「ウチで取り扱っているものにも、タイとマレーシアの工場で製造しているものがある。そこの認証計画もあるのですか?」

「ウチで取り扱っているものにも、タイとマレーシアの工場で製造しているものがある。そこの認証計画もあるのですか?」

![]() 「工場長から認証の指示を受けているのはこの工場の認証だけです」

「工場長から認証の指示を受けているのはこの工場の認証だけです」

![]() 「それはまずいのではないか? ええと、1993年から規制されるとのことだが、それに間に合うように手を打たないといかんな」

「それはまずいのではないか? ええと、1993年から規制されるとのことだが、それに間に合うように手を打たないといかんな」

![]() 「なんだ品質保証課はそういうことを考えていないのか」

「なんだ品質保証課はそういうことを考えていないのか」

![]() 「佐川君、この認証範囲は誰が決めているの?」

「佐川君、この認証範囲は誰が決めているの?」

![]() 「営業がビジネスで必要なので認証するわけで、認証範囲も営業が決定します。現在の認証範囲はこの工場で生産して欧州に輸出するものとされています。

「営業がビジネスで必要なので認証するわけで、認証範囲も営業が決定します。現在の認証範囲はこの工場で生産して欧州に輸出するものとされています。

ですから製品もそうですが、技術は欧州に輸出するものを設計している人や部門限定ですし、製造も同じく欧州向けのみ審査を受けて認証する予定です」

![]() 「ということは記録とか教育は、輸出品を担当している人だけということ?」

「ということは記録とか教育は、輸出品を担当している人だけということ?」

![]() 「はい、もちろん当社がそれ以外も同じ管理をするかどうかは当社の自由です」

「はい、もちろん当社がそれ以外も同じ管理をするかどうかは当社の自由です」

![]() 「佐川、全部を認証するとしたらいいじゃないか」

「佐川、全部を認証するとしたらいいじゃないか」

![]() 「認証は審査範囲によって金額が変わります。

「認証は審査範囲によって金額が変わります。

審査工数は国際規格で定められており、認証範囲の人数で決まります。但し審査工数は人員とリニアではなく対数曲線に近いですから、人数が倍になっても4割増し程度にとどまります。

審査料金は認証機関によって違いますが、それに審査工数をかけたものになります。だから必要な範囲だけ認証を受けるのは当然です。

この工場は約1,000人いますが、輸出する製品だけとなると、設計、製造、購買などは限定されます。概ね200人程度でしょう」

![]() 「話は分かりました。営業で認証を考えたとき、気づかなかったということか。

「話は分かりました。営業で認証を考えたとき、気づかなかったということか。

ええと、タイとマレーシアもISO認証するとなると、その支援なり指導なりを品質保証課に依頼することはできるのですか?」

![]() 「当工場は電子機器事業本部に属しています。海外工場はもちろん独立した別法人です。そして管理しているのは国内の工場ではなく、事業本部です。

「当工場は電子機器事業本部に属しています。海外工場はもちろん独立した別法人です。そして管理しているのは国内の工場ではなく、事業本部です。

ですから海外工場のISO認証を決めるのも支援するのも、所管している事業本部になります」

![]() 「そうだった。となると営業が、事業本部の関連会社部に認証するよう要請しなければならないな」

「そうだった。となると営業が、事業本部の関連会社部に認証するよう要請しなければならないな」

![]() 「佐川、お前、他人事のようなことを言ってないでお前が事業本部に情報を入れるべきじゃないのか、お前の怠慢だ!」

「佐川、お前、他人事のようなことを言ってないでお前が事業本部に情報を入れるべきじゃないのか、お前の怠慢だ!」

![]() 「尾関さん、そりゃどういう論理かね。工場の品質保証課がウチの傘下にない海外工場の認証まで口をはさんで良いわけがない。情報発信するなら営業でしょう」

「尾関さん、そりゃどういう論理かね。工場の品質保証課がウチの傘下にない海外工場の認証まで口をはさんで良いわけがない。情報発信するなら営業でしょう」

![]() 「いや、国内も海外も一体として事業をしてるのだから、皆 力を合わせてですね……」

「いや、国内も海外も一体として事業をしてるのだから、皆 力を合わせてですね……」

![]() 「品質保証課がISO認証を企画するしたわけじゃない。認証するかどうかは、品質保証課が考えることではなく、営業がビジネス上の必要性で決めることだ。

「品質保証課がISO認証を企画するしたわけじゃない。認証するかどうかは、品質保証課が考えることではなく、営業がビジネス上の必要性で決めることだ。

営業が輸出は国内生産と決めるなら海外工場はISO認証することはない」

注:改めて品質保証の言葉について

品質保証とは言葉通りの意味で「品質を保証すること」ではなく、「製品が定められた体制、製造条件、工程で作られたことを保証すること」である。

だから管理下にない工場・調達先に対してISO認証を要求することは独禁法違反とされている。子会社であっても認証の必要性を説明できないと、認証を要求することはできない。これは会社法の関係だ。

だから管理下にない工場・調達先に対してISO認証を要求することは独禁法違反とされている。子会社であっても認証の必要性を説明できないと、認証を要求することはできない。これは会社法の関係だ。

なお勘違いしている人が多いが、ISO9001認証は品質を保証することではなく、企業の仕組みがISO規格に適合していることを確認した表明である。表明であるから証明でも保証でもない。

そして企業の仕組みや活動がISO規格を満たしていても、品質が良いという理屈はなく、実証もされていない。いやあ〜、ISO認証の存在意義は難解である🙄

![]() 「いやそれにしても、やるべきことをしていないのだから、品質保証課が怠慢だろう」

「いやそれにしても、やるべきことをしていないのだから、品質保証課が怠慢だろう」

![]() 「副工場長、猪越課長が異動したのは先週、佐川さんだって異動してひと月半なのですから、品質保証課が怠慢ということはないでしょう。無茶言わないでくださいよ。

「副工場長、猪越課長が異動したのは先週、佐川さんだって異動してひと月半なのですから、品質保証課が怠慢ということはないでしょう。無茶言わないでくださいよ。

それどころか無関係な職種から異動したにもかかわらず、短期間でこれだけ質疑応答できることは、相当勉強したと思いますよ」

![]() 「いや、私は……」

「いや、私は……」

![]() 「分かった、それはもういい。

「分かった、それはもういい。

三木部長、海外工場のISO認証の必要性について、営業部が事業本部と話をしてみてください。

但し海外工場がISO認証するとして、当工場が支援するかどうかはまた別問題です。ウチが支援するにしても、ここが認証してからになるだろう。

とても1993年内は無理だろう。もっとも1993年のいつまでか、あるいは猶予期間があるのかも調べないと分からん。

ともかく何事にもお金がかかる。事業本部が東南アジア拠点事務所で支援するなら、それは結構なことだ。あるいは海外工場は複数あるわけで、そういうところが協力して認証するならそれも結構だ」

![]() あちゃ〜、

あちゃ〜、![]() 副工場長の機嫌悪そう。面白くない顔をしているよ。話が進むとまたいちゃもんを付けてくるだろうな。

副工場長の機嫌悪そう。面白くない顔をしているよ。話が進むとまたいちゃもんを付けてくるだろうな。

![]() 「時間がロスしてしまった。ISOの必要性はもうよい。具体的にどんなことをするのか話してくれ」

「時間がロスしてしまった。ISOの必要性はもうよい。具体的にどんなことをするのか話してくれ」

![]() 「今までも顧客が品質保証を要求し協定を結ぶことはよくありました。多くの場合、ロット毎に工場に立会検査に来て、製品検査するだけでなく製造工程や検査工程が品質保証協定通り行われているかの品質監査をします。

「今までも顧客が品質保証を要求し協定を結ぶことはよくありました。多くの場合、ロット毎に工場に立会検査に来て、製品検査するだけでなく製造工程や検査工程が品質保証協定通り行われているかの品質監査をします。

ISO9001の審査もこれと同様に工程を見るのは同じですが、製品の検査はしません。

しかしその範囲が幅広くなり調べることも広く深くなります。皆さんにお配りした資料にあります。

とりあえずパワーポイントをご覧ください」

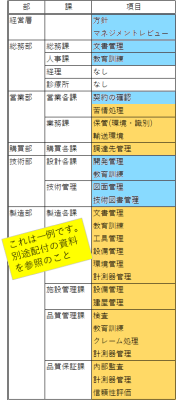

![]() 「この図表はあくまでもサンプルです。実はまだ正式なISO規格は手配中で未入手です。入手次第、仕事で使える対照表を作ります。概念図とご理解ください。

「この図表はあくまでもサンプルです。実はまだ正式なISO規格は手配中で未入手です。入手次第、仕事で使える対照表を作ります。概念図とご理解ください。

従来の顧客から要求された品質保証協定での二者監査対応部署は表でオレンジ部分だけでした。ISOの場合はオレンジ部分に加えて水色の部分も対象となります。

見て分かるように、経理、診療所、守衛所、食堂を除いて、製品品質に関わる部門すべてが審査の対象となります。

人事なら教育訓練、総務は文書管理ですね」

![]() 「調達先管理とサラッとあるけど、対象となる事柄はたくさんあるのだろう?」

「調達先管理とサラッとあるけど、対象となる事柄はたくさんあるのだろう?」

![]() 「はい、調達先といっても部品などの物と加工外注がありますが、両方ともどのように調達先を選定するのか、どのように指導するのか、貸与した工具などの扱い、支給した部品材料の管理、品質をウォッチしているかなどになります。

「はい、調達先といっても部品などの物と加工外注がありますが、両方ともどのように調達先を選定するのか、どのように指導するのか、貸与した工具などの扱い、支給した部品材料の管理、品質をウォッチしているかなどになります。

品質が悪いところはどうするのか、指導するとか取引を止めるとかですが、そういうことがチェックされます」

![]() 「まあ、そうなんだろうなあ〜

「まあ、そうなんだろうなあ〜

おっと、当然輸出だけ対象だよね?」

![]() 「はいそうです。正しく言えば認証範囲が対象となります。もし製造過程で輸出品も国内販売も区別していないなら全てが対象となります。

「はいそうです。正しく言えば認証範囲が対象となります。もし製造過程で輸出品も国内販売も区別していないなら全てが対象となります。

仮に輸出品は温度管理をするとあれば、輸出品は区別して管理するか、あるいは全品温度管理するかを、決めることになります」

![]() 「分かりました。これから作るという詳細な対照表を待って検討します」

「分かりました。これから作るという詳細な対照表を待って検討します」

![]() 「人の教育とかは輸出向け担当だけというわけにはいかないから、同じに管理するしかないな」

「人の教育とかは輸出向け担当だけというわけにはいかないから、同じに管理するしかないな」

![]() 「教育とあるが、ISOの教育も必要なのか?」

「教育とあるが、ISOの教育も必要なのか?」

![]() 「いえ、ISOの教育というのは不要です。考えは法律と同じです。例えば労働基準法で労働時間が6時間から8時間以内なら45分間の休憩させるとあります。ですが、そんなこと知っている人はいないでしょう。会社の休憩時間は休むと知っていれば良いことです。

「いえ、ISOの教育というのは不要です。考えは法律と同じです。例えば労働基準法で労働時間が6時間から8時間以内なら45分間の休憩させるとあります。ですが、そんなこと知っている人はいないでしょう。会社の休憩時間は休むと知っていれば良いことです。

ISO規格でしなければならないことを要求事項と言いますが、それらはすべて工場の規定や作業要領書に展開されなければなりません。だから従業員は、規定や作業要領書の通り仕事をすれば良いことになります」

![]() 「なるほど、理屈だな」

「なるほど、理屈だな」

![]()

| ||

審査のとき品質方針を知っているかと聞かれたらそれを見せればOKだそうだ。

同じようなことをウチもやるのか?」

![]() 「そういうお話はあちこちで聞きますね。しかし、そういう方法は意味がないと思うのです」

「そういうお話はあちこちで聞きますね。しかし、そういう方法は意味がないと思うのです」

![]() 「でも品質方針を覚えろというより、カードを配ったほうが簡単だな」

「でも品質方針を覚えろというより、カードを配ったほうが簡単だな」

![]() 「品質方針を読みもせずに、審査員に方針を知っているかと聞かれたら、カードを見せることに意味がありますか?」

「品質方針を読みもせずに、審査員に方針を知っているかと聞かれたら、カードを見せることに意味がありますか?」

![]() 「確かに意味はないな。配られても読まなくちゃ効果がない」

「確かに意味はないな。配られても読まなくちゃ効果がない」

![]() 「方針を覚えないといかんのだろう」

「方針を覚えないといかんのだろう」

![]() 「いえ、ISO規格の環境方針の要求は、従業員にカードを持たせることでも覚えさせることでもありません。

「いえ、ISO規格の環境方針の要求は、従業員にカードを持たせることでも覚えさせることでもありません。

ISO規格が求めているのは『理解され、実施され、維持される』ことです。

『理解』するのは『方針の内容』です。お経のように暗記すれば良いのではありません。『実施』するの原語はimplementでルールや計画を実行することです。

『維持』はmaintainで方法や基準を継続して守ることです。

方針は簡単な文章ですから、それを展開した計画や規則が存在するはずで、それを粛々と行うことです。

ISO規格の環境方針についての要求は、方針を覚えるというような軽いものではないのです。

つまり工場の方針のどれが自分の職場に関わり、自分の仕事では何をすべきかを理解して、それを継続して行うことなのです。

当然、自分の職場に関係ない方針は知らなくても良い。

ですから品質方針の理解とは、人により部署と職階によって異なるはずです。カードを見せたとしても、あなたはその中で何が該当してどんなことをしているのかと審査員は聞かなくてはならないでしょう」

![]() 「方針が人によって違っては困るぞ」

「方針が人によって違っては困るぞ」

![]() 「もちろん方針そのものは職制の上下を貫いて変わりません。しかし工場長が今年はISO9001を認証するぞとおっしゃったことへの対応は、部門と職階によって違います」

「もちろん方針そのものは職制の上下を貫いて変わりません。しかし工場長が今年はISO9001を認証するぞとおっしゃったことへの対応は、部門と職階によって違います」

![]() 「職階によって違うとは?」

「職階によって違うとは?」

![]() 「先ほどの対照表を思い出してください。工場長がISO認証すると方針を出しても、総務部長と製造部長のすることは違います。各部長はそれぞれ、ISO認証のためになら何をするかを大局で考えるでしょう。

「先ほどの対照表を思い出してください。工場長がISO認証すると方針を出しても、総務部長と製造部長のすることは違います。各部長はそれぞれ、ISO認証のためになら何をするかを大局で考えるでしょう。

| 職階 | ISO認証の場合 | |

| ISO9001を認証せよ | 部長 | 製造部門は時間外をすれば準備が できるだろう。 品管と品証には認証準備の間は応 援をかけよう |

| 課長 | 信頼性Gは対応不要、計測器は校 正関係見直し、工数は間に合う。 品質保証は1名応援をかける。要 点は他部門の支援だな |

|

| 品証 計測器 担当 | 計測器管理は手順を打ち合わせて 規定に反映。 品質保証は各部門の指針の提供と 疑問点対応だ |

|

| 担当 | 規定の最新化は私の仕事 あと会議室の確保ね |

そして各課長に成すべきことを割り振って活動させるわけです

では課長は何をするか、当たり前ですが部長の指示を展開して、文書管理、教育訓練、計測器管理などのルールがISO規格を満たしているかの確認をしなければならない。

ですから課長は文書管理や教育訓練の各担当に規格を満たしているかの点検をさせ、不足分を見直すよう指示することが方針展開になります。

そして各担当者は指示に従い具体的処理をする。パートの作業者は仕事をするとき誰の指示でどんな文書あるいは指示によって仕事をするのか再確認することになるでしょう。

そういうことが各職位の人が認識すべき品質方針のはずです。

いや、実を言うとそれは元々の工場の規定に定めてあることなのです。言い換えるとISO規格は会社の規定を守って仕事をしなさいということでしかありません。もちろん規定がISO規格を満たしていることが前提ですが」

![]() 「なるほど、ズバリ方針展開だね。火の用心ともいう。

「なるほど、ズバリ方針展開だね。火の用心ともいう。

だけど、実際の審査ではそれを妥当とみなしてくれるものかね?」

![]() 「審査や監査でのヒアリング、質問の仕方は二通りあります。

「審査や監査でのヒアリング、質問の仕方は二通りあります。

ひとつは項番順というもので、規格に書いてある通りに質問するものです。

ISO規格の品質方針という項番では『供給者は、この方針が組織のすべての階層で理解され、実施され、維持されることを確実にする』とあります。

ですから項番順の審査、初心者の審査員はたぶんその方式で来ると思います。パートの人に『この方針が組織のすべての階層で理解され、実施され、維持されることを確実にしていますか』と聞いて、回答が戻って来るとは思えません。

私だって回答できません。

だけど回答できなくて良いと思います。そういう質問をする審査員は力量がないと言えば良いでしょう。

そうでない方法、プロセスアプローチとか言いますが、その方法では『あなたの仕事で改善を考えたり重要だと考えていることは何ですか』と聞くでしょう。

そういう質問なら部長でも課長でもパートの人にも通用するでしょうね。

そのとき部長は『今年はISO9001認証を目指している。だから各課長に現状の規定でISO要求事項を満たしているかの点検を指示している。不具合には規定の改定を行い、規定改定後の仕事の方法を作業者に周知徹底をはかるよう指示している。進捗や問題点については、週報などでフォローしていることで方針を理解し実施していると答えれば良いでしょう。

課長なら『規定の点検をして改定をした』『担当者に規定を読ませている』『計測器の校正ができるよう生産計画に反映している』という答えかもしれません。

パートの人なら『日常点検の方法を習ったので、毎日チェックリストを見ながらしています』となるかもしれません。

そういう回答を受けて、工場長の『ISO認証をする』という指示が展開されているかどうかを考える審査員なら合格でしょう」

![]() 「おいおい、佐川君が考えていることは、審査をうまく乗りきるのでなく、審査員を評価する方法かよ」

「おいおい、佐川君が考えていることは、審査をうまく乗りきるのでなく、審査員を評価する方法かよ」

皆がドッと笑う。😄

![]() 「ISO審査は今までの顧客対応の二者監査より厳しいと言われますが、要求しているのは、決められた通りに仕事をすることでしかありません。

「ISO審査は今までの顧客対応の二者監査より厳しいと言われますが、要求しているのは、決められた通りに仕事をすることでしかありません。

しかし顧客対応の品質監査では、ISO審査のように教育とか種々記録の保管などまでは調べていません。先ほどの対照表の水色部分が増えているわけです。幅広くチェックされることは厳しいと言えるでしょう」

![]() 「工場の規定を守ればよいなら簡単だ。規定を守っていない人はいないよ」

「工場の規定を守ればよいなら簡単だ。規定を守っていない人はいないよ」

![]() 「そうでしょうか? 先ほど計測器の15%が校正期限を過ぎていると申しました。それは製造や検査だけではありません。お宅の購買部も関係があります。

「そうでしょうか? 先ほど計測器の15%が校正期限を過ぎていると申しました。それは製造や検査だけではありません。お宅の購買部も関係があります。

外注先には購買部が窓口になって、必要な計測器を貸与しています。当然それも定期校正をしなければなりません。しかし購買部から外注に貸し出ししている計測器も、定期校正に持ってこないものが多々あるのです」

![]() 「オイオイ、ほんとうかね」

「オイオイ、ほんとうかね」

![]() 「品質保証課から毎月 購買部の各課に校正期限漏れのリストを送り、いつ校正できるか回答してほしいとアテハツを出しております。

「品質保証課から毎月 購買部の各課に校正期限漏れのリストを送り、いつ校正できるか回答してほしいとアテハツを出しております。

工場の規定が守られているかを見ると、相当抜けや違反があるのです」

![]() 「うーん、たぶんそれは氷山の一角だろうな。

「うーん、たぶんそれは氷山の一角だろうな。

調達先の評価とか記録とか、評価する人の教育とか……いやあ、考えると頭が痛くなってきたぞ」

![]() 「ISO審査では空出張とか費目の間違いなどまでは見ないだろう。総務部は文書管理だけなら頑張るしかない」

「ISO審査では空出張とか費目の間違いなどまでは見ないだろう。総務部は文書管理だけなら頑張るしかない」

![]() 「さっきの話だが、ウチにやって来る審査員が初心者レベルだったらどうするんだね? 方針の説明でも不適合を食らってしまうぞ」

「さっきの話だが、ウチにやって来る審査員が初心者レベルだったらどうするんだね? 方針の説明でも不適合を食らってしまうぞ」

![]() 「それこそが品質保証課の存在意義じゃないですか。そのときは品質保証課の出番です」

「それこそが品質保証課の存在意義じゃないですか。そのときは品質保証課の出番です」

![]() 「佐川、お前、審査員に反論する気か?」

「佐川、お前、審査員に反論する気か?」

![]() 「審査員は監督官庁ではなく、審査は電取法

「審査員は監督官庁ではなく、審査は電取法

審査において、審査員と受査側つまり企業は対等です。どちらが上ということはありません。

審査とは文書や現場を見て、ISO規格を満たしているか/いないかを判断することです。満たしていないものは規格に適合していないから『不適合』と言います。一般的な言葉で言えば不合格ですね。

審査員は観察して『適合』の場合は何も言いませんが、『不適合』と思われた場合それを指摘します。

不適合にするには『根拠』と『証拠』が必要です。裁判なら罪刑法定主義と証拠裁判主義に相当します。

根拠とは、ひとつはISO規格の要求事項、shallで記述されているものです。もうひとつは会社が決めたルール、ウチの場合は工場の規定ですね、そこに書かれているルールが根拠となります。証拠とは文書、発言、人の行為、現場の状況などがあります。

つまりISO規格あるいは工場の規定が根拠であり、それに反していることを証拠で立証するのです。

そのとき審査員が独断で不適合と決定することはできません。審査員が指摘して、受査側、つまり我々企業側がそれが不適合と認めて初めて不適合となります。納得できない場合は反論するのは可能ですし、相手を説得できれば適合となります。

合意に至らないときは、認証機関に持ち帰り向こうで検討することになります」

注:こういったものはISO9001ではガイド62、ISO14001ではガイド66に決めてあった。現在はISO17021であるが、記載内容はだいぶ簡素(プア)になった。

疑問であるが、審査員はガイド66とかISO17021やISO19011などを、読みこなしているのだろうか?

これから審査の問題をいろいろ書いていくつもりだが、消防法違反だと指摘され、消防署に確認に言ったら合法だと証言を得ても、違法だと語った審査員の頭の中はどうなっていたのだろうか?

2010年頃まで、そんなことは珍しくなかった。暴れん坊将軍ではないが、切って捨てたい。

![]() 「ふーん、じゃあ、佐川の弁説を楽しみにしているわ」

「ふーん、じゃあ、佐川の弁説を楽しみにしているわ」

![]() 「いや〜、佐川君の話は大変ためになったし納得がいったよ。

「いや〜、佐川君の話は大変ためになったし納得がいったよ。

ISO認証が厳しいとも思えないが、同時にこりゃ大変だと思ったよ。それは現状では工場のルールを守っていない人が多いことだな。計測器の校正期限切れが15%もあるとは初めて知った。正直言って生産を止めたいくらいだ。

みなさんは配られた資料をキックオフ前によく読んで理解してほしい。とにかくISOとは何をしなければならないか、どんなことをチェックするのか、どんな問題になるのか、それをよく理解してほしい。

それより細かいのは課長が理解すればよいだろう。

ええと、ひとつ気になったのだが、品質保証課が製造部の下にあるので良いのかという気がしてきた。出荷の判定が製造部門の長では矛盾する言われる気がする。

これは品質保証を別にした方が良いのではないか?」

![]() 「ISO規格の中にはありませんが、客の代理である品質保証と製造者側である品質管理は、分離するのは組織体制の基本ですね

「ISO規格の中にはありませんが、客の代理である品質保証と製造者側である品質管理は、分離するのは組織体制の基本ですね

私も以前から不思議に思っていました。工場長の疑問はもっともなのですが、工場の組織を見直すのは大変なことだと考えておりました」

![]() 「組織を変えるのは簡単ではないが、製造部の中に品質管理と品質保証の二つを置くのはまずいなら、分割するしかあるまい」

「組織を変えるのは簡単ではないが、製造部の中に品質管理と品質保証の二つを置くのはまずいなら、分割するしかあるまい」

![]() 「工場長、趣旨は理解しました。いずれにしても品質保証は部にするほどの規模ではありません。

「工場長、趣旨は理解しました。いずれにしても品質保証は部にするほどの規模ではありません。

当社では部ではなく他の部に所属させるのも筋が違う場合は、センターという名称で事業所長の下に設置することは多々あります

![]() 「センターとはどんなもの?」

「センターとはどんなもの?」

![]() 「人数の大小も関わりなく、権限のレベルも部でも課でも良いのですが、他の部門とは無縁な機能の部署を事業所長直轄にしております。

「人数の大小も関わりなく、権限のレベルも部でも課でも良いのですが、他の部門とは無縁な機能の部署を事業所長直轄にしております。

プロジェクトと違うのは一時的でなく恒久的な部門であることです」

![]() 「なるほど、そういうことなら、ますます品質保証センターとするのが良さそうな気がする。検討してください」

「なるほど、そういうことなら、ますます品質保証センターとするのが良さそうな気がする。検討してください」

![]() 「ただ工場長直下となると、品質問題が起きたとき出荷の判断を工場長に伺い出ることになります」

「ただ工場長直下となると、品質問題が起きたとき出荷の判断を工場長に伺い出ることになります」

![]() 「それを含めて品質保証センター長に任せるということだ」

「それを含めて品質保証センター長に任せるということだ」

猪越課長と私は事務所に戻って来る。

![]() 「いやあ〜、佐川君がいてくれて良かったよ。私だけなら集中砲火を浴びて炎上していた。工場長が納得してくれたから次はキックオフだね」

「いやあ〜、佐川君がいてくれて良かったよ。私だけなら集中砲火を浴びて炎上していた。工場長が納得してくれたから次はキックオフだね」

![]() 「課長、例のスケジュールを思い出してください。認証機関と話だけでもして状況を把握しないと、絵に描いた餅どころか、餅の絵さえ描いていないことになってしまいます」

「課長、例のスケジュールを思い出してください。認証機関と話だけでもして状況を把握しないと、絵に描いた餅どころか、餅の絵さえ描いていないことになってしまいます」

![]() 「そうだ、そうだ。来週、本社の當山さんと横浜に出張してくる。

「そうだ、そうだ。来週、本社の當山さんと横浜に出張してくる。

その結果で営業にイギリスに問い合わせてもらおう」

・

・

・

・

まだ終業時間前だ。山下さんの仕事の状況を聞いてみる。

![]() 「佐川さん、今日のテキスト入力の出来高は規定3本です。まあまあでしょう」

「佐川さん、今日のテキスト入力の出来高は規定3本です。まあまあでしょう」

![]() 「山下さんはすごいのよ。タイプは佐川さんと同じくらい速いですよ」

「山下さんはすごいのよ。タイプは佐川さんと同じくらい速いですよ」

![]() 「そりゃすごい、そのうち課長と三人でタイプの速さ競争をしようか」

「そりゃすごい、そのうち課長と三人でタイプの速さ競争をしようか」

![]() 「しかしワープロ起こししていると色々感じることがあります。

「しかしワープロ起こししていると色々感じることがあります。

元の文章そのままでなく、改善しても良いでしょうか?」

![]() 「どんなこと?」

「どんなこと?」

![]() 「ひとつの規定の中で『である調』と『ですます調』の混在はないのですが、規定によって文体が違います。

「ひとつの規定の中で『である調』と『ですます調』の混在はないのですが、規定によって文体が違います。

もっと気になったのは文章の述部がいろいろなんです」

![]() 「文体は『である調』にしましょうよ。会社の文書作成の手引きがそうなっているわ」

「文体は『である調』にしましょうよ。会社の文書作成の手引きがそうなっているわ」

![]() 「文章の述部は統一したほうが良いですね」

「文章の述部は統一したほうが良いですね」

![]() 「まっ、述部を統一ですって、そんなことできるの?

「まっ、述部を統一ですって、そんなことできるの?

文章の末尾は何十もパターンがあるでしょう」

![]() 「そんなことないですよ。確かに今の規定は書いた人の趣味によってものすごい多種多様ですが、突き詰めると8つくらいじゃないですか」

「そんなことないですよ。確かに今の規定は書いた人の趣味によってものすごい多種多様ですが、突き詰めると8つくらいじゃないですか」

![]() 「法律を読むと分かりますが、法律の述部のパターンは10はないと思いますよ。

「法律を読むと分かりますが、法律の述部のパターンは10はないと思いますよ。

・〜とする/しない

・できる/できない

・限りでない

・みなす

・しなければならない

など8種類くらいかな。会社の規定は法律の真似をすることはないけど、標準を決めておけばワープロも変換が楽だし、文章全部を読まなくても意味が取れるなど便利になる」

![]() 「ちょっと気になるのは、同じ述部が並ぶと文章が下手に見えますね」

「ちょっと気になるのは、同じ述部が並ぶと文章が下手に見えますね」

![]() 「それは気にすることはないよ。規定は全体が読まれることもあるだろうけど、一行だけが読まれても誤解されないようにしないといけない。

「それは気にすることはないよ。規定は全体が読まれることもあるだろうけど、一行だけが読まれても誤解されないようにしないといけない。

法律では『○○の場合は第○条第○項に同じとする』なんて文章があるけど、それだと引用している元を読まないとならない。

法律では『○○の場合は第○条第○項に同じとする』なんて文章があるけど、それだと引用している元を読まないとならない。

法律では改定が大変だからかもしれないが、会社の文章は読む人に親切にした方が良い。

それから主語が何度出てきても省略しないこと。途中で略語とかにしないこと。例えば品質保証課は、何度出てきても品質保証課で、品証課なんてしないこと。

読む人の立場を考えて、サービス第一で文章を書くのが良い」

![]() 「佐川さんは徹底して標準化もするし顧客満足を目指すのね、すごいわー」

「佐川さんは徹底して標準化もするし顧客満足を目指すのね、すごいわー」

![]() 「いやもっと言って良いなら、漢字の割合を40%以下にするとかもある。きりも限りもないね。

「いやもっと言って良いなら、漢字の割合を40%以下にするとかもある。きりも限りもないね。

じゃあ、山下さんと桜庭さんが考えて、述部の表現を決めて、2人ともそれだけ使うようにしてほしい。文意を変えない限り言い回しを変えるのはお任せだ。

それで課内の規定はどれくらいかかるのかな?」

![]() 「課内の規定は……2月上旬に電子データ完了でしょうか。

「課内の規定は……2月上旬に電子データ完了でしょうか。

それから各担当との打ち合わせですね。1本入力に3時間、打ち合わせに4時間、電子データ修正4時間で1日1本、工場の規定が36本だから2カ月半……これでは3月末までに終わらない、これはダメだ」

![]() 「元々が無理なのかな?」

「元々が無理なのかな?」

![]() 「なにも全部を山下さんがすることもない。電子データにしたものから順に、係長ふたりと浜本さんに渡して朱記訂正を頼んだらどう?

「なにも全部を山下さんがすることもない。電子データにしたものから順に、係長ふたりと浜本さんに渡して朱記訂正を頼んだらどう?

山下さんは朱記訂正されたものを順繰りにデータを修正する。

あるいは修正が一部なら、浜本さんや大島さんがするというのもありだよね」

![]() 「なるほど、ひとつの仕事を負えてからという発想でなく、順繰りにしていくことでロスタイムを減らせそうね」

「なるほど、ひとつの仕事を負えてからという発想でなく、順繰りにしていくことでロスタイムを減らせそうね」

![]() 本日の思い出

本日の思い出

地位の高い人には、西郷さんのように大要を示して、その展開は部下に任せてくれる人が望ましいが、そういう人は少ない。

地位の高い人には、西郷さんのように大要を示して、その展開は部下に任せてくれる人が望ましいが、そういう人は少ない。

会議に出れば一言 言わないとならないという強迫観念に囚われている人もいる。あるいは部下のミスを見つけて指摘するのが生きがいとか、ミスがなくてもケチをつけるのが楽しい人もいる。

会議で議論するのが楽しみな人もいる。

そういう人たちに限って問題が起きると、私は知らんと逃げてしまう。

どうせ責任を取る気がないなら黙っていてほしいものだ。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

現在は品質マネジメントシステム規格はISO9001ひとつしかない。しかし1987年に制定されたときは、ISO9001、9002、9003の3種類があった。 ISO9001は設計から製造まで、ISO9002は製造のみ、ISO9003は完成品を買ってきて検査するのみが審査対象範囲であった。 2000年の規格改定でISO9001ひとつに統合された。当初は設計の除外、あるいは最終検査以外の除外があったが、その後、対象範囲を除外することができなくなった。 | |||

現在の電安法(電気用品安全法)は2001年に電取法(電気用品取締法)が改正された。 このお話の1993年時点では電取法だった。 | |||

品質保証と品質管理は職制上分離しろとか兼務は許されないという言葉は多々聞いたし、そう対応した。しかしながら根拠を聞いたことはない。 理屈はそうだと思うのだが、何かの規格で決めているのだろうか? | |||

日本では部と課の中間レベルの部署を、センターと称するのが大多数のようだ。 法律があるわけではないからどう決めても問題ない。 | |||

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|