*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

タイムスリップISOとは

注:文中「私」とは、作者である私、おばQのことではなく、このお話の主人公である「佐川真一」であります。お間違えの無いようお願いします。

お正月明け、最初の出勤日の午後、猪越課長が私(佐川)を呼ぶ。

![]() 「ISO認証のこと考えてくれただろう。私は品質保証の規格だということくらいしか知らない。まずは概要を教えてほしいこと。それから認証の準備のスケジュールを教えてほしい」

「ISO認証のこと考えてくれただろう。私は品質保証の規格だということくらいしか知らない。まずは概要を教えてほしいこと。それから認証の準備のスケジュールを教えてほしい」

![]() 「了解です。どこで話をしますか、それと時間はどれくらいを考えてますか。

「了解です。どこで話をしますか、それと時間はどれくらいを考えてますか。

情報量が多いですから、一度に全部ってわけにはいかないでしょう」

![]() 「そうか……それじゃ、今日はとりあえず15時までの2時間で、スケジュールの概略を教えてほしい」

「そうか……それじゃ、今日はとりあえず15時までの2時間で、スケジュールの概略を教えてほしい」

![]() 「小会議室を取りましょう。ノイズがないほうが良いですから」

「小会議室を取りましょう。ノイズがないほうが良いですから」

・

・

・

・

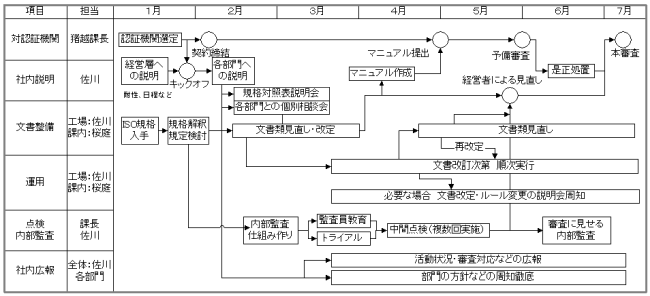

![]() 「まず簡単なガントチャートを作りましたのでご覧ください」

「まず簡単なガントチャートを作りましたのでご覧ください」

![]() 「おお、すごいね。明日にも審査が受けられそうだ」

「おお、すごいね。明日にも審査が受けられそうだ」

![]() 「まず認証機関の選定から始まります」

「まず認証機関の選定から始まります」

![]() 「キックオフが最初じゃないのか?」

「キックオフが最初じゃないのか?」

![]() 「キックオフをするには、審査日くらいは決めてないと話になりません。となると認証機関との交渉が先になります」

「キックオフをするには、審査日くらいは決めてないと話になりません。となると認証機関との交渉が先になります」

![]() 「なるほど、」

「なるほど、」

![]() 「それとキックオフをするには、手ぶらではできません。まず認証の体制作りが必要です。

「それとキックオフをするには、手ぶらではできません。まず認証の体制作りが必要です。

課長と私で構想を練り、経営層への説明のとき工場長の承認を得ておきたいですね」

![]() 「工場長だって! 通常の品質保証協定と違って大仰だな」

「工場長だって! 通常の品質保証協定と違って大仰だな」

![]() 「顧客からの品質保証協定は、受注しようとする営業が動きます。そして品質保証協定の中身も、品質管理体制と製品の具体的な品質について規定されています。ですから営業は前者については品質保証課に、後者については設計や品質管理や製造部門に検討を依頼します。

「顧客からの品質保証協定は、受注しようとする営業が動きます。そして品質保証協定の中身も、品質管理体制と製品の具体的な品質について規定されています。ですから営業は前者については品質保証課に、後者については設計や品質管理や製造部門に検討を依頼します。

工場長が関わると言えばサインをもらうくらいですし、それもめったにありません。

ということは組織体制も考えることはあまりありませんし、工場長を引っ張り出すこともありません。

しかしISOの審査を受ける場合、認証を必要とするのは営業部門ですが、営業が認証機関に話をするわけはありません。認証機関を探し、審査契約を取り交わすのは品質保証部門、つまりここです。

そしてISO認証の場合、審査を受ける部門は設計、製造、品管、品証だけでなく、総務も人事も購買も施設管理も倉庫もです。経理と守衛と診療所以外は関わるといえます。

経営者の関与ですが、まず方針に経営者が関わりますし品質システムの見直しも経営者です。リソースの確保もありますね。

この全体の活動を、計画し推進し取りまとめるのは品質保証課です。品証課長のお仕事は、経営層に認証活動を始める時点でその必要性の説明と了解をとること、

この全体の活動を、計画し推進し取りまとめるのは品質保証課です。品証課長のお仕事は、経営層に認証活動を始める時点でその必要性の説明と了解をとること、

キックオフとは、そういうことを関連部門に周知することです。

ですからキックオフでは関わるすべての部門を集めなければなりませんし、ボールを蹴るのは工場長です」

![]() 「なるほど、良く分かった。

「なるほど、良く分かった。

となるとキックオフでは、関連する部門に対して何をするのかなどを、説明しなくてはならないな」

![]() 「そうです。そのためには要求事項に対応する工場の規定、その内容、過不足などを説明まではともかく、何をどう進めるかの資料を配布できないとなりません」

「そうです。そのためには要求事項に対応する工場の規定、その内容、過不足などを説明まではともかく、何をどう進めるかの資料を配布できないとなりません」

![]() 「あれだね、君がゲーム機の品質保証協定の説明会のとき配った3段組だな

「あれだね、君がゲーム機の品質保証協定の説明会のとき配った3段組だな

![]() 「そう、あれと同じものを作るわけです。ところがまだ我々はISO規格を入手していません。昨年末に購入依頼しました。数日中に手に入ると思います。

「そう、あれと同じものを作るわけです。ところがまだ我々はISO規格を入手していません。昨年末に購入依頼しました。数日中に手に入ると思います。

まずはそれを読んで要求事項を把握して、工場の規定との対照表を作り、過不足の精査をしてということになります。これに……10日はかかりますね。

これらの仕事をシリーズにすると当然長くなりますので、チャートでは認証機関の選定の流れ、経営層に推進体制やスケジュールの説明、規格を読んで対応の検討、この三つを並列にしました。」

![]() 「なるほど、キックオフするまで簡単ではないんだ。

「なるほど、キックオフするまで簡単ではないんだ。

ちょっと待てよ、このチャートではキックオフまでに3段組は作れないのか?」

![]() 「キックオフを遅らせたくなく、3段組完成まで半月かかるとすると、キックオフには間に合いません。それに全体を集めたキックオフの場で各部門に内容まで説明するのは無理です。

「キックオフを遅らせたくなく、3段組完成まで半月かかるとすると、キックオフには間に合いません。それに全体を集めたキックオフの場で各部門に内容まで説明するのは無理です。

それでキックオフの後に部門ごとに説明会をして、そのときに3段組を配布して具体的に説明したいと思います」

![]() 「それでも理解できないから、その後に各部門の相談会を持つということか」

「それでも理解できないから、その後に各部門の相談会を持つということか」

![]() 「現実には個別の相談会はイベントというより、日々の立ち話、電話、会議への招集などで行われるでしょう」

「現実には個別の相談会はイベントというより、日々の立ち話、電話、会議への招集などで行われるでしょう」

![]() 「講釈師 見てきたような嘘を言いと……」

「講釈師 見てきたような嘘を言いと……」

![]() 「予言者と言って欲しいところですね。ついでにカサンドラと違って信用してほしいです」

「予言者と言って欲しいところですね。ついでにカサンドラと違って信用してほしいです」

![]() 「失礼した。君の予言能力は知らないが、ISOについての知識を尊敬するよ」

「失礼した。君の予言能力は知らないが、ISOについての知識を尊敬するよ」

![]() 「ということで、課長へのお願いは昨年と変わりません。

「ということで、課長へのお願いは昨年と変わりません。

![]()

一つ、私が経営層への説明資料を数日でまとめますから、課長は工場長に説明する日を決めてください。その前に内容を完璧に理解してくださいね。工場長はともかく副工場長がいちゃもん付けると思いますから、自信をもって説得できるようになってほしいです。

工場長がこのスケジュールを承認して実施を命令してくれないと、一切が進めません。

二つ、認証機関との交渉をお願いします。調べると本社の生産技術部の

その方と一緒に認証機関を回るとかして早急に当たりを付けてほしいのです。それが難しいなら前回提案しましたが、イギリスで認証機関を探して貰うよう手配してほしい。

|

品質保証の国際規格 ◇ISO規格の対訳と解説◇ 増補改訂版 | |

| 監修 久米 均 | |

| 日本規格協会 | |

今後いたるところから問い合わせがあるでしょうから、課長がたいていのことに答えられるようになってほしいのです。

あっ、先ほど課長が知ってほしいと申しましたのは認証の仕組みと手順です、今の話は規格要求事項のことですよ。

四つ、ワープロ打ちの人間の手配です。桜庭さんひとりに頼っていてはふた月みっ月では終わりません。ISOの準備が本格的になると私は規定の手伝いはできなくなります。

それとその人次第ですが、気が利く人ならワープロ作業だけでなく、規定の見直し作業とISO規格要求への適合修正までをお願いしたいところです。

五つは予算確保です。福田課長はISO認証を考えていなかったと思います。審査料金、ISOに関する講習会、出張旅費などがプラスになります。

正確には認証機関が決まってからですが、200万もあればよいかと思います。

イギリスから呼ぶとなると、我々のために来日するのか、複数の会社の審査をするのかで全く変わります」

![]() 「よし、分かった。一つ目は頼む。二つ目以下は分かった。

「よし、分かった。一つ目は頼む。二つ目以下は分かった。

とりあえず本社に相談の電話をするよ。

人のことだが、信頼性試験の方はどう考えても人数が多い。そこから持ってくるということで良いかな?」

![]() 「キー入力が速くないと使えないですね。1本指入力なら、努力してもらいましょう」

「キー入力が速くないと使えないですね。1本指入力なら、努力してもらいましょう」

猪越課長は仕事が早い。私と別れてすぐに本社に電話して當山に話しているようだ。

さて、私は課長が工場長に説明するための資料作りになる。

ええと、まだ工場にはプロジェクタがないはずだ。記憶では今年の夏、ISO審査のときオープニングで使うために買ったはずだ。ということはOHPか……原始的だな。

ISO9000の審査が始まった頃、審査員の説明はOHPがメインだった。某外資系認証機関は、オープニングの説明に落語のメクリのようなものを使っていた。

ISO9000の審査が始まった頃、審査員の説明はOHPがメインだった。某外資系認証機関は、オープニングの説明に落語のメクリのようなものを使っていた。

![]()

30年前は大昔である。今なら笑われるだろう。

いや、電気も来てないところの審査に行ったら、メクリが最強かもしれない。

経営層への説明に細かいことを語ってもしょうがない。伝えることは、ISO規格の概要、効果と費用、必要なリソース、そんなところだろう。

この時点でISO9001認証とは欧州への輸出の必須要件であり、認証する・しないの選択の余地はない。経営層にすれば、一刻も早く認証したい事態である。

だからあまのじゃく副工場長だって、認証の必要性についての疑問提起はないはずだ。

いや、![]() 副工場長はISOを品質保証課の陰謀と信じていたりして 😆

副工場長はISOを品質保証課の陰謀と信じていたりして 😆

今までの顧客との品質保証協定は、営業、設計、製造、品管、品証しか関わらなかった。それに対してISO認証は、ほとんどの部門が関わる。新たに加わる部門は、ISO審査は杓子定規で面倒くさいことを納得してもらいたい。仕方がないのだ。

現行の工場の組織を変える必要はないが、品質システムという考え方が必要。品質を作り出すのは設計と製造だけではない。間接部門も人の教育、製造環境、インフラ、製品の保護などの仕事を負っているのであり、自分の仕事ではどんなことが製品品質と関わっているかの認識を持つことが必要である。

特に言葉と文章の「言文一致」ならぬ、現実と文章の「現文一致」が必要だ。本来ならそれはISO特有のことではないはずだが、通常の会社の業務はトレランスがあって、ルールをはみ出てもマアマアと許容されるのが現実だ。

また文書の最新化、使用場所にあることが必要条件だ。また、異常発生時、責任者不在時、臨機応変な対応が必要な場合など、検討が必要になる。今までは常識とか前例でしていたのをはっきり明文化しなければならない。

もし規則通り運用している会社があれば、ISO認証に当たっては不足分を規則に加えればおしまいだ。だが規則通り運用している会社はまずない。

ISO認証の準備とは従業員に規則を守らせることであり、決してシステム構築などというものではない。

スケジュールについては課長に渡した以上のものは今はできない。認証機関との交渉でシステム運用期間と審査日程が決定される必要がある。現状では最短で7月上旬と見込む。

・

・

・

・

シャカシャカとキーを打ち、16時にはA4で4枚ほどにまとめた。

猪越課長は部屋から出たり入ったりしていたが、今は席にいる。

私は課長に声をかける。

![]() 「課長、お時間よろしいですか?」

「課長、お時間よろしいですか?」

![]() 「ああ、私も佐川君に話があったんだ。会議室で……」

「ああ、私も佐川君に話があったんだ。会議室で……」

・

・

・

・

![]() 「まず私から、本社の當山さんと話をした。当社で審査を受けたところは、まだないそうだ。現在、審査契約を結んだところは3カ所で、一番早いところで6月審査予定とのことだ。

「まず私から、本社の當山さんと話をした。当社で審査を受けたところは、まだないそうだ。現在、審査契約を結んだところは3カ所で、一番早いところで6月審査予定とのことだ。

ウチも認証が決まって認証機関と話をしたいというと、認証機関に相談に行くなら一緒に行ってやろうという。場所は横浜だそうだ。

ウチも認証が決まって認証機関と話をしたいというと、認証機関に相談に行くなら一緒に行ってやろうという。場所は横浜だそうだ。

船級検査(注2)って知ってるかい?

船級検査をしている会社が事業拡大でISO審査をするところが多いそうだ。当然だけど船級検査の会社は港町にあるからね」

![]() 「認証機関の仕事の込み具合はどうなんでしょう?」

「認証機関の仕事の込み具合はどうなんでしょう?」

![]() 「それも聞いた。現状では相談は極めて多いけど、審査契約までしたところはまだ少ないようだ。うまくすれば7月審査予定は入るだろうとのこと。

「それも聞いた。現状では相談は極めて多いけど、審査契約までしたところはまだ少ないようだ。うまくすれば7月審査予定は入るだろうとのこと。

もっとも當山さんの話では、ウチの認証準備がこれからスタートと聞いて、7月審査はとても無理だという。彼は早くても10月だろうという、どうだろうね?

別の工場が審査を受けるとき見学をしたいから、連絡してもらうよう頼んでおいた。近くなら一緒に行ってもらいたい」

私はもちろん當山さんを知っている(30年前だけど)。ハッキリ言って口だけ男だ。彼の話は信用できない。

![]() 「それはためになりますね。しかし7月は難しいか?」

「それはためになりますね。しかし7月は難しいか?」

![]() 「當山さんは、イギリスの認証機関に頼むことは考えたことがないようだ。

「當山さんは、イギリスの認証機関に頼むことは考えたことがないようだ。

それは営業からイギリス駐在員に聞いてもらおう」

![]() 「そのときはそのイギリスの認証機関は、日本にも支社か子会社があるところでないといけませんね」

「そのときはそのイギリスの認証機関は、日本にも支社か子会社があるところでないといけませんね」

![]() 「もちろんだ。日本進出を計画しているも、まだ日本で仕事の依頼を受けてないところなら、7月審査でも受けてくれるだろう。初回はイギリスからきて、二度目以降は日本の事業所に頼むことにしたいな」

「もちろんだ。日本進出を計画しているも、まだ日本で仕事の依頼を受けてないところなら、7月審査でも受けてくれるだろう。初回はイギリスからきて、二度目以降は日本の事業所に頼むことにしたいな」

注:ISO認証の維持審査の間隔は、当初は半年に一度だった。その後、半年か1年かの選択となり、すぐに1年のみとなった。

![]() 「私の方からはそんなところだ。

「私の方からはそんなところだ。

佐川君の話をどうぞ」

![]() 「経営層への説明書案です。どれくらい時間を取っていただけるか知りませんが、課長から1ページを説明してもらい、2ページ以降はお読みいただければ良いかと思います」

「経営層への説明書案です。どれくらい時間を取っていただけるか知りませんが、課長から1ページを説明してもらい、2ページ以降はお読みいただければ良いかと思います」

猪越はパラパラとめくる。

![]() 「よくまとまっている。いずれにしても認証機関と日程を決めないとダメかな?

「よくまとまっている。いずれにしても認証機関と日程を決めないとダメかな?

いや待てよ、今日の情報だけでもメールしておいて、工場長のご意向と説明の日時を伺っておいたほうが良いな。もしかして日程が決まっていなくても、ISO認証の説明を聞きたいかもしれない」

![]() 「そうですね。審査が混んでいて日程が決まらなければ、イギリスに頼む可能性もあると説明しておいた方が良さそうです」

「そうですね。審査が混んでいて日程が決まらなければ、イギリスに頼む可能性もあると説明しておいた方が良さそうです」

![]() 「佐川君の資料は、私自身が勉強するためにも、ちょっと見させてもらう。

「佐川君の資料は、私自身が勉強するためにも、ちょっと見させてもらう。

ええと、それから信頼性試験の山下君を規定類整備の応援をさせることは、大村係長の了解をもらった。

彼はパソコンが大好きらしいから、キーボードくらい打てるだろう。明日からこちらを応援することで係長も本人も了解している。

彼を使えるかな?」

![]() 「彼とは面識はありませんが大丈夫でしょう。仕事は山ほどありますから、ワープロ作業に飽きない人なら御の字です。

「彼とは面識はありませんが大丈夫でしょう。仕事は山ほどありますから、ワープロ作業に飽きない人なら御の字です。

やる仕事を桜庭さんと打ち合わせておきます。ご心配ありません。

話は変わりますが、課内の方針はどうするのでしょう?」

![]() 「いろいろ考えたけど、ISO認証以外は特段変わらないから、私としては4月からにするよ。今日信頼性試験の部屋を眺めていたが、20人もいるんだぞ。なんであれほど人が必要なのか分からない。

「いろいろ考えたけど、ISO認証以外は特段変わらないから、私としては4月からにするよ。今日信頼性試験の部屋を眺めていたが、20人もいるんだぞ。なんであれほど人が必要なのか分からない。

計測器管理室も眺めたけど、内作というか内部で校正できるものが少ないんだよね。精度的に基準器がいっぱいいっぱいだよ。もう内作はノギスとマイクロそれにマルチメーターくらいにして、あとは外に出したらどうなのかな。輸送の手間があるが、日程を決めて出張校正をしてもらったほうが良いんじゃないかな」

![]() 「私もそう思います。先月から浜本さんに、ラインの検査装置を出張校正でするよう指示しています。いずれにしても単に校正漏れをなくすのではなく、管理方法も見直さないとISOレベルにはなりません」

「私もそう思います。先月から浜本さんに、ラインの検査装置を出張校正でするよう指示しています。いずれにしても単に校正漏れをなくすのではなく、管理方法も見直さないとISOレベルにはなりません」

![]() 「計測器管理室も管理者がいないんだよ。

「計測器管理室も管理者がいないんだよ。

佐川君が見てくれるなら、計測器も担当してくれないか?

そこまでは手が回らないかな」

![]() 「ああ、良いですよ。既にいろいろしてますし、お任せください」

「ああ、良いですよ。既にいろいろしてますし、お任せください」

![]() 「自分から言っておいてなんだが、大丈夫だね? あとでできませんとなると困る」

「自分から言っておいてなんだが、大丈夫だね? あとでできませんとなると困る」

![]() 「大丈夫ですよ」

「大丈夫ですよ」

![]() 「それじゃ計測器管理を佐川君に任せると、職制表も変えるよ。

「それじゃ計測器管理を佐川君に任せると、職制表も変えるよ。

顧客対応の品質保証協定の負荷のほうはどう?」

![]() 「営業課長に状況をお聞きしました。現時点、新たなものはないようです。

「営業課長に状況をお聞きしました。現時点、新たなものはないようです。

生産ロット対応の二者監査対応だけでしたら問題ないと思います。

ISO認証の準備が予想以上にかかると見当が付きませんが」

![]() 「まあ、そのときはそのときだ。」

「まあ、そのときはそのときだ。」

プロジェクターのことを桜庭さんに聞くと、以前プレゼン用に1台買ったのがあるそうだ。ただVGAなので映像がイマイチで、今は誰も使わないという。

注:VGAとはアスペクト4:3で解像度640×480である。MS-DOS時代はこれが普通だった。

注:VGAとはアスペクト4:3で解像度640×480である。MS-DOS時代はこれが普通だった。

SVGAとはアスペクト4:3で解像度800×600で、一目見てVGAとは段違いだった。

ちなみにファミコン(1983年)は256×240、スーパーファミコン(1990年)は512×478、それで楽しんでいたのだ。今のゲーム用モニターは最低でFHD(1920×1080)である。とんでもなく高画質になったものだ。

私のウェブサイトの絵も、初期のものはWindows付属のペイントでドット絵を描いていた。さすがに今はペイントを止めてGIMPを使っている。

どこにあるのかと聞くと、なんと工場長室の天井に取り付けてあるという。営業では使い道がないと遊休設備に置いていたら、工場長がもったいないと自室につけさせたという。会議のときそれで資料を壁に映しているそうだ。

それなら経営層説明にはパワーポイントが使える。それは良かった。解像度は忘れよう。

それから桜庭さんと規定のワープロ入力の分担をどうするか話した。とにかく現行の規定をテキストだけでも電子データにしなければならない。

次の段階の規定の見直しについては、各担当者と話し合って修正をしなければならない。方法を説明すれば山下さんが一人でできるかな?

現在の情報や帳票の流れも彼が調べて見直しできれば御の字なのだが、明日、山下さんとじっくり話をしてみよう。

お正月明けは残業せずに帰ろうと、私も定時のベルが鳴ると退社した。

午後8時頃である。品質保証課では猪越課長がいつもの調子で残業をしている。

どういう風の吹き回しか、副工場長が部屋に入ってきた。

![]() 「おお、猪越、品質保証課はどうだ?」

「おお、猪越、品質保証課はどうだ?」

![]() 「どこも仕事に変わりはありません。物事を処理して納期までに期待されるレベルでアウトプットするだけです」

「どこも仕事に変わりはありません。物事を処理して納期までに期待されるレベルでアウトプットするだけです」

![]() 「品質保証は愚図の吹き溜まりだから、しっかり管理しろよ」

「品質保証は愚図の吹き溜まりだから、しっかり管理しろよ」

![]() 「そんなことありません。皆普通の人です」

「そんなことありません。皆普通の人です」

![]() 「特にあの佐川は危険人物だぞ」

「特にあの佐川は危険人物だぞ」

![]() 「話をした限りでは温厚で有能です」

「話をした限りでは温厚で有能です」

![]() 「あいつは上司の命令に従わない。理屈ばかりこねる。何かあれば懲戒処分にしろ」

「あいつは上司の命令に従わない。理屈ばかりこねる。何かあれば懲戒処分にしろ」

![]() 「気を付けます」

「気を付けます」

![]() 「そうしたほうがいい」

「そうしたほうがいい」

副工場長はそれで満足したのか部屋を出ていく。

猪越課長はすぐに会話したことも忘れて、課長の仕事でなくひたすら

新年の計は元日にありというが、猪越課長の願いは遅くまで会社にいることだろうか?

![]() 本日のタイトル

本日のタイトル

教育って座学を意味しないし、教える方・教えられる方とも、教育と認識することもない。

教育とは極論すれば相手を自分の希望するように変えることだ。洗脳と何が違うかと言えば、相手のためなら教育であり、教えるもののためなら洗脳なのかな?

上司が部下を、部下が上司を教育することは、共に必要である。

演繹すれば、佐川は副工場長も教育しなければならないわけだが、そりゃ無理や😥

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

「法律の三段組」とは、条文を教育とか勉強するときのまとめ方です。 具体的には、条文本文、その補足説明、参考すべき他の条文や下位規定の引用からなり、対照しやすく三段に表記するものです。 | ||

注2 |

現代は災害や事故に備えて保険を掛ける。特に船は気象条件などのリスクが高く、また事故が起きたときの被害が大きい。そのために船に保険を掛けるが、車と違い船の場合は個体の状況が大きく違う。それで専門の鑑定士が船の状況を調べて、保険を受け付けるか決める仕組みである。

現代は災害や事故に備えて保険を掛ける。特に船は気象条件などのリスクが高く、また事故が起きたときの被害が大きい。そのために船に保険を掛けるが、車と違い船の場合は個体の状況が大きく違う。それで専門の鑑定士が船の状況を調べて、保険を受け付けるか決める仕組みである。船の保険を引き受ける際の船級検査の制度は18世紀半ばに作られてから、現代まで引き継がれている。 ロイド(LRQA)、デット・ノルスケ・ベリタス(DNV)、ビューローベリタス(BV)など老舗のISO認証機関は、すべて船級協会もしくはそこから分離した会社である。 | ||

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|