注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

今日は朝から佐川はISO認証の指導のために千葉工場を訪ねている。

とはいえ思いがけない事件があって、佐川をまともに相手してくれない。下手をすると刑事事件になるかもしれないからそれはやむを得ない。

佐川は誰も相手してくれない時間を利用して、千葉工場のマニュアルドラフトやその他の資料を拝見していた。

お昼になったので、桜井さんが従業員食堂に連れて行ってくれた。

いろいろ考えて食べていると、ついつい早食いになってしまう。

午前中にいた会議室に戻ると、林課長がいる。

![]() 「昼休みですが、時間がないのです。少し話よろしいでしょうか」

「昼休みですが、時間がないのです。少し話よろしいでしょうか」

![]() 「どうぞ、どうぞ、時間がないのは私も同じです」

「どうぞ、どうぞ、時間がないのは私も同じです」

![]() 「桜井さんから聞きましたが、午前中は当工場の書類をご覧になられていたとのこと。出来上がりの具合はどんなものでしょう?」

「桜井さんから聞きましたが、午前中は当工場の書類をご覧になられていたとのこと。出来上がりの具合はどんなものでしょう?」

![]() 「歯に衣着せないで申しますが、審査を受けるにはまだまだと思います。

「歯に衣着せないで申しますが、審査を受けるにはまだまだと思います。

それと規定類を拝見していないのですが、規定と記録はマニュアルを支えていますか?」

![]() 「マニュアルを支える? それはどういう意味でしょうか?」

「マニュアルを支える? それはどういう意味でしょうか?」

![]() 「うーん、基本的なことからお聞きします……お宅がISO認証すると決めて、認証のための活動計画を作りましたか? あれば拝見したいです」

「うーん、基本的なことからお聞きします……お宅がISO認証すると決めて、認証のための活動計画を作りましたか? あれば拝見したいです」

![]() 「立派なものではありませんが、これです」

「立派なものではありませんが、これです」

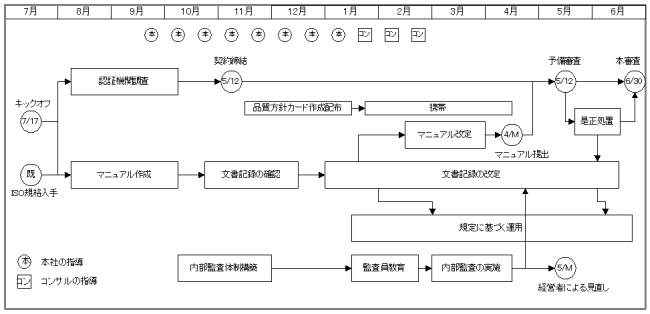

林課長は「ISO認証関係」と書かれたパイプファイルを広げてトップに綴じられている計画表を見せる。

まず見て驚いたのはキックオフが昨年の7月である。もう9カ月も経っている。日程から見れば十分な仕上がりになっていておかしくない。これは指導などしなくても問題ないのではないだろうか?

本社の指導が悪いと言っても普通に仕事していれば規定の見直しもとうに終わっているだろうし、運用期間も十分だ。

スケジュールにはキックオフ、ISO規格入手、マニュアル作成、文書記録の確認、内部監査とイベントが矢印でつながっている。書かれているプロセスとイベントがほんのわずかしかない。これで仕事が進むのか疑問だが、詳細は別にあるのかもしれない。なくても、やるべきことをしているなら問題はない。

順序もシリーズに並べただけでパスが長すぎる。これもやるべきことの順序が決まっているわけではないし、パスが長いから悪いわけではない。福島工場のように審査までの期間が短いわけではないから、この通りしているなら問題ないだろう。

![]() 「桜井さん、悪いですがお宅の規定集を持ってきてくれませんか?」

「桜井さん、悪いですがお宅の規定集を持ってきてくれませんか?」

桜井が立って部屋を出ていく。

![]() 「林課長さん、計画表は分かりましたが進捗はどうですか?」

「林課長さん、計画表は分かりましたが進捗はどうですか?」

![]() 「一応、そのスケジュール表のイベントは片付けてきたつもりです」

「一応、そのスケジュール表のイベントは片付けてきたつもりです」

![]() 「スケジュール通りとおっしゃいますと、既に内部品質監査もしていますね。監査記録を見せてください」

「スケジュール通りとおっしゃいますと、既に内部品質監査もしていますね。監査記録を見せてください」

![]() 「それならISO推進グループの部屋に行ったほうが良いですね。桜井さんもそこに取りに行ったはずですから、途中で会うでしょう。では行きますか」

「それならISO推進グループの部屋に行ったほうが良いですね。桜井さんもそこに取りに行ったはずですから、途中で会うでしょう。では行きますか」

林課長と佐川は会議室を出ると、遠くから桜井さんが来るのが見えた。桜井さんは立ち止まり、我々が行くのを待って三人で桜井さんが来た方に歩き出す。

100mほど離れた別の建屋に入り、一つの部屋に入る。机6つが島を作り、部屋の3分の一ほど衝立で仕切られた打ち合わせ場があり、パソコンラックが二つ、コピー機があり、電話が2台ある。相当力を入れている感じだ。

机の島に一人の人が座って書類を見ている。

林課長がその人に声をかけて、4人が打ち合わせ場に座る。

![]() 「ええと、ISO推進グループには、こちらの藤本さんがリーダーで、桜井さんが専任で作業をしている。この他に兼務者が数人いる。

「ええと、ISO推進グループには、こちらの藤本さんがリーダーで、桜井さんが専任で作業をしている。この他に兼務者が数人いる。

こちらは本社の當山さんの後任の佐川さんだ。昨日、私が本社に指導をお願いしたところ、急遽来てくれた。

では佐川さん始めてください」

![]() 「本日私は、本社の野上課長から千葉工場のISO認証の支援をしろと指示を受けてまいりました。

「本日私は、本社の野上課長から千葉工場のISO認証の支援をしろと指示を受けてまいりました。

まず私のISO認証に関する力量ですが、自信はあります。まだ認証したという実績はありませんが、規格の理解、それを実現する方法を知っているつもりです。

しかし無から有を生むことはできませんし、半月で認証しろと言われてもそれはムリです。当たり前ですがISO認証するのは工場の人であり、指導する人が認証するわけではありません。私に規定を作れと言われても、規定を作ることはできますが、それは支援者の仕事ではありません。そこは理解してください。

まず現状の進捗状況、お宅さんのこれからどうするかという計画、そんなことを教えてもらいたいです」

![]() 「藤本さん、現在の状況説明をしてください」

「藤本さん、現在の状況説明をしてください」

![]() 「認証計画はこの通りです」

「認証計画はこの通りです」

打ち合わせ場の一方の壁にA2サイズに大きくコピーした、林課長が見せてくれた計画表が張ってある。

![]() 「立派な計画ですね。進捗はいかがですか?」

「立派な計画ですね。進捗はいかがですか?」

![]() 「計画通りです」

「計画通りです」

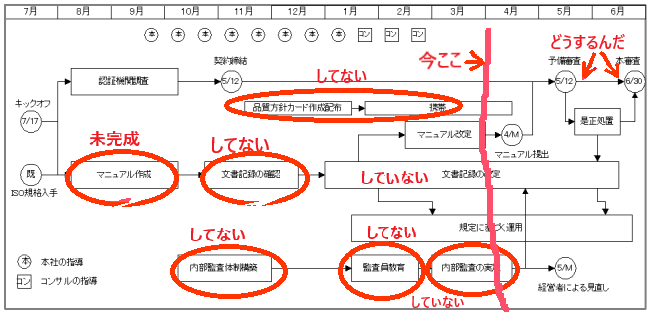

![]() 「そうしますと今日は3月30日ですから、既に内部監査を始めていますね。実施した内部監査記録を拝見してもよろしいですか?」

「そうしますと今日は3月30日ですから、既に内部監査を始めていますね。実施した内部監査記録を拝見してもよろしいですか?」

![]() 「いや、まだ内部監査はしていないのです」

「いや、まだ内部監査はしていないのです」

![]() 「すると予定より遅れていることになりますね……

「すると予定より遅れていることになりますね……

監査員教育はいかがですか?」

![]() 「いや、それもまだです……」

「いや、それもまだです……」

![]() 「おいおい、先週君に聞いたとき、内部監査は来週から始めると言っていたね。教育もしていないのか?」

「おいおい、先週君に聞いたとき、内部監査は来週から始めると言っていたね。教育もしていないのか?」

![]() 「コンサルの坂本さんが、審査員教育の資料を持ってくると言っていたのです。待っていたのですが、3月になってから顔を出さなくて、そして今回の問題になってしまいました」

「コンサルの坂本さんが、審査員教育の資料を持ってくると言っていたのです。待っていたのですが、3月になってから顔を出さなくて、そして今回の問題になってしまいました」

![]() 「でも監査員教育は1月末からとなっていますよ。その時点でリカバリーかけないとまずいでしょう」

「でも監査員教育は1月末からとなっていますよ。その時点でリカバリーかけないとまずいでしょう」

![]() 「できなかったのです。我々は何をしたら良いか分からない。當山さんは、今年明けに監査員教育の資料を渡すと言っていたのです。でも口だけでなにもしてくれない。

「できなかったのです。我々は何をしたら良いか分からない。當山さんは、今年明けに監査員教育の資料を渡すと言っていたのです。でも口だけでなにもしてくれない。

そもそもの原因は本社の當山さんが仕事しないからじゃないですか」

![]() 「ともかく計画よりも大幅に遅れているわけですね。このままじゃ5月12日の予備審査は無理ですね」

「ともかく計画よりも大幅に遅れているわけですね。このままじゃ5月12日の予備審査は無理ですね」

![]() 「うーん、藤本さん、この計画で、実際に進んでいるのはどこまでなのか?」

「うーん、藤本さん、この計画で、実際に進んでいるのはどこまでなのか?」

![]() 「本社から来た指導に来た人が指導もせず金儲けに励んでは、工場の人が頑張ってもどうにもならんですよ」

「本社から来た指導に来た人が指導もせず金儲けに励んでは、工場の人が頑張ってもどうにもならんですよ」

![]() 「それは分かった。だけど君は先週も今週も計画通りと言っていただろう」

「それは分かった。だけど君は先週も今週も計画通りと言っていただろう」

![]() 「課長だって普段見ていれば分かるでしょう、知らなかったとは言わせませんよ。内部監査員教育はしたのかって、まさか素面で行ってるんじゃないでしょう。

「課長だって普段見ていれば分かるでしょう、知らなかったとは言わせませんよ。内部監査員教育はしたのかって、まさか素面で行ってるんじゃないでしょう。

私は半年も前から當山さんじゃしょうがないと言ってましたよね。昨年から市内でISOに詳しい人がいないかって私は必死に探しましたよ。やっと探し当てた人が問題になって……

ISO認証なんて、計画を作り時間管理できるようなものじゃない。研究とか開発みたいに先が見えず、成功するかしないか分からない、山師の仕事ですよ。

問題多発で遅れ遅れで、今となっては打つ手がない。誰が悪いんですか!」

![]() 「ちょっとコーヒーでも飲んでこよう、藤本君」

「ちょっとコーヒーでも飲んでこよう、藤本君」

桜井さんが藤本氏を抱えて部屋から出ていく。

どうなっているんだ、ここは!

佐川は呆れた。

呆れたのは藤本氏が切れたことではなく、林課長が他人事のように言ったことでもない。

😦 |

自分たちが勉強するとか、考えるとか、計画より遅れたら問題を上にあげるとか、事業本部に駆け込むとか、企業人としてできること、しなければならないことはあるだろう。

鬱憤を課長にぶつけるとか、課長が自分の課の仕事の進捗を把握していないとか、無気力というか怠慢というか…

![]() 「どうも御見苦しいところを……藤本君は午前中、人事と総務にヒヤリングされていて、ちょっと精神状態が普通じゃないのかもしれません。いろいろありまして大変です」

「どうも御見苦しいところを……藤本君は午前中、人事と総務にヒヤリングされていて、ちょっと精神状態が普通じゃないのかもしれません。いろいろありまして大変です」

![]() 「大変なのは分かりました。しかし今、考えることはこれからどうするかです。

「大変なのは分かりました。しかし今、考えることはこれからどうするかです。

少し状況を整理しましょう。

まずコンサルの問題は置いといて、千葉工場の事業上、ISO認証の必要性をどうお考えですか?

諦めることが、許されるのか?

あるいは多少時期を遅らせることが許容されるのか?

一度認証計画を見直して、いつ頃なら達成できると考えられるか?

認証のための人員計画を再検討できるのか?」

![]() 「おっしゃることは良く分かります。考えることが多々あります」

「おっしゃることは良く分かります。考えることが多々あります」

![]() 「午前中にお話ししたとき、林課長さんは午後一まで待ってほしいとおっしゃった。

「午前中にお話ししたとき、林課長さんは午後一まで待ってほしいとおっしゃった。

まだ昼休みは終わっていませんが、それはどうなったのでしょう?」

![]() 「まず工場の事業上、認証は絶対必要です。それは最重要です。認証予定日も遅らせられないから審査日程も動かせません。

「まず工場の事業上、認証は絶対必要です。それは最重要です。認証予定日も遅らせられないから審査日程も動かせません。

計画表を見直して、消し込んでないところを早急に追いあげないと……」

![]() 「お気持ちは分かりますが、あの計画表はだいぶ抜けがありますね。計画策定時にもう少し考える必要があったでしょう。

おっと、もちろんお宅に言わせれば、本社の支援が役に立たなかったというのは理解します。

「お気持ちは分かりますが、あの計画表はだいぶ抜けがありますね。計画策定時にもう少し考える必要があったでしょう。

おっと、もちろんお宅に言わせれば、本社の支援が役に立たなかったというのは理解します。

話は変わります。ご存じとは思いますが、私は本社から来た形になっていますが、福島工場の人間です。當山さんが退職されて、人がいないからと本社から応援を頼まれました。

私はISO認証なんて全くの素人。もっとも日本人でISO認証の経験者なんて、イギリスの工場に駐在していて、BS5750

まだ認証が始まったばかりの日本に、ISO認証のプロなんていません。

そんな駆け出しの私が、なんで工場の指導を頼まれたのかと言えば、福島工場はなんとか審査に対応できる見通しが付いたからです。

本社はそれを知って私に他の工場も指導させようとしたわけです。

私は誰かの指導を受けたことも、講習会に行ったこともありません。また現時点まともな指導書もありません。私のしたのは、ひたすらISO規格を読んで考えたのです。

私たちは本社が指導しますと売り込みに来たとき、お断りしました。それは自分たちが手探り、試行錯誤してISO認証は手が届くと思ったからです。

なぜ藤本さんは、いや千葉工場は本社の指導を必要としたのでしょう? 指導を受けないと内部監査ができないのでしょうか?

そして當山さんが役に立たないと思うと、次の指導者を探す。そのコンサルが問題になると、次の指導者を探す。

露骨に言えば、自分たちが頑張ってやろうという意思が弱いと思います」

![]() 「おっしゃる通りです。そして今まで実態を知らなかった私も管理不十分です。責任は私にあります。それにこればかりでなく、凸凹機械勤務の坂本さんとコンサル契約を結んでしまったことも大きなミスです」

「おっしゃる通りです。そして今まで実態を知らなかった私も管理不十分です。責任は私にあります。それにこればかりでなく、凸凹機械勤務の坂本さんとコンサル契約を結んでしまったことも大きなミスです」

![]() 「過ぎた過去は変えることができません。我々は今からどうするのかを考え、決めなければなりません。

「過ぎた過去は変えることができません。我々は今からどうするのかを考え、決めなければなりません。

林課長さんはISO認証を止めることはできず、日程を遅らすこともできないとおっしゃった。

それなら、どうするかを考えないといけないでしょう。

現状を認識せずに、いや認識していても他人事のように考えていては、道は開けません。

まず林課長さんが現在までの進捗状況、メンバーのやる気、リソースまあメンバーの能力ですね、そういうものからどういう状況にあるのか考えてほしい。

納期というか日程は動かせないというならどうするのか、それは千葉工場の経営レベルで判断しなければならないでしょう。

正直言いまして私は、自分の福島工場、長野工場、兵庫工場の認証を請け負っているのです。いずれも納期通りに問題なく認証しようと努力しています。

私の立場で申せば、4つの工場を指導して一兎も得られないなら、みっつの工場をしっかりとやりたい。

ひとつでも大変なのはお分かりでしょう。それが三つでは、とんでもなく大変なのが分かりますよね」

![]() 「内部で検討します。佐川さんは桜井さんと規定類について検討しておいてください」

「内部で検討します。佐川さんは桜井さんと規定類について検討しておいてください」

・

・

・

林課長は部屋を出ていって、しばらくして昼休み終了のチャイムが鳴る。

桜井さんと藤本さんが入って来る。

2人は佐川の向い側に座る。

![]() 「課長は部長と話をするとかで、現状の説明を藤本さんと私がいたします」

「課長は部長と話をするとかで、現状の説明を藤本さんと私がいたします」

![]() 「そうですか、時間がないから私が質問しますので、簡潔に説明してください。

「そうですか、時間がないから私が質問しますので、簡潔に説明してください。

ええと品質マニュアルを拝見しましたが、なぜ引用する規定とか記録を書き込んでないのですか?」

![]() 「品質マニュアルに規定とか記録を書き込む……どういう意味でしょう?」

「品質マニュアルに規定とか記録を書き込む……どういう意味でしょう?」

![]() 「品質マニュアルではISO規格の要求を実行しますと書いていますが、社内のどの文書で決めているかを書いてない、また記録を残せという要求でどんな記録が対応するのか書いてないようです」

「品質マニュアルではISO規格の要求を実行しますと書いていますが、社内のどの文書で決めているかを書いてない、また記録を残せという要求でどんな記録が対応するのか書いてないようです」

![]() 「そういう規定とか記録をマニュアルに記載するとは知りませんでした。当然、それはそこに書かれた規定が、規格要求に見合ったことを定めていないとまずいわけですね?」

「そういう規定とか記録をマニュアルに記載するとは知りませんでした。当然、それはそこに書かれた規定が、規格要求に見合ったことを定めていないとまずいわけですね?」

![]() 「そうです。まず審査員はこの工場がISO規格の要求しているかを、マニュアルを読んで確認するわけです。マニュアルはISO規格と工場の規定や記録をつなぐものですから、規格で○○することとあれば、規定の中で○○に該当することを定めていなければなりません。もちろん『する』だけではだめで、誰が何をどのようにと5W1Hがなくちゃなりません

「そうです。まず審査員はこの工場がISO規格の要求しているかを、マニュアルを読んで確認するわけです。マニュアルはISO規格と工場の規定や記録をつなぐものですから、規格で○○することとあれば、規定の中で○○に該当することを定めていなければなりません。もちろん『する』だけではだめで、誰が何をどのようにと5W1Hがなくちゃなりません

例えば4.1.2で組織という項目があります。その中で『品質に影響する業務を管理し、実行し、検証するすべての人々の責任、権限及び相互関係を明確にする』と書かれています。

お宅の品質マニュアルドラフトをみると『品質に影響する業務を管理し、実行し、検証するすべての人々の責任、権限及び相互関係を明確にします」と書いてあるだけです。

あるべき姿としては『品質に影響する業務を管理し、実行し、検証するすべての人々の責任、権限及び相互関係を工場規定のXXXXで定めます』と書いてほしいわけです。

とは言っても新たに工場の規定を作るのではなく、同じ会社ですからどこの工場もパターンは決まっていると思います。工場の規定に『工場組織規定』とか『工場の職制を定める規定』といったものがあるはずです。それをここに引用してほしいのです」

![]() 「えええ、マニュアルってそのように書くのですか?」

「えええ、マニュアルってそのように書くのですか?」

![]() 「審査前に提出する資料はいろいろありますが、規格に対応した会社の規定や記録の対応を示すものがマニュアルです。審査員はマニュアルを読んで、工場の各項番に対応する文書名、記録名を調べてくるわけです」

「審査前に提出する資料はいろいろありますが、規格に対応した会社の規定や記録の対応を示すものがマニュアルです。審査員はマニュアルを読んで、工場の各項番に対応する文書名、記録名を調べてくるわけです」

![]() 「ということは現在の品質マニュアルドラフトをお読みになったようですが、それではダメということですね?」

「ということは現在の品質マニュアルドラフトをお読みになったようですが、それではダメということですね?」

![]() 「ダメというか、不足しているから追記しなければならないということです。

「ダメというか、不足しているから追記しなければならないということです。

もちろんそれだけでなく、規格が要求していることを、この工場の規定が満たしているかどうかの方が大きな問題ですが」

![]() 「規定が規格要求に見合っているかどうかは調べていません。マニュアルに『します』と書いただけではダメなのですね?」

「規定が規格要求に見合っているかどうかは調べていません。マニュアルに『します』と書いただけではダメなのですね?」

![]() 「審査員はこちらに来る前にマニュアルを見て、規格要求に工場が応えているかを確認します。その段階でOKにならないと審査に来ません。

「審査員はこちらに来る前にマニュアルを見て、規格要求に工場が応えているかを確認します。その段階でOKにならないと審査に来ません。

そして審査のために工場に来て、本当に会社の文書に規格要求が展開されているかを確認します」

![]() 「となると全面的に見直しになるぞ。そもそもそんなこと考えていなかった」

「となると全面的に見直しになるぞ。そもそもそんなこと考えていなかった」

![]() 「それはおかしいですよ。

「それはおかしいですよ。

その計画を見ますと『文書記録の確認』というプロセスがあります。それは規格要求と今の規定との比較をして過不足ないことをチェックすることでしょう。

違いますか?」

![]() 「藤本さん、これは何をすることと考えていたのですか?」

「藤本さん、これは何をすることと考えていたのですか?」

![]() 「私も分からないんだ。當山さんからもらった計画表にそう書いてあったからそのまま写した」

「私も分からないんだ。當山さんからもらった計画表にそう書いてあったからそのまま写した」

![]() 「するとその『文書記録の確認』としては何の作業もしていないのでしょうか?」

「するとその『文書記録の確認』としては何の作業もしていないのでしょうか?」

![]() 「當山さんも特に何も言わなかったな。彼は前回来てからの進捗はどうかなんて聞いたことがない」

「當山さんも特に何も言わなかったな。彼は前回来てからの進捗はどうかなんて聞いたことがない」

![]() 「この計画を見て不思議だと思ったのはいろいろありますが、各部門への規格説明とか実施事項の説明などをしていないのでしょうか?」

「この計画を見て不思議だと思ったのはいろいろありますが、各部門への規格説明とか実施事項の説明などをしていないのでしょうか?」

![]() 「関係部門を集めて、ISO認証とか審査スケジュールの説明はしました。

「関係部門を集めて、ISO認証とか審査スケジュールの説明はしました。

各部門の成すべきことの説明ですか? そういう説明はしていません」

![]() 「計画で漏れているとおっしゃいましたが、他にも漏れているものがありますか?」

「計画で漏れているとおっしゃいましたが、他にも漏れているものがありますか?」

![]() 「私が気付いたものは多々あります。もちろん計画表になくても実施しているかもしれません。

「私が気付いたものは多々あります。もちろん計画表になくても実施しているかもしれません。

|

| |||

|

|||

| だめだこりゃ | |||

・経営層への説明 体制、計画、

・各部門への説明 計画、実施事項、進捗報告

・各部門の実施事項の説明、定期相談会

・規格解釈の検討 説明会

・文書改定、ルール変更の説明会

・活動状況、審査対応の広報

・部門の方針の周知徹底

じっくりと見ればもっとあるかもしれません」

![]() 「経営層への説明というと?」

「経営層への説明というと?」

![]() 「私どもは工場長、副工場長、各部長を集めて、工場長室で行いました。

「私どもは工場長、副工場長、各部長を集めて、工場長室で行いました。

こちらは品質保証課長と私で、ISO認証制度の意味、効果、費用、認証のための審査、工場長の成すべきこと、部長の成すべきこと、まあそんなことを2時間ほど説明しました」

![]() 「そういうことは考えもしませんでした」

「そういうことは考えもしませんでした」

![]() 「それから各部門がISO活動していると、いろいろな疑問や悩みが湧き出てくると思います。そういうことへの対応をしてませんか?

「それから各部門がISO活動していると、いろいろな疑問や悩みが湧き出てくると思います。そういうことへの対応をしてませんか?

長野工場でも兵庫工場でも、各部門の人たちが、意味が分からないとか、規格要求をどのように対応したらよいか分からない、実行すると問題が起きる、などなど悩んでいました。そんな問い合わせ、相談対応にそれぞれ1日かかりました。

この工場だってそうじゃないのですか?」

![]() 「実を言って、各課とか従業員に何かしてほしいということを、まだお願いしていないのです」

「実を言って、各課とか従業員に何かしてほしいということを、まだお願いしていないのです」

![]() 「そうなのですか?

「そうなのですか?

そういえば『方針カードを作成・配付』するとありましたね。配りましたか?」

![]() 「していません」

「していません」

![]() 「…………」

「…………」

心中:この人たちやる気があるのか💢、もう関わりたくない。

佐川は今まで聞いた進捗を壁の計画表にマーカーで書き込んだ。

至るところ していない と書かれた。

![]() 「お宅で計画表の位置づけは、どういうものなのですか?

「お宅で計画表の位置づけは、どういうものなのですか?

計画表を書けば仕事は終わりですか? 計画書を作ったときが仕事の始まりでしょう」

2人とも黙ってしまう。

数分経っても沈黙が続くので、佐川は口を開く。

![]() 「當山さんの指導というのは、どういう方法でしたか?」

「當山さんの指導というのは、どういう方法でしたか?」

![]() 「まず説明というか座学のようなものはなかったです。

「まず説明というか座学のようなものはなかったです。

したことは、まずこの計画表と同じものを示して、このように進めていくのだと言いました。具体的にどのようなことをするのかの説明はありませんでした。

見せられた図を書き写したものがこれです。これを実行していこうと考えました。

その後、半月に1回来たのですが、毎回、前回来た時からの進捗を聞いて、その間に作成した文書とか記録などをコピーしていました。

基本的に我々がしている事を見ていただけでしたね。

こちらからいろいろ質問しても、回答を返すことはめったになかったです。情報を提供するのでなく、情報収集に来ているようでした」

![]() 「それで1日15万ですか」

「それで1日15万ですか」

![]() 「そうです。

「そうです。

たまに最初に配ったものでない資料を、課長に少し見せて買いませんかと売り込みをしていましたね。

皆そういうことを見てましたので、来なくて良いと言い出して、本社への指導依頼を止めたのです」

![]() 「凸凹機械の坂本さんでしたっけ、その方はどんな指導をしたのでしょう?」

「凸凹機械の坂本さんでしたっけ、その方はどんな指導をしたのでしょう?」

![]() 「彼の場合は、指導というよりも資料の提供ですね。ただ内容はどうあれ、マニュアルをどう書けばよいでしょうかと聞くと、マニュアルのサンプルをよこしてくれました。

「彼の場合は、指導というよりも資料の提供ですね。ただ内容はどうあれ、マニュアルをどう書けばよいでしょうかと聞くと、マニュアルのサンプルをよこしてくれました。

他にも『経営層による見直し』とはどんなものかと聞くと、どこかの会社の『経営層による見直し議事録』というのをいただきました。

参考にはなりましたね。

もっとも佐川さんによると、内容が不適切というか不十分とのことですが」

![]() 「みなさんは品質保証の仕事をしたことありますか?」

「みなさんは品質保証の仕事をしたことありますか?」

![]() 「品質保証ですか? そういった仕事をしたことはありません。

「品質保証ですか? そういった仕事をしたことはありません。

私は長年、現場の係長でしたが、昨年、役職定年になってこのISO推進グループに異動したのです」

![]() 「藤本さんは品質保証という仕事をしたことはないですか?」

「藤本さんは品質保証という仕事をしたことはないですか?」

![]() 「ありません。私は検査の係長で、役職定年にはまだ数年あったけど後任を育成するとかで、ここに来たのは桜井さんと同じく昨年の7月だ」

「ありません。私は検査の係長で、役職定年にはまだ数年あったけど後任を育成するとかで、ここに来たのは桜井さんと同じく昨年の7月だ」

![]() 「林課長は品質保証業務だったのですか?」

「林課長は品質保証業務だったのですか?」

![]() 「いや、元は製造の課長だったと思います」

「いや、元は製造の課長だったと思います」

![]() 「そうですか、品質保証業務をしていたら、品質マニュアルを書くのが仕事ですから、ある程度、肌感覚があったと思いますが、まったくしたことがないと……

「そうですか、品質保証業務をしていたら、品質マニュアルを書くのが仕事ですから、ある程度、肌感覚があったと思いますが、まったくしたことがないと……

ISO9001は品質保証の規格ですから、品質保証をしたことのない人にはチンプンカンプンでしょうね」

![]() 「佐川さんは品質保証を担当されていたのですか?」

「佐川さんは品質保証を担当されていたのですか?」

![]() 「過去形でなく現在進行形です。といっても昨年11月からですが。でも私は品質保証業務を必死に勉強しましたね。ひと月でプロになったと思います。

「過去形でなく現在進行形です。といっても昨年11月からですが。でも私は品質保証業務を必死に勉強しましたね。ひと月でプロになったと思います。

そしたら今年1月からISO認証の仕事が上積みされました。

ともかく品質保証の仕事をしていて、ISO規格を読むと相手が求めていることがスラっと分かるんですよ。元々ISO9001とは商取引が円滑になるように、世界中でいろいろな品質保証の規格があったり、契約ごとに品質保証要求が異なったりしているから、それを統一しようという発想ですからね。

今まで品質保証をしていた人にとっては変わり映えしない仕事です」

![]() 「そうだったのですか。私たちはISO認証とは全く新しい思想とばかり考えていました」

「そうだったのですか。私たちはISO認証とは全く新しい思想とばかり考えていました」

![]() 「さて、千葉工場、どうしますかね。

「さて、千葉工場、どうしますかね。

と言っても私の考えることではなく、千葉工場が決めることであり、私はその実現のお手伝いしかできません」

佐川は前世でどうだったかを思い返す。

當山さんの問題と長野工場と兵庫工場までは、前回そのままだ。

|

|

|

|

|

| 悩む佐川 |

そして千葉工場は、本社生産技術部も責任を感じておらず、放置された。

結果として千葉工場のISO認証は、1993年の暮れに半年遅れた記憶がある。

それで良いなら、佐川は自分の福島工場と長野、兵庫工場に力を注ぎ、千葉工場は放置という選択もある。いやそうせざるを得ない。

まずは千葉工場の考えを決めてもらう。それを本社の野上課長い報告して、千葉工場の属する事業本部……どこだろう?……そこと話しを付けてもらい、一時的に戦力を集中することで対処したいと思う。

千葉工場を含めて指導せよと言われたら……猪越課長、福島工場の工場長次第だな。

もし千葉も合わせて4つの工場を皆期限までに認証するとなると……体が一つでは無理に近い。移動がネックになる。

予備審まで3週間。どうしたものか?

![]() 本日の捨て台詞

本日の捨て台詞

30年前、ISO9001は「マネジメントシステム」ではなく「品質保証の規格」というタイトルだから、品質保証の担当者が、新しい取引先が追加になったくらいの感覚で、取り掛かるのが妥当なアプローチだったと思う。

ISO9001登場前に品質保証を要求した顧客は、防衛とか電力会社、NTTなど官公庁とか大手企業だけだった。だからB2B以外は、品質保証っておいしいのという時代だった。

しかしISO9001が登場し、その認証に品質保証の経験のない人たちがチャレンジした会社もあった。品質保証に携わったことのない人が、ISO9001認証に取り組むのは、いささか無謀な気がする。

しかし見方を替えると、今まで品質保証協定を求められていなかった企業が、わざわざISO9001を認証する必要があったのだろうか?

客に要求されていないのに認証すると決定したなら、それは戦略の間違いだろう。「戦略の失敗は戦術では取り返せない」

その後、どんどんとISOMS規格の認証が増えてきたが、今度は逆にISO9001をやったからISO14001もISO45001もという人が社内にもいたし、審査員には大勢いた。

だけど公害を知らずにISO14001の審査はできるのかという疑問はある。マネジメントシステムは、固有技術がいらないということは間違いだと思う。遡ればマネジメントシステムのみの審査とか認証というものがあり得るのだろうか?

現実にはそういう審査員が、環境側面は計算法とか、マニフェスト票に押印がない、みんなの努力で電力1%削減なんて言い出して形骸化したのでは……いえいえ、元々からっぽだったのがバレただけかも。おっと個人の感想です。

環境側面は計算法・マニフェスト票に押印がない・みんなの努力で電力1%削減

「そのどこが悪いの?」

そんな疑問を持つ人は審査員を止めてください

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

BS5750とはイギリスの品質保証の国家規格(日本のJISに当たる)だった。イギリスのサッチャー首相は産業再興のために国家や地方自治体と取引する企業はBS5750の認証を必要とした。 だからイギリスの所在する日系の工場はほとんど認証していた。 まあ、そういった努力の甲斐もなく、イギリスは復活しなかったようだ。 | ||

注:マニュアルに何をどこまで書くべきかは認証機関によって異なった。なにしろツワモノの認証機関はマニュアルなどいらないと受け取らなかった。 力量のない認証機関ほど、マニュアルに細かいことまで書くことを要求したように思う。ここを読んでいる方はそんな力量のない認証機関など心当たりはないだろう。 なお、認証機関で要求事項を追加することは問題ない。今のISO17021では見つからなかったが、Guide62では認証機関が要求事項を追加するのは明記されていた。条件として書面にして外部に公開することだったと思う。 | ||

解答 ■環境側面は計算法を使わなくても適合である 根拠:ISO14001では環境側面及び著しい環境側面の決定に計算法でなければならないと書いてないからである。 認証機関によって計算法でないものを適合判定しているし、不適合とする妥当な理由はない。 反論ある方はこちらへ ⇒ お便り ■マニフェスト票に押印がない 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の21第1項第4号に「管理票の交付を担当した者の氏名」とあり、押印の要求がない。 なお「有印私文書」とは「作成名義人の印章または署名がある私文書を指す」署名も自筆でなく印刷された記名も含むと解釈される。 だってそうだよね、何かを宣伝する広告で著名人が薦めているのが嘘だったら、その広告主を私文書偽造同行使で訴えられないもの ■みんなの努力で電力1%削減しよう 管理とは適正な手順によってリソースに対しアウトプットを最大化することである。人間の精神力とか、リソースをかけずに削減することを従業員に強制することは、違法労働行為に当たるのではないだろうか。 フレドリック・テイラーに笑われてしまうぞ(笑) |

外資社員様からお便りを頂きました(24.09.30)

佐川「心中:この人たちやる気があるのか??、もう関わりたくない。」 おばQさま 何やら、過去の大変なご経験が滲みていているような。 私も、おばQさまに習いISOの定義に戻って考えてみます。 7.2 Competence(力量) The organization shall: a) determine the necessary competence of person(s) doing work under its control that affects the performance and effectiveness of the quality management system and b) ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training, or experience a)は、品質管理に携わる人の必要なパフォーマンスと有効性を決定し b)は、その人物が適切な教育を受け訓練され経験を持つことを確実にするとあります。 桜井「品質保証ですか? そういった仕事をしたことはありません。」 となると、既にこの組織自体が、7.2.項に不適合ですね。 現時点で不適合だから、スケジュール見直しをお勧めしたら如何でしょうか。 それならどうするかと聞かれるから、 c)The Organization shall where applicable, take actions to acquire the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken. 組織は、必要な能力を獲得するための措置を行い、効果を確認するとあります。(和訳は、私のイイカゲンなもので、和文ISOとは無関係です) そこからはアンタ達(千葉工場のマネジメント層)のお仕事ですね。 当時の空気を振り返ると、そんな言葉や行動をとったら、浮いてしまうし「空気の読めない奴」というレッテルが貼られるでしょうか? コミ力があれば、同じことを、オブラートにくるんで言うか。 自分の上司が有能ならば、その人には真実「こりゃダメな組織」を伝えるのが良いと思いますが、上司の質は運しだい。 さて、佐川氏と、千葉工場のマネジメントは、どうするのか 楽しみです。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 まあ社会・会社が理不尽なのは、外資社員様の方が経験豊かでしょう。 日本軍と同じで、大して戦略を考えず、大和魂だ!ということで敵を知らず己を知らず猪突猛進するのが日本企業。 保有するコンピテンスなんて考えず、できるはず、やれるだろう、で自分がするかと言えば下に丸投げですよ、丸投げ! 結果責任を上司が負うのかと言えば、そんなことはなく担当者の首が飛んでおしまい。ミッドウェーの責任を取った将官は山口多聞くらいで、南雲さんは?、山口多聞も本当は責任逃れだったのでしょうか? そして多くの場合、現場上がりの下士官クラスが、創意工夫と努力でやってしまうというのも現実。だからプロジェクト崩れになっても、責任追及は担当者か下級管理者でおしまい。作戦を考えた上の方は、部下への愚痴を肴に酒飲んでおしまい。 この物語、ますます泥沼にはまりそうです。 アメリカなら藤本さん・桜井さんの判断と行為は当然なんでしょうか? それ以前にコンピタンスのない人をアサインすることはないのかな? 元を辿れば當山さんとかその課長、部長も能無しとしか思えません。実際は本社は個人企業みたいな性質もあり、工場や支社で叩かれて見込まれた人が集まるところですから、それほど能無しはいないのですけど。 ここで佐川君がさっそうと難題を解決するのが受けるのか、プロジェクト崩れとするのが正解なのか、ハムレットを呼べ |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|