注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

佐川は、日曜日の午後に出発して、月火水木と出張して木曜日の夜、やっと帰宅した。

予定して日程と全く違い、糸の切れた凧のような1週間だった。佐川はなんとか木曜日の宵の内に我が家に帰りついた。

妻の洋子の顔を見たのは日曜日以来だが、娘二人とは先週の金曜日以来だと思う。早出、夜中帰宅では、同居していても早寝早起きの子供の顔を見るなどめったにない。

まあ、こんな生活も、あとふた月で終わるだろうと自分を慰める。

|

私が主人公と同じ歳のとき、土曜日は毎週出勤、日曜日は月に2回くらい休み。あとは毎日朝は7時半から夜は早くて8時、遅ければ……という暮らしだった。 たまに早く帰れるときは、家に帰らず碁会所という有り様だったから、家内に家と仕事どっちが大事と問い詰められたこと度々あった。家内と子供たちに申し訳ない。 佐川君には楽な暮らしをさせてやりたいが、それがどんなものか分からない。 |

| 佐川家の人々 |

|

| 佐川家では奥さんが髪の毛を染めている。日本人が白髪染めでなく、髪の毛を染めるようになったのは1990年以降らしい。 髪の毛を染めるようになったのは、安室奈美恵やアニメなどの影響、自己主張として、そして社会が多様性を認めるようになったかららしい。 2000年頃、息子が大学生のとき、頭を染めて帰省して叱られるかと思ったと言った。髪の毛を染めるのが悪いとは思わないが、当時は男子では少数派だった。 |

夕食後、自分の部屋にこもり、自分のしなければならないことの再確認と、明日以降の予定を考える。

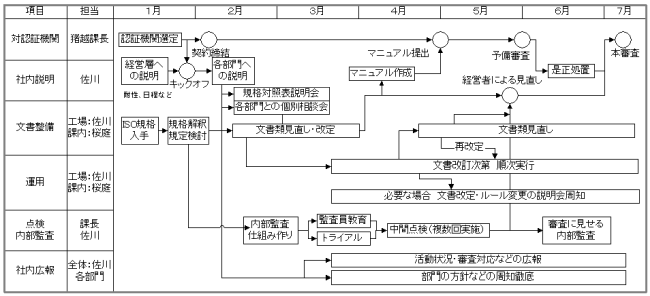

明日の金曜日は、朝に猪越課長に今週の報告、午前中は出張報告作成と精算、昼から内部監査員教育だ。監査員教育の資料は先週出張前にコピー室に頼んでいたから、明日の朝、確認しよう。

それから教室のセットアップだ。それにパワーポイントは、パソコンが替わると表示がズレる。実地にて微調整がいる。

そうだ、講義をビデオに撮って、他の工場でも使えるようにしよう。ビデオテープがあれば、自分が行かずに内部監査員教育ができるじゃないか。

総務に行ってビデオカメラ一式と三脚を借りよう。カメラマンとして ![]() 桜庭さんを午後一杯手伝ってもらえるか聞いてみる。ダメならカメラを設置して回しぱなしだ。

桜庭さんを午後一杯手伝ってもらえるか聞いてみる。ダメならカメラを設置して回しぱなしだ。

来週の予定だが……

月曜日の朝に本社に行き、報告と今後の予定の打ち合わせ、凸凹機械の件について確認を取る。

午後は千葉工場に行って状況の確認をしてから凸凹機械に行って、ここでもまた状況の確認をする予定。

打ち合わせ次第だが、翌、火曜日にそれぞれの実施事項を指示して一回目は終了だ。月曜日は千葉に泊るとして、水曜日どこに行くかは火曜日次第だ。

千葉と凸凹が自力で活動が進められなければ、スタートできるところまでレベルアップしなければならない。

水曜日からの予定は、千葉工場もあるが本社の山口さんと話して、決めないとならない。彼とは今週の月曜日に分かれてから彼から二三度相談お電話があった他、進捗状況の話をしていないから、塩梅はどうだろうか?

おっと、携帯電話があった。まだそう遅くない、大丈夫だろう。もしかして彼女と一緒かな?

佐川は電話をかける。

着信音が2回なる間もなく接続された。

![]() 「ハイ、山口です。佐川さんですか?」

「ハイ、山口です。佐川さんですか?」

![]() 「夜分遅く済まない。出歩いてばかりで今しがた家に着いたところです。我が家は先週の土曜日以来だよ。

「夜分遅く済まない。出歩いてばかりで今しがた家に着いたところです。我が家は先週の土曜日以来だよ。

今、電話いいかな?」

![]() 「実は電話を待っていました。相談事がたくさんありまして」

「実は電話を待っていました。相談事がたくさんありまして」

![]() 「それじゃ、山口さんの相談事からいきましょう。どうぞ」

「それじゃ、山口さんの相談事からいきましょう。どうぞ」

![]() 「たくさんありまして紙にまとめてあります。ご自宅にFAXありますか?」

「たくさんありまして紙にまとめてあります。ご自宅にFAXありますか?」

![]() 「あるよ、電話番号は024-XXX-XXXXだ。じゃあFAXが届いたら、こちらから電話するよ。

「あるよ、電話番号は024-XXX-XXXXだ。じゃあFAXが届いたら、こちらから電話するよ。

あっ、ちょっと待って。まだ会社にいるの?」

![]() 「そうです。まだ……9時前ですから。

「そうです。まだ……9時前ですから。

ご存じの様に今日は夕方に兵庫工場を出て、本社に着いたのが7時頃ですか。今、今週のまとめと来週の予定を考えているところです。旅費精算もしなくちゃならないし……

実はね、當山さんと仕事していた時は、残業とか休出なんてしたことなかったです。佐川さんと一緒に歩いて、仕事とはこういうものかと勉強になります」

![]() 「残業するのは自慢にならないよ。じゃあFAX待ってます」

「残業するのは自慢にならないよ。じゃあFAX待ってます」

家電の前で待っていると、ほどなくFAXが送られてきた。1枚ではなく数えると7ページあった。

-

斜め読みしていく。

- 長野工場での進捗上の問題点

- 兵庫工場での進捗上の問題点

- 規格の解釈についての問い合わせ

- 運用上のいくつかの事例が、規格適合か否かの判断について

一通り眺めると山口に電話をする。そして電話で話すと長くなるから、明日中に紙に書いてFAXを送ると伝えた。山口は明日の金曜日は本社に出社する予定だ。

山口の来週の予定は、月曜日の朝、本社に顔を出して、夕方から長野工場に移動、火曜日は長野工場で夕方兵庫に移動、水木を兵庫工場で過ごして夜東京着。金曜日に本社に出るとのことだ。

月曜日の朝に山口に会って話ができるのは良かった。

電話を終えて「決戦は金曜日

そういや、前世から戻るときは、吉田美和も還暦間近だった、なんてことが頭に浮かぶ。

そんな妄想が止めどなく沸いてくる。疲れているせいだろうと決めつけて寝る。

翌朝、始業1時間前に、1週間ぶりに福島工場に出勤。

まずは出張報告、A4で1ページにまとめる。凸凹機械の支援が追加になったことを明記する。

来週、月火の予定は決まりだが、それ以降は、山口が一人で長野、兵庫の対応ができるなら、木金は福島工場に戻りたい。あるいは千葉工場が始末に負えないときは連続で泊まり込みかな?

まずは猪越課長から福島工場の状況を聞いてからだ。

挨拶をすると、すぐに福島工場の状況を話してくる。

![]() 「進捗だが、残念ながら……問題もなく、君の作ったスケジュール通りだよ。本社に君を返せとは言えない状況だ」

「進捗だが、残念ながら……問題もなく、君の作ったスケジュール通りだよ。本社に君を返せとは言えない状況だ」

![]() 「計画では規定類の見直しと改定を先月までにする予定でしたが……」

「計画では規定類の見直しと改定を先月までにする予定でしたが……」

![]() 「君が作った三段組では改定が必要な規定は32本だった。だが、どの部門も今まで規定の定期見直しをしていないものだから、ISOに関わらないものにも期限過ぎが多々あった。

「君が作った三段組では改定が必要な規定は32本だった。だが、どの部門も今まで規定の定期見直しをしていないものだから、ISOに関わらないものにも期限過ぎが多々あった。

もし審査で規定集をめくっていて、見直し期限過ぎの規定があれば、ISOに関係なくても何か言われそうだ。そう考えてそれもという動きになってさ、

スケジュール表では、3月下旬に内部監査の仕組み作りがあるが、誰かさんが2月に終えてしまった。監査員教育は今日実施だから、オンスケだね」

![]() 「それは良かった。猪越課長のおかげです」

「それは良かった。猪越課長のおかげです」

![]() 「俺にゴマをすってもダメだよ。査定を良くしたいなら副工場長にお歳暮でも送ったら」

「俺にゴマをすってもダメだよ。査定を良くしたいなら副工場長にお歳暮でも送ったら」

![]() 「嫌なこと言いますね。私は本社にいるわけでなく工場を歩き回っていまして、行くところ何処も問題ばかりです。でも副工場長の顔を見なくて済むので、精神衛生上は悪くありません」

「嫌なこと言いますね。私は本社にいるわけでなく工場を歩き回っていまして、行くところ何処も問題ばかりです。でも副工場長の顔を見なくて済むので、精神衛生上は悪くありません」

![]() 「その分、俺は大変……」

「その分、俺は大変……」

そう言ったところで猪越が黙った。

振り向くと、懐かしい、いや憎らしい副工場長が部屋に入ってきた。

![]() 「なんだ、佐川か、珍しいじゃないか」

「なんだ、佐川か、珍しいじゃないか」

![]() 「ご無沙汰しております」

「ご無沙汰しております」

![]() 「本社応援とは偉くなったものだな」

「本社応援とは偉くなったものだな」

![]() 「本社にいるわけではありません。日々工場を歩きまわってISO認証の手伝いをしております」

「本社にいるわけではありません。日々工場を歩きまわってISO認証の手伝いをしております」

![]() 「當山はもういないのか?」

「當山はもういないのか?」

![]() 「退職されたと聞きます」

「退職されたと聞きます」

![]() 「お前、當山に代わって指導なんてできるのか?」

「お前、當山に代わって指導なんてできるのか?」

![]() 「副工場長、佐川君を當山氏と比べるのが間違いですよ。佐川君は指導が適切で、またすべての質問に答えてくれると評判ですよ」

「副工場長、佐川君を當山氏と比べるのが間違いですよ。佐川君は指導が適切で、またすべての質問に答えてくれると評判ですよ」

![]() 「ふん、他の工場の面倒を見ていて、この工場は大丈夫か?」

「ふん、他の工場の面倒を見ていて、この工場は大丈夫か?」

![]() 「私を応援に出したのは工場長の決定です。簡単に止めるわけにはいきません」

「私を応援に出したのは工場長の決定です。簡単に止めるわけにはいきません」

副工場長は面白くなさそうな顔で出ていく。

![]() 「君がいないときも、彼は二日に一度は来て君のことを聞きに来たよ」

「君がいないときも、彼は二日に一度は来て君のことを聞きに来たよ」

![]() 「恐ろしい、これは早いところ本社転勤を願い出るかな」

「恐ろしい、これは早いところ本社転勤を願い出るかな」

![]() 「彼が君に執着するのは異常だね。何かあったの?」

「彼が君に執着するのは異常だね。何かあったの?」

![]() 「大ありです。早く縁を切りたいですよ」

「大ありです。早く縁を切りたいですよ」

![]() 「ともかくISO認証の方は内部監査とマネジメントレビューを除いて順調だ。

「ともかくISO認証の方は内部監査とマネジメントレビューを除いて順調だ。

とりあえず今日の内部監査員教育を頼むよ」

![]() 「内部監査教育の座学は良いのですが、実際の監査まで今日はできません。

「内部監査教育の座学は良いのですが、実際の監査まで今日はできません。

計画を立てて来週の木か金スタートとしませんか。それなら出張の予定を合わせます」

![]() 「実を言って計画は作って周知済だ。メインは設計と製造だろうからそれぞれ一部門、来週金曜日に計画している。

「実を言って計画は作って周知済だ。メインは設計と製造だろうからそれぞれ一部門、来週金曜日に計画している。

そのとき私と他の課長1人をオブザーバーにして、その次から私とその課長が監査員で次に監査する人をオブザーバーにつけて、順繰りに実際を体験させるとともに監査員を養成していくつもりだ。

マネジメントレビューはどうする?」

![]() 「マネジメントレビューの議題は、認証の準備の進捗、内部監査、計画の進捗、運用状況、是正処置がインプットですから、それがそろわないとなりません。計画では予備審査直前にしていました」

「マネジメントレビューの議題は、認証の準備の進捗、内部監査、計画の進捗、運用状況、是正処置がインプットですから、それがそろわないとなりません。計画では予備審査直前にしていました」

![]() 「予備審査では内部監査の是正が完了してなくても良いのか?」

「予備審査では内部監査の是正が完了してなくても良いのか?」

![]() 「来週から監査を始めれば、監査報告書は部門ごとに出すとして、今月上旬、簡単な是正なら10日もあればできるでしょう。予備審査はそれで良いでしょう。

「来週から監査を始めれば、監査報告書は部門ごとに出すとして、今月上旬、簡単な是正なら10日もあればできるでしょう。予備審査はそれで良いでしょう。

本審査では、マネジメントレビューでは、第1回内部監査全体の報告と、一部でも是正報告があればOKですよ」

![]() 「相分かった。じゃ5月20日頃で計画する。

「相分かった。じゃ5月20日頃で計画する。

あと、明日の土曜日は出勤するのか?」

![]() 「ええ、もちろん」

「ええ、もちろん」

![]() 「それじゃ各部門からの問い合わせ、相談がたくさんあり、それについて私に説明してくれないか。

「それじゃ各部門からの問い合わせ、相談がたくさんあり、それについて私に説明してくれないか。

各部門には私から回答する」

![]() 「承知しました」

「承知しました」

午後は教室を確保して、内部監査員教育である。

課長が6名だ。

ホワイトボードを背に佐川が立ち、スクール形式に並んだ机に受講者が座り、教室の斜め後方から、庶務の桜庭さんが三脚でビデオカメラを回す。

|  私が撮影するわよ 私が撮影するわよ | |||||

|  |  |

||||

■ | ■■ | ■ |

||||

|  |  |

||||

■ | ■ | ■■ |

||||

![]() 「本日はお集まりいただきありがとうございます。

「本日はお集まりいただきありがとうございます。

この講義をビデオ撮影しますので、ご了承願います。理由はこれからも第二回、第三回と監査員教育をしますが、毎回講義をするのも大変なので、ビデオを見てもらうことを考えています。

皆さんは俳優になったつもりで演じてください。

それから疑問点あれば、いつでも質問してください。点数とか合格とかありません。皆さんが懸念なく内部監査ができるようになれば講習会は成功で、内部監査で迷うことがあるなら講習会は失敗ということです。

では、始めます。桜庭さん、カメラスタートお願いします。

では内部監査員教育を始めます。

内部監査とは何かとなると、一言で言えば会社の規定と実態が合っているかを点検することです」

![]() 「初っ端から質問して悪いけど、内部監査って、会社の規定と実態があっているかじゃなくて、会社の実態がISO規格を満たしているかを確認することだろう?」

「初っ端から質問して悪いけど、内部監査って、会社の規定と実態があっているかじゃなくて、会社の実態がISO規格を満たしているかを確認することだろう?」

![]() 「おっしゃることは正しいのですが、文字通りそうしようとすると非常に難しい。

「おっしゃることは正しいのですが、文字通りそうしようとすると非常に難しい。

というのは会社はISO規格だけでなく、会計、安全・衛生、性差別、人権、労働法など多面的な規制を受けています。会社と従業員は、そういった法規制や市の条例や顧客要求、もちろんISO規格も守って仕事をしなければならない。

でも従業員に消防法とか労働法を守って仕事しろと言っても、どうしたら良いか困ってしまうでしょうし、ISO規格を覚えろなんて言っても無理でしょう。

だからそれを会社のルール、当社の場合は規定に展開します。そして従業員はひたすら規定を守れば、法律を守り、ISO規格を満たすようにするわけです。

ですから皆さんがすることは、会社の規定と実態の比較です」

![]() 「その関係って三段組のことじゃないのか?

「その関係って三段組のことじゃないのか?

![]() 「その通りです。三段組を見れば、ISO規格要求があり、その意味するところの解説があり、それが会社のどの規定に展開してるか、どんなことを決めているかと、つながりが分かります。

「その通りです。三段組を見れば、ISO規格要求があり、その意味するところの解説があり、それが会社のどの規定に展開してるか、どんなことを決めているかと、つながりが分かります。

ですから皆さんは規格要求でなく、規定に書いてあることをしているかどうかを点検すれば、ISO規格を満たしているか否かを点検したことになるのです」

![]() 「会社の規定を満たせばISO規格を満たすのかい? よく分からんな」

「会社の規定を満たせばISO規格を満たすのかい? よく分からんな」

![]() 「AがBで、BがCであれば、AはCであると学校で習ったと思います。人間は哺乳類である、哺乳類は動物である、ゆえに人間は動物である。いわゆる三段論法です。

「AがBで、BがCであれば、AはCであると学校で習ったと思います。人間は哺乳類である、哺乳類は動物である、ゆえに人間は動物である。いわゆる三段論法です。

実際の運用が会社規定を守り、会社規定がISO規格を満たしているなら、現実はISO規格を満たしています」

注:そんな初歩的なことを……と言わないでください。

私は20年も審査員相手に仕事をしてきましたが、三段論法を知らない審査員はザクザクいました。

「ISO規格を社内の規定に展開すれば、ISO規格が守られるのか?」と聞いてきた審査員はもう両手両足では足りません。そういう人たちが審査できるのでしょうか?

ISO規格を社内規定に展開しているのはマニュアルを読めば分かるはずです。だってそうでないと書面審査でNGでしょう。ならばマニュアルで引用している規定を遵守していれば、ISO規格は必然的に順守されるはずです。

私の時代、中学校で三段論法を教えていたはずだ。どうなっているんだろうねえ〜?

![]() 「ああ、そういうことか。すると監査する基準は三段組を見ればよいのだな」

「ああ、そういうことか。すると監査する基準は三段組を見ればよいのだな」

![]() 「その通りです。監査員を課長にお願いしたのは、監査員の地位が高くないと相手が真面目に対応しないからではありません。

「その通りです。監査員を課長にお願いしたのは、監査員の地位が高くないと相手が真面目に対応しないからではありません。

皆さんは課長になったときに、課長教育を受けました。会社の仕組み、関わる法規制、規定の教育などを受けます。よって課長たる者は会社の規定を知っているのが当然だからです」

![]() 「ええっ!、私は課長教育で習ったことなど忘れちゃったよ」

「ええっ!、私は課長教育で習ったことなど忘れちゃったよ」

![]() 「困りましたね。会社で仕事をするのは課長です。天皇機関説というのがありましたが、組織論では課長は機関です。課員は課長の手足のようなものです。成果を出せば課長の成果、問題が起きれば課長の責任です。

「困りましたね。会社で仕事をするのは課長です。天皇機関説というのがありましたが、組織論では課長は機関です。課員は課長の手足のようなものです。成果を出せば課長の成果、問題が起きれば課長の責任です。

課長が規定を知らないとは、交通信号を知らずに車を運転するようなものです。

でも、大丈夫。これを機会にもう一度勉強しましょう。

まあ、気楽に私の話を聞いてください」

注:「機関」とは権限をもち、決定、契約、命令などを行える組織または自然人をいう。権限を持つ管理者も機関である。

・

・

・

![]() 「監査とは質問と観察です。質問して相手の考えを聞き、そして現場・現実を観察する。それにより証拠と証言を収集して、規格要求と実態を比較します。

「監査とは質問と観察です。質問して相手の考えを聞き、そして現場・現実を観察する。それにより証拠と証言を収集して、規格要求と実態を比較します。

監査の考え方は裁判と同じです。基本的なルールはふたつあります。それは罪刑法定主義と、証拠裁判主義です。

罪刑法定主義とは、定められたルールのみが監査基準であることです。

この報告書は誰が決裁するのか、報告は何日以内にするのか、赤ランプのときはどうするのか/してはいけないのか、そういうことを規定や要領書に決めておかないとなりません。

これはおかしいとかまずいと思っても、ルールで決めてないなら合法です。今の時代、電子化がどんどん進んでいますが、法律がそれに追いついていません。電子マネーなどで法規制がない場合は、犯罪と思われても罰することはできません。

監査でもそれは同じです。明らかにおかしいと思えても、ルールで定めていなければOKです。

もちろんそれで良いわけではありません。それは仕組みが悪いのであって対策は必要です。ですが、実施している部門の瑕疵ではないということです。

規定は一般語として手順書と呼ばれます。手順つまり5W1Hが書いてないと手順書ではありません。

注意してほしいのは、監査で不適合つまり規定に適合していないと書くとき、どの規定のどの決まりに反するかと明記することが必要です」

![]() 「質問、ということは規定を全部覚えていなければならないの?

「質問、ということは規定を全部覚えていなければならないの?

そんなの無理だよ」

![]() 「だって関口課長さんは、何かを見つけて不適合だと判断したわけですよ。

「だって関口課長さんは、何かを見つけて不適合だと判断したわけですよ。

何に反しているか知らないと不適合にできないでしょう」

![]() 「例えば決裁者が部長のところを課長がハンコを押しているのを見つけて、それがどの規定で決めているか分かりませんよ」

「例えば決裁者が部長のところを課長がハンコを押しているのを見つけて、それがどの規定で決めているか分かりませんよ」

![]() 「そのための三段組だよ」

「そのための三段組だよ」

![]() 「そうそう、おかしいと思ったら、横に見ていけばいいのさ」

「そうそう、おかしいと思ったら、横に見ていけばいいのさ」

![]() 「えっ、そういうこと?

「えっ、そういうこと?

ああ、三段組で引用している規定に決裁者が書いてある。なるほどねえ〜」

・

・

・

![]() 「証拠裁判主義とは、証拠を基に是非を判断するということです。疑いだけで証拠のないものは無罪です。

「証拠裁判主義とは、証拠を基に是非を判断するということです。疑いだけで証拠のないものは無罪です。

推定無罪の原則も裁判と同じです。無罪とは罪を犯していないことではなく、罪を立証できないことです。有罪にできないものは無罪なのです。

そして報告書に証拠は何かを、具体的に記述します。具体的とは、あとで他人が文章を読んで証拠にたどり着けることです。

部長決裁のものに課長がハンコを押していたとすると、『デザインレビューの議事録は部長決裁と規定○○で決めているが、製品○○の○月○日に行われた第2回デザインレビューの議事録に、○○課長の押印があった』と書けば合格です。

文章でなく品名とそのどこにあるかを記載してもよろしい」

![]() 「話は良く分かりましたが、がんじがらめって感じだねえ〜」

「話は良く分かりましたが、がんじがらめって感じだねえ〜」

![]() 「ISOは契約の世界ですから、『曖昧はダメ』でお願いします」

「ISOは契約の世界ですから、『曖昧はダメ』でお願いします」

・

・

・

![]() 「質問には調査方法にはふたつの方法があります。

「質問には調査方法にはふたつの方法があります。

ひとつは項番順審査で、もうひとつはプロセスアプローチです。項番順とはISO規格の要求事項の項番通りに質問することです。

例えば文書の要求に『廃止された文書は、速やかに撤去する(ISO9001:1987 4.5.1)』というのがあります。

現場に行って『ここで使っている作業指示書あるいは要領書は、変更があったらすぐにここから撤去しています」か? と聞くのが項番順の質問です」

突然、副工場長が教室に入ってきた。

部屋を見回して佐川を見つける。

![]() 「佐川が講師をしていると聞いて見に来た。真面目にやっているか?」

「佐川が講師をしていると聞いて見に来た。真面目にやっているか?」

|

|

|

|

|

| 副工場長 |

![]() 「今、講義中ですから静かにしてください」

「今、講義中ですから静かにしてください」

![]() 「ほう、下田も言うようになったな」

「ほう、下田も言うようになったな」

![]() 「大事な話ですから、ご用でなければ退室願います」

「大事な話ですから、ご用でなければ退室願います」

![]() 「ISO認証に差し支えますんで、お静かに願いします」

「ISO認証に差し支えますんで、お静かに願いします」

誰もお追従も言わないので、副工場長は肩をすくめて部屋を出ていく。

![]() 「何のために来たんでしょうかね。監査員講習を邪魔しに来たんですかね」

「何のために来たんでしょうかね。監査員講習を邪魔しに来たんですかね」

![]() 「あの人、ISO認証すると困るんですかね」

「あの人、ISO認証すると困るんですかね」

![]() 「何を考えているのか、分からんね〜」

「何を考えているのか、分からんね〜」

副工場長は廊下でみんなの話が聞こえたが、さすがに怒鳴り込むことはせず、憎々しげに去っていった。

こんな風景を描くと、私がおかしいと思うかもしれないけど、そういう管理者っているんだよね(笑)

![]() 「ハプニングで中断してしまいました。続けます。

「ハプニングで中断してしまいました。続けます。

直接的に質問するのでなく現場で『作業指示書はどのように運用しているのか?』と聞くのがプロセスアプローチです。

こう質問すると配付、書き込み、変更、廃棄などどのようにしているのか回答してくれるでしょう。何度も聞くよりも簡単でいろいろな情報が得られるから楽です」

![]() 「回答者が嘘をついたら?」

「回答者が嘘をついたら?」

![]() 「良い質問です。回答者はうそをつくことは当然なこと、当たり前と考えなければなりません。悪意ばかりでなく、審査員が期待するような回答をすることもあります。

「良い質問です。回答者はうそをつくことは当然なこと、当たり前と考えなければなりません。悪意ばかりでなく、審査員が期待するような回答をすることもあります。

裁判では被告人が嘘をついても罰せられません。嘘をつくと罰せられるのは、証人だけです。

ですから裁判では証言は証拠より信頼性が低い。昔から『論より証拠』って言いますね。それは監査でも同じです。

だから皆さんは『騙された』と言ってはなりません。裁判官や監査員は、騙されるほうが悪いのです。

では嘘をつくのを前提としたらどうするのかとなりますが、複数の証言を聞き、証拠を見て判断するのです。

それでも

でもいくら質問を重ねても意味がない。尋問すればゲロするなんてありえない。

ならばどうするのかとなると、帳票なり文書なり現物なり、数多く調べて実態を知るしかありません。

そのためには、手甲、指サック、ポストイットは必需品です」

注:私が現役時代、指サックの突起が2カ月位ですり減った。だから指サックは数個常備していた。

時代は下がって、シャツが汚れたら買い替える時代となって、かっこ悪い手甲は廃れた。

私が子供の頃(1950年代)、ワイシャツが汚れると全体を洗ったり、捨てるのがもったいないから、襟だけを交換するタイプのものがあった。

子どもたちはズボンも袖口もツギを当てて着たし、年下に譲るのも当たり前のことだった。

たった半世紀でものすごい変化があった。豊かになったということだろう。

![]() 「重要なことは裏を取ることです。もちろんすべてを証拠調べするのは大変です。ですから重要なこと、つじつまが合わないとき、悪いものが見つかったとき、レアケースなのか、いつもしているのかを見極めるために必要です。

「重要なことは裏を取ることです。もちろんすべてを証拠調べするのは大変です。ですから重要なこと、つじつまが合わないとき、悪いものが見つかったとき、レアケースなのか、いつもしているのかを見極めるために必要です。

通常監査員は複数ですから、事前に役割分担を決めて置いて、一人が質問するときは、他方は書類をめくるとか時間を有効に活用してほしい。

もうひとつ、質問はオープンクエスチョンでなければなりません。クローズドクエスチョンではいけない。

『どのように電源を入れますか?』がオープンクエスチョンで、『あなたが電源を入れますか?』がクローズドクエスチョンです。

クローズとは回答が狭まり得られる情報が少ない。もしかしたら質問の選択肢以外に回答があるかもしれない」

注:「企業が嘘をついた」、「企業が嘘をついたら審査では違法を見つけることはできない」そう語る認証機関、審査員は多い。

ちょっと待ってくれ!

企業の語ることをそのまま信じて審査が行えるなら、誰でもできる。

かって某認証機関が認定審査で認定停止になったことがある。覚えているか?

それは審査員の質問に口頭の回答を聞いてOKしたからだ。

私はそういう審査を多数経験してきたが、それらの認証機関が認定停止になったことはない。

なぜ記録を見なかったのか? 記録も捏造されているというのは待ってくれ。記録が捏造していれば私文書偽造で刑法犯だ。企業が実行した証拠がなければ「企業が嘘をついた」とは言えないだろう。

言いたいことはいろいろあるが、ISO審査には高い金をもらっているわけで、嘘をついたら見つけなければならないと思う。「騙された」なんて言い訳は見苦しい。

審査を依頼する企業は、請負業者である認証機関が品質の良いサービスを提供することを要求する。さもなくば天誅だ。いや転注だ。

「天誅」とは天に代わって悪者を

・

・

・

![]() 帳票や決裁印は日付の矛盾、決裁者が決裁権を持つ人か、代印は代行者なのか、全部とは言いませんがときどき見てください。

帳票や決裁印は日付の矛盾、決裁者が決裁権を持つ人か、代印は代行者なのか、全部とは言いませんがときどき見てください。

内部監査とか審査になると、昨夜あたり昨年の報告書を作っているかもしれない。

品証課長 24.10.17 猪 越 |

にしたつもり |

記録の鉛筆書きはダメ、いくらでも修正ができるからね。修正するときは修正液とか修正テープはダメ、必ず横線を引いて脇に修正書きする」

![]() 「インクが乾いてないときは記録作成を偽ったとするの?」

「インクが乾いてないときは記録作成を偽ったとするの?」

![]() 「まあ〜、武士の情けというものもあるし、本チャンではそういうことのないように注意してください」

「まあ〜、武士の情けというものもあるし、本チャンではそういうことのないように注意してください」

・

・

・

![]() 「最後です、報告はどういう形なのか?

「最後です、報告はどういう形なのか?

監査とは皆さんが自発的にするものではありません。監査の原語はaudit聞くことです。いつ、どこで、誰が、何を、どのように聞くのでしょうか?

そもそも、なぜ聞くのか?

auditの発祥は、昔々3000年くらい前、中東で王様が町の状況を調べてこいと部下に命じて、部下が街に出かけ王様の評判や政策への意見を聞いたことに始まるそうです

世くだりて15世紀の大航海時代頃から、大きな企業が現れた。投資家と経営者の分離によって、経営がまっとうかどうか投資家に代わって確認する会計監査が生まれた。

世くだりて15世紀の大航海時代頃から、大きな企業が現れた。投資家と経営者の分離によって、経営がまっとうかどうか投資家に代わって確認する会計監査が生まれた。

20世紀後半から、企業の社会的責任が広まったことを受けて、お金だけでなくコーポレイトガバナンス、コーポレイト・レスポンシビリティのために、業務監査という発想が広まった」

注:カタカナだと高尚に聞こえるけど、日本語なら企業統治と企業責任で、当たり前のことだよね(笑)

![]() 「ですから皆さんは経営者、工場で言えば工場長に代わって現実を調査して、ルールつまり規定と比較して、規定が守られているか、守られていないかを経営者に報告する、それが監査です。

「ですから皆さんは経営者、工場で言えば工場長に代わって現実を調査して、ルールつまり規定と比較して、規定が守られているか、守られていないかを経営者に報告する、それが監査です。

皆さんが判断するのは適合/不適合であって、良い悪いとか罰を与えるということとは違います。

結果を見て判断して手を打つのは、経営者です。

もちろん皆さんは適合/不適合を判断するだけではありません。その是正確認までする責任があります。

内部監査員は審査員と違います。それはなにか?

監査員は判断を誤った場合は責任を負います。まあ減俸とかではなく、次回から監査員にアサインされないかもしれません」

佐川の監査員講座と模擬監査というかロールプレイは好評だった。

ビデオテープを数本ダビングした。山口に渡して長野工場と兵庫工場に渡してもらおう。自分は千葉工場に渡さなければと思う。凸凹機械はどうだろう? それこそ知的財産だからむやみに外に出すのはまずい。千葉工場からダビング禁止で短期間だけ貸与とかしてもらおうか。

本社は9時始業だから日曜日は自宅で寝て、月曜日の朝の新幹線で行けば間に合うだろう。

佐川はちょっと一息付けると思う。

| ||||||||

| ||||||||

|

| ||||||||

|

|

![]() 本日の自慢

本日の自慢

お前の講座などビデオに撮ったのかとお聞きになりますか?

そう思っていなくても、是非聞いてください。

もちろんでございますよ。

数多の方々が、私のビデオ講座を聴講して学んだのです。

エッヘン

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

「決戦は金曜日」とは1992年から1993年に放送された「うれしたのし大好き」という音楽バラエティ番組のオープニングテーマ曲。「ドリームズ・カム・トゥルー(ドリカム)」が歌った。 当時はまだバブル崩壊は深刻でなく、この世は楽しいことばかりという時代だった。 | ||

「心証」とは、裁判官が審理において、事実認定について心の中に得た(有罪あるいは無罪の)確信または認識。 | ||

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|