注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

佐川は千葉工場で、ISO推進グループのメンバーにISO規格の解説をしている。

和文を読んで説明するより、英文を読んで説明したほうが間違いが起きない感じだ。皆、英会話はできなくても、英語の読み書きはできる。そして規格に使われている単語は限定されているし、その意味は一般的な意味ではなく規格では一つの意味でしか使われない。だから理解するのは容易である。

購買 後藤 |

|

|

| 技術 臼井 |

||

| 品質保証 藤本 |

要するにISO規格を数式と思えば理解は難しくない。「Aを3倍したものにBを加えて」というよりも、「3A+B」とした方が理解は早く間違えにくい。

ISO規格を和訳したJIS規格には、変換する過程であいまいさが付いてしまう感じが否めない。いっそのこと、英語原文に訓点を振ったほうが良いのではなかろうか? 漢文を読むのと同じだ。

注:「訓点」とは漢文を読みやすくつける、句読点、返り点、ふりかななどをいう。

また日本語化した英単語では、本来の意味から大きく変化している語もある。

「Policy」を「方針」と訳したJIS規格を読めば、日本語の「方針」や通常使われる「ポリシー」を思い浮かべるだろうが、その意味とは大きく違う。

じゃあ「policy」とは何かと聞かれたら、「3.1経営者によって公式に表明された、品質に関する組織としての全般的な意図及び指示(ISO9000:1987)」なのである。明快じゃないか。

もっともそれがポリシーなら、多くの企業の方針はスローガンのように思える。

まして「俺のポリシー」なんて言い方は、自己矛盾なのである。あっ、それは日本語のポリシーだった。

それはほとんどすべての単語に言える。Organizationとは認証の範囲であり、単なる組織ではない

管理責任者なんて誤解の元である。「Management representative」とは経営者の下働きの代理人ではなく、経営陣を代表する者なのだ。

「Development」とは日本語の開発ではない。新製品や計画、アイデアなどを具体化させることである。流れから言えば「Design」の前ではなく後だ。「Design and development」を設計と研究開発と理解した企業は90%を占めたのではなかろうか?

日本語の「開発」もいろいろな意味がある。

「土地開発」とは海上都市とか空中都市を考えることではなく、山を削ったり窪地に盛り土したりして住宅地を作ることである。英語でもdevelopmentとはそういうことだ。

驚くというか驚くことではないが、防衛関係の仕事をしている企業においては、

ISO規格の理解を間違えたところはなかったようだ。

ISO規格の理解を間違えたところはなかったようだ。

だってアメリカ軍や日本政府との契約を読んでいれば、ISO9001と単語も内容も違っても、慣れたものだったからだ。

そういう話を、防衛関連の企業にいた人から聞いたことがある。もちろん品質保証は軍事が発祥だからね。

佐川の解説を聞くと、メンバーはISO規格とは、そういうものだったのかと認識を新たにしたのだった。要するに日本語を読んでいては、意味以前に意図が理解できない。規格の意図を説明し、その観点で読めばスッとは無理としても、狙いは分かってくる。

対訳本をメンバーに回覧しただけでは、規格を知るには不十分なのである。(第4話)

「保管」とかは、文章を読むとかなりイメージができる。「4.15.3 損傷又は劣化を防ぐための(中略)保管区域または貯蔵室を設ける」という文章はかなり具体的で、人によって思い描くものが異なることはなさそうだ。

では、「4.18 品質に影響する活動に従事するすべての要員の教育・訓練を行う」はどうだろう?

「品質に影響する活動」とは何だろう? 設計といっても設計者、試験をする者、照査をする者、設計部門の管理者、そのあたりは皆、品質に影響するかと思う。

だがコピー室はどうなのか? 間違えた図面を配付するかもしれない。図面管理はどうだろう? 図面原紙に汚れや紙の折れ曲がりができるかもしれない。

もちろん図面の品質はもちろんだが、顧客へ渡す製品品質への影響はありそうだ。

ではガードマンはどうなのか?

ガードマンも品質方針を理解して、業務に当たらなければならないのか? ガードマンは認証組織が提供する製品やサービスの品質に影響するのだろうか? それとも認証組織のガードマンは、警備の品質を上げなければならないのか?

ガードマンも品質方針を理解して、業務に当たらなければならないのか? ガードマンは認証組織が提供する製品やサービスの品質に影響するのだろうか? それとも認証組織のガードマンは、警備の品質を上げなければならないのか?

警備の品質はISO9001の認証範囲とは思えない。もちろん依頼者である工場に対しては警備の品質に責任があるだろう。ガードマン会社がISO9001を認証するときは、品質のメインであることはもちろんである。

ガードマンに品質方針を聞いたというのは笑い話ではない。ISO9001認証が始まってすぐのときの、国内大手の認証機関の実話である。

審査員が到着してタクシーから降りて守衛所に寄って何と語ったか?

「ISOの審査に来ました、事務局に連絡してください」ではなかった。

「品質方針を言っていただけますか?」であった。

それが某雑誌に載って、それを読んだISOを認証しようとしていた会社では、ガードマンにもISO教育しなければならないと急いで対応したという。私もそういう会社にいた。

同じようで別の話である。審査員が応接室に通された。お茶を持ってきてくれた女子社員に、品質方針を聞いたら答えられなかった。

その後、工場の幹部が挨拶に現れたとき「既に不適合が1件ありました」と真面目に語ったそうだ。実際に不適合にしたかどうかは知らない。

| ||

|

全く別の話である。審査員が「私は○○」ですと挨拶したから、「○○さん」と呼びかけたら返事をしなかった。「○○先生」と呼びかけたら返事が来たという実体験をした。

あっ、ポリシーとは関係なかった。

いやその審査員は、先生と呼ばれなければ返事しないポリシーなのかもしれない。

1993年とか1994年頃の審査の現実はそんなものだった。その審査員人は今90歳くらいか? 今はどう思っているだろう? もうボケてしまったか、それとも草葉の陰か?

ひょっとしてまだ現役だったりして。

品質方針は覚えなければならないのか?

そもそも「方針をおぼえろ」という要求はない。規格の要求は「方針を理解する」ことであり、それはどういう状況を言うのか?

もちろんISO審査員なら、明快に答えることができるだろう……か?

とはいえ審査員ばかりも言えない。私がいつも言っているが、品質方針を印刷したカードを配るのが大流行した。

とはいえ審査員ばかりも言えない。私がいつも言っているが、品質方針を印刷したカードを配るのが大流行した。

そして品質方針カードを常に携帯し、審査で聞かれたらそれを見せろと教育をした会社は多い。

私が1994年に某社で認証のお手伝いをしたとき、その会社のナンバー2で管理責任者をしていた方と、絶対に品質方針カードを配付しない、品質方針を掲示しない、しかし品質方針を徹底させると決めて活動していた。

方針を徹底するってどういう状況か分かりますよね?

ところが審査の前日になると、あちこちの壁にA2の紙に印刷した品質方針が貼ってあった。その方に「やはり心配ですか」と聞くと、「俺じゃない、現場の管理者が雑誌とか見て貼りたいと言うから、許可したんだ」と言っていた。

信念も大事だが、品質方針を貼っておけば安心するならそれもまた良し。鰯の頭も信心からというからね、何よりも審査員を安心させるだろう。

だって従業員を抜取して方針を理解しているか、実践しているかを聞くより、壁に貼られた方針を見たり、何人かに方針カードを見せてもらったりするのが簡単だし安心するだろう(笑)。審査員のお仕事ってそんなに楽なんだ。

規格の解釈も難しい。特にJIS規格を読むと曖昧模糊、水面に漂う。

「管理責任者」は、日本文をどう読むかでいろいろな解釈が成り立つ。いやその前に、疑問だらけになる。

社長が管理責任者でも良いのか?、管理責任者は複数でも良いのか?、管理責任者はそれ以外の仕事ができないのか?、そんな疑問は多くの人が持った。

だが、ISO規格は聖書とおなじだ。尊いとか権威があるとかではない。書かれた文字がすべてということだ。

書かれたことに反してはならないが、書かれていないことを考える必要はないのだ。

例えば「4.16 記録」には「読みやすく(legible)」とあるが、「4.5 文書」にはない。

「記録にあるのだから、文書も読みやすくなければならない」と語った審査員がいた。

「記録にあるのだから、文書も読みやすくなければならない」と語った審査員がいた。

だが要求事項にないなら、それは無用である。

ならば文書(規定とか要領書の意)は読みにくくても良いのかとなるが、悪いとする根拠がないから不適合ではない。どうしても言いたければ、せいぜいコメントとして記述することだろう。

罪刑法定主義は裁判だけでなくISO審査でも真理なのだ。

もっともこれは単純な漏れだったようで、2000年版では「4.2.3 文書管理」に追加になった。だが2000年版が適用されるまでは「legibleでないから不適合」とすることは審査の不適合である。

注:「読みやすい」とは「legible」であり、「明瞭」あるいは「判読しやすい」という意味だ。より即物的に言えば、汚れたり・かすれたりしていないことである。だから「読みやすい」では本来の意味とは違うように思う。

フォントサイズが小さくて老眼で読めないのは、illegibleに当たらない。がまんせず老眼鏡をかけよう。

多くの審査員が文章が分かりにくいことを、「読みやすくない」として不適合を出した。(私は出された)それって間違いですから。私が抗議しても、受け付けてくれなかった。なぜだろうね?

もちろん文章が分かりにくいから改善すべしという意見もあって良い。だがそれなら文書管理4.5.1の文書審査の質向上を要するとか根拠を考えるべきで、当然「読みやすくない」ではなく「文書の記述があいまいである」とか真の問題を根拠を示して指摘すべきだろう。

審査員は、罪刑法定主義を理解しなければならない。根拠も分からずに不適合を切るのは力量がない証拠だ。

例を挙げる。インサイダー取引が非合法とされたのは、アメリカが最初で1909年だったそうだ。日本はそれより半世紀も遅かった。

インサイダー取引は許せないと多くの人は思うだろう。だが法規制がなければインサイダー取引は犯罪ではない。そのときすべきことは法の整備だ。

注:2024年の今、金融庁に出向している裁判官がインサイダー取引をして金儲けをしたと報道された。まことに許しがたい。

だがそれを罪にできるのは「許しがたい」からではなく、「法律で犯罪と決めてある」からだ。

金融庁に出向するような裁判官が、金融商品取引法166条を知らないようでは、それは大きな問題だな。

いや、その裁判官は法を知っていても理解していなかったのだろう。まさに方針は、覚えさせることより、理解させることが大事なことが分かる(笑)。

審査員はISO規格を直せないなんて言ってはいけない。規格改定時には世界中にパブコメを募集している。私は毎回出していた。採用されたことはないけど。

もちろん環境法規制だって、改正時のパブコメは毎回出していた。こちらも採用されたことはないが、返事は毎回もらっていた。

回答は決まっていた。

ご意見ありがとうございます。あなたのご意見は十分検討しており、第〇条第○項にて対応していると考えます。

またご意見をお聞かせください。

それだけでも、わざわざ官庁からメールをよこすのだから感心した。後で知ったがパブコメって、そんなに大量な意見は来ないようだ。

そんな風に文字面だけでなく、佐川が過去の経験で審査員から受けたさまざまな質問の事例を解説すると、規格1行を説明するのに原稿用紙10枚くらいは語らなければならない。

だからISO規格はA4で9ページと言ったが、話すボリュームは膨大だ。佐川が半日声を出して説明すると、喉は渇き口が疲れる。休憩時に甘いジュースを買ってきて、ときどき喉を湿らす。

二日目、佐川は喉ばかりでなく、顎も疲れて声も小さくなった。

規格説明を終えたのは二日目の午後2時頃だった。

岡崎は佐川の話が始まるとすぐに、これは価値がありそうだと思い、小型録音機を演台において録音させてもらった。

8時間しゃべったから20万字くらいだろう。厚めの文庫本2冊を読んだことになる。ワープロ起こしは無理だ。ビデオ撮影のほうが良かったなと岡崎は思った。

二日にわたる佐川の講義を聞いて藤本以下、千葉工場の面々は佐川が本物だと認識した。

何が本物かって?

ISO規格の理解が本物であること、教師として本物であること、こいつの言う通りすれば認証はできると思ったのである。

だが思い返すに、佐川に比べて當山はまったくのハズレだった。金を払う価値がない。また凸凹機械に勤めていた自称コンサルは単に資料を提供しただけ。指導者の当たりはずれは大きいと思えてならなかった。

岡崎は、ISO認証指導に佐川を本社に転勤させて、これから認証する工場の指導をさせるべきと考えた。それにつけても佐川が懲戒処分を受けた経緯は、どうだったのだろう? 調べてみたい。

・

・

・

・

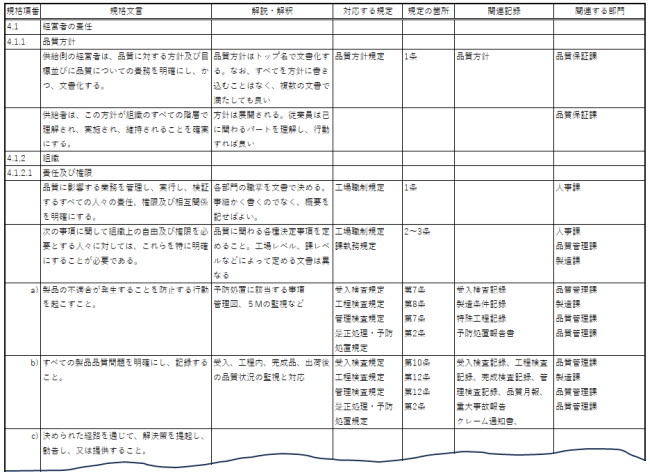

規格解説を終えると、次は三段組を作ることになり、その方法を説明する。

福島工場と長野工場の三段組の現物を見せる。そしてこれと同じものを千葉工場で作れという。

![]() 「福島工場か長野工場のものを、そのまま使ったらまずいのですか?」

「福島工場か長野工場のものを、そのまま使ったらまずいのですか?」

![]() 「この表の目的は、自分の工場の文書や記録とISO規格の関係を表したものです。

「この表の目的は、自分の工場の文書や記録とISO規格の関係を表したものです。

ですから規定はこの工場の規定でないと意味がありません」

![]() 「規格要求に該当する『この工場の規定』を書かないと、意味がないのですよね」

「規格要求に該当する『この工場の規定』を書かないと、意味がないのですよね」

![]() 「そうです。審査で規格のこの要求に対応する文書は何? 記録は何? と聞かれたとき答えられるようにです」

「そうです。審査で規格のこの要求に対応する文書は何? 記録は何? と聞かれたとき答えられるようにです」

![]() 「えー、じゃあ、規格要求を左の列に全部書いて、それに対応する規定、記録をその行に書いていくのですか!

「えー、じゃあ、規格要求を左の列に全部書いて、それに対応する規定、記録をその行に書いていくのですか!

こりゃ何カ月もかかりますよ」

![]() 「藤本さん、そんなことはないよ。縦に300項目あるとして、この6人で手分けすれば、ひとり50件だ。それくらいなら二三日では無理としても1週間あれば出来るでしょう」

「藤本さん、そんなことはないよ。縦に300項目あるとして、この6人で手分けすれば、ひとり50件だ。それくらいなら二三日では無理としても1週間あれば出来るでしょう」

![]() 「でも、私は購買に関しては埋められますが、営業とか業務は分かりませんよ」

「でも、私は購買に関しては埋められますが、営業とか業務は分かりませんよ」

![]() 「後藤さんは営業とか業務に、升目を埋めてと頼めば良いじゃないですか。彼らが実際の審査のときに聞かれて回答しなくちゃならないのですから」

「後藤さんは営業とか業務に、升目を埋めてと頼めば良いじゃないですか。彼らが実際の審査のときに聞かれて回答しなくちゃならないのですから」

![]() 「ということは三段組を作ることは、ISO審査の予習なのか?」

「ということは三段組を作ることは、ISO審査の予習なのか?」

![]() 「皆が調べてバラバラに書き込んでも、後でまとめるのが大変だから、ひとつのファイルに、皆がインプットすれば良いのかな?」

「皆が調べてバラバラに書き込んでも、後でまとめるのが大変だから、ひとつのファイルに、皆がインプットすれば良いのかな?」

![]() 「規格は既にワープロ起こししていますから、藤本さんか桜井さんが表を作って、規格文言の欄に、項目ごとにコピーペーストしてください。

「規格は既にワープロ起こししていますから、藤本さんか桜井さんが表を作って、規格文言の欄に、項目ごとにコピーペーストしてください。

他の方々は、自分担当の行の規格文言の右側を埋めることになります」

![]() 「どうだろう、工場のサーバーにおいて共有にして、皆がインプットしたら仕事が速いんじゃないか?」

「どうだろう、工場のサーバーにおいて共有にして、皆がインプットしたら仕事が速いんじゃないか?」

![]() 「それなら各項目の担当を割り振りませんか。自分が書き込んだところを、他の人に書き換えられたら嫌でしょう」

「それなら各項目の担当を割り振りませんか。自分が書き込んだところを、他の人に書き換えられたら嫌でしょう」

![]() 「うーん、そうすると部門への説明会は三段組を作る前にした方が、手順としては良さそうだね」

「うーん、そうすると部門への説明会は三段組を作る前にした方が、手順としては良さそうだね」

![]() 「そう言われるとそういう気がするな。

「そう言われるとそういう気がするな。

佐川さん、どうなんでしょう?」

![]() 「実は福島工場のとき、私は工場の仕組みは頭に入っていたから、自分一人で三段組を作ってしまったのです。その後、各部門の説明会でいろいろな意見があって、それを反映して完成させました。

「実は福島工場のとき、私は工場の仕組みは頭に入っていたから、自分一人で三段組を作ってしまったのです。その後、各部門の説明会でいろいろな意見があって、それを反映して完成させました。

一方、長野工場では既に何カ月も作業を進めていて、三段組は完成度を確認するために作ったという感じでした。

みなさんはどういう順序で仕事をしてもよろしいです。ただ何も説明を聞いてない人たちに、三段組を埋めろと言っても、できますかね?

皆さんは既にISO規格の概要を知って、個々の部分を考える段階に来たわけです。皆さんが今日と昨日の規格解説を聞かずに三段組を作れと言われても、お手上げじゃないでしょうか?」

![]() 「なるほどなあ〜」

「なるほどなあ〜」

![]() 「どうでしょう、この六人が自分担当のところを十箇所くらい埋めてみて、簡単にできると思ったら、とりあえずはこの六人で埋めて各部の説明会をする。

「どうでしょう、この六人が自分担当のところを十箇所くらい埋めてみて、簡単にできると思ったら、とりあえずはこの六人で埋めて各部の説明会をする。

とても手に負えないとなったら、説明会で各部門に埋めてくださいと頼むかですね」

![]() 「それが良いかもね?」

「それが良いかもね?」

![]() 「それじゃまずは岡崎さんの方法でトライしよう。

「それじゃまずは岡崎さんの方法でトライしよう。

ええと今15時半になりました。ここでは一旦、三段組は終わりにしましょう。

佐川さんは今日で終わりですので、これから残りの時間で疑問点とか相談の時間としたいですが、いかがですか?」

![]() 「佐川さんはまた来るのでしょう?」

「佐川さんはまた来るのでしょう?」

![]() 「もちろん来ますよ。というか、今日終わらなければ明日もいる予定でした。本日でご赦免であれば、明日は長野か兵庫に行きます。皆さんの方はそれでよろしいでしょうか?」

「もちろん来ますよ。というか、今日終わらなければ明日もいる予定でした。本日でご赦免であれば、明日は長野か兵庫に行きます。皆さんの方はそれでよろしいでしょうか?」

注:ご赦免とは遠島の刑(島流し)の刑期を終えたり罪を許されて、本土に帰還が許されること。

![]() 「いてもらえるならいてもらいたいが、私も自分で考えて三段組を埋めるのをしてみたい。だから二日後とか三日後にまた来てもらったほうが良いと思う」

「いてもらえるならいてもらいたいが、私も自分で考えて三段組を埋めるのをしてみたい。だから二日後とか三日後にまた来てもらったほうが良いと思う」

![]() 「ええと、それでは来週月曜日の午後一に参ります。そして月曜日と火曜日は千葉工場にいる予定です。

「ええと、それでは来週月曜日の午後一に参ります。そして月曜日と火曜日は千葉工場にいる予定です。

私の希望としては完全でなくても、三段組の升目をできるだけ埋めてほしいですね。みんなで集まって、全員が記入したものを見て、十分か不十分か確認しましょう。不十分なところはそれぞれの部署に行って確認してもらう。

そしたら説明会に進むとして、再来週の月曜日は4月19日、各部門の説明会をひとつかふたつしてみたいですね。

今月中に三段組と各部門の説明会が終われば計画通りの進捗です」

![]() 「最初に総務部で説明会をしてもらいたい。総務と人事ですね。経理は関係ないと思います」

「最初に総務部で説明会をしてもらいたい。総務と人事ですね。経理は関係ないと思います」

![]() 「藤本さんと桜井さん、各部門の説明会の予定を組んでもらいますか。

「藤本さんと桜井さん、各部門の説明会の予定を組んでもらいますか。

最初に総務部をするなら、そのときはこのメンバーも全員参加して自分の部門の説明をどうするか参考にしてもらったほうが良いです」

![]() 「全員が常に参加しましょうよ。いろいろな質問が出るでしょうから、その勉強にもなります」

「全員が常に参加しましょうよ。いろいろな質問が出るでしょうから、その勉強にもなります」

・

・

・

・

佐川は皆の話を聞いていて、だんだんやる気が出てきたように感じる。難しそうとかやりたくないという認識から、規格の解説を聞いただけで身近に感じられたと思う。

各部門への説明会も、それぞれ分担してやれば、質問されることで一層勉強になるだろうし励みになるだろう。

佐川は千葉工場の指導を始めて、自分自身も良い経験になったと感じる。

福島工場は自分が計画を立てて始まったものの、途中で手から離れてしまった。長野工場も兵庫工場も既に形ができていて、途中の問題解決の指導をしたに過ぎない。

千葉工場が認証活動を始めたのは半年以上前だが、あまりにもボロボロ状態で、今回すべてをリセットして認証活動を始めたので、一から十まで自分が関わるのは初体験である。

この方式が確認できれば、今後の認証活動は佐川流で行けるかどうかがはっきりする。

付録:三段組のお話

ISO規格要求事項と組織の文書/記録のつながりを記したものが「○○マニュアル」と呼ばれる

ISO認証しようとすると、マニュアルを作らないとならないという人もいるだろうが

そもそも1987年版ではマニュアルの作成要求はない。1994年版でもなかったが、2000年改定で登場し、2008年版も継続し、2015年版でその要求はなくなった。

だが認証機関が要求しているとおっしゃるかもしれない。その通り「認証機関が要求している」ことが多い。

ISOMS規格(ISO9001やISO14001)などは、認証を受けたい企業がしなければならないことが書いてあるだけで、認証機関が企業と契約する審査契約の中で「マニュアルを作ること」と決めているところがある。要求しない認証機関もある。

要するに○○マニュアルはISO規格では必要ない。しかし審査契約をした認証機関のルール次第だということになる。

マニュアルを作る方法や順序は人によって違うだろう。そもそも私はマニュアルとは会社の文書体系とか実務とは関連はないと考えている。要するに顧客要求(認証機関も顧客に入る)なのである。お客さんは、供給者(我々)の会社がどんな組織か、どんな作り方をしているか、などを知っているわけはない。お客さんの要求はお客さんが思いついたことの羅列に過ぎない。そしてお客さんが求めるものを提供しなければならない。

企業はそれぞれ個性があり、また創立からの歴史があるから、当たり前だが顧客要求の順序とか構成で仕事をしているわけではない。しかし基本的にしていることは同じあるいは近似している。

要するに、新たに顧客要求を追加するのではなく、過去からしていることで顧客要求を満たしていることを説明することが必要になる。

そして顧客要求が一覧になっていれば良いが、ISO規格以前の顧客品質保証要求は要求事項が文章の中にうずもれていることも多かった。

だからまず顧客要求を細かくほぐす。それを縦に羅列する。

それを左目で見て、右目で自社の手順書(法で社内文書の意味)をめくり、対応する規定、運用、記録を探して顧客要求の右側のマスに埋めていく作業となる。

多くの場合、顧客要求を100%満たすことはないから、足りない部分を補充することになる。これがISO認証のためにすることのすべてである。

簡単じゃないか(笑)

三段組とは私のネーミングである。法律を勉強するときは三列だから三段組と呼ばれるので、その名前を借用した。

実際には、ISO対応は細かく書くと3段では済まない。私は何十回と作ったが(ISO14001でも作った)、毎回横に並ぶ項目は少しずつ違った。改善したこともあるし、組織によって規模も違い組織も違い文書体系も違い、必要な項目が異なるからだ。

ISO認証が始まった頃、ISO規格項番ごとに「4.1経営者の責任規定」「4.2品質システム規定」「4.3契約内容の見直し規定」なんて名付けた規定を、新たに作った企業も多かった。

🙁 |

ISO規格のために存在している会社はない。ISO規格で飯を食っている会社は、認証機関とかコンサル会社がある。

同業者の知り合いが、2000年改定のとき私のところに相談に来た。規格の項番も表題も全く変わってしまった。どうしたら良いだろうと

バカバカしいたらありゃしない。天上天下唯我独尊とどっしりと構え、昔からの会社規則を大事にしていれば良かったのに。会社の先輩に詫びて腹を切れ

おっと、ISO規格文言の右側の列に並ぶ項目は、概ね以下のようなものだった。

・規格項番

・規格文言

・規格解説

書くときりがない。概要のみ

・対応する規定…名称や文書番号

規定の中の記述・箇所

規格に社内文書を合わせれば不要だ

↑

笑いのツボが分かるかな?

・対応する記録

・関連する部門

イメージはこんなもの

マニュアルの話は何処に行ったのか? という質問があろうかと(笑)

この表から規格文言の要求事項の代わりに、右側の項目を代入して、SVOCのある文章にすればマニュアルは出来上がりです。

| ISO規格 原文 | 4.1.2.1 品質に影響する業務を管理し、実行し、検証するすべての人々の責任、権限及び相互関係を明確にする。 | |

|

||

サンプル | 4.1.2.1 当工場は品質に影響する業務を管理し、実行し、検証するすべての人々の責任、権限及び相互関係を工場職制規定で定める。 関連文書:工場職制規定、各部職制要綱・・・ |

😗 |

おっと、規格の文言の「明確に」がないと不適合という審査員もいるから、入れておいた方が良い。

ISO14001の環境方針のときだが、私は方針に規格の文言である「適切」「汚染の予防」「枠組み」の三つの言葉が入っていないからと、方針だけで、不適合をみっつ出されたことがある。

私はすぐに部屋を出て、その認証機関の取締役に電話で抗議したよ。その取締役はあとでないことにするから、とりあえずおとなしく聞いていてほしいという。そうしました。まあ、結果としては不適合はなくなったのだが、今思い出しても気分は最悪だ。

その審査員はその後も二三度会ったが、気に入らないね。良く審査員をしていられるものだ。

(ここに書いたことは、神に誓って真実である)

おっと、一番大事なことは規格を満たす文言を書くことではなく、文言を満たす実質があることですよ。

20世紀の末ごろ、私の知っている中小企業が、ISO9001認証しました。

方法は簡単、周りの工場が認証するのを見に行って、マニュアルを作ればよい、マニュアルは、まずは規格の文章をそのまま写して、文末を「します」に一括変換すれば良いのだと理解したんですね。

そんな会社も審査を受けて認証しました。

でも2年もたたないうちにボロが出て、普通の審査員でも「こりゃダメだ」と一目で分かるようになりました。その結果、少しなんだかんだあったようですが認証を辞退したようです。

ちょっと待て、なこと初回審査で気づけよ、

1996年頃だろうか、まだISO14001が登場せず、ISO9001が一巡した時期であった。

東北のどこかで極めて早い時期に認証した企業が、そのノウハウを外販(要するにコンサルだ)しようとあちこち売り込みしていた。うろ覚えだが「品質マニュアルは三日で作れ」とかいうキャッチフレーズだったと思う。

そこの人が売り込みに来て、既にISO9001を認証していたが、私の上長が話を聞こうというので一緒に対応した。

その人は認証の中心になって活躍したそうで、規格要求事項をひたすら読み、それから会社の文書を全部一堂に集めて読み合わせ、三日で品質マニュアルを書いたと語った。

|

私の上長はそれを聞いて大層感動したらしく、あの人はすごいすごいと感心していた。

私は自分たちは、もっとすごい方法でしたよとは言わなかった。偉い人はメガネをかける耳を持っていても、人の言葉を聞く耳は持っていない。

私は現状を調べ規格との対応を調べることは同じだが、その過程を大事に残すことは重要だと思う。規格の構成が変わっても、規格が変わっても過去のフローを知ることができれば簡単に対応できる。

結果だけ公式だけでは、応用が利かない。

![]() 本日は史上初

本日は史上初

本日は本文わずか5,000字しかありません。いつもの半分です。

いや努力したわけではありません。正直言えば時間がなかっただけです。締め切りがないと終わらないのです。

「締め切りは人を成長させる」って誰の言葉だったでしょうか?

おっと、文字数が少ないのは成長でしょうか?

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

範囲はもちろんScopeであるが、認証範囲を明確にScopeと証したのは、ISO14001の2004年版以降だと思う。 | ||

マニュアルと言っても一般的な意味の「取扱説明書」的な意味ではない。 なおISO9001制定前の顧客品質要求に対する説明書は品質マニュアルという語も使われたが、品質システム説明書、品質保証体系などのタイトルが使われた。 | ||

外資社員様からお便りを頂きました(24.10.28)

ISOの和訳に限らず、海外規格書の和訳はあくまで参考であって、意味の解釈ではあまり頼りにならないですよね。だからこそ、『蘭学事始』(杉田玄白)でも、原語の意味を考えて邦用語を定義した上で、それに邦訳を充てる事をやりました。本来は辞書を作るくらいの大仕事のはず。 佐川氏は、ISO邦訳の危うさを前世?の経験で知っているから、英文を主体で対応。 本旨と違う話で恐縮ですが、明治の文明開化で欧米の体系を持ち込むのに、明治の先人達は原語で勉強して理解し、その上で日本語へ訳した。だから明治時代の大学は法学も自然科学も外国語の授業が当たり前。だから大学予備門で外国語を学んでから授業を受けた。 だから当時は海外の学問や文書も、言語で学ぶ事が当然で、邦訳の問題は無かった。 それが変わったのは早稲田大学などが「日本語で授業」を売り物にしてから。 結局、それ以降は日本語で海外の知識を学ぶ事が可能になったが、反面 邦訳による揺らぎや誤訳は常に問題が宿命となりました。 佐川氏は、ISO規格への対応が、ISO規格要求と、社内規定への翻訳であるという重要な事を理解しているから三段組を考えて、この利用で認証への対応を進めることが出来た。 これは「ISO事始」と言うべきで、幕末の蘭学者に相当するくらい立派なお仕事。 幕末の蘭学の場合には、高いモチベーションを持つ人の集まりだったのに比して、千葉工場のようなやる気のない人々に仕事をさせたという点では、より大変な仕事をやっているのですね。歴史に残らなくても、日本の経済発展には、こうした人々の尽力があったのだと思います。 |

外資社員様 毎度ご教示ありがとうございます。 「日本語で授業」が売り物ですか。 なるほどなあ〜。上智の人は皆英語で講義と聞きましたが、英語(外国語)を使うということは、言葉が変わるだけでなく発想も変わるでしょうね。 私の最後の上長はTOEIC満点と言ってましたが、部下が書く文章に主語がないと差し戻しでした。日本文で常に主語を書くと煩わしいですね。英語で考える人は責任の所在があいまいだと感じるのでしょう。 政治も日本語でなく英語で討論すると変わりますよ。トランプなんてアイ、アイと発言する回数がすごい。 それから外資社員様の大嫌いな「空気読む」もありますね。空気を読めない私は英語に向いているのでしょうか? 日本の政治を良くするには英語で考えることなのでしょう。もっとも小泉、河野、麻生、皆、留学している割には、論理的な日本でなく「俺の目を見ろ何にも言うなよ♪」と演歌調なので困ります。ではどうすればというのは難しい。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|