注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

1993年4月22日、兵庫工場は、とうとう予備審査の当日になった。佐川と山口は始業時間より早めに工場に入った。

ふたりが守衛所で入門手続きをしようと窓口を覗くと、品質保証課のサヨちゃんが守衛所の窓口に座っている。そういえば昨日、サヨちゃんは窓口で待っていると言っていたなと思い出す。とはいえ、いくらなんでも早すぎだろう。そして窓口から中を覗くと彼女の後ろに大木課長までいるではないか。

お祭りとか運動会とか思っているんじゃないかな?

まあ、その高揚感は分かるぞと、佐川は思った。

佐川だって、前世でISO審査に限らず顧客の品質監査があるときは、いつも守衛所の脇に立って来客を待っていたことを思い出す。その後、自分が品質監査、環境監査をするようになると、そんなに畏まった対応をしてもらわなくて良いのにと思った。

まあ熱意があったのだ。いや不具合など出させないぞと、やって来る監査員に圧力をかけようとしていたのかもしれない。

品質保証課に来て30分も待っていると、電話が鳴った。

電話をとるとサヨちゃんからで、審査員がお見えになったので、これから応接室に案内しますとのこと。

それを聞いて、山口と佐川は応接室へ行こうとすると、小林も立ち上げりオープニングをする会議室で待機するという。

応接室の方に歩いていくと、大きなワンルームの事務所の向こう側に、大木課長が案内して審査員らしき人とサヨちゃんが歩いていくのが見える。

佐川と山口が応接室に入ると、既に工場長が入っていて、名刺交換をしているところだった。続いて佐川と山口が名刺交換をする。

あとはさし障りない雑談である。試合前のエールの交換というのかもしれない。

| 大木品質保証課長 | |||

| 高橋審査員 |  |  | 羽田工場長 | |

| 本社 佐川 | |||

| 本社 山口 |

![]() 「審査員の方は、毎日審査で出張ですか?」

「審査員の方は、毎日審査で出張ですか?」

![]() 「いえ、審査依頼は数多くいただいておりますが、審査はまだほんのわずかしか行われていません」

「いえ、審査依頼は数多くいただいておりますが、審査はまだほんのわずかしか行われていません」

![]() 「ほう、当工場は必死ですよ。EUに輸出している企業は、皆必死に認証に励んでいると思いますが」

「ほう、当工場は必死ですよ。EUに輸出している企業は、皆必死に認証に励んでいると思いますが」

![]() 「審査契約を結んでも、現状は審査を受ける状態にないと、審査を半年後くらいに設定する企業さんが多いのです」

「審査契約を結んでも、現状は審査を受ける状態にないと、審査を半年後くらいに設定する企業さんが多いのです」

![]() 「ああ、そうですか、ウチも昨年に御社に審査をお願いしたのですが、いざ認証の準備に入ると、とても当初考えた4月の審査は無理と感じました。大木君そうだろう?」

「ああ、そうですか、ウチも昨年に御社に審査をお願いしたのですが、いざ認証の準備に入ると、とても当初考えた4月の審査は無理と感じました。大木君そうだろう?」

![]() 「さようです。まず認証するには、何をどうしたら良いのか、それが分かりません。手元にあるのは規格だけで、審査のために何をするかのノウハウがありません。

「さようです。まず認証するには、何をどうしたら良いのか、それが分かりません。手元にあるのは規格だけで、審査のために何をするかのノウハウがありません。

規格解説の講習会認証はあっても、認証のための講習会がないのですよ」

![]() 「でもお宅はしっかり予定通りではありませんか」

「でもお宅はしっかり予定通りではありませんか」

![]() 「いや、ここにいる本社の佐川さんの指導のおかげですよ」

「いや、ここにいる本社の佐川さんの指導のおかげですよ」

高橋は佐川からもらった名刺をしげしげと見る。佐川がISO指導の際は、本社所属の名刺を使っている。

工場や関連会社でISO審査の立ち合いをしていると、その組織の人間でないとコンサルだから出て行けと、審査員から言われることもある。

それを防ぐにはその工場の人間を装うか、はっきりと本社から審査の監視・監督に来ていると審査員に言っておくことだ。

そのために今回のように審査前に審査員に官姓名を名乗り、本社から審査の立ち合いに来ていると挨拶しておくことが必要だ。それには名刺が必要だ。

正確に言うと本社所属を名乗るには、最低でも兼務になっていないとまずいらしい。佐川は兼務発令もなく、応援状態である。

![]() 「佐川さんがISO認証に詳しいとは、何か関りがあったのですか?」

「佐川さんがISO認証に詳しいとは、何か関りがあったのですか?」

![]() 「いえ、まったく。ただ品質保証の仕事をしていましたから、それと同じと考えています」

「いえ、まったく。ただ品質保証の仕事をしていましたから、それと同じと考えています」

![]() 「ああ、なるほど。実は私もISOとは無縁で、昨年まで石油プラントの検査をしていました。砂漠とか奥地の仕事で、家庭的にも年齢的にも大変で、ISO規格での認証が始まると聞いて、アンテナを張り巡らして情報を集めていました。そして日本の大手検査機関が認証事業に進出すると知って、審査員に応募しました」

「ああ、なるほど。実は私もISOとは無縁で、昨年まで石油プラントの検査をしていました。砂漠とか奥地の仕事で、家庭的にも年齢的にも大変で、ISO規格での認証が始まると聞いて、アンテナを張り巡らして情報を集めていました。そして日本の大手検査機関が認証事業に進出すると知って、審査員に応募しました」

![]() 「日本でも審査員の資格が取れるのですか?」

「日本でも審査員の資格が取れるのですか?」

![]() 「もちろんです。イギリスの認証機関が審査員研修をしています。現在は英語で受講しなければなりません。私は外国で仕事していたので、英語は使えます。

「もちろんです。イギリスの認証機関が審査員研修をしています。現在は英語で受講しなければなりません。私は外国で仕事していたので、英語は使えます。

日本でも認証制度が動き出せば、日本語で研修を受けられるようになると聞きます」

![]() 「審査が立ち上がれば仕事は多いでしょうね」

「審査が立ち上がれば仕事は多いでしょうね」

![]() 「認証は事業上必要な企業がするわけで、必要なければわざわざ認証はしませんから、どうでしょう? EUへ輸出している企業の認証が一巡したらお終いかもしれません」

「認証は事業上必要な企業がするわけで、必要なければわざわざ認証はしませんから、どうでしょう? EUへ輸出している企業の認証が一巡したらお終いかもしれません」

![]() 「イギリスでは業種も規模も問わず、認証が広まっていると聞きますが」

「イギリスでは業種も規模も問わず、認証が広まっていると聞きますが」

![]() 「イギリスの場合、政府関係と取引するには認証が必要です。ですから官公庁の仕事をしようとすると、認証しなければなりません。日本ではそうはならないでしょう」

「イギリスの場合、政府関係と取引するには認証が必要です。ですから官公庁の仕事をしようとすると、認証しなければなりません。日本ではそうはならないでしょう」

![]() 「政府関係というと、公共工事とか軍事関係とかですか?」

「政府関係というと、公共工事とか軍事関係とかですか?」

![]()

「いえいえ、すべてです。サッチャーはイギリスの産業を復活させるには、品質保証が必要と考えたそうです。劇団とかレストランも、政府機関と取引するには認証が必要だそうです。

「いえいえ、すべてです。サッチャーはイギリスの産業を復活させるには、品質保証が必要と考えたそうです。劇団とかレストランも、政府機関と取引するには認証が必要だそうです。

ISO9001は制定されてまだ5年ですが、イギリスには10年くらい前から、ISO9001のベースとなったBS5750規格とその認証制度があるのです」

![]() 「すると、欧州に輸出するだけでなく、ゆくゆくは日本政府と取引するものすべてにISO9001認証が必要になるかもしれませんね」

「すると、欧州に輸出するだけでなく、ゆくゆくは日本政府と取引するものすべてにISO9001認証が必要になるかもしれませんね」

![]() 「それはどうでしょう。あっても建設省くらいですかね。防衛庁は以前から品質保証規格はありましたし、民間でも電力会社やJR、NTTなどは元から品質保証規格を設けて品質監査をしていました。

「それはどうでしょう。あっても建設省くらいですかね。防衛庁は以前から品質保証規格はありましたし、民間でも電力会社やJR、NTTなどは元から品質保証規格を設けて品質監査をしていました。

高い信頼性を要さない製品や事務用品、コンシューマー向けなら常識で考えて認証は要らないと思いますよ。イギリスでも劇団まで認証が必要とはおかしいという声があります」

注:建設省が国土交通省に改名したのは2001年、防衛庁が防衛省になったのは2007年で、物語のときより遅い。

![]() 「するとある程度のところで飽和すると?」

「するとある程度のところで飽和すると?」

![]() 「そう思います。

「そう思います。

しかしですね、ISO9001には恐ろしい要求事項があるのですよ」

![]() 「恐ろしいとは?」

「恐ろしいとは?」

![]() 「取引先にも認証を要求することですね」

「取引先にも認証を要求することですね」

![]() 「よくご存じで。ISO認証を受けた企業はその発注先に、ISO認証を要求しろと読める文言があります」

「よくご存じで。ISO認証を受けた企業はその発注先に、ISO認証を要求しろと読める文言があります」

注:『4.6.3購買データ

c.その製品に適用される品質システムの規格の名称、番号及び版』

一回読んだだけでは意味不明だった。何度も読み返して、これはISO認証のねずみ講だと気づいた。

![]() 「そうなると大変だな。EUに輸出する当工場だけでなく、ウチが取引している部品や素材メーカーに、ISO認証を要求しなければならないのか。そして更にそこが……」

「そうなると大変だな。EUに輸出する当工場だけでなく、ウチが取引している部品や素材メーカーに、ISO認証を要求しなければならないのか。そして更にそこが……」

![]() 「そうなると日本の産業全体に、付加価値のない固定費が増えることになる。国際競争力が落ちるな」

「そうなると日本の産業全体に、付加価値のない固定費が増えることになる。国際競争力が落ちるな」

![]() 「皆、同じく認証しなければならないので差は付きませんよ。EUと同じく輸入品にも要求すると、中国とか東南アジアにもISO認証を要求するでしょうから、負担は同じです。

「皆、同じく認証しなければならないので差は付きませんよ。EUと同じく輸入品にも要求すると、中国とか東南アジアにもISO認証を要求するでしょうから、負担は同じです。

まあ最終的にそれは消費者が負担することになり、値上がりしますか」

当時はどこでもそれを心配した。

実際に私は、初期の審査のとき審査員に、そうなる覚悟をしておけと言われた。

幸いこれは強制されず、広まらなかった。

・

・

・

オープニングミーティングである。

特段問題もなく、10分もかからず終わった。当時のオープニングミーティングは、認証機関に選んでくれたお礼、審査員の紹介、準拠規格、製品名、審査対象の物理的、組織的な認証範囲などの確認、不適合の対処、審査後の実施事項、審査登録証の交付などの説明だけである。せいぜい20分だろう。

ISO9000時代はオープニングで、審査員が演説というか講演をするなんて皆無だった。

ISO14001の審査が始まると、なぜか審査員はオープニングミーティングで、地球環境を憂いる浪花節を騙るようになった。だがそんなものを聞いても、時間の無駄でありがたくない。

笑っちゃうのは彼らが語る環境問題は、入門書にあるシロクマとかクジラを救おうレベルのお話で、現実の公害問題など知らないことは明白だった。

笑っちゃうのは彼らが語る環境問題は、入門書にあるシロクマとかクジラを救おうレベルのお話で、現実の公害問題など知らないことは明白だった。

なぜISO14001になると、審査員が偉くなって企業を教え導く責任を感じたのか?、私は不思議でならない。

審査に付加価値でも付けようと考えたのだろうか? それともISO9001のように品質なんて細かいことではなく、地球を救うという高邁な心を持ったからだろうか?

ISO9001時代の審査員はISO14001時代より、規格の理解に真摯であったことは忘れてはいけない。もっともISO9001時代は、やくざと間違えるような審査員が多く、別の意味で困った。

お土産のお

どんなものをお強請りしたのかというと、私の経験では内緒であるが■■などなど多種多様である。もちろん何も求めない審査員もいた。

工場巡回は、大木課長が案内、サヨちゃんが記録係として付いていった。

⏚ |

それを聞いた小林は何かアースで問題があったのかと心配した。それで施設管理部門に電話して、接地抵抗測定記録で異常がなかったかを点検しておいてという。

だが佐川はそれを聞いても、高橋審査員はアース線に関心があるのだろうと思うだけだ。いや貶しているわけではない。細かいことをイチイチ気にしてはいられない。大きな問題があれば考えるところだが、仮にアース線が切れていたら、いかんなと思うくらいしか、リアクションを取る気はない。

製品倉庫では、テントハウスの下の方が破けているのを眺めていたと報告が来て、小林さんはまた施設管理にすぐに応急手当をしてと電話する。

大して広くもない工場なので50分ほどで巡回終了、オープニングをした部屋に戻る。

サヨちゃんはお茶を出して午前のお仕事は完了だ。

休憩の後、いよいよ書面審査開始だ。

最初の審査部門は管理責任者であるが、実際は品質保証課だ。

初めは認証範囲の確認とか事業の詳細を確認したりする。次はいよいよ本番で、方針や組織などから始まる。

・

・

結果は、問題なし。

品質保証課が終わり、大木課長はほっとしてタバコに火をつける。

当時は会議でもISO審査でもタバコを吸うのは当たり前だった。

|

とはいえニコチン切れになると審査員が切れやすくなるので、タバコを吸いましょうと企業側が言い出すのが常だった。

場所は変わらず、次の審査部門の営業課に交代である。

| 大木品質保証課長 管理責任者だから立会っているのだ |

|||

| 高橋審査員 |  |  | 大谷営業課長 | |

| 庶務 | |||

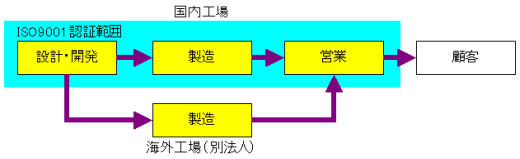

![]() 「ええとお宅で設計開発したものをタイの工場でも作り、それを日本に輸入し国内で販売しているわけですね」

「ええとお宅で設計開発したものをタイの工場でも作り、それを日本に輸入し国内で販売しているわけですね」

![]() 「はい」

「はい」

![]() 「でもタイで作っている製品の、製造工程は認証範囲ではありませんね。

「でもタイで作っている製品の、製造工程は認証範囲ではありませんね。

そちらの品質保証をどう考えているのでしょう?」

![]() 「海外生産は、この工場の管理下ではありませんから対象外です」

「海外生産は、この工場の管理下ではありませんから対象外です」

![]() 「製造工程が管理下でなくても、お宅で販売しているわけですね?」

「製造工程が管理下でなくても、お宅で販売しているわけですね?」

![]() 「そうです。受入検査をして販売しています。法人が違いますから、製造工程をこの工場では管理できません」

「そうです。受入検査をして販売しています。法人が違いますから、製造工程をこの工場では管理できません」

![]() 「製造についての品質保証はないのですか?

「製造についての品質保証はないのですか?

製造が対象外というのはどうなのかなあ〜」

![]() 「脇から口を挟んで申し訳ないですが、この工場の認証範囲は兵庫工場における○○製品の設計・開発、製造、据付及び付帯サービスとなっています。

「脇から口を挟んで申し訳ないですが、この工場の認証範囲は兵庫工場における○○製品の設計・開発、製造、据付及び付帯サービスとなっています。

ここで設計・開発するものは工場内の設計・開発は認証範囲ですが、製造の認証範囲はこの工場だけです」

![]() 「じゃあお宅が設計開発したもので、別組織が製造したものはどうなりますか?」

「じゃあお宅が設計開発したもので、別組織が製造したものはどうなりますか?」

![]() 「当然ですが、組織が違う工場の製品の品質保証をこの工場はできません。

「当然ですが、組織が違う工場の製品の品質保証をこの工場はできません。

しかしこの工場はISO9003の認証は受けませんが、ISO9001に基づき完成品の受入検査をして出荷していますからISO9003同等です」

![]() 「ああ、そうか。9003があったか。認証範囲は組織が決めればいいのか……

「ああ、そうか。9003があったか。認証範囲は組織が決めればいいのか……

いや勘違いしていました。確かに佐川さんのおっしゃる通りです。

次に行きます」

・

・

![]() 「高橋さんは何を言っていたのですか?」

「高橋さんは何を言っていたのですか?」

![]() 「当社のブランドだから、当社が一貫した品質保証体制を作れということだろう。

「当社のブランドだから、当社が一貫した品質保証体制を作れということだろう。

品質保証という観点なら高橋さんが言う通りだろう。だがISO的に解釈すれば、そんなことを無視して良いだろうね。

実際はしっかりと受入検査をしているけど」

現実は設計と製造が分業することが多く、そのとき品質保証はどうあるべきかを考えると高橋氏の考えたような、設計から使用者まで一貫した仕組みを構築すべきだろう。

当時は設計から顧客に渡すまでのISO9001、設計が確立して製造から顧客に渡すまでのISO9002、売り手が顧客に渡すときのISO9003とあったわけだが、それで品質保証が成るのかと考えると疑問符が付く。

だから品質経営という観点では高橋氏の見解が望ましく、ISO的には佐川が正しいと言えよう。

とはいえ、ISO9001はいつしか品質保証ではなく、供給者を良くするものとなったようで、品質保証はどうあるべきかなどと真面目に悩む人はいなくなったようだ。

・

・

・

次の部門は製造である。

| 大木品質保証課長 | |||

| 高橋審査員 |  |  | 藤森製造課長 | |

| 庶務 | |||

![]() 「品質方針ですが、現場で数名の作業者の方に品質方針を伺いましたが、明確に答えられませんでした。これは『4.1.1方針が組織のすべての階層で理解されなければならない』という要求事項を満たしません。不適合でよろしいですね」

「品質方針ですが、現場で数名の作業者の方に品質方針を伺いましたが、明確に答えられませんでした。これは『4.1.1方針が組織のすべての階層で理解されなければならない』という要求事項を満たしません。不適合でよろしいですね」

![]() 「品質方針についての要求は『理解され、実施され、維持されることを確実にする』でしたね。

「品質方針についての要求は『理解され、実施され、維持されることを確実にする』でしたね。

よく暗唱させるとか、品質方針カードを配る、という会社もあるようですが、私どもではそういう方法は意味がないと考えています」

![]() 「意味がないとおっしゃると?」

「意味がないとおっしゃると?」

![]()

|

品質方針カードを携帯して、審査で方針を聞かれたらカードを見せても、それはカードを持っている証明であり理解した証明ではありません。同様に品質方針を暗唱できても、それは暗記していることの証明であり、理解して行動している証明ではありません。

ISOの要求事項は、方針を覚えることでも暗唱できることでもなく、まして方針カードを携帯することでもありません」

![]() 「ほう〜、では、どういうこと?」

「ほう〜、では、どういうこと?」

![]() 「要するに経営者の品質に関する考えを、理解して行動しろということです。

「要するに経営者の品質に関する考えを、理解して行動しろということです。

審査員さんの質問を私も傍で聞いておりました。監督者に対して方針を知っているかと聞いたとき、彼の回答は今年のライン不良率を低減すること、そのためにパートや新人の技能を高めるために週に30分時間を取って技能指導をしているでした」

![]() 「確かにそうですが、品質方針にはそんなこと書いてありませんね」

「確かにそうですが、品質方針にはそんなこと書いてありませんね」

![]() 「工場長の品質方針は、ライン不良率半減、受入検査不合格ロットの半減です。監督者の今年行っている活動は不良率半減の手段です。工場長の方針実現そのものじゃないですか。

「工場長の品質方針は、ライン不良率半減、受入検査不合格ロットの半減です。監督者の今年行っている活動は不良率半減の手段です。工場長の方針実現そのものじゃないですか。

考えてごらんなさい、工場長方針が不良率半減のとき、監督者が不良率半減しろと言えば、不良が半減するわけありません。

あの監督者は不良の原因のひとつに作業者の技量不足があり、それは工具の扱い、工具の良否の判断とそのときの対応を知らないためと考えて、教育しようとしているわけです。

もちろん監督者によって活動項目は異なります。しかしいずれも、工場長の出したライン不良率半減に結びついているわけです」

| お顔 | 役職 | 方針展開 | |

| 工場長 | ライン不良率半減 | ||

| 製造部長 | ライン不良率7%を3%にする | ||

| 製造課長 | 技能向上 設備のメンテナンス方法見直し |

||

| 監督者 | パートや新人の技能を高めるために週に30分技能指導する リーダークラス・ベテランには、指導力を付ける教育 |

||

| パート | 工具の使い方の習熟 |

![]() 「するとあの監督者の技能指導は、工場長の方針を理解して、その方針を展開したものですか?」

「するとあの監督者の技能指導は、工場長の方針を理解して、その方針を展開したものですか?」

![]() 「もちろんです。そうでなければ工場長の方針が理解されていないことになります」

「もちろんです。そうでなければ工場長の方針が理解されていないことになります」

![]() 「パートの方に同じく聞いたとき『工具の使い方の習熟』と言っていましたが、それも工場長方針と整合しているわけですか?」

「パートの方に同じく聞いたとき『工具の使い方の習熟』と言っていましたが、それも工場長方針と整合しているわけですか?」

![]() 「もちろんです。工場長がライン不良率半減といい、部長がライン不良率3%といい、課長である私がライン不良大きな原因として技能向上と設備のメンテナンス方法の見直しを挙げています。監督者は技能向上としてパートと新人の技能指導と言いました。

「もちろんです。工場長がライン不良率半減といい、部長がライン不良率3%といい、課長である私がライン不良大きな原因として技能向上と設備のメンテナンス方法の見直しを挙げています。監督者は技能向上としてパートと新人の技能指導と言いました。

そしてまたリーダークラスやベテランには、指導力向上をあげてそのための活動をしています」

![]() 「監督者の方は、受入検査不合格ロットの半減については、どんな活動をしているのでしょうか?」

「監督者の方は、受入検査不合格ロットの半減については、どんな活動をしているのでしょうか?」

![]() 「何もしていません」

「何もしていません」

![]() 「何もしてない、それじゃダメじゃないですか?」

「何もしてない、それじゃダメじゃないですか?」

![]() 「工場長の方針は工場全体を考えています。品質に関しても、製造には製造の、受入検査には受入検査の、製品検査には製品の品質、営業には品質情報伝達のスピードアップをあげています。

「工場長の方針は工場全体を考えています。品質に関しても、製造には製造の、受入検査には受入検査の、製品検査には製品の品質、営業には品質情報伝達のスピードアップをあげています。

製造課の人たちが、受入品質に責任があるわけないでしょう。検査課そして購買課が調達先に対して、改善を指示し指導し実現しなくちゃならんでしょう。

|

この工場では、方針を壁に貼ったりカードに印刷したりしてはいません。

ですが、ひとりひとり、パートの方に至るまで、何を期待されているか認識していると思います。そしてやるべきことが明確になっているから、パートの人が自分は工具の使い方に習熟しようという目的意識を持つのです。

審査員の方は、パートの回答が人によって皆違うことが、それこそ各個人にまで品質方針が展開されていると理解されたでしょう」

![]() 「はぁ〜、それはすごいですね」

「はぁ〜、それはすごいですね」

この審査員が理解したとは思えない。私の経験では、監督者をしていた審査員はほとんどいなかったようだ。多くは大学を出て、管理者になりハンコを押して過ごし、出世競争に負けて審査員になったようだ。

日本軍は士官はダメで下士官が優秀だったと言われる。同様に管理者はダメでも監督者で持っていたのではなかろうか。

監督者の苦しみ、努力、そういうものを知らないで審査ができるか!

注:正直言って、方針展開をしているかを職階に沿って方針と実施状況を追っていった審査員を見たことがない。その反面、方針カードを携帯しているとOKと言った審査員は数多いた。

方針カードを持っていればOKした審査員が勤めていた企業では、社長方針を皆でシュプレヒコールしていたのか?

方針カードを持っていればOKした審査員が勤めていた企業では、社長方針を皆でシュプレヒコールしていたのか?

それで品質が良くなれば奇跡だね。

今どきの人は、シュプレヒコールを知らないかもしれない。デモなどで1人がスローガンを叫ぶと、その他大勢がそれを唱和することである。

私はあんな無意味で馬鹿な真似は、恥ずかしくてできない。

・

・

・

総務部の監査である。

![]() 「大変申し訳ありません。総務課長が急病でお休みしてしまいました。それで課長の代理で、私、渋谷が対応いたします。よろしくお願いいたします」

「大変申し訳ありません。総務課長が急病でお休みしてしまいました。それで課長の代理で、私、渋谷が対応いたします。よろしくお願いいたします」

![]() 「そうですか、それは大変ですね。

「そうですか、それは大変ですね。

総務は文書管理がメインですか?」

![]() 「文書管理も工場全体の規定は総務ですが、図面類は技術管理課、部や課の規定の管理はそれぞれの部門で行うことになっています。

「文書管理も工場全体の規定は総務ですが、図面類は技術管理課、部や課の規定の管理はそれぞれの部門で行うことになっています。

それから品質に関することでは、方針の周知とか社外の資格試験などの手続きをします。具体例としてはフォークリフト運転とか、危険物取扱者とかですね。

社内の資格試験は人事課です」

![]() 「資格取得の記録の保管は、総務課ですか?」

「資格取得の記録の保管は、総務課ですか?」

![]() 「資格がないと従事させられないものも多いですから、会社で職務上必要で業務命令で取らせた資格は総務で保管しています」

「資格がないと従事させられないものも多いですから、会社で職務上必要で業務命令で取らせた資格は総務で保管しています」

![]() 「先ほど倉庫でフォークリフトの運転をしていた方の、お名前を聞いてきました。北村さんと西田さんでした。

「先ほど倉庫でフォークリフトの運転をしていた方の、お名前を聞いてきました。北村さんと西田さんでした。

このお二人の『フォークリフト運転技能講習修了証』の写しを保管していると思いますが、見せていただけますか?」

![]() 「お待ちください。ええと……ああ、この二人は10年近く前なので、写しは事務所ではなく倉庫保管なのですよ。

「お待ちください。ええと……ああ、この二人は10年近く前なので、写しは事務所ではなく倉庫保管なのですよ。

本人が免許を持っているかどうかのご確認なら、本人の携帯している修了証そのものでも良いですか?」

![]() 「いえ、お二人が講習修了証を持っているのは、先ほど現場で確認しました。

「いえ、お二人が講習修了証を持っているのは、先ほど現場で確認しました。

お宅がお二人が有資格者であると把握しているかの確認です。その記録の保管状況を確認したいので、その講習会に行った記録を見せてもらえませんか」

![]() 「困ったなあ〜、記録は隣町にあるのですよ。工場のテントハウスの倉庫は部品と完成品を置くだけで、遊休設備やオフィス什器それに長期保管の過去の文書や記録は、隣町の運送会社の倉庫を借りて、そこに置いているのです。

「困ったなあ〜、記録は隣町にあるのですよ。工場のテントハウスの倉庫は部品と完成品を置くだけで、遊休設備やオフィス什器それに長期保管の過去の文書や記録は、隣町の運送会社の倉庫を借りて、そこに置いているのです。

これから取って来るとなると、今は15時ですか……夕方までに間に合いませんね」

![]() 「それは困りましたね。ISO規格では『即座に取り出せる』ように保管せよとあるのですよ」

「それは困りましたね。ISO規格では『即座に取り出せる』ように保管せよとあるのですよ」

![]() 「えっ、ということは、今すぐフォークリフトの受講記録を持ってこないとまずいのですか?」

「えっ、ということは、今すぐフォークリフトの受講記録を持ってこないとまずいのですか?」

ちょうどそのとき、15時の休憩チャイムが鳴った。

ちょうどそのとき、15時の休憩チャイムが鳴った。

会議室のドアが開いて、サヨちゃんともう一人の女性が、コーヒーのドリップポットと沢山の紙コップを持って入ってきた。

代わりに人事課長が席を立って会議室から出ていく。

30秒後、会議室の電話が鳴り、電話を取った人が渋谷さんを呼ぶ。

渋谷は高橋審査員に断って電話に出る。

サヨちゃんたちは空気を読まず、紙コップにコーヒーを注ぎ、会議室にいた人たちに配って歩く。

そんなこんなで会議室はおしゃべりが始まりくつろいだ雰囲気になる。

![]() 「お電話変わりました。総務の渋谷です」

「お電話変わりました。総務の渋谷です」

![]() 「人事課長だけどね、記録はすぐに出さないとならないわけじゃない。ISO規格があると思うのでそれを開いて、4.16の項目を見てほしい。三つの段落になっているけど、最後の段落の中頃に『即座に検索できるように』とあるんだ。

「人事課長だけどね、記録はすぐに出さないとならないわけじゃない。ISO規格があると思うのでそれを開いて、4.16の項目を見てほしい。三つの段落になっているけど、最後の段落の中頃に『即座に検索できるように』とあるんだ。

要するに即座に検索できることが必要で、即座に取り出せなくても良い。

つまらないことで不適合なんてもらいたくない、今言ったことを頼むぞ。

総務課長も草葉の陰で渋谷さんに期待しているよ」

![]() 「あのくそ爺、子どもじゃあるまいし、ISO審査だからっておなかが痛いとか、明日はただじゃ済まないから💢

「あのくそ爺、子どもじゃあるまいし、ISO審査だからっておなかが痛いとか、明日はただじゃ済まないから💢

ハイ、承知いたしました、ありがとうございます」

サヨちゃんたちが部屋を出ると、ザワザワしていた部屋が静まってきた。

渋谷が席に戻る。

![]() 「電話で席を外し失礼いたしました。

「電話で席を外し失礼いたしました。

先ほどの記録の件ですが、どこにそのような要求事項がありましたでしょうか?」

![]() 「規格をお読みになっていないようですね。困りましたねえ〜

「規格をお読みになっていないようですね。困りましたねえ〜

ここです、4.16記録、ここに『即座に取り出せる方法』とありますでしょう」

![]() 「規格は『即座に検索できる方法』です。ですから十分これを満たしております。

「規格は『即座に検索できる方法』です。ですから十分これを満たしております。

私どもでは記録をどこに保管しているか台帳に記録しております。先ほどの資格に関するファイルは隣町の倉庫のA5棚の3段目にあると、ここに記しています」

![]() 「いや、記録は即座に取り出せなくちゃならないのです」

「いや、記録は即座に取り出せなくちゃならないのです」

![]() 「でも規格は検索ですよ。よくお読みくださいな」

「でも規格は検索ですよ。よくお読みくださいな」

![]() 「そんなはずは……、あっ!、あれえ〜、勘違いかなあ〜、

「そんなはずは……、あっ!、あれえ〜、勘違いかなあ〜、

即座に取り出せると思っていたが、検索だったか。私の勘違い、記憶違いでした」

注:前回(第30話)でも述べたが、1993年にイギリス人に審査を受けた際に、私が下手な英語で聞いたら「どこにあるかがはっきりしていれば良い」と言われた。爾来、私はそれを信じている。

2015年版から文書と記録の要求事項に違いがなくなり、これに該当する記述は

「7.5.3 a)文書化した情報が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適した状態である」

It is available and suitable for use, where and when it is needed.」

これは2008版までISO規格での文書に対する要求事項であり、それまでの版では文書と違い記録への要求はゆるかった。

「ISO9001:2008 4.2.4 第2段落 組織は、記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために、文書化した手順を確立しなければならない」

「The organization shall establish a documented procedure to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention and disposition of records.」

2024年現在、現実にどのような判断基準で行われているか知らないが、2015年版の「文書と同じレベルの管理を記録に求める」のは厳しいと思う。

記録の管理をしたことのない人には、想像もつかないだろうけど😞

クロージング前に品質保証課長(管理責任者)と本社の監視役として佐川が呼ばれたが、不適合はなかったという。

高橋審査員はまだ十数回しか審査をしたことはないが、今回のように無欠点なことは初めてだと褒めた。

その後、オープニングミーティングの出席者を集めて、クロージングミーティングが開かれた。

そこでも予備審査では全く不適合はなかったこと。本日の結論として、十分本審査が行えると報告することと結論を述べた。

本審査では審査員の人数も増える審査時間も多くなるので、じっくり見させてもらう。これからもルール順守で業務を行えば問題ないだろうと付け加えた。

クロージングミーティングを終えるとすぐに高橋審査員は予定より1本前の新幹線で帰ると言い出す。

サヨちゃんがタクシーを呼び、大木課長以下、品質保証課のコントトリオと佐川と山口が、正門まで見送る。

サヨちゃんがタクシー券を運転手に渡す。

タクシーが走り出すと、皆、頭を下げる。

タクシーが角を曲ると、全員ワーと声を上げた。

![]() 本日の忠告

本日の忠告

審査員が被審査側の意見を、これほど素直に聞くことは<絶対に>ありません。

ああだこうだとごねて、拒否することが普通です。彼らは人の意見に同意すると、死んじゃう病気なのかもしれません。

オートバイ小僧ならぬ、ISO

そんなとき、どうするかって?

私はISO認証に企業側で20数年関りましたけど、手がありませぬ(笑)

注:オートバイ小僧とは「Dr.スランプ」に登場するバイクライダーである。彼はオートバイから降りると死んでしまう病気なので、給油も食事も走りながらしなければならない。

バイクを修理のときは、子どもの遊具のコインライド(100円入れると動く乗り物)にまたがっていた。

バイクを修理のときは、子どもの遊具のコインライド(100円入れると動く乗り物)にまたがっていた。

そこから何かを止めることができない人を、○○小僧と呼ぶ。年寄りの場合は○○爺である。

鳥山明氏も今年逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

ふとし様からお便りを頂きました(24.11.05)

いつもお世話になっております。 ふとしです。 毎度楽しく読ませていただいてます。 ・「取引先にも認証を要求すること」幸いこれは強制されず広まらなかった。 その筈ですよね。私もその認識で居ましたが、例の目の付け所が〇ャープな液晶メーカー様が、部品の調達先に9001認証と14001認証を要求しているという事実を文書で見てしまって困惑したのを思い出します。 やはりア〇な会社は潰れてしまうのですね。 ・「即座に検索できる」これには私も困らされました。 記録は即座に取り出せる必要がある!(?) その為には記録の一覧が不可欠だ!(???) と仰る審査員を諫めることができませんでした。 9001認証ではなく、9001を基準にした認定制度でしたが晴れて重大な不適合となりました。 ところで高橋審査員は良い審査員ですね。 話せば分かる審査員、これは貴重ですよ! |

ふとし様 毎度ありがとうございます。 私も〇ャープな会社の下請けをしたことがありました。ISO云々ではなかったですが、いろいろ苦労しました。大メーカーさんは杓子定規で厳しいです(涙) 即座に検索できる……これは本文にも書いてますが、ISO認証が始まった初期に審査に来たエゲレス人に<恥ずかしい英語>で聞きました。 回答は「何処にあるかが分かればよい」との仰せだったので、自信をもってそれ以降の審査員を撃退しました。 やはりそういう根拠がないと言われたようにするしかないですね。 審査員にも松竹梅とか、乱暴者も、欲張りとありまして、次は乱暴者登場で行きましょう! |

外資社員様からお便りを頂きました(24.11.05)

おばQさま いつも参考になるお話を有難うございます。 4.16の要求 「検索でしょ!」と快刀乱麻も痛快なのですが、別の対抗も出来そう。 ご提示の英文 「The organization shall establish a documented procedure to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention and disposition of records.」 これに従えば、要求された記録は「10年前だから倉庫保管」 これは要求にある通り文書管理の手順に従った方法が行われている事を示しています。だから保管資料を「提示せよ」と審査員が求めるのも変で、「管理規定に従い倉庫にあります」で、審査対応は十分な気がしました。 もちろん審査員がトンチンカンなのだから、「要求は検索でしょ」と言わざるを得なかったのも納得なのです。 「ISO14001の審査が始まると、なぜか審査員はオープニングミーティングで、地球環境を憂いる浪花節を騙るようになった」 これって、審査アルアルですよね、「だからアンタが何を貢献できんだよ?」と聞きたかった。時間の無駄だから聞かなかったけれど。 昨今の異常気象をめぐるニュースでも相変わらず「地球が悲鳴を上げています」「温暖化対策は待ったなし」とマスコミは気持ちだけ盛り上げるのは戦中の「いざこいニミッツ・マッカーサー」と本質は変わらない。 でもね、原因はちょっと考えればわかる。ここ10年間で、一番 炭酸ガスを出しているのは中国。あとはアメリカ、インド、ロシアだけれど3国足しても中国並みの突出した排出量。 https://yearbook.enerdata.jp/co2/emissions-co2-data-from-fuel-combustion.html 天気予報でもPM2.5の流出元は中国なのは明らかで、日本への汚染影響も明白。 なぜ異常気象の主原因は中国だと言わないのでしょうかね? グラフから、日本が20%削減しても、中国が2%増やせば相殺される。 そんな簡単な計算や統計を、何度示さないか不思議だと思いませんか? |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 面白味のない話ですが、現実の審査で「これはこうなんだ〜」と審査員に言われると、被告側は弱いです。こちらが大金を払っているのだから、怒鳴り返しても良いはずですが、連中は自分はエライと自任してまして、真面目な話、20世紀には、先生と呼ばれないと返事もしない人もいました。 すごいのは、消防署よりも私の方が消防法に詳しいと言った審査員もいました。ハッキリ言ってバカです。あの審査員に言われた通りにしたら、違法一直線でした。 対等に議論できるようになったのはほんの10年前でしょう。理由は簡単で、ISO認証件数がドンドン減ってきて、お客さんともめて止めるなんて言わせるなよと認証機関幹部が言い出したからです。 それと見解が異なったときは、英文を基に議論する人は、20世紀には普通にいましたが、21世紀で会ったことがありません。20世紀は船級検査とかプラント検査などをしていた人が多く、肉食動物のように怒鳴ったり物を投げたりしましたが、規格解釈はまっとうな人が多かったです。 ISO14001になると規格文言よりも自分の感覚で審査するようになり、有益な環境側面とかスコアリング法とか宗教染みた規格の誤読で審査されては、もう手がありません。議論しても論理じゃないのです。 シロクマは増えてますよとか、DDTが問題ならマラリアにかかる覚悟があるのかなんて言ったら何をされるか恐ろしい。 高い金払ってバカバカしい話を聞いて身の危険を感じる、なんかお化け屋敷のようです。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|