注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

長野工場の本審査では指摘を出され、指摘のなかった兵庫工場と比較してダメだとか、だらしがないなどと語る会社幹部もいた。しかし半月もすると、他社の情報が入ってきて、

|

|

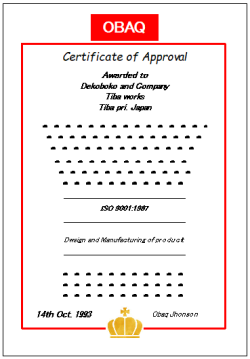

| 審査登録証 |

そして長野工場の指摘事項の是正報告も10日とかけずに処理が済み、審査登録証を受領して、ISO認証は順調に進んでいると会社幹部も認識したようだ。

なお、認証が数多くなると、是正処置とはじっくり腰を据えて行うものだと言われるようになったが、認証開始時は一日も早く審査登録証をゲットしようとしていた。

中には日付を少しでも早めてもらおうとする企業もあり、それに応える認証機関もあった。

当時の偉いさんは、一日でも認証日付が早いとすごいと思っていたのだ。あっ、今でもあるようだね。

1993年 6月下旬 本社生産技術部

江本部長と野上課長が話をしている。

![]() 「ISO認証は順調じゃないか。これでウチの認証支援業務も万々歳だな」

「ISO認証は順調じゃないか。これでウチの認証支援業務も万々歳だな」

![]() 「やはり佐川に応援を頼んだことが、成功の要因でしたね」

「やはり佐川に応援を頼んだことが、成功の要因でしたね」

![]() 「現在、ISO認証は目白押しだろう。奴が来月付けで正式に生産技術部に転勤したら、どういう体制で進むのか?」

「現在、ISO認証は目白押しだろう。奴が来月付けで正式に生産技術部に転勤したら、どういう体制で進むのか?」

![]() 「山口君はまだ一人前でないですから、早急に彼を育成してもらう。もちろんOJTですね」

「山口君はまだ一人前でないですから、早急に彼を育成してもらう。もちろんOJTですね」

![]() 「あと一人二人増強する必要はないのか?」

「あと一人二人増強する必要はないのか?」

![]() 「ISO認証は一過性と思うのです。当社の工場が20いくつあります。全部が全部、欧州と取引があるわけではないですが、どこもISO認証をする気でいます。

「ISO認証は一過性と思うのです。当社の工場が20いくつあります。全部が全部、欧州と取引があるわけではないですが、どこもISO認証をする気でいます。

それらが認証するのは、これから1年半で終わるでしょう。

次は関連会社ですがISO認証が必要なのは片手くらいしかありません。

生産技術部のビジネスとしてはそこでオシマイです」

![]() 「身内だけでなく、外販を目指さないのか?

「身内だけでなく、外販を目指さないのか?

日本には法人が200万あるっていうぞ

![]() 「世間にはISOコンサルが雨後の筍のように現れていますから、コスト競争で勝てるかどうか。

「世間にはISOコンサルが雨後の筍のように現れていますから、コスト競争で勝てるかどうか。

推測ですが、佐川のようにていねいに100%認証させようとする指導はコスト、まあ手間暇ですが、かかりますね。第1ロットの工場は、キックオフから認証まで、週1回訪問していました。30回は指導に行ったはずです。それでは200万では元が取れません。

あっ、世の中のISOコンサルは200万くらい取るらしいです

その金額では初めに講習をして、あとはテキストを渡し、困ったときだけ指導するような手抜きでないとペイしないでしょう」

![]() 「君の言うようにこのビジネスがあと1年半なら、その後は佐川の使い方はどうする?」

「君の言うようにこのビジネスがあと1年半なら、その後は佐川の使い方はどうする?」

注:会社によって違うだろうが、私の経験では本社は特定の仕事をするために人がいる。その仕事がなくなれば、その人は工場とか支社に転勤することになる。無駄なことで本社費用を大きくしてはならないのだ。

ISO認証指導のために、工場から本社に転勤したならISO認証指導が終わったとき、本社に残るには自分が新しい仕事を開拓するか、他の仕事をできるようにして売り込むしかない。出身工場に戻るにもそのとき工場が要らないと言えば、どこか欲しいと言ってくれるところを探さなければならない。野球で戦力外通告を受けたようなものだ。

佐川の前任であった當山氏も、本社に居続けるためにISO認証をやろうと考えたのだろう。

![]()

![]() 「現在の生産技術の仕事は、自動化とかシステム化がメインです。しかし昔ながらの作業改善とか作業の標準化の依頼はたくさんあります。

「現在の生産技術の仕事は、自動化とかシステム化がメインです。しかし昔ながらの作業改善とか作業の標準化の依頼はたくさんあります。

當山にはそういうことを期待していましたが、彼は作業改善とかVAとか得意でなかったので使えなかった。

佐川がそういうことができれば、使い道はたくさんあります」

![]() 「なるほど確かにそうだが、今どきそういう古典的な生産技術の需要は大きいのだろうか?

「なるほど確かにそうだが、今どきそういう古典的な生産技術の需要は大きいのだろうか?

ISO9001が終わったら工場に返すか? 露骨にやると、それもまたウチの評判を悪くするなあ〜」

7月上旬には福島工場の本審査であった。

灰皿事件が起きたから、審査員は負い目を感じて厳しいことを言わないだろうという、ギブアンドテイク的な発想もあるが、猪越センター長は審査がいくら厳しくて結構と、準備万端であった。

審査リーダーがハワード氏なのは変わらず、当然ながら事件(第36話)を起こした吉富審査員と違う日本人審査員が来た。

結論としては不適合なしで認証を得た。

立ち会った佐川も、ホッとした。

7月下旬は千葉工場の予備審である。こちらも工場の管理者は変わったし、担当者の意識も変わり、問題なく終わった。

聞くところによると、凸凹機械(第28話)は今も認証活動中だそうだが、審査契約はまだしてないそうだ。認証する気があるのかないのか?

まあ、佐川が感知するところではない。

おっと、佐川は6月末に骨折は完治したと言われ、7月1日付けで本社転勤になった。怪我が治って仕事に復帰できる状態になったという建前らしいが、現実には6月上旬から佐川はフル稼働していた、いやフル稼働させられていた。

|

|

|

・休出ってあるの? |

転勤して家族が引っ越すには、東海道線、常磐線は通勤ラッシュがすごいと聞いたので、総武線沿いを選んだ。

前世では東京で働くようになったとき、市川市に住んだ。

しかし今世はいくつか条件が違う。前世ではいろいろあって、会社を辞めて転職したのは2000年、佐川が50歳だった。前世で引っ越した時は、長女の直美は既に大学生で一人暮らしをしていた。そして次女の里美は高校3年で受験生だった。

二度目の人生では転勤で引っ越すのが1993年で、佐川は43歳、子供たちも中学生と小学生だ。

そんなことで前世では家族3人暮らしだったが、今回は4人暮らせる広さでなければならない。また子供たちの小中学校への通学の便も考えないとならない。

となると東京駅まで20分かからず行ける市川市は高いから、より東京より遠い方向に住まないとならない。

佐川と洋子は引っ越し先を探しに、総武線沿いの賃貸マンションを見て歩いた。

とはいえ、実質半日で決めた。決めないと間に合わない。

結局、佐川一家はJRから津田沼駅で乗り換える新京成線沿いを借りた。高校に行く頃には土地勘も付くだろう、それまでは多少東京から遠いのは我慢してもらうしかない。

結局、佐川一家はJRから津田沼駅で乗り換える新京成線沿いを借りた。高校に行く頃には土地勘も付くだろう、それまでは多少東京から遠いのは我慢してもらうしかない。

ここは福島の田舎とは違うのだ。その代わり舞浜までは40分かからない。年間パスポートを買ってやるから、それで納得してもらおう。

注:2024年現在、ディズニーランドの年間パスポートは販売されていない。

年間パスポートが販売休止したのは、2020年7月コロナ流行のため。以降2024年12月現在まで販売は再開されていない。

1993年も下期となった。

第一弾というかISO認証の第1ロットである、兵庫、長野、福島、千葉の4工場が認証したことで、第2ロットの認証活動が動き出した。

注:ロット(lot)とは、英語で「まとまり」とか「束」「集団」のこと。製造業では一度に製造された集団とか、同じ材料で作ったものをいう。

ISO認証のロットとはふざけた言い方で、同じ時期に認証したという意味で使った。

| ロット番号 | 第1ロット | 第2ロット | 第3ロット | 第4ロット |

| 本審査時期 | 6〜8月 | 11〜1月 | 2〜4月 | 5〜8月 |

| 対象工場 | 兵庫工場 長野工場 福島工場 千葉工場 | ○○工場 ○○工場 ○○工場 ○○工場 | ○○工場 ○○工場 ○○工場 ○○工場 | ○○工場 ○○工場 ○○工場 |

何事でも誰かが達成したという情報があれば、それを実現する人は多数出るという法則があるらしい。未踏峰に登頂した、発見をした、空を飛んだ、100mを〇秒で走った、それだけの情報でも、それを支えに頑張って実現するらしい。

いやそういう情報がなくても、誰かが発明・発見をすると、ほとんど同時に同じ発明発見がされるという法則もある

社内の4工場がISO9001認証をしたと聞いて、それなら自分もできると踏んで、残り全部の工場が認証活動を始めた。

認証したという情報だけでなく、同じ会社だから、そのアプローチ方法、必要な文書や記録の現物、内部監査のノウハウ、認証機関選定の基準や方法、認証機関の口コミ評価、審査の対応、などの情報や指導が受けられるのだ。4つの工場の経験談だけでも十分な価値も効用もある。

当然、認証支援依頼が本社生産技術部にきて、江本部長と野上課長はウハウハである。本社の存在意義というか価値は、工場や関連会社から頼られることである。誰も頼らない本社部門は消滅することに決まっている。

第2ロットの指導は、第1ロットの反省を踏まえて進化する。当然それをするのは佐川と山口だ。

佐川は今世で指導した経験を基に、その指導方法をリファインし標準化を図った。ISO認証は開発とは違い決まりきったことをすれば良いのだ。

多くの人が勘違いしているが、ISO認証は未知へのチャレンジではなく、決まったことをするだけの簡単なお仕事なのだ。

ただアプローチが二通りある。ひとつは現実から考えることであり、もうひとつは規格から考えることだ。

これまた当然だが現実から考えるアプローチがベストである。いや唯一無二というのが正しいだろう。規格から考えるの方法は、認証はできてもその結果は意味のないものでしかない。

佐川はそれをかみ砕いて山口に教え、山口は佐川の指示の下にISO認証のマニュアルというかテキストを作った。それは見方を替えれば指導マニュアルである。

そして佐川は、いかに多数の工場の認証を進めるか、認証機関の選定、第1ロットの問題点などを反映している。

出来上がったものは、佐川が当初考えたものとはいろいろ違う。

その理由はいろいろある。

■イベントの追加

今まで佐川が示していた認証スケジュールに、ISO対応する前から内部監査の実施を追加した。

第1ロットの工場は、どこでもISO対応の手順を追加してから顕在化した問題は、ルールを守るという意識がそもそもないことだった。

例えば規定で決まっている人が決裁しておらず、代行と定められた人でもなく、時と共になあなあで定着したような人が

生技課長 24.12.19 野上 |

あるいは、記録の作成が決められていても記録を作らない。安全衛生など法で決まっている定例会では議事録はあっても、開発の定期進捗フォローなどの会議は記録を作らないのが習慣化している。だから決めた・決めてないでトラブルが起きている。

今までルールを守っていない人が、ルールをISO対応にしたところで改定されたルールを守るはずがない。まずは規定を守るという意識付けが必要だ。

それにISO認証のために規定を見直すといっても、それは全体の1割にもならない。まともな会社なら、足りないことをチョット追加する程度で、文書改定は済むはずだ。だが改定されたルールをしっかり守るかと言えば、徹底されないというのが第1ロットの結果判明した。

だからISOの説明以前に、従来ルールでの内部監査をして、ルールを守っていない現実を認識され、ルールを守らないとダメよという意識付けが必要なのだ。

■正しいアプローチを教える

規格が要求するからしなければならないという、受け身の考えでは長続きしないし、内部への効果はない。

規格に書いてある要求事項は、元からしていたのではないか、元からしなければならなかったのかという考えで規格を見なければならない。

人間の考えることに大きな違いはない。文書管理とか是正処置などは、会社によって呼び名が違っても、そういう仕組みは自然発生的に出来上がるものだ。

規格要求にはしっかりとした根拠がある。だから文字面に、特に日本語訳に惑わされず、shallは何を求めているのかを理解して対応しなければならない。

注:とはいえISO9001:1987は品質保証の規格と自称したように、即物的で漠然としたものではなかった。だから解釈の幅は狭かった。ISO9001は2000年改定で迷走し、2015年改定で無に帰した。

ISO14001になると、初めから規格の意図も規格の文章も分からない審査員が、突飛なことを語るようになって、混乱するばかりだった。それは審査員の質が(以下略)

■ルールとは崇めるものではなく、金科玉条でもない。

ルールは生きているし、日々の仕事の指針であり義務であり裏付けである。そういう意識付け、認識を持たせなければならない。

そして、日々ルールを顧みて、徹底する、直す、廃止するをし続けなければならない。

■認証機関の選定方法

製品でもサービスでも買うとき評価するのはTQC(納期、品質、コスト)である。認証機関の選定は、金額と納期だけではない。品質が重要である。

認証機関がISO9000(当時)やISO10011、その後で来たGuide62を守っているとは限らない。いや守らないところが多々あるのだ。

1996年以前、異議申し立てを説明したのはJQAだけだったと思う。認証機関は審査員に説明しろと言ってたんだろうけど……指導してなかったら認定審査でアウトのはずだ……末端の審査員はオープニングあるいはクロージングミーティングでそれを説明していなかった。少なくても私はJQAを除いて聞いたことがない。

審査員の恣意的な規格解釈、誤解、マナーを欠く態度、そういうことを具体的に示し……そういう事例は多々あった……自分の工場がISO認証を受けることで、悪くならないようにしなければならないことに注意すること。いや、積極的に防衛しなければならない。

だから審査を依頼する前に、認証機関の見解を確認することが必要なのだ。

それぞれの企業が、重要と考えることについて質問をまとめ、その質問状を持って認証機関の正式回答を求め、回答次第で審査依頼するか止めるかを決める。

なお、佐川は認証機関に問うべき質問の例をまとめ、それぞれの模範解答も併記したものを添付した。

そして質問への回答によって、審査依頼して良い認証機関・ダメな認証機関のフローチャート添付した。

「業務の手順が悪いからこのように改定しなさい」なんて堂々と語る審査員がいるのだ。明白なルール違反だが、違反であることさえ知らないようだった。

悪の是正スパイラル |

認証機関が規格解釈を間違えることはないだろうと思っているかもしれない。残念だが、間違えた事例は多々知っている。知っているどころか、それで大層迷惑を受けた。

それでもISO9001時代は、ISO14001時代の規格誤解釈が盛り盛りの時代よりはるかに良かったのは事実だ。

私がISO14001の審査員研修を受けたのは1997年だったと思う。そのときの研修会の講師は、不適合を出すためにはISO14004を引用しても良いとしゃあしゃあと語っていた。

ISO14001はshall、ISO14004はshouldである違いも分からなかったのか?

いやいや、ISO14001:1996では「2章 現時点では、引用規格はない」と書いてあるぞ。

彼の話を聞いて「バカなことを」と思った人は良い。

講師の話を聞いて信じて審査員になった人は、ばい菌を日本中にまき散らしたに違いない。飛沫感染より危険な法螺吹感染である。

その講師は今もご存命で、環境法の本などを書いている。

ああいう人が日本の第三者認証制度をダメにしたんだね。某S社の環境部長だったと聞く。

・

・

・

佐川と山口は、そういうことを考慮してISO認証マニュアルの作成に入った。

佐川も30年前を完全に思い出し、個々の審査での審査員ややりとりは以前の体験とは違っても、似たようなものと言えば似たようなもので、巨大なフローチャートを書けるし、その判断に従えば半ば自動的に処理できる。なにしろ佐川は、世の審査員よりもはるかに経験があり、細かな規格の解釈も知っている。

このテキストによりISO9001認証活動は、完全にルーチン作業になった。

認証のためのテキストや資料を作成してから、佐川は認証指導前の研修会を開催する。

ひとつの工場から多いところは3名くらい参加があり、他に関連会社からの参加者もあり、合計70名の受講生が集まった。

認証指導を依頼する工場や関連会社には、一度本社にて佐川と山口が作った講習会に参加してもらい、それに基づいて進めるという指導をした。

そのころ勃興し始めたISOコンサルに頼むなら、それはそれでよい。但し本社はタッチしませんという。

本社生産技術部の成功保証付きコースよりも、他のISOコンサルを選ぶ工場もあった。佐川はその情報も得られる。

ISO9001認証が始まった頃は、規格通りの規定を作れとか、酷いコンサルになると規定をISO規格の項番に合わせろとか、中身もそのままなんてのもいたのだ。

通常の会社の規定(会社規則など)の定めている内容は、ISO規格要求の10倍の内容はあっただろう。

だって会社はお金で動く。お金のことを一切書いてないISO規格のままでは会社は動かない。

私は商売だったから、ISO認証の本はたくさん読んだ。

中には「ISO規格に合わせて会社の仕組みを見直した」とか、「会社の手順を全部書き換えた」と誇らしげに語っている著者もいた。

アホではないのか?

ISO規格は仕様書である。仕様書を基に物を作ることはできない。できることは仕様書を満たすものを作ることなのだ。

もし真に、ISO規格に合わせて会社の仕組みを見直したなら、その成果をお聞きしたい。

そして佐川は、佐川方式で指導して審査でもめたら、認証機関と交渉する約束をした。これはそのへんのISOコンサルにはできないことであった。

認証機関は認証機関と契約関係にないコンサルを交渉相手とはみなさず、審査においても陪席を認めるところは少なく、発言はもちろん禁止した。

しかし佐川は本社あるいは親会社の立場であることを明確にして陪席した。

審査の判断には意見しなかったが、間違えた判断についての異議申し立てには、陪席あるいは自分が主体となって行った。

認証機関によっては佐川と交渉することを拒否するところもあったが、本社あるいは親会社は、認証を受けようとする組織の最大の利害関係者であり、発言する権利があると主張した。

もしそれを拒否するなら、本社あるいは親会社の立場で認証機関を鞍替えすることは可能とも言った。

私自身の経験であるが、私はそれを堂々とやった。して悪いという根拠はない。工場や関連会社が悪い部品材料を買っているなら、転注させるのが当然だ。

そもそも認証機関が顧客の代理人(1990年代初期はそう自称していた)ならば、審査基準を誤って解釈していたなら、それは審査を依頼した工場や関連会社の顧客(本社や親会社)に対する背任である。

その頃になって、尾関元副工場長と桧山元課長の裁判の判決が出た。もちろんまだ一審だ。その結果は懲役1年執行猶予付きだった。

人事の下山から詳細を報告すると言われたが、佐川はもう忘れたいからと言って説明を断った。下山も分かったと言って終わった。

尾関元副工場長がどんな罪になろうとも、二度と佐川に害を加えないなら、もうどうでも良かった。

1993年も12月になった。

このときになるとISO認証の第2ロットの工場からISO9001認証したところが、いくつも出始めた。そして本社生産技術部の指導を受けると、認証がスイスイ行くのは間違いないという評価も定まった。

それにより関連会社で認証しようとするところは、ほとんどの企業は生産技術部に支援を依頼してきた。

江本部長と野上課長はウハウハである。

本社生産技術部の会議室である。

![]() 「最近では、ISO認証は完全にビジネスになったようだな」

「最近では、ISO認証は完全にビジネスになったようだな」

![]() 「秋から認証に挑む工場や関連会社は、皆、佐川の講習会を受講して佐川の指導を受けて審査に挑んでおり、すべて順調に認証を受けております。

「秋から認証に挑む工場や関連会社は、皆、佐川の講習会を受講して佐川の指導を受けて審査に挑んでおり、すべて順調に認証を受けております。

今までは概ね人員の規模が1,000名以上ですから、指導料は一事業所、300万以上です。今期の売り上げは5,000万行きますか」

![]() 「以前、君に聞いたときは、ISO9001認証ブームは1年半ということだったが、先の見通しはどうなのだろう?」

「以前、君に聞いたときは、ISO9001認証ブームは1年半ということだったが、先の見通しはどうなのだろう?」

![]() 「あのとき1年半と申しましたが、現在では日本中がISO認証ブームになっています。そもそもは欧州統合された後には、輸出するにはISO9001認証が必須ということで、認証が始まったわけです。

「あのとき1年半と申しましたが、現在では日本中がISO認証ブームになっています。そもそもは欧州統合された後には、輸出するにはISO9001認証が必須ということで、認証が始まったわけです。

しかしその後、ISO認証は優良企業の印であるという認識が起こりまして、認証が必要でない企業がドンドンと認証している状況です。

現時点認証件数は数百ですが、来年末には1,000件、2年後には2,000件と、倍々ゲームが予想されます」

![]() 「ということはいつまでも認証は続くということか?」

「ということはいつまでも認証は続くということか?」

![]() 「倍々ゲームは数年で止まりますよ。母数が有限ならねずみ講は成り立ちません。とはいえ5万や6万までは、一直線で行くのではないでしょうか」

「倍々ゲームは数年で止まりますよ。母数が有限ならねずみ講は成り立ちません。とはいえ5万や6万までは、一直線で行くのではないでしょうか」

![]() 「本当に倍々ゲームなら、1994年が1000なら1995年は2,000、1996年は4,000、1997年は8,000となる。

「本当に倍々ゲームなら、1994年が1000なら1995年は2,000、1996年は4,000、1997年は8,000となる。

そうであるなら、ゆくゆく認証支援は、関連会社の新事業とするというのが流れだろうな」

注:実際には倍々ほどは行かなかった。実際の各年末の審査登録数は下表のようであった。

![]()

| 年 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |

| 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 32000 | 64000 | 128000 | ||

| 実際 | 928 | 1619 | 2526 | 4153 | 6627 | 10079 | 14912 | 21349 | |

| 比率 | 1 | 1.74 | 1.56 | 1.64 | 1.60 | 1.52 | 1.48 | 1.43 | |

表を見ると倍々ゲームには遠く及ばない。それでも5年間くらい5割増が続いたのだから、すごいことだ。

だが上表を見ただけで加速度がどんどん落ちているのが分かる。表から変曲点は1997年頃にあると推測される。認証開始から4年くらいで増加加速度はマイナスになり、増加数は2000年頃から減少を始め、認証件数のピークは2007年に来るということが上表だけで推察できるという恐ろしさ(笑)

実際のピークは2006年末の43,564件であった。

![]() 「当社が外販するには定款の書き換えも必要になりますからね。経営者としては、本体がする仕事か、関連会社にやらせるか考えるでしょう。

「当社が外販するには定款の書き換えも必要になりますからね。経営者としては、本体がする仕事か、関連会社にやらせるか考えるでしょう。

そもそも生産技術部の仕事とは、新しい仕事や方法をいち早く取り入れて、それを社内や関連会社に広めて全体のレベルアップを図ることです。いつまでもISO認証に関わっているべきではありません」

![]() 「聞くと、佐川と山口は認証の手順を完全にマニュアル化して、自分の仕事を不要にしてしまったというじゃないか」

「聞くと、佐川と山口は認証の手順を完全にマニュアル化して、自分の仕事を不要にしてしまったというじゃないか」

![]() 「部長がおっしゃるように、そのマニュアルを関連会社に渡せば、そこがISOコンサル事業をして行けそうに思えます。

「部長がおっしゃるように、そのマニュアルを関連会社に渡せば、そこがISOコンサル事業をして行けそうに思えます。

自分の中に留めて置けば長く使えるのに、暗黙知を形式知にして公開しては、ノウハウはバレバレになってしまう。

一見、バカなことのように見えますが、佐川にしてみればISOコンサルはもう自分がする仕事ではない、自分はもっと上のレベルの仕事をしたいという意思表示にしか見えませんね」

![]() 「なるほど、その発想は、大したもんだ。普通なら金になるビジネスを作り上げたならそれを最大限に活用しようとするものだ。奴は常にブレークスルーを続けるのだろう。

「なるほど、その発想は、大したもんだ。普通なら金になるビジネスを作り上げたならそれを最大限に活用しようとするものだ。奴は常にブレークスルーを続けるのだろう。

実はな、最近の環境保護という動きは感じているだろう。新聞やテレビでも特集番組などがある」

![]() 「リオ宣言が1992年で、経団連が環境行動のナントカ宣言を策定しているそうですね」

「リオ宣言が1992年で、経団連が環境行動のナントカ宣言を策定しているそうですね」

![]() 「知っているかもしれないが、リオ会議のとき、ISO9001のような環境保護のISO規格を作ると決めたそうだ。

「知っているかもしれないが、リオ会議のとき、ISO9001のような環境保護のISO規格を作ると決めたそうだ。

ともかく世の中は環境を守れ一色だ。それでだ、ウチも環境保護部を作るという動きがあるのだ」

![]() 「生産技術部の中ではなく?」

「生産技術部の中ではなく?」

![]() 「別物だ、生産技術部と同等の組織だよ。

「別物だ、生産技術部と同等の組織だよ。

そうなると生産技術部の公害防止とか廃棄物関連は、そちらに移行するだろうな。そのときは佐川も多分」

![]() 「まあ時代の流れでしょう」

「まあ時代の流れでしょう」

![]() 「残った生産技術の職務で、ビジネスになるものはないかね?」

「残った生産技術の職務で、ビジネスになるものはないかね?」

![]() 「今までISOなしでやって来たのですから、なんとかなるでしょう」

「今までISOなしでやって来たのですから、なんとかなるでしょう」

![]() 「年間数千万あるいはそれ以上のウハウハはなさそうだぞ」

「年間数千万あるいはそれ以上のウハウハはなさそうだぞ」

![]() 本日の懸念

本日の懸念

認定機関とか認証機関から恐ろしいお手紙が来るかもしれません。

でもまあ、嘘は書いていませんから。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

日本の法人の数は諸説ある。一説には178万と言われる。 | ||

ISOコンサルの料金はそれこそピンキリだ。 私の記憶では1995年頃、従業員1000人規模の工場を指導するコンサルが、10カ月で300万と言った。私に言わせれば暴利も甚だしい。認証ゲットを完全保証とでも言ったのだろうか? | ||

異なる場所や異なる研究者がほぼ同時期に同じ発見や発明をする現象を、「多重発見」と呼ぶ。 ニュートンとライプニッツが微積を考えたこと、グラハム・ベルとエリシャ・グレイがほぼ同時に電話の特許を申請した事例など多々ある。 |

外資社員様からお便りを頂きました(24.12.19)

おばQさま 快調に連載が続いております、有難うございます。 副工場長や総務のその後のフラグも回収で、一息でしょうか。 >その後は佐川の使い方はどうする? すでにお考え済と思いますが、この後 日本は工場の海外展開を進めて、国内が空洞化。多分 止められないはずで、海外工場の立ち上げやISO認証も必要ですね。 彼のような努力家は、外国語も何とかしてしまうような気がします。 私自身も、90年代は海外ODMが始まって、これで大丈夫なのか思いつつも、会社の命令ですから技術流出に、せっせと働いておりました。 海外との技術文書の共有でも、ISOの用語規定や概念は、共通言語として役立った事は確かで、これは国際規格としての利点ですね。 ただ、今 振り返っても、平社員でも疑問に思う「技術流出と国内空洞化」を、当時の偉い人達はそう考えていたのか聞いてみたい気がします。 たぶん忘れているのか、思い出したくもないのか(笑) >95年当時を振り返り 「ららぽーとスキードームザウス」が出来ましたよね。 利用料は5000円以上と高かったのですが、スキー場への交通費を考えると安かったようにも思えました。 しかし、そこまでしてスキーをする人も少ないので2002年には閉鎖、その後は良く知りませんが、ショッピングモールやマンションになったのですか? |

外資社員様、毎度ありがとうございます。 >その後は佐川の使い方はどうする? いえいえ、一段落というか、この物語のテーマは審査員を揶揄することでありまして、今はまだその前準備でございます。まもなく登場するISO14001の審査での攻防をご期待ください。 >95年当時を振り返り 都会に出てきた直後は毎朝、京葉線から廃墟となったザウスを見ておりました。その後解体され、マンションができイケアができた頃引退し、つい最近は南船橋駅に隣接して南船橋ステーションプレミアというビルやららテラス東京ベイなんていうしゃれた商店街(?)もできました。まあ若い人向け店で還暦を過ぎた我々夫婦には縁がありません。  今年2024年、ララアリーナ東京ベイというバスケットボールの競技場ができまして、千葉ジェッツの試合を見たいと思いましたら、予約取るのが困難です。

今年2024年、ララアリーナ東京ベイというバスケットボールの競技場ができまして、千葉ジェッツの試合を見たいと思いましたら、予約取るのが困難です。こちらも縁を結べないようです。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|