*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

タイムスリップISOとは

注:文中「私」とは、作者である私、おばQのことではなく、このお話の主人公である「佐川真一」であります。お間違えの無いようお願いします。

私が桜庭さんと規定見直しの話をしていると、福田課長から呼ばれた。

打合せ場かと思ったら、事務棟まで歩いていく。なんだか怪しい雰囲気だな。どんな話なのか……

会議室に入ると、営業課長、設計課長たち5・6人が座っている。

福田課長が座るので私も座る。気後れすることはない、私だって先週まで同格だったわけだ、今は降格されたけど。

| 下田 構造設計課長 |

|

|

| 関口 業務課長 |

||

| 野田 製造2課長 |

||

![]() 「福田さん、待っていたよ。話を始めよう」

「福田さん、待っていたよ。話を始めよう」

![]() 「問題は試験成績書に嘘の校正期限が書かれていることだ。

「問題は試験成績書に嘘の校正期限が書かれていることだ。

品質保証課としてはどう考えているのでしょう?」

![]() 「佐川君、どう考えているんだ?」

「佐川君、どう考えているんだ?」

![]() 「はあ?、どう考えているのかと言われても、私は計測器管理担当でも信頼性評価担当でもありません。

「はあ?、どう考えているのかと言われても、私は計測器管理担当でも信頼性評価担当でもありません。

数日前に品証課に異動して来たところで、何も発言することはありません」

![]() 「君は計測器管理室の責任者だろう」

「君は計測器管理室の責任者だろう」

![]() 「私が計測器管理室の責任者とは今初めて聞きました」

「私が計測器管理室の責任者とは今初めて聞きました」

![]() 「君に計測器管理室を任せると言ったはずだ」

「君に計測器管理室を任せると言ったはずだ」

![]() 「今日の昼前に計測器管理ができるかと聞かれただけじゃないですか」

「今日の昼前に計測器管理ができるかと聞かれただけじゃないですか」

![]() 「佐川君は先週に福田課長のところに異動したばかりだろう。計測器管理室の責任者と言っても……」

「佐川君は先週に福田課長のところに異動したばかりだろう。計測器管理室の責任者と言っても……」

![]() 「とにかく責任者は品証課長だ。校正遅れがあったのは計測器管理室の責任もあるだろうけど、校正期限が過ぎた計測器を使ったことと、嘘の日付を書いたことは計測器管理と関係ない。

「とにかく責任者は品証課長だ。校正遅れがあったのは計測器管理室の責任もあるだろうけど、校正期限が過ぎた計測器を使ったことと、嘘の日付を書いたことは計測器管理と関係ない。

福田課長の責任だよ。しっかりと対処してよ」

![]() 「佐川君、何とか力を貸してくれよ」

「佐川君、何とか力を貸してくれよ」

![]() 「経緯が分かりませんが、何が問題でどうしたいのですか?」

「経緯が分かりませんが、何が問題でどうしたいのですか?」

![]() 「客先に試験成績書を一式提出してしまったので、日付の捏造をどうするか問題になっているんだ」

「客先に試験成績書を一式提出してしまったので、日付の捏造をどうするか問題になっているんだ」

![]() 「試験成績書の回収はできますか?」

「試験成績書の回収はできますか?」

![]() 「できなくはないが、理由を言わなくちゃならないだろうな。うまく説明できないと問題視される」

「できなくはないが、理由を言わなくちゃならないだろうな。うまく説明できないと問題視される」

![]() 「生データを渡さなければならないのでしょうか?、そうでなければ余分なものを渡したと言えば良いのでは?」

「生データを渡さなければならないのでしょうか?、そうでなければ余分なものを渡したと言えば良いのでは?」

![]() 「契約で信頼性試験の結果一式を渡すことになっている」

「契約で信頼性試験の結果一式を渡すことになっている」

![]() 「それなら正直に、報告書の計測器の校正期限に誤記があったので、差し替えたいと話をしたらどうです?」

「それなら正直に、報告書の計測器の校正期限に誤記があったので、差し替えたいと話をしたらどうです?」

![]() 「本当の有効期限を書けば、期限切れの計測器を使っていると問題が変わるだけだ」

「本当の有効期限を書けば、期限切れの計測器を使っていると問題が変わるだけだ」

![]() 「計測器室では既に遅ればせながら、校正をしてもらうよう手を打っています。報告書に記載する日付を1年後、実際は管理上の些事があるので、元々の有効期限に1年を加えて来年の9月末とするでしょうけど、その日付を記入すればよろしいでしょう」

「計測器室では既に遅ればせながら、校正をしてもらうよう手を打っています。報告書に記載する日付を1年後、実際は管理上の些事があるので、元々の有効期限に1年を加えて来年の9月末とするでしょうけど、その日付を記入すればよろしいでしょう」

![]() 「それは嘘の形を変えるだけで、期限切れの期間に測定したことに変わりはないぞ」

「それは嘘の形を変えるだけで、期限切れの期間に測定したことに変わりはないぞ」

![]() 「何事にもルールがありまして、検査に使った計測器が、その後の定期校正で異常が発見されたときは過去の検査の妥当性を評価するのが通例ですね」

「何事にもルールがありまして、検査に使った計測器が、その後の定期校正で異常が発見されたときは過去の検査の妥当性を評価するのが通例ですね」

![]() 「そんな通例を聞いたことがない。何に書いてあるんだ?」

「そんな通例を聞いたことがない。何に書いてあるんだ?」

![]() 「ISO9001にありますね。ええと『検査、測定又は試験装置の校正基準からの外れが発見された場合、過去の検査、試験の結果の妥当性を評価する

「ISO9001にありますね。ええと『検査、測定又は試験装置の校正基準からの外れが発見された場合、過去の検査、試験の結果の妥当性を評価する

![]() 「ISO9001って何だ?」

「ISO9001って何だ?」

![]() 「数年前に制定された品質保証の国際規格だよ。

「数年前に制定された品質保証の国際規格だよ。

その理屈を援用しようというのか?」

![]() 「そうです。校正時に基準から外れていることを知ったのと、校正期限が過ぎていたのを知ったのは類似というか、同等でしょう」

「そうです。校正時に基準から外れていることを知ったのと、校正期限が過ぎていたのを知ったのは類似というか、同等でしょう」

![]() 「言われてみればそうだな」

「言われてみればそうだな」

![]() 「だが、まだ校正をしていないぞ」

「だが、まだ校正をしていないぞ」

![]() 「もちろんです。ですから今現在、電波暗室の測定システムの校正をするよう業者に当たっています」

「もちろんです。ですから今現在、電波暗室の測定システムの校正をするよう業者に当たっています」

![]() 「君は責任者じゃないと言いながら、そんなことを知っているとはどういうことだ」

「君は責任者じゃないと言いながら、そんなことを知っているとはどういうことだ」

![]() 「そりゃ計測器管理室の浜本さんから困ったことがあると言われたら、相談に乗りますよ」

「そりゃ計測器管理室の浜本さんから困ったことがあると言われたら、相談に乗りますよ」

![]() 「最終的に君の言う、校正結果でその前の試験結果の妥当性を判断するのは誰がするんだ?」

「最終的に君の言う、校正結果でその前の試験結果の妥当性を判断するのは誰がするんだ?」

![]() 「品証課長に決まっているだろう」

「品証課長に決まっているだろう」

![]() 「品証課長が判断してくださいよ」

「品証課長が判断してくださいよ」

![]() 「やっと決まったか。解散だ、解散」

「やっと決まったか。解散だ、解散」

営業課長が経つと、設計やそのほかのメンバーも立ち上がり出ていく。

![]() 「君が相談に乗ったなら、すぐに校正できるように手を打てよ。わしは知らんぞ」

「君が相談に乗ったなら、すぐに校正できるように手を打てよ。わしは知らんぞ」

困ったもんだ。桜庭さんが課長に出向の話が来ているとか言ってた。本当ならうれしいが、この人を引き取る会社も大変だな。

村上さんたちも苦労していたのだろうと少し同情するよ。

品質保証課に戻ると、福田課長は浜本さんを呼んで、大至急電波暗室の試験装置の校正をするように指示する。これも今週末にしろという。

浜本さんは既に日程を調整中でフォローすると答える。

次に福田課長は私を打ち合わせ場に呼ぶ。

![]() 「佐川君、君は失礼だ。私があの会議で君に応えろと言ったら、空気を読んでしっかりと答えるべきだろう」

「佐川君、君は失礼だ。私があの会議で君に応えろと言ったら、空気を読んでしっかりと答えるべきだろう」

![]() 「課長どういうお考えだと、あの場で私が回答できることになるのですか?

「課長どういうお考えだと、あの場で私が回答できることになるのですか?

そもそも何も知らない人に、答えろというのはおかしいでしょう。

経緯を知らない私が独断で回答しても責任は課長が負ってくれるのですか」

![]() 「じゃあ、浜本さんを呼べばよかったのか」

「じゃあ、浜本さんを呼べばよかったのか」

![]() 「よく考えてください。浜本さんが数字を書き換えたのではありません。数字を書き換えたのは山本さんですし、指示したのは大村係長です。

「よく考えてください。浜本さんが数字を書き換えたのではありません。数字を書き換えたのは山本さんですし、指示したのは大村係長です。

そして計測器が校正期限を過ぎていたのは課長もご存じだったはず]

福田課長は えっという顔をした。

こやつ、部下の週報も見ていないのか?

![]() 「浜本さんから聞きましたが、彼は週報で何度も計測器の校正期限が過ぎていて問題だと報告していたと言います。週報も見せてもらいました。あの場で浜本さんがそういうことを言い出したら、課長の面目丸つぶれでしょう。

「浜本さんから聞きましたが、彼は週報で何度も計測器の校正期限が過ぎていて問題だと報告していたと言います。週報も見せてもらいました。あの場で浜本さんがそういうことを言い出したら、課長の面目丸つぶれでしょう。

この問題の最大の責任者は手を打たなかった課長じゃないですか?」

福田課長が腕組みして黙っているので、私はまた口を開いた。

![]() 「お昼からこの問題をどうするか、大村係長や島田係長と検討したのでしょう。その結論を先ほどの会議で言えばいいじゃないですか」

「お昼からこの問題をどうするか、大村係長や島田係長と検討したのでしょう。その結論を先ほどの会議で言えばいいじゃないですか」

![]() 「いや、昼からは、なぜ校正していないのを使い続けたのかと、なぜ嘘の日付を書いたのかを問い詰めていた」

「いや、昼からは、なぜ校正していないのを使い続けたのかと、なぜ嘘の日付を書いたのかを問い詰めていた」

![]() 「それで何か成果が出ましたか?」

「それで何か成果が出ましたか?」

![]() 「いや、言い訳ばかりで建設的なものは何もない。2時間ロスしただけだ」

「いや、言い訳ばかりで建設的なものは何もない。2時間ロスしただけだ」

![]() 「外部への影響は校正期限が過ぎた計測器を使って測定した試験成績書が出されたということです。そうなった経緯は、いろいろな問題が積み重なっての結果ですが、外部から見れば種々の問題の責任よりも、外に出た責任と対策が重要です。

「外部への影響は校正期限が過ぎた計測器を使って測定した試験成績書が出されたということです。そうなった経緯は、いろいろな問題が積み重なっての結果ですが、外部から見れば種々の問題の責任よりも、外に出た責任と対策が重要です。

先ほどの会議でも、まず客先に渡った試験成績書をどうするかが最優先だったはず。

それを信頼性試験のメンバーと考えるべきではなかったのですか?」

![]() 「そんなことは分かっている。だから浜本さんにすぐに校正するように指示した」

「そんなことは分かっている。だから浜本さんにすぐに校正するように指示した」

福田課長の話を聞いていて、この人も能力以上の仕事をさせられて大変だったのだと同情する。

もちろん彼の部下たちはもっと同情されるべきだ。来たばかりで責任転嫁された私も同様だ。

注:上司と部下が、これほど対等に激しい議論するものかと思われるかもしれない。

ひとつには主人公 佐川は今まで管理者であったから、福田課長と同等という意識があるだろう。

それと福田課長はまもなく出向と聞いていたことがある。

リアルの私は、そもそも上司とは役割であり人間としては対等という意識がある。だから上司だからと言って尊敬の念はわかなかった。言葉は佐川のように乱暴ではなく丁寧語は使っていたよ。

もちろん力量でも人間性でも、素晴らしい人は上司でも部下でも尊敬する。

福田課長の嫌み(愚痴?)から解放されて、計測器管理室に向かう。

浜本さんの表情を見るに、電波暗室の校正は解決したようだ。

![]() 「ああ、佐川君、電波暗室の校正はメーカーが来てくれて土曜日にしてくれるそうだ。今回の費用は先方の言い値で了解した。休日だし突発的だからしょうがない。

「ああ、佐川君、電波暗室の校正はメーカーが来てくれて土曜日にしてくれるそうだ。今回の費用は先方の言い値で了解した。休日だし突発的だからしょうがない。

しかし福田先生も末期症状だな」

![]() 「噂ではどこかに出向すると聞きますが」

「噂ではどこかに出向すると聞きますが」

![]() 「そうかい? いずれにしてもこのままじゃ課長解任……おっと失礼、佐川君のことじゃない……福田さんもあまりミスを重ねる前にここから出たいだろう」

「そうかい? いずれにしてもこのままじゃ課長解任……おっと失礼、佐川君のことじゃない……福田さんもあまりミスを重ねる前にここから出たいだろう」

![]() 「質問ですが、なぜ今まで課長は校正期限切れ対策をしなかったのですか?」

「質問ですが、なぜ今まで課長は校正期限切れ対策をしなかったのですか?」

![]() 「わしがここに来て10年近くなる。そのときから校正期限切れは山のようにあった。前任者に聞くと、気にするなという。課長も毎月、大量の校正期限切れがあっても何も言わない。皆が皆おかしかったんだろう。

「わしがここに来て10年近くなる。そのときから校正期限切れは山のようにあった。前任者に聞くと、気にするなという。課長も毎月、大量の校正期限切れがあっても何も言わない。皆が皆おかしかったんだろう。

昔は計測器など買ったら壊れるまで使えると思っていたのかもしれない。

昔は計測器など買ったら壊れるまで使えると思っていたのかもしれない。

わしも反省するが、福田課長の前任者もその前も、気にしないんだよ。

そんなわけでなんとしても改善するファイトが起きなかった。

ここ数年、品質保証協定が多くなってきたが、まだそういう考えが浸透していない」

![]() 「分かりました。土曜日の対応は、ライン検査の方もありますよね。

「分かりました。土曜日の対応は、ライン検査の方もありますよね。

浜本さん一人でできますか? 手が足りないなら私も出勤しますよ」

![]() 「大丈夫だ。電波暗室には機密はない。製品だけ片付けておけば問題ない」

「大丈夫だ。電波暗室には機密はない。製品だけ片付けておけば問題ない」

![]() 「それじゃ、浜本さんへのお願いですが、まだ手を打っていない期限切れの対応計画を立ててください。

「それじゃ、浜本さんへのお願いですが、まだ手を打っていない期限切れの対応計画を立ててください。

社内でできるものは、時間が足りないなら時間外を毎月30時間くらい予定する。メンバーには協力を頼むこと。

メーカーに出荷して校正するのは止めて、毎月2回くらい休日に工場に来て校正してもらう。

そうすれば出荷の手間が省けるし、現場もラインからの取り外し組み込みだけの手間で済む」

![]() 「そう簡単に言うなよ。残業を頼むのも大変なんだから」

「そう簡単に言うなよ。残業を頼むのも大変なんだから」

![]() 「現在の厳しい状況を説明して、週に二三度の残業に協力してくれない人なら、辞めてほしいですよ」

「現在の厳しい状況を説明して、週に二三度の残業に協力してくれない人なら、辞めてほしいですよ」

![]() 「オイオイ、そんな強引なことを言って通用するのか?」

「オイオイ、そんな強引なことを言って通用するのか?」

![]() 「浜本さんはそういうお願いができる人間関係を作ること、そして現在の状況をメンバーに認識させなければなりません。

「浜本さんはそういうお願いができる人間関係を作ること、そして現在の状況をメンバーに認識させなければなりません。

この工場だって左前になったら困るのは働く人です。そのとき協力的な人と非協力な人ではリストラされるか・されないか、違うのは当然でしょうね」

![]() 「あのさ、バブル崩壊とかで、今株価はどんどん下がる一方だ。この工場は大丈夫だよ

「あのさ、バブル崩壊とかで、今株価はどんどん下がる一方だ。この工場は大丈夫だよ

![]() 「私は日本経済がどうなるかなんて全く分からない。

「私は日本経済がどうなるかなんて全く分からない。

だけど、仕事を一生懸命する、常に勉強する、会社には協力する、そういう人はこの会社も手放さないだろうし、仮にリストラで放り出されてもすぐに職を見つけられると思う。

もちろん反対の人は仕事が見つからないかもしれない。

そう思いますよ」

![]() 「いや、その通りだ」

「いや、その通りだ」

私は計測器室の衝立の陰で、パートの人が聞き耳を立てているのに気づいていた。

少しは効いたか?

翌週、月曜日 朝

浜本さんが始業前に事務所に来て、課長と私に土曜日の状況を報告してくれた。

電波暗室の方は問題なしであった。

製造2課の検査装置では、私には何だか理解できないが、一つの検査項目が0.3dB限界を外れていたという。

それで過去の検査記録の吟味が必要だということ。これは現在、設計と品管課が検討しているとのこと。

その検討結果で、校正期限切れのものの対策が決まるとのこと

そんなことだった。

10時過ぎ、製造2課の課長が、福田課長のところにやってきて休日に検査装置の校正をしてくれたことのお礼を言う。そして検討結果、出荷したもの、倉庫にあるもの、すべて特別採用(特採)となったそうだ。

福田課長は製造2課長にお礼を言われご機嫌である。

これなら嫌みやお叱りは来ないだろう。

月曜日の午後、計測器室を訪れると浜本さんがのんびりしている。

この人、大丈夫かいな?

![]() 「製造2課と電波暗室はお疲れさまでした。でも仕事は少しも進んでいませんからね」

「製造2課と電波暗室はお疲れさまでした。でも仕事は少しも進んでいませんからね」

![]() 「進んでいないって?」

「進んでいないって?」

![]() 「まだ校正期限切れが100件以上あるのでしょう。

「まだ校正期限切れが100件以上あるのでしょう。

その対策はまとまりましたか?」

![]() 「佐川君に言われたことは手を打った。

「佐川君に言われたことは手を打った。

社内で校正できるものは社員2名、パート1名で今週から時間外をかけて校正を進める。定時内では使用部門が困るものは、定時前に引き取り、翌朝返すということで」

![]() 「社内で校正する物というと、ノギスとかマイクロメーター、電気関係ならマルチメーターなど簡単なものだけでしょうけど、2時間ではたかが知れるでしょう?」

「社内で校正する物というと、ノギスとかマイクロメーター、電気関係ならマルチメーターなど簡単なものだけでしょうけど、2時間ではたかが知れるでしょう?」

![]() 「定時内にできないものだけだから、個数から見て大丈夫だと思う。もちろん一日二日じゃない。今週から週二回実施するとして6週間で処理できると思う」

「定時内にできないものだけだから、個数から見て大丈夫だと思う。もちろん一日二日じゃない。今週から週二回実施するとして6週間で処理できると思う」

![]() 「週2回で6週間ということは12回、毎回4人で2時間と考えると96時間ですよ。それで校正期限切れを挽回できるなら、以前から毎月8時間ほど時間外すれば間に合ったことになる。

「週2回で6週間ということは12回、毎回4人で2時間と考えると96時間ですよ。それで校正期限切れを挽回できるなら、以前から毎月8時間ほど時間外すれば間に合ったことになる。

どう考えてもおかしいよね?」

![]() 「まずこれからは各種計測器の校正時間を見積もるよ。そしてそれに見合った時間外を確保する。今までは課長が絶対時間外するなというので、させられなかった。遅れた分は俺がサービス残業で処理していたが間に合わなかったんだな」

「まずこれからは各種計測器の校正時間を見積もるよ。そしてそれに見合った時間外を確保する。今までは課長が絶対時間外するなというので、させられなかった。遅れた分は俺がサービス残業で処理していたが間に合わなかったんだな」

![]() 「それにしてもその程度の時間外で挽回できるなら、工夫の余地はあったように思いますよ。

「それにしてもその程度の時間外で挽回できるなら、工夫の余地はあったように思いますよ。

浜本さんもあまり考えこまないで、課長を引き込んで対策すればよかったのではないですか。現実に評価試験の方は、月30時間も時間外をしていたわけですから」

![]() 「これからは毎月、必要時間を見積もって時間外を計画するよ。

「これからは毎月、必要時間を見積もって時間外を計画するよ。

それから業者ごとにまとめて月1回程度、休日に校正してもらうよう計画を立てる。

今年中は無理だろうけど、今年度中にはきれいにするよ」

![]() 「分かりました。計画表のコピーを夕方までに、私に送っておいてください。

「分かりました。計画表のコピーを夕方までに、私に送っておいてください。

それと来年の校正の費用は、今回の実績を踏まえて見直ししないとダメですね。もう次年度予算を申請する時期でしょう」

![]() 「分かった。校正の外部費用だけでなく、時間外も予算に加えるよ」

「分かった。校正の外部費用だけでなく、時間外も予算に加えるよ」

![]() 「それから今規定の見直し中なのです。

「それから今規定の見直し中なのです。

今回のことを反省して、校正ができない事情を改善したい。改善とは仕事の方法を見直して、規定を改定することです。

具体的には

・新規購入時に校正期間の対策を検討することを追加する

・購入時に品証課計測器管理室が参画するよう規定を変える

・顧客貸与品の校正を顧客との契約に盛り込む

・期限切れがあれば計測器管理室が強権発動できるようにする

そんなことを規定に盛り込みたい。

規定改定の案を作りますから、それを浜本さんに見てもらい意見を言ってください。

それから規定を読んでいて知ったのですが、この工場には計測器委員会というのがあるそうですね。それは毎月開催しているのでしょうか?」

![]() 「そう言われると思っていた。実を言ってわしがここに来たとき、既にその開催をしていなかった。それでつい開催しないできてしまった」

「そう言われると思っていた。実を言ってわしがここに来たとき、既にその開催をしていなかった。それでつい開催しないできてしまった」

![]() 「計測委員は任命されているのですか?」

「計測委員は任命されているのですか?」

![]() 「していない」

「していない」

![]() 「それじゃ、まずは各部門に計測委員の任命を依頼し、最初の計測委員会開催の通知をしなくちゃいけませんね」

「それじゃ、まずは各部門に計測委員の任命を依頼し、最初の計測委員会開催の通知をしなくちゃいけませんね」

![]() 「それをするとどんなご

「それをするとどんなご

今までしていなかったものをするのは、抵抗あるだろうなあ〜」

![]() 「各職場の期限切れの通知とか、期限切れをフォローする窓口になりますね。各職場に計測器の窓口があれば仕事がはかどるでしょう。

「各職場の期限切れの通知とか、期限切れをフォローする窓口になりますね。各職場に計測器の窓口があれば仕事がはかどるでしょう。

毎月、各部門の期限切れのリストを作って全部門の計測委員に配れば、どこも他部門に負けまいと必死に校正漏れをなくす努力をしますよ。

当然通知には校正期限過ぎのもののリストと所属部門を明記したものを添付してください。自分の部門に瑕疵があれば、いやだとは言わないでしょう」

![]() 「そうか、そういうことをすれば良いのか」

「そうか、そういうことをすれば良いのか」

佐川が出て行くと、作業していた若手の山下が浜本に声をかける。

![]() 「浜本さん、あの人はすごい人ですね」

「浜本さん、あの人はすごい人ですね」

![]() 「佐川君が?、何がすごいの?」

「佐川君が?、何がすごいの?」

![]() 「あの人が来てまだ2週間でしょう。今まで、誰も目をつぶっていた校正漏れを、なくせと言い出したのはすごいとしか言いようないです。

「あの人が来てまだ2週間でしょう。今まで、誰も目をつぶっていた校正漏れを、なくせと言い出したのはすごいとしか言いようないです。

それも単に校正漏れをなくせというだけでなく、それがいかに大問題であるか、どんなトラブルが起きるのかを皆に見せているし、どう対策すればよいかも知らしめている感じですね。

更にあの何もしない福田課長を動かした。校正完了した計測器を製造課に持って行ったら、製造の方たちから感謝されましたよ。皆、真剣になってましたよ」

![]() 「ほう、あいつが来てから、そんなに変わったか」

「ほう、あいつが来てから、そんなに変わったか」

![]() 「浜本さんだって朝、会社に来るのが苦痛でなくなったでしょう」

「浜本さんだって朝、会社に来るのが苦痛でなくなったでしょう」

![]() 「確かにそうだ。だが、懸念もある」

「確かにそうだ。だが、懸念もある」

![]() 「なんですか?」

「なんですか?」

![]() 「ドンドン改善が進むと、その先には計測器管理室の人員削減が見えてくる。今までのようにのんびりダラリとはやっていけなくなる」

「ドンドン改善が進むと、その先には計測器管理室の人員削減が見えてくる。今までのようにのんびりダラリとはやっていけなくなる」

![]() 「なにを言ってんですか。それは良いことじゃないですか。

「なにを言ってんですか。それは良いことじゃないですか。

厭々仕事をするより、楽しく仕事した方が精神衛生上も会社の経営にも貢献しますよ」

火曜日 午後1時

50人ほど入れる教室と呼ばれてる部屋に、電子ゲーム機製造に関わる、営業、業務から設計部門、製造部門、検査、倉庫、出荷まで部門の課長もしくは代理者を集めた。

欠席者なしの総勢27名である。

![]()

| 招かれざる客 ⇒ |

||

私は出席者を眺めて、よく来てくれたと感心する。いや、集めたのは私なんだけどね、

村上さんは教室の一番後ろの席に座っている。無関係という姿勢を示しながら、状況を見ているのだろう。

では、開演だ。

![]() 「品質保証課の佐川です。本日はお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。

「品質保証課の佐川です。本日はお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。

ご存じのように○○社から電子ゲーム機の製造を受注しました。そして品質保証協定の要求がありました。

本日は要求された品質保証要求に対応するには、皆さんの部門で何をしなければならないかの説明をしたいと思います」

![]() 「スマン、ここする説明で聞いたことをすれば、○○社対応はパーフェクトということかい?」

「スマン、ここする説明で聞いたことをすれば、○○社対応はパーフェクトということかい?」

![]() 「そのつもりです。顧客が品質監査に来ますから、そこでつまらないミスをしないよう説明をよく聞いてほしいと思います」

「そのつもりです。顧客が品質監査に来ますから、そこでつまらないミスをしないよう説明をよく聞いてほしいと思います」

![]() 「これはとてもすごいことだよ。今までも品質保証協定書を取り交わした仕事は多数あるけど、各部門で何をすれば良いかなんて説明されたことはない。

「これはとてもすごいことだよ。今までも品質保証協定書を取り交わした仕事は多数あるけど、各部門で何をすれば良いかなんて説明されたことはない。

今まではオロオロするばかりで、品質監査に来た人に教えられるようなありさまだったよ」

![]() 「じゃあ、これからは自信をもって対応できますよ。

「じゃあ、これからは自信をもって対応できますよ。

ではその第一回を進めさせていただきます。

まず○○社向けの『品質保証マニュアル』のドラフトと『品質保証要求事項対照表』というものを配りますから、後ろの人に順繰り渡してください」

私は教壇に置いていたA4で20ページくらいの綴じたものと、A3を10枚ほどホチキス止めしたものを、各列の先頭の人に列の分ずつ配る。

先ほど発言した営業課長がそれを手にしたとたん、ウォという声を出した。それだけでなくあちこちから、これはすごいという声が聞こえる。

![]() 「もう一見しただけで見方と用途が、分かっちゃったかもしれません。

「もう一見しただけで見方と用途が、分かっちゃったかもしれません。

まずA3サイズの『品質保証要求事項対照表』を見てください。

左側の列が○○社の品質保証要求事項の項番ごとに要求事項、つまりなにをしろということを書いています。

次にまだドラフトで制式版ではないですが、客先に提出するマニュアルの記述を先方の項番に合わせて入れ込んでいます。それを見るとウチでどんなことをするか概要が分かります。

次の列は実施事項に対応した工場規定のタイトルと番号があり、具体的にすることが分かります。そして右端の列はその項番に関係する部門が書いてあります。

皆さんのすることは、右列から自部門のところを見つけて、そこに書いてあることを読んでください。まず規定があればそれを読む。全部読むことはないですよ。相手から何が要求されているか、自分のところでは何が該当するかを分かればよいのです。

そしたら規定で決めていることをしっかりしているかを確認します。作成すべき手順書、まあ規定とか要領書ですね、それから作成すべき記録をとっているか、この二つがメインです。更に言えばそれを従事者に教えているかとかですね。

営業なら営業と書いてあるところだけしっかりと見て、自分が何をするかを理解してください。言い換えるとそれ以外は読まなくてもOKです」

![]() 「アハハハハ、こんなに便利なものは初めて見たぞ」

「アハハハハ、こんなに便利なものは初めて見たぞ」

![]() 「品質監査とかありますが、これは今後、品質保証課がするのですね?」

「品質監査とかありますが、これは今後、品質保証課がするのですね?」

![]() 「そうです。ただ各部門にお邪魔して点検するのはお互いに手間暇かかります。

「そうです。ただ各部門にお邪魔して点検するのはお互いに手間暇かかります。

ここで正直なこと言いますけど、杓子定規に内部監査をするつもりはありません。設計なら設計各課に集まってもらい、要求事項ごとに文書や記録があるかを一挙に点検したいと思います。

つまりこの表に書いてあるものの有無、内容を点検します。一挙にした方がよろしいでしょう。お互いに見比べることもできます。

| 方法 | 普通の内部監査 | 佐川が提案した内部監査 | ||||||||||||||||||||

| 形態 |  監査員とA課のメンバー  監査員とB課のメンバー  監査員とC課のメンバー |

|

||||||||||||||||||||

| 要点 | 部門ごとに聞き取り調査をする。 | 関係する部門を集めて一緒に聞き取り調査をする。 | ||||||||||||||||||||

| メリット | じっくり見られる。 他の部門ではどんなことを聞かれたか情報が得られない | 同じ品名の文書や記録を一斉に出してもらえば仕事が早い | ||||||||||||||||||||

| デメリット | 内部監査では手間暇がかかりすぎる。 | ひとつの課で受け答えのミスがあると、他の課では対策を考えられる。 | ||||||||||||||||||||

設計の各部門は設計する担当は違いますが、流れは同じです。

ですから『規定で設計業務の手順を作ることになっていますが作っていますか? 見せてください』と聞いて『ハイ、これです』と返してもらえばどんどん進みます。『ありません』では困りますが。

そしたら各課が示す物を拝見して、適否を判断していけば速い。しゃべるのも1回で済む。

記録も、例えば力量の記録なら作っているか、その人の力量にあった仕事をさせているかとか……

いちいち内部監査員(私)が見るのでなく、設計課同士で相互にチェックしてもらえば監査員は楽できます。

もちろんどんな監査をしても一度では済みません。一回目は形ができているか、二回目は内容を見て、三回目で最終点検となるでしょう。

おっと、品質監査報告書は各課毎にしたことにして、別々に作成しますよ。

皆さんもそれを飲み込んで、他の課と一緒にしたなんて言わないでくださいね」

![]() 「ハハハハ、それは心得ている」

「ハハハハ、それは心得ている」

![]() 「では説明を続けますが、まずはこのA3の綴じたものを見て、自分の部門では何をするかを確認してください。

「では説明を続けますが、まずはこのA3の綴じたものを見て、自分の部門では何をするかを確認してください。

実際は完璧はないと思います。規定で定める文書や記録を作ってなければ作るしかないです。もしなくても良いとお考えであれば、まず私がそれで良いかどうかを考えさせてください。もし問題がなければ規定を改定しないとなりません。

疑問点あればいつでも私、佐川にお電話ください。

ええとそれからマニュアルのドラフト、こちらのA4ものを見てください。

マニュアルとは、先方の品質保証要求に対するこちらの回答です。実際の顧客による品質監査では、このマニュアルを基にチェックすると思います。ですから一覧表の方に自分の部門が該当すると書かれているところを、マニュアルでよく読んでおいてください。

マニュアルに自部門が『何々をする』と書いてあるところは、その文書と記録を用意しておくことになります。

まあ実際に向こうが来る前に、私が巡回して監査の練習をしましょう。

ご質問ありますか?」

![]() 「業務の関口です。倉庫の管理は社員でなく運送会社に業務委託しています。監査の時はどう対応すればよいですか?」

「業務の関口です。倉庫の管理は社員でなく運送会社に業務委託しています。監査の時はどう対応すればよいですか?」

![]() 「私は工場の規定を基にマニュアルを書いています。実際の運用が規定と異なると問題ですね。規定を改定するのが間違いないですね。

「私は工場の規定を基にマニュアルを書いています。実際の運用が規定と異なると問題ですね。規定を改定するのが間違いないですね。

委託契約に合わせて、規定で倉庫の仕事を運送会社に委託している業務を明確に記述しておきましょう。

社外である運送会社には工場の規定は出せませんから、委託先の運送会社で業務委託契約書に基づいて作業する文書を作成してもらうことが間違いないですね。

実際にはあれですよ、当社の規定なり要領書なりを先方に渡して、主語だけ替えてすることは同じものを向こうの文書として定めてもらうのです。

その辺になると実情に合わせないとならないので、実際にするとき呼んでいただければ相談しながら進めましょう。

運送会社の方は、どの文書を基に仕事をしているか、記録は何か……温湿度記録があったはずです。

その他異常時の対応などを、手順書を基に説明してくれればよいです。」

![]() 「当社の規定とか文書で仕事をしてもらうことではだめですか?」

「当社の規定とか文書で仕事をしてもらうことではだめですか?」

![]() 「規定は社外に出すのは禁止です。見せるのはともかく、それで仕事をするのはダメですね。階層の低い文書、例えば帳票や出荷の入出力などはウチの要領書そのままでも良いと思います。図面を渡してものつくりするのと同じですから。

「規定は社外に出すのは禁止です。見せるのはともかく、それで仕事をするのはダメですね。階層の低い文書、例えば帳票や出荷の入出力などはウチの要領書そのままでも良いと思います。図面を渡してものつくりするのと同じですから。

もちろん委託契約でその旨記載しておくこと。

しかし指揮系統、誰が指示するとか、異常時の報告、決定などは向こうの組織でないとまずいです。

それに品質保証とは関係ないですが、工場の規定では、責任者、決裁者は当社の管理者ですから、それで仕事していると言えば、偽装請負と見られる恐れがあります。

委託先の定めた文書で指示すべきです」

![]() 「分かりました。別途、相談に上がります」

「分かりました。別途、相談に上がります」

説明会では質疑が多々あり、結果は大好評であった。更に言えば「なんで今までこういうことをしてくれなかったのか」という苦情が聞こえた。

村上さんもいたが、彼は聞こえなかっただろう。

|

|

|

|

|

福田課長は設計課長の言うことを聞いても、何が何だか分からない。とにかくこれからは客から品質保証が要求されたときは、説明会をしてくれということだけは頭に入ったようだ。

課長はこれから新規受注の際は品証課が説明会をして、関係部門と対応を協議するようにという。

村上さんがそれを聞いていて面白くない顔をしている。

設計課長が去った後で、村上さんを呼ぶ。

![]() 「村上君、さっきの話、私はよく理解できなかった。品質保証説明会というのは何ですか?」

「村上君、さっきの話、私はよく理解できなかった。品質保証説明会というのは何ですか?」

![]() 「佐川君が今日の午後に開催したもので、私はタッチしておりません」

「佐川君が今日の午後に開催したもので、私はタッチしておりません」

![]() 「そうなの? 彼は品質保証の初心者だろう、しっかり指導してほしい。

「そうなの? 彼は品質保証の初心者だろう、しっかり指導してほしい。

その説明会は大層良かったとの声だった。ぜひ君が担当した案件でもやってほしいね」

二人のやり取りを脇で聞いていて、私は30年前を思い出した。

当時、村上さんは品質保証の経験者(といっても1年半だが)で、自分は現場の管理者を放逐された身。村上さんは品質保証の専門家であると考えていた。

だから彼から何か言われると、疑うことなく彼が正しいと思い従った。生まれ変わった私から見て、彼は駆け出しであると共に不勉強な人でしかない。

別に彼を蔑視することもないが、この人の騙ることを金科玉条としていたのかと思うと、昔の自分を殴りたい。

おっと、村上先生からとばっちりが来ないうちに消えよう。

翌週である。

早いのが取りえとは自分のことと信じていた私だが、浜本さんの仕事が早いのには舌を巻いた。今まで腰が重かったのは、上長が頼りにならず腐っていたからだろう。

私だって生まれ変わりでなければ、福田課長に一揆を起こしていただろう。自分を老人と認識しているから笑っていられるだけだ。

おっと、先週、浜本さんは計測器委員会が長きにわたって休眠していたが、最近問題になった校正期限が過ぎたものが多々発生していることもあり、再開するという通知を出した。そして『各課にて計測器委員を選任して報告すること』とタカピーである。

ともかく第1回計測器委員会の始まりだ。

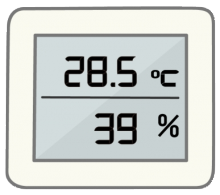

けっこうな人が集まった。総務は事務所や応接室の温湿度計などを登録している。そんなものお飾りだろうと思うが、一応計測器として登録しているから定期校正もするし、ずれがあれば買い替えするという。

けっこうな人が集まった。総務は事務所や応接室の温湿度計などを登録している。そんなものお飾りだろうと思うが、一応計測器として登録しているから定期校正もするし、ずれがあれば買い替えするという。

本当はその方法ではISO的にはダメなんだけど、まあ、総務の用途なら……

厨房では給食を作るとき使用する、秤とかお米を測る枡などを計測器として登録している。

人事の診療所では、血圧計や体温計を医療系の校正会社に頼んでいるので管轄外だ。

ともかく集まったものだ。そしてその多くで校正期限過ぎがあるのだ。

まず私が挨拶をする。計測器管理は昨今厳しく言われるようになった。特にB2Bでは品質保証協定を結ぶことが当たり前となり、そこでは計測器管理が厳しく求められている。

それに対応しなければビジネスができないこと。

最近の不具合事例を10件ほど説明する。

最近の不具合事例を10件ほど説明する。

校正期限過ぎを使用した事例、固定資産の計測器を無断廃却した事例、破損した計測器を使用していた事例、故障した計測器を現場の人が無断で修理しようとしてオシャカにした例、そういうことをしてはいけないこと。

当面の目標として校正期限過ぎのものを一掃する。そのためには業者に来てもらい現場での校正更には休日に校正を行う、代替品の借用、試作の評価試験なら社内でなく公共の試験所に依頼するなどを考慮してほしい。

ネルソンではないが私は義務を果たした。後はラインのお仕事だ。

それからは浜本さんによる、具体的な対策と各部門の実施事項の説明である。

浜本さん、聞くも涙、語るも涙の一世一代の名演技である。この話を聞いたら校正をしないで放っておくのは大罪だと感じるだろう。

あとは計測器を持ってくるのを待つだけだ。

浜本さんの兵隊をうまく使うのは浜本さんの責任だ。

職場を変わってから半月が過ぎた。暦がめくられ12月になる。

田舎町ではあるが、街はクリスマスソングでにぎやかだ。

田舎町ではあるが、街はクリスマスソングでにぎやかだ。

異動してからの2週間、結構頑張った。懸案になっていた問題すべてを片付けたわけではないが、とりあえず何から手を付けようかと狼狽える状況ではなくなった。

まず村上先生の指示である本業の品質保証については、マニュアルのドラフトを作って説明会をしたし、それだけでなく各部門が何をしなければならないか具体的に知らしめることができたと思う。

また桜庭さんの規定見直しの手伝いをしている。これが桜庭さんの仕事かと言えば大いに疑問ではある。だが品質保証課の面子を見ればどうしようもないと桜庭さんが諦めたのは分かる。

まだ進捗途上ではあるが、私が手伝うのを始めてから、桜庭さんも悲壮感はなくなったようだ。

計測器管理の大問題、校正未実施のものの対策を行った。

その過程で電波暗室の計測器の試験データを捏造していたこと、それが客先に提出していたこと。それを発見して対策も提案した。

製造現場の試験装置の校正期限過ぎも片付けた。

根本的な問題として管理体制がしっかりしていないからと、何年も休眠していた計測器委員会を再開するよう手配をかけた。

この調子であとひと月頑張れば品質保証課はだいぶ良くなるだろう。

もちろん突発的な問題は起きるだろう。それはしかたがない。

なんか私は左遷されたのではなく、品質保証課を蘇らせるために異動したようだ(笑)

ある日、始業して間もなく福田課長の電話が鳴る。私がチラチラと見ていると顔色を青くして受話器を持ったままペコペコ頭を下げている。

電話を切ると電話をかけて、大村係長と島田係長にすぐに来るように指示をする。

おお、懲戒処分が決まりましたかと内心思いつつ、仕事半分、盗み見半分で状況を眺める。

数分もかからずに、大村係長と島田係長が課長席に来る。

福田課長が二人を連れて部屋を出ていく。

人事に行くのだろうか? それとも総務部長あたりだろうかと想像する。

そういえば、自分の場合は懲戒と言われたものの、人事にもどこにも呼ばれなかった。ということは公式な懲戒処分ではなかったのか、それともなにかあったのだろうか?

30分も経たずに三人は戻ってきた。

そして桜庭さんに浜本さんを呼べという。村上さんと私には自席にて待機という。

浜本さんが来ると事務所のメンバーも集めて、打ち合わせ場でなく会議室に入る。

| 福田課長 | ||

島田係長 |

|

|

| 大村係長 |

桜庭さん 桜庭さん

|

|

浜本さん

|

||

絵を使い回すとは手抜きなり Oh no!、効率的と言って😉 | ||

![]() 「品質保証課の皆さんはご存じでしょうが、先月のこと定期校正を行わない計測器を使って重要な試験を行った事実が発覚しました。

「品質保証課の皆さんはご存じでしょうが、先月のこと定期校正を行わない計測器を使って重要な試験を行った事実が発覚しました。

それで本日、試験作業を指揮した、大村係長と島田係長、そして監督責任として私が、

本日昼に工場内にその処分が掲示されるので、事前に課員に連絡しておきます。

重い処分ではないと思われるかもしれませんが、今後の人事処遇においてマイナスとなりますので軽くはありません。

皆さんには他部門の人からいろいろ聞かれるかもしれませんが、掲示された以上のことを言わないように願います。

以上です」

指示されたことをしただけの山下君は、無罪(起訴猶予?)だったのか。

大島さんと島田さんは面白くない顔をしています。まあ、懲戒処分を受けて、楽しい人はいませんね。

客観的に見て、やったことを思えば、この程度の処分なら大甘でしょう。温情に感謝しなければなりません。

おっと、私は対顧客でこの件がどうなったのか知らないのですが、問題なく片付いたのでしょうか。

課長の解散という言葉を聞いて、私たちは会議室を出ました。

![]() 本日のお詫び

本日のお詫び

私も長い間サラリーマンをしてきましたが、始末書を書いたのは一度だけです。

| チーバ君である | |

|

|

|

千葉県民以外が、 この県民章を着用 すると逮捕される |

|

| ウソです |

身分証明ですから退職後に着用したら、勤め先を偽るわけで罪になります

ですから退職するとき返却しなければならないのです。

私が退職するとき社章を探したのですが、頂いた(借りた)のが何年も前のことですし、日常付けることなどありません。どこにしまったのか、見つけることができませんでした。

私ばかりでなく、退職のとき社員証の紛失に気付く人が非常に多いそうです。当時の勤め先では、そういう人のために「社章を紛失してごめんなさい」まで印刷された始末書が用意されていました。

それに署名押印と日付を記入するだけ。退職にあたり、身分証明書や健康保険証などと一緒に始末書を提出したのは何かシュールでした。

我が人生、唯一の汚点であります。

蛇足ですが、私は交通違反をしたことも、ゴミの不法投棄

毎度、毎度でありますが、本日は14,500字でした。これを二分割しても、初回宣言した6,000字より多いじゃないですか。日本の人口と違い、どんどん増えていくようです。

テロメアなら伸びるのはうれしいのですが。

もう、文字数はあきらめましょう。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

・ISO9001:1987/JISZ9901:1987 4.11.2管理手順(f) | ||

注2 |

このお話は今、1992年11月である。 日本のバブル崩壊とは、ある日突然一挙に来たわけではない。株価が下がり、どうしたどうしたと言っているうちに、段々経済が低調になり、さまざまな異変が起きた。上がる一方だった地価が下がり始めたのはこの物語の現時点1992年頃からだ。 1989年12月末 日経平均株価が38.915円で過去最高値を付けた。 1990年1月から暴落が始まり、10月には20,000円割れ 1992年路線価(土地の値段の指標)は下落が始まる。 1997年消費税5%アップによりGDPがマイナス成長に移る | ||

注3 |

嘘の職業、資格、経歴などを偽るのは軽犯罪法第1条15号が該当する。 彼女に国家公務員総合職だと偽るのは、軽犯罪法でなく結婚詐欺でしょう。 |

|

|

注4 |

指定された日時以外にごみを出すことは、厳密には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で不法投棄となる。 | ||

ふとし様からお便りを頂きました(23.07.29)

いつもお世話になっております。ふとしです。 毎度楽しいお話をありがとうございます。 ・「佐川君、どう考えているんだ?」 無能n・・・じゃなくて、あまり仕事の出来ない中間管理職とかがよく使いそうな言葉ですよね。 大まかな考え(指針?)を考えるのはあなたの仕事でしょうが。 と言ってやりたいところです。 例の件、どうなってる?とかもそうですよね。 報告は日々しておりますが? もしくはそもそもその件について何も指示されてませんが? ってなるやつです。 こうはなりたくないものです。(もうなってるかも・・) ・もちろん力量でも人間性でも、素晴らしい人は上司でも部下でも尊敬する。 環境管理部の山田課長も似たことを仰ってましたね。 これには私も同意です。 現場の人でも派遣の人でも年齢に関係なく、何かしら自分には無い知識や経験などを持ち合わせているはずですので、その部分に敬意を払い、接し方や話し方を考えるようにしています。 山田課長のように常に敬語を使えてはいませんが高圧的に感情任せにならないように、また、丁寧さとフランクさを両立できるよう話すことを心がけています。 ・始末書を書いたのは一度だけです。 サラリーマン歴30年程度ですが、始末書を書いたことはありません(ドヤァ) と、どや顔決めたところですが、始末書を書けと言われたことはあります笑 こちらに全く非はない状態でしたので、書けと言われて直ぐに労基にかけこみました。 ブラック企業滅ぶべし! これからの佐川さんのご活躍に期待しております。 以上、宜しくお願い致します。 |

ふとし様、毎度ありがとうございます。 なんだかすごく褒められちゃいましたが、そんな人間じゃございません。 少し良いカッコしたいなと思って大いに文章を化粧して書いています。 しかし一度くらい始末書を書いてみましょう。何事も経験です。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|