注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

1997年末に、ハワード、押田、佐川そして山口が話し合った結果、ISO認証誌にまた新しい連載物「俺にも言わせろ」を設けて、審査員側、企業側を問わず投稿を載せるということになった。同じ人ではつまらないというか、ネタ切れになる恐れがあるから、とりあえずは一人一回ということでスタートした。

個人の意見は尊重するが、あまりトンチンカンではまずいので、二つ条件を付けた。

ひとつは語ることの裏付けとして、出典を明らかにすること。

|

|

| 本間取締役 |

もうひとつは監修を設けることにして、査読とまではいかないが監修者による修正意見などを行えるようにした。

監修者には産業環境認証機関の本間取締役を引っ張ってきた。彼の能力はともかく、人間性と顔が広いことは力だ。反対派との緩衝材に丁度だろう。

勿論、反対派にも「俺にも言わせろ」に書いてもらえば良い。思いがけずに誌上論戦が成立するかもしれない。

|

|

| 小林氏 |

彼の本職は技術管理である。

そんな仕事をしている彼から見た、ISO14001規格とその翻訳について、持論を展開してほしいと押田編集長が依頼した。

小林は喜んで引き受けた。9,000字という注文に、ズバリ9,000字にまとめた。

本人に言わせると、言いたいことの1割も表せなかったという。

では彼の言い分を聞いてみよう。

|

俺にも言わせろ その1「英語原文を読め」 技術部門とは、与えられた仕様を実現する設計がメインであるが、それを支える人もいる。技術管理もそのひとつだ。 技術管理とは技術部門で設計を支える業務の一つだ。図面の管理、設計に必要な標準類(ISO規格、JIS規格など)の収集・整備、特許の申請手続・調査と対策(攻めと守り)などが主たるものである。 その他、積極的には技術基準の策定、設計品質向上、デザインレビューなどの実施、設計者の育成などをする。CADの管理やコピー室の運用を担当する会社もある。 私の仕事は、その中でも法律や標準類(ISO規格、JIS規格など)の収集整備である。設計者から頼まれたものを、購入して採番して貸し出すだけなら単純作業だ。 実際には英語やそれ以外の言語の規格は翻訳したり、担当者から言葉のニュアンスを問われると調べる。もちろん英語ばかりでないから、翻訳会社に頼むとか、海外駐在所に調査を依頼したりする。 また法律や規格の要約とか、○○国ではこういう規制があると聞いたが、その詳細を知りたいなど漠然とした依頼もある。 1993年に、欧州に輸出している企業は、ISO9001認証が必要となった。 あのときはISO9000sの規格手配や対訳本などの購入を頼まれたことから始まった。だがすぐに今まで関わったISO規格と様相が違い、翻訳規格としてJISZ9901シリーズとなったものの、JIS訳を読んでも意味が分からないということで、技術管理部門にJISとは別に分かりやすい日本語訳の要求があった。 そんなことからISO認証に関わるようになった。 ISO9001では社内の手順(procedure)についても要求がある。もちろん規格では手順とあるが、会社によって呼び名は違う。弊社では会社規則と称している。 手順作成や文書管理というものは、ISO9001が現れるはるか前から存在し、その管理体制や文書管理の基本は過去より確立している。 ルールを決める手順は定めなくても良いかもしれない。独裁者、絶対者が好き勝手に決めるというルール(制度)であっても運用はできる。 だがそれを知らしめる仕組みは必要不可欠である。 鎌倉時代の武士に対する法律は「御成敗式目」である。御成敗式目を作ると、それを各国の守護を経由して全国の地頭に配布された。それは大変な手間だったろう。 当時、地頭は全国に数千人いたという。

注:鎌倉時代の「守護」とは、鎌倉幕府が各国の治安維持のために設けた官職、次第に幕府から離れて独立した一国を支配する守護大名となる。

鎌倉時代の「地頭」とは、鎌倉幕府が全国の荘園や公領を管理するために設置した役職。実際には小領主であった。 そのおかげで、すべての地頭が御成敗式目の内容を知っていたと言われる。自分の土地や相続に関することだから重要だった。 だが最初35条だったものが、後に追加があり51条まで増えた。そのときも周知には大きな手間がかかったに違いない。 現代のように通信も移動も容易でない時代、そういう伝達、運用にはものすごい努力を要しただろう。 江戸時代の「武家諸法度」は、まずは法令を各大名に送付した。次に大名を江戸に呼び集め説明をした。大名は自分の領地に持ち帰り家臣に周知した。一部の法令は寺社に掲示し領民に知らしめた。 それは大変な手間であったろう。 「武家諸法度」にも度々改定があり、過去のルールに戻すこともあった。 藩主が掟を作ると、

文字を読めない庶民もいるから、読んでくれる人を脇に置くことも必要だ。 掟を公布したときだけでなく、それ以降、民百姓が定めについて問い合わせに来るのに備えていなければならない。 更に改定したときは・・・と掟を最新化し、それを知らしめ守らせるには、大変なエネルギーを使うのである。 江戸時代、吉宗とか水戸黄門が、暴れん坊将軍とか全国行脚して悪者を懲らしめるドラマのようなことをしていたはずはない。そういう行為は厳しく諫められた。権力者であっても、権力の行使は法の下に行われた。 そうでなければ、250年も治世が続いたわけがない。武士の時代も、しっかりとした法治国家であったのだ。

その結果、百姓の農地の境界争いの裁判に、何年もかかることも普通だった。民事裁判には

刑事事件だって拷問で吐かせれば一件落着ではない。当時は証拠があっても自白がないと有罪にできない制度だから、拷問をしたと言われる。 また奉行が判決を下せるのは微罪だけで、遠島になれば老中の、死罪は将軍の決裁が必要だった。遠山の金さんのエンディングのお裁きは9割方ウソ。老中に奉るというのが本当のところ。 江戸時代を通じて死罪などそう多くはない。一説では江戸時代を通じて江戸で死罪となった者は7,000人程度らしい。年間30人弱である。江戸初期と幕末は治安が悪く相当数いたらしいが、それを含めてこの程度であった。 テレビの捕り物帖では毎週1件発生するけど、それほどいなかったのは間違いない。 ちなみに現代日本で死刑判決は5〜10人/年です。人口の比を考えると大違いだが、人命の軽い時代だった。そう考えると多いとは言えないだろう。 なぜこんなことを話すのかと疑問を持つ人がいるかもしれない。それにはしっかりとした理由がある。  例えば品質方針を、壁に貼っておくとかカードに印刷して配付するという方法をよく見かける。普通の人は何とは、なんとはなしにそんなものだと思っているかもしれないが、それらに根拠がなければ無意味である。

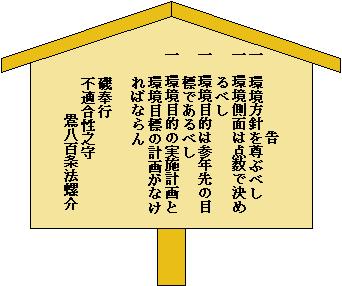

例えば品質方針を、壁に貼っておくとかカードに印刷して配付するという方法をよく見かける。普通の人は何とは、なんとはなしにそんなものだと思っているかもしれないが、それらに根拠がなければ無意味である。高札は高札場に掲げて初めて効果が出る。品質方針を壁に貼ったのはどのような根拠なのか、そこに貼れば効力、命令したことになるのか、はっきりしていなければ単に落書きを貼ったのと変わらない。 仮に環境方針が改定されたとき、改定をどのような方法で伝えるのか、過去のものは無効になったことをどう伝えるのか、壁に貼られたものはどう扱うのか、各自が持つカードの処理はどうするのか? そういうことをしっかり決めて、知らしめて、運用しないと古い規則のまま仕事をしていたとか、変更前の寸法で加工をしてしまうという事故が多発する。 現代でも中国では法律を知らせないで、違法があれば捕まえて処罰するそうだ。 中国ばかりではない。今年、タイの工場でISO14001認証したとき指導した。工場の人が市役所に行って環境規制を教えてくれと言ったら、お前たちは何を企んでいるのかと取調べを受けた。 そんなヤミテン国家は文書管理の基本を知らないというか、論理的に大間違いである。そういう方法は独裁国家であっても仕組みがうまくいかないだろう。 誰がどんな法律を作ろうと、それを周知しなければ運用はできない。 知らしめないということは、法律を守らせる気がなく、法律を破った者を捕まえて罰を与えることが目的としか思えない。 組織がどんな体制であっても、ルールを作ったら、知らせる、守らせる仕組みが必要である。 それはヤミテン禁止だけではない。 法律とか起きてというものは、消えてしまわないように書き物でなければならないから成文法主義、誰が読んでも解釈が変わらないよう論理的に書かねばならず、それは必然的に文字解釈が基本となる。憲法を除き、法律や条例で裁判所が判断するようなものは条文の問題である。 言い換えるとそういう理由で、ISO9000が登場する前から文書管理というのは、どんな組織でもルールがあり、そして誰が考えても同じような管理項目になったのである。 まあ、そういうことを前提に、現在のISO14001が審査の場でどのような問題が起きているか、その理由は何かを考えていきたい。 まずISO規格は英語とフランス語が『正』となっている。各国語への翻訳はその国の責任で行っているもので、あくまでも参考だ。 だからJISQ14001を読んで理解したつもりになっても、それは「つもりになっただけ」でしかない。 真に理解するには英文を読むに限る。 なお規格で定義されている語は、常に定義を代入して読む習慣を持つべし。これは法律を読むときも一緒だ。 ではやっと本題だが、現行のJISQ14001:1996では審査でどんな問題が起きているか、いくつか具体例を挙げて説明する。 今までの話を思い出して読んで欲しい。 *****

4.3.4 環境マネジメントプログラムの項では、「目的及び目標を達成するためのプログラムを策定し、維持しなければならない(JISQ14001:1996)」とある。 プログラムはいくつ必要なのだろうか? 目的・目標は複数あるはずだ。というのは多くの認証機関は最低4つの目的が必要と言い、それを達成するための目標は4つ以上になるから。 某認証機関及び他の認証機関でも審査員によっては、環境目的のマネジメントプログラムと環境目標のマネジメントプログラムを要求している。 ひとつのテーマについて二つのプログラムを要求することは、正しいのであろうか? 日本語は単数か複数か明確に表示しない言語なので、JIS翻訳を読んでも単数か複数か判断が付かない。 だが英語原文では「the organization shall establish and maintain (a) programme(s) for achieving its objectives and targets.」とある。

注:Programmeはprogramのイギリスのスペル

英語は基本的に単数か複数かを明確にする。英語で「それ」が単数か複数か分からない場合、主語を「it / they」とする記載方法がある。「student(s)」と記述すると「学生がひとりであっても学生が複数であっても」と理解する。 このような言い方は説明書、契約書、法律、公告(広告ではない。法律に基づいて、会社が関係者に対して、会社の重要事項を知らせること)、取扱説明書などで使われる。その目的は文章の意図をしっかり伝えるためである。 似たような表記にhe/she、his/herなどがあり、そういう場合は「どちらであっても」と理解しなければならない。 (a)programme(s)と書かれてあるのを見た時点で、(a)はprogrammeは1個の意味、programme(s)は複数の意味であるから、programmeは1個でも複数でも良いと理解しなければならない。そう理解しないとダメだ。 これは技術英文に限らず、上記のように契約書や法律では当然の使い方である。 演繹されることとして、環境マネジメントプログラムは、ひとつでなければならないとか、target用とobjective用が必要だというのは、完璧な間違いである。 この単数・複数の表記はISO9001:1987/1994において、管理責任者(management representative)が複数いて良いのかという議論が起きたので、それを反映して誤解なきように記述したと思われる 改めて結論を書く。 環境マネジメントプログラムは「目的及び目標を達成するため」に必要十分なら、ひとつでも複数でも良い。 ふたつなければならないというのは間違いである。 某社で聞いたが、「○○法は当社では対応が難しい。だから適用可能でないとしよう」と決めて、該当法規から外したそうです。 これは良いのでしょうか? JISQ14001では「適用可能な法規制」ですから、言葉通りに読むと、そういう考えもおかしくないかもしれません。 でも、日本語訳は参考でしかありません。最終的に英文もしくは仏文を読んで考えないといけません。 「適用可能」の英語原文は、「applicable」ですから、「apply」と「able」で『適用可能』となりそうですが、本当でしょうか? 英英辞典では「applicable」は「適用可能」というより「当てはまる」という意味です。自分の意思で決められるものではありません。条件によって「当てはまるか・当てはまらない」かが決まるということです。 日本語にするなら『適用される』とか『該当する』でしょう。意訳すれば『規制を受ける』です。 会社の都合で法規制を取捨できるわけがありません。 ISO9001に携わった人は、不思議に思ったことがあるでしょう。 ISO9001では「objective」は一貫して「目標」と訳されていた ところがISO14001では「objective」は「目的」である。 海外規格をJISに翻訳するとき、海外規格で同じ単語は日本語でも同じ単語に訳すことになっている。いやそのルールの有無にかかわらず、英語原文が同じなら日本語に訳しても同じ意味であるはずで、わざわざ別の言葉に翻訳する理由がない。 では、なぜISO9001で「objective」を「目標」と訳して、ISO14001では「目的」と訳したのか? 「Target」を目標としたから格上げしたのか? いずれにせよどう訳そうと、ISO9001の「objective」とISO14001の「objective」は同じ意味であることは間違いない。 そもそもISO規格で「objective」と「target」とは何か? 何が違うのか? ISO14004を見るとその違いが分かります。 ISO14004:2016 A.2

objectiveとtargetの違いは、期間の長短ではない。 objectiveは達成すべき意図・目的を指し、抽象的で、戦略的・計画的な意味合いが強い。 対してtargetは具体的に数値で測れるような目標や達成基準を指す。 とすると、そもそも3年後なんて誰が言った? ISO14004を見れば、objective用のプログラムがそもそも必要なのかという気がするが、二つ必要と騙った方、いかがなものでしょう? Tさん、あなたのことですよ。 結論 目的が3年後の目標、目標は1年後の目標なんてウソです。 目的と目標の意味、しっかり理解しましょう。 おっとJIS規格じゃなくてISO規格を読むのですよ。 多くの方が勘違いしているのは、「determine」です。JIS訳では「決定する」としていますから、「会社/自分が決める」と思い込んでいるのではないでしょうか? ISO14001で最難関は環境側面の決定です(と思います)。 JIS訳では「4.3.1 環境側面」に「組織は(中略)環境側面を決定するために(中略)手順を確立し維持しなければならない」とある。 人間が決定するようだ。 だけど認証機関の環境側面の講習会にいくと、「誰でも重要だと考えている環境側面が著しくなるような方法にするのです」と教えてくれる(笑止)。 誰でも重要だと考えているものを著しくするなら、そんな方法いらないね(笑) 発想がおかしいのもあるけど、そもそも決定の意味を理解していないからです。 実は「determine」の意味は、「会社/人間が決める」ではありません。「必然的に決まる」とか、「調査・研究の結論」という意味です。であれば「環境側面を決定する手順」ではなく、「環境側面が決定される手順」と訳すべきです。 環境側面にはいろいろあります。燃料、電気、材料、廃棄物、そういうものからどれを著しいものにするかなんて考えるのは傲慢と言うか僭越と言うか、おかしい。 使用量、保管量、法規制、事故のリスクなどを考えてしっかり管理しなければならないと分かったものが著しい環境側面なのです。 決定するのではない、調べた結果、分かることなのです。 結論 JIS訳で「決定する」としたのは大きなエラーだ。 「consider」という語が三度出てきます。4.3.1と4.3.3では「配慮する」、4.4.3では「検討する」となっています。 「consider」は英和辞典では「よく考える・みなす・思いやる」とあります。「配慮」って何ですか? 「検討する」と同じなのでしょうか? 英英辞典ではどうでしょうか?

・選択や決定の前に十分考えること

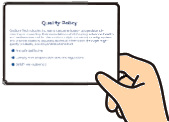

・何かについて考えて意見をまとめる ・その人を傷つけないようにする ・話し合って決定する ・完了したとみなす 総合するといろいろな観点から見て考える、まさに熟考することなのでしょう。 JIS訳で「配慮する」と「検討する」ありますが、日本語ではこの二つは意味が全く違います。「配慮する」は考えて実行すると思えますが「検討する」は考えるだけなんでしょうか? いずれにしても「consider」には「think」より「真面目に考える」というニュアンスがあるようですが、規格で「真面目に考えろ」とか「気をつかう」ってのも変ですよね。 スキッとしないけど「多様な観点から考えて決定する」でしょうか? ISO14001には「review」が11回出てくる その日本語訳は10カ所が「見直し」で、「レビュー」が1か所である。果たして「見直す」と「レビューする」では何が違うのだろう。気まぐれなのか? ところで「review」と「見直し」は同義なのだろうか? 英英辞典で「review」を見ると、

・必要であれば変更を実施する可能性がある(何かの)調査または評価

・新聞や雑誌に掲載するために本、演劇、映画などの批評的な評価を書く ・政治家、司令官などによって行われる閲兵式 ・再度、検査をすること 語義辞典を見ると、「check」は文法・誤字脱字・形式を確認することで、「review」は論理・内容・構成の妥当性を確認することだそうだ。 国語辞典の「見直す」と、英英辞典の「review」を比較すると、

まさに「review」と「見直す」は、大きな楕円がほんの一部重なっているベン図のようだ。多くの部分は重なっていないのだ。 だから「review」に「見直す」を当てたのは良かったのかどうかと考えると不適切だと思う。 英文のニュアンスを表すには「内容、構成などを含めて再検討する」と文章で表現した方が誤解は招かなかったと思う。 「見直し」では、心の中で反省するのか進む方向を変えるのか、ワケワカラン 『Communicate』は一方的な周知でなく双方向の情報交換だろうし、知らせるだけでなく相手を動かすことだろう。 だがJISQ14001を読むとカタカナで書かれているから、英語の本来の意味でなく日本化したコミュニケーションと解されていると思われる 英語では「communication」は、AからB、BからAという双方向の情報伝達の意味だ。一方通行の情報伝達はinformとかannounceという。 日本語化したコミュニケーションは双方向性の意味を持たない。JIS訳では真の意味が伝わらないのではないか。 だから外部コミュニケーションは環境報告書を出せばよいなどと騙るコンサルが現れるのだ。 対策は? コミュニケーションでは誤解される。「双方向の情報交換」とすれば良し。 某コンサルが「手順とは手段と順序」と言葉遊びのようなことを言い出したら、すばらしい説明だと広まった。 手順は「procedure」を翻訳したものだ。手段と順序が「procedure」と同じなのかどうか検証が必要だ。 Procedureは英英辞典では a way of doing something, especially the correct or usual way 何かを行うときの方法、特に正しい方法や通常の方法のこと やはり「手順と手段」のことじゃないかと言うかもしれない。 ちょっと待ってくれ、 品質保証の仕事をしていると、「procedure」とはそういうものではない。手順を検討し最善としたものを文書化し仕事の規範(standard)として確立し、実際に徹底していなければならない。 AさんとBさんの方法が違うなら、「procedure」は確立していない。 だから「手順とは手段と順序」というのは、あながち間違いではないが、正しくはない。 余計なことだがISO9001が登場したとき、文書と記録が大量となり嫌われたので、ISO14001では文書化要求を最低限とした。 だがEMSだってまともに動かそうとすれば、それなりの文書も記録も必要になる。いや、元からそれ相当の文書を作成していたのだ。 となると結局は「手順とは文書化されたもの」になるのは変えようがない。 「 ISO14001では「自覚せよ」と言ってはいない。「次の事項を自覚させる手順を確立し(実施し)維持しろ」ということだ。 よく考えても、考えなくても、「shall」は組織(認証を受けようとしている範囲)に対する要求であり、従業員に対する要求ではない。 まず従業員は何を自覚せよと語っているのか? 規格ではグジャグジャ語っているが、まとめると ・組織のルールを守ること ・仕事が持つ環境影響と改善によって環境をよくすること ・作業手順を守ることの重要性 ・手順を守らないときどんな問題が起きるか 手元の国語辞典で「自覚」を引くと

・自分を知ること。自分の状態、価値などを認識する・わきまえること

・自分の行為や経験を見つめて反省すること グジャグジャ語っていることを「自覚」せよとは、国語辞典にある「自覚」の意味では合わない。 ちょっと変だぞ・・・英語原文はどうなのか? 原語は「aware of」である。辞書を見れば「何かに気付く」「何かについて知識、意識を持つこと」である。規格が言っているのは上記グジャグジャとあることに「気づけ」「意識を持て」「理解しろ」ということだ。 日本語の自覚とかなり違う。 「自覚症状」という言葉がある。これは患者本人が感じる体の不調や症状のこと。それから逆算すると「自覚」は「本人が感じること」である。これはわずかに掠っているかとは思える。 規格要求で「手順の重要性を自覚させる手順を作れ」とは、表現としてあまりにも婉曲(遠まわし)でなかろうか? より具体的直接的に「手順の重要性について意識付けする手順を作れ」と訳したほうが素直でないか。 これは翻訳が大外れだったのではなかろうか? 「読書百遍意自ずから通ず」というが、翻訳がずっこけていては無理 JIS翻訳を百辺読んでも、原文の意図を理解することはできそうない。 環境側面の定義は「環境と相互に影響しうる、組織の活動、製品又はサービスの要素(1996年版)」である。 これを読んで「分かった」と裸で走り出す人 逆説的だが、環境側面がいかなるものかを知るには、本文での記載から考えないとならない。 本文では著しい環境側面をどうしろと語っているのか?(1996年版) 4.3.1 活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し、維持

4.3.2 環境側面に適用可能な、法的要求事項

4.3.3 目的を設定し見直しをするときに、組織は(中略)著しい環境側面に配慮

4.4.3 著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、その決定を記録

4.4.6 著しい環境側面に関連する運用及び活動を特定

4.4.6c) 物品及びサービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持

以上の6カ所である。 それから考えると、著しい環境側面とは ・特定する手順を作らねばならない

となる。・関わる法規制を特定しなければならない ・目的を立てるとき配慮しなければならない ・外部コミュニケーションを考えねばならない ・著しい環境側面に関連する手順を定めねばならない ・物品やサービスに関連する運用を定めねばならない 故に、 法に関わること、改善を考えねばならないこと、外部コミュニケーションを考えなければならないこと、仕事の手順を決めなければならないこと、外部に提供する製品やサービスの運用手順を決める必要があるものは、著しい環境側面であるということだ。 そういうものを環境側面と呼んで誤解が生じないのだろうか? 英語では「Environmental Aspect」とあるが、「aspect」をどう訳せば良かったのか? 英英辞典を引くと、出てくるものとして

・多くの部分からなる状況、考え、計画などの1つの部分

・窓、部屋、建物の正面などが向いている方向 ・何ものか、誰かが出現すること 「aspect」が側面と直結するとも思えない。 「窓、部屋、建物の正面などが向いている方向」なら、「側面」でなく「正面」ではなかろうか? 英語の「aspect」を、上記1の多くの部分からなる状況を日本語の「側面」に当てたのだろうが、適切とは思えない。 ここはひとつ性質から考えて「環境影響源」とか「環境影響要素」とでも名付ければ分かりやすかったのではなかろうか?

注:aspectと聞いても、私は飛行機の翼の形状を表す意味しか思い当たらない。

aspectの語源はラテン語のasectusに由来し、「見た目、光景、見方、外観」等の意味であった。  この語は接頭語のad「〜に向かって」と、specere「見る」から成り、元々は「どのように見えるか」「どちらを向いているか」という意味であった。

この語は接頭語のad「〜に向かって」と、specere「見る」から成り、元々は「どのように見えるか」「どちらを向いているか」という意味であった。英語に取り込まれてから、占星術で星の相対的な位置を示す用語として使われた。その後、物事の全体的な外観、見た目を表す意味となり、更に物体が向いている方向(東西南北)を示すように広がってきた。 ここから英語では、1.外観・見た目、2.観点、局面、3.向き、方向などを、一面から捉えて(ひとつの指標で表すような)表すイメージである。 因みに飛行機の翼のアスペクト比とは、翼の縦横比である。 筆者はISO9001登場時から、企業の技術管理部門で規格の解釈に携わってきた。 ISO規格で要求していることは、内容は昔からあったものであり、突然登場したものはない。だが、規格の表現は分かりやすいかと言えば、非常に分かりにくい。 何故かと考えると、JIS訳が日常使われている語義でないからだ。そしてその原因は未消化の翻訳にあると考える。 規格が読んで分かりにくく、審査員がおかしな解釈で不適合を出す原因はそこにあるのではないかという気がする。 注:紫色文字は引用文であることを示す。 | ||||||||||||

お断り。

これは私の主張そのものではない。小説の登場人物、小林氏の意見である。

上記解説には、ちょっと論理が弱いとか証拠が足りないと思うことはある。まあ、小説だから。

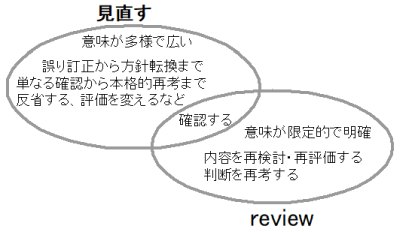

![]() 本日の注意事項

本日の注意事項

まもなくISO14001は2025年版がでるそうだ。今、30年も前の1996年版について語っているのは、アウトオブデイトであるのは百も承知である。

私は最新の規格を解説しているのでなない。私の言いたいことはいくつかある。

しっかりした翻訳をしないと、曖昧なところに自分の主張を織り込んでおかしなことを語る人がいるよということ。

それは小さな問題ではない。間違えた解釈で不適合が乱発されて、大きな迷惑をこうむった人は大勢いたのだ。その大勢の大多数は、しょうがねえなあと我慢(諦めた)した。だが私は我慢できず、いつまでも根に持っている。

根に持つだけでなく、そういうことが再発しないようにしたいと願い、こんな文章を書いている。

認証機関は反省しない。自分は決して間違いをしないと確信しているのだろう。だがそんなことはあり得ない。有益な環境側面がないと不適合を乱発して、その反省をしたのか? 間違えていたと社会に詫びたのか?

そういう無責任を私は問い詰めたい。

私の意見は、ISO第三者認証制度にとって有益なフィードバックになると確信する。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

参考文献 ・江戸の訴訟、高橋敏、岩波新書、1996 ・江戸村方騒動顛末記、高橋敏、ちくま新書、2001/10 ・百姓の江戸時代、田中圭一、筑摩書房、2000 | |

| 注2 |

ISO9001:1987でもISO9001:1994でもmanagement representativeの記述で、前にaもなく語尾にsもなかった。それで管理責任者を複数任命して良いのか悪いのかと議論になった。 ISO9001:2000改定において、(s)の表記はしなかったが、5.5.2参考1で「管理責任者は、上記の責任及び権限をもつ限り、一人である必要はない」と記述した。 | |

| 注3 |

・ISO9001:1987 4.1.1 ・ISO9001:1994 4.1.1 | |

| 注4 |

残念ながらISO14004:1987を持っていないので2016年版で代用した。 | |

| 注5 |

訳が「見直し」なのは、4.2d)、4.3.1d)、4.3.3、4.4.1b)、4.5.3、4.6(5カ所)で、訳が「レビュー」なのは4.4.7 | |

| 注6 |

マスコミ(新聞やテレビ)は一方通行なのに、なぜマスコミュニケーションと言われるのか? 言語学的には「マスコミは双方向というより、情報や考えを多くの人が共有して、受け手が反応することにより広義のコミュニケーションと言える」そうだ。 よってマスコミと称しても間違いじゃないという理屈らしい。 | |

| 注7 |

シラクサ王から王冠👑が純金か混ぜ物かを調べてほしいと頼まれたアルキメデスは、方法が思い浮かばず悩んだ。 ある日、風呂に入るとお湯が風呂桶から溢れた。それを見て、溢れた水は王冠の体積、王冠の体積と同じ体積の金塊の重さ、その重さと王が提供した金塊の重さが等しいか否かということを調べれば良いと知る。 そして風呂から飛び出して「分かった」と叫んで走ったという。 だが、このお話は後世の作らしい。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|