注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

1998年4月末、どの会社も年度末・年度首の定例業務が一段落ついた頃だ。年度末・年度初には経理だけでなく、環境関係も結構いろいろ仕事があるのだ。年度末には次年度予算の作成、年度初は、行政には省エネの結果報告、計画提出があり、社内的には前年度決算や報告の他、環境報告書のデータまとめが結構大仕事である。

産業廃棄物の発生量の報告

しかし20世紀末はまだそういう法規制もなく、全社の環境情報を集める必要もなく、常時状況を把握する必要も感じなかった。

20世紀の各社の環境報告書を見ると、使用電力量は省エネ法の縛りがあるから正確な数字が記載されていたが、廃棄物排出量、使用水量などが記載されていないのが普通だった。

これが環境報告書か!と言いたいような代物だったのである。

*

*

*

4月某日

業界団体の環境ISO研究会である。今日は年度初めということでフルメンバーの出席である。

吉本 |  須藤 須藤 | |||

| 金子 |  佐川 佐川 |

|||

| 田中 |  山口 山口 |

|||

| 高橋 |  鈴木 鈴木 |

|||

| 小林 | ||||

![]() 「新年度になりましたが、抱負とかプランなどは年初にお聞きしています。こちらからは特段、報告事項はありません。

「新年度になりましたが、抱負とかプランなどは年初にお聞きしています。こちらからは特段、報告事項はありません。

今日はISO14001認証状況とそのトラブル、その辺の報告……社外に話して良いことに限りますけど……と情報交換をしたいと思います」

![]() 「そいじゃ、私から、

「そいじゃ、私から、

有益な環境側面でのトラブルは、私の会社が一番多いように思います。まあ、理由はあるのですがね。ウチの会社は元々J△△に出向している人が何人もいるので、基本的にそこに審査を依頼する考えなのです。

研究会の説明会にJ△△は来ましたが、こちらの解釈を是とするとも否とするとも、回答さえ寄こしませんでした。

私も社内に研究会作成の認証の虎の巻も配りました。その際に、認証機関を選ぶときは研究会の解釈を認めたところにするか、そうでない場合は先方に規格解釈を確認することと注意もしました。

だけどそういう通知を、真面目に見てないところも多いのです。

そんな会社や工場で、有益な環境側面とかマネジメントプログラムがふたつとか、スコアリング法でないなど指摘されています。

結果として、本社に泣きついてきまして、その対応に結構大変です

![]() 「どのように認証機関を説得したのか興味がありますね。審査の場で説得できたのですか?」

「どのように認証機関を説得したのか興味がありますね。審査の場で説得できたのですか?」

![]() 「ISO審査もありふれたものとなりました今では、本社が立ち会うことはありません。その場で工場の担当が説得できなければ、そのまま審査結論となります。

「ISO審査もありふれたものとなりました今では、本社が立ち会うことはありません。その場で工場の担当が説得できなければ、そのまま審査結論となります。

気が利いたところは、審査終了時に了解のサインをしない。そして、本社にヘルプコールするわけです」

![]() 「ウチも同じですね。ただ私のところは、田中さんと違って会社が小さいから、問題が起きたのは3カ所ですけど。

「ウチも同じですね。ただ私のところは、田中さんと違って会社が小さいから、問題が起きたのは3カ所ですけど。

で、どのように認証機関に話をするのでしょう?」

![]() 「説得と言っても、私は佐川さんのように知識もなく知恵も回りませんので、今回は法務部の人に助けを求めました」

「説得と言っても、私は佐川さんのように知識もなく知恵も回りませんので、今回は法務部の人に助けを求めました」

![]() 「法務部って法律問題を扱うのでしょう。ISO規格に詳しい方でもいるのですか?」

「法務部って法律問題を扱うのでしょう。ISO規格に詳しい方でもいるのですか?」

![]() 「いや、そうではありません。だいぶ前、認証機関を集めて業界の規格解釈を説明したことがあったでしょう

「いや、そうではありません。だいぶ前、認証機関を集めて業界の規格解釈を説明したことがあったでしょう

そのときB〇〇社のハワードGMが、規格を間違いなく読めるのはイギリスでも弁護士だけとおっしゃいました。それで日本語なら日本の弁護士が最適かなと思ったのです。

どの会社にも社内弁護士っていますでしょう。そういう人に見てもらえばどうかと思ったのです」

![]() 「いや〜、発想がすごい。私は弁護士に聞くという発想がなかったよ。

「いや〜、発想がすごい。私は弁護士に聞くという発想がなかったよ。

もっとも、ウチには弁護士なんていないけど」

![]() 「それで、その弁護士さんはどんなことをおっしゃったの?」

「それで、その弁護士さんはどんなことをおっしゃったの?」

![]() 「実は正直言いますと、最初は説明会で業界の解釈を説明しているのだから、それに反して不適合を出したのは約束に反するのではないかと聞いたのです。これは純粋な契約問題ですからね。

「実は正直言いますと、最初は説明会で業界の解釈を説明しているのだから、それに反して不適合を出したのは約束に反するのではないかと聞いたのです。これは純粋な契約問題ですからね。

しかしその弁護士、岡部さんと言いますが、ISO規格はどうなっているのか、審査契約はどうなっているのか問い返されました。

それらを見てもらった結果、規格に有益な環境側面の要求がないこと、審査契約ではISO/JIS規格を基にするとしか書いてないこと、それらから要求事項でないことで不適合にするのは、契約不履行だというのです。

そしてその方が規格解釈に興味を持ってしまい、認証機関まで行ってしまいました」

![]() 「その先が見えるようだわ。圧倒したのでしょう」

「その先が見えるようだわ。圧倒したのでしょう」

![]() 「全くその通りです。結果は、問題が起きた木更津工場の不適合を削除することになりました。

「全くその通りです。結果は、問題が起きた木更津工場の不適合を削除することになりました。

実はもう一つ、マネジメントプログラムがふたつないという不適合もありました。これも同じく削除してもらいました。

ところが問題が残りました」

![]() 「どんな問題ですか?」

「どんな問題ですか?」

![]() 「H社グループでJ△△に審査を依頼した関連会社が5つあり、内2社で有益な環境側面がないと不適合を出されているのです。

「H社グループでJ△△に審査を依頼した関連会社が5つあり、内2社で有益な環境側面がないと不適合を出されているのです。

それについても不適合がなかったことにしてくれと要求しましたら、それはできないというのです」

![]() 「憲法違反の裁判のようですね

「憲法違反の裁判のようですね

![]() 「まさしくそのとおり。とはいえ憲法裁判のように理屈があるのではなく、一度出した不適合を取り下げたくないのが本音のようです。

「まさしくそのとおり。とはいえ憲法裁判のように理屈があるのではなく、一度出した不適合を取り下げたくないのが本音のようです。

それでそのふたつの関連会社には異議申し立てするよう指示しました。これも岡部さんに同行してもらうつもりです。

適合判定された三つの関連会社には、今後は有益な環境側面をなくすよう見直しを指示しました」

![]() 「二つの関連会社さんですけど、不適合を是正しなくて次回がOKなら、わざわざ異議申し立てしなくても問題ないじゃない」

「二つの関連会社さんですけど、不適合を是正しなくて次回がOKなら、わざわざ異議申し立てしなくても問題ないじゃない」

![]() 「うーん、会社によっては不適合を出さずに認証できたら、担当者のボーナスや査定がプラスされるところもあるのです

「うーん、会社によっては不適合を出さずに認証できたら、担当者のボーナスや査定がプラスされるところもあるのです

そういうことを考えると、不適合があっても良いなどと言えません」

・

・

・

![]() 「ところで有益な環境側面とかプラスの環境側面と言っても、審査員によって語ることがいろいろだと思います。皆さんが聞いた有益な環境側面とはどんなものだったか、教えてもらえませんか。

「ところで有益な環境側面とかプラスの環境側面と言っても、審査員によって語ることがいろいろだと思います。皆さんが聞いた有益な環境側面とはどんなものだったか、教えてもらえませんか。

向うが考えている有益な環境側面がいろいろあるなら、それへの対応も、それに合わせて考えていなければなりません」

![]() 「そうなんですよ。有益な環境側面があるという審査員は多々いますが、彼らの説明がいろいろなのですよ。元々規格にないのですから、みな自分が考えたものを語っているわけ

「そうなんですよ。有益な環境側面があるという審査員は多々いますが、彼らの説明がいろいろなのですよ。元々規格にないのですから、みな自分が考えたものを語っているわけ

![]() 「審査員が語る有益な環境側面がいろいろだということが、まさに有益な環境側面などないという証拠でもあるよね」

「審査員が語る有益な環境側面がいろいろだということが、まさに有益な環境側面などないという証拠でもあるよね」

![]() 「私の会社はどの工場も英国系なので、幸いトラブルがありません。

「私の会社はどの工場も英国系なので、幸いトラブルがありません。

そのいろいろな解釈ってのを教えてください」

![]() 「当社の審査で有益な環境影響を騙った審査員は何人もいたけど、同じ認証機関だからか、皆さん同じく環境保全活動を有益な環境側面と考えていました。

「当社の審査で有益な環境影響を騙った審査員は何人もいたけど、同じ認証機関だからか、皆さん同じく環境保全活動を有益な環境側面と考えていました。

彼らが挙げたのは、メセナなどの社会貢献活動、そして里山保全、マングローブ植林とかでしたね」

![]() 「メセナって何ですか?」

「メセナって何ですか?」

![]()

「1980年代は盛んだったけど、バブル崩壊してから火が消えた、まあいっときの流行でしたね。企業が文化やスポーツを支援する活動のことだそうです。

「1980年代は盛んだったけど、バブル崩壊してから火が消えた、まあいっときの流行でしたね。企業が文化やスポーツを支援する活動のことだそうです。

正直言って、ゴルフの冠大会とか地元サッカーチーム応援なんて、社会貢献とは言えないでしょう」

![]() 「演劇とかコンサートとかなら社会的な意義はあると思うけど、良い環境影響があるのですかね?」

「演劇とかコンサートとかなら社会的な意義はあると思うけど、良い環境影響があるのですかね?」

![]() 「社会貢献というより、宣伝なのか囲い込みなのか」

「社会貢献というより、宣伝なのか囲い込みなのか」

![]() 「いずれにしても有益な環境側面とは思えませんね」

「いずれにしても有益な環境側面とは思えませんね」

![]() 「メセナなら営業とかが勤務時間で担当するのだろうけど、里山保全になると、従業員が勤務時間に仕事としてやるのだろうか?」

「メセナなら営業とかが勤務時間で担当するのだろうけど、里山保全になると、従業員が勤務時間に仕事としてやるのだろうか?」

![]() 「確かに休日に強制参加はさせられないから、勤務時間にするのかね?」

「確かに休日に強制参加はさせられないから、勤務時間にするのかね?」

![]() 「定款から考えてそんなことできますか?

「定款から考えてそんなことできますか?

災害時の支援活動ならまだしも、社員をマングローブ植林に出張させたら株主訴訟ものですよ」

注:豪雪で車が動けなくなったとき、食品を積んでいたトラックの運転手が積み荷を他の車に配ったという話を度々聞く。最初にそれを実行した運転手は、会社の財産の無償配布の責任をそれなりに覚悟したと思う。

かようなケースとニューギニアでのマングローブ植林の出張命令は次元が違うと私は思う。

![]()

札幌雪まつり |

![]() 「陸上自衛隊は、雪まつりへの参加を『野外築城訓練』とみなしているそうよ。

「陸上自衛隊は、雪まつりへの参加を『野外築城訓練』とみなしているそうよ。

名目が立たなければできないものね」

![]() 「それなら自腹で有志が参加するのか?

「それなら自腹で有志が参加するのか?

そりゃ会社の社会貢献じゃないな。個人の活動だ」

![]() 「そういった場合、怪我とか事故とか考えると、保険とかもいろいろ検討しないとならんね」

「そういった場合、怪我とか事故とか考えると、保険とかもいろいろ検討しないとならんね」

![]() 「マングローブとなると東南アジアでしょう。砂漠緑化なら中国ですか。

「マングローブとなると東南アジアでしょう。砂漠緑化なら中国ですか。

費用も掛かりますし、海外ですから病気とか事件に巻き込まれることなど考えるとリスクが大きく、とても会社主催で実行できるものではないですね」

![]() 「有益な環境側面か否か以前に、実行が可能かどうか疑問ですか?」

「有益な環境側面か否か以前に、実行が可能かどうか疑問ですか?」

![]() 「大分前、ナホトカ号の原油流出がありましたね。あのとき当社の人事は、ボランティアを出すことを検討しましたけど

「大分前、ナホトカ号の原油流出がありましたね。あのとき当社の人事は、ボランティアを出すことを検討しましたけど

出さなくて良かったですよ、油からの有機溶剤のせいと過労で、死者も出ましたし病気になった人もいました」

![]() 「そうだったね。メセナとかボランティア活動で死者を出し

「そうだったね。メセナとかボランティア活動で死者を出し

・

・

・

![]() 「発言してよろしいですか?」

「発言してよろしいですか?」

![]() 「どうぞ、どうぞ」

「どうぞ、どうぞ」

![]() 「有益な環境側面にどんなものがあるかという話だったので、当社グループの話をします。

「有益な環境側面にどんなものがあるかという話だったので、当社グループの話をします。

弊社の関連会社に来た審査員は、環境負荷低減活動を良い環境側面と考えていました。具体例として、モーダルシフトとか梱包の簡易化を、有益な環境側面と誉めていました」

![]() 「モーダルシフトとはなんですか?」

「モーダルシフトとはなんですか?」

![]() 「高橋さんが社会人になる前かな。元々は1980年代初め、第二次オイルショック

「高橋さんが社会人になる前かな。元々は1980年代初め、第二次オイルショック

今じゃ、それが当たり前で、口の端にもあがらない。

わざわざ取り上げているのに驚きですよ」

![]() 「結局、モーダルシフトって、なんなのよ!」

「結局、モーダルシフトって、なんなのよ!」

![]() 「おおっと、トラック輸送はドアからドアまで届けるからとても便利だけど、エネルギー効率から言えば鉄道とか船の方が良い。もちろん工場や営業所と駅や港の間をつなぐトラックとの積み替えが増えるけどね」

「おおっと、トラック輸送はドアからドアまで届けるからとても便利だけど、エネルギー効率から言えば鉄道とか船の方が良い。もちろん工場や営業所と駅や港の間をつなぐトラックとの積み替えが増えるけどね」

注:1990年代後半はモーダルシフトの声があまり聞こえなかった。21世紀になりオイルの価格上昇もあり、またトラック運転の時間規制、運転手不足などで、2010年頃から再びモーダルシフト推進の声がかかっている。

歴史は繰り返し、流行も繰り返す。

![]() 「運送ばかりでなく、製品や工場の環境負荷低減活動を有益な環境影響と呼んでいるのはよく聞きますね。

「運送ばかりでなく、製品や工場の環境負荷低減活動を有益な環境影響と呼んでいるのはよく聞きますね。

ウチの工場の審査では不適合とか関係ないですが、審査員がオープニングミーティングで有益な環境側面を見つけましょう、増やしましょうと熱弁をふるっていましたね。

例に挙げたのは製品のリサイクル推進、製品の省エネ設計、工場やオフィスの省エネですね。工場の照明を一部ですが白熱電球から蛍光灯電球にしたのを褒めていました。そして白熱電球を蛍光灯電球

![]()

「材料のリサイクルなんて安井 至や武田邦彦などは、必ずしも環境負荷を下げるわけではないと主張している。バージンを使うより、一度使用した材料を基に戻す方がものすごいエネルギーを使うという。

「材料のリサイクルなんて安井 至や武田邦彦などは、必ずしも環境負荷を下げるわけではないと主張している。バージンを使うより、一度使用した材料を基に戻す方がものすごいエネルギーを使うという。

もちろん電気の缶詰と言われるアルミは、材質が純アルミに近く、用途が限定されていて、回収しても他と混入する恐れがないから水平リサイクルできる。ある意味例外でしょう。

ペットボトルも再生しようとしているけど、混入防止が困難なこと、再生のたびに材質が劣化するので水平リサイクルは困難です」

注:水平リサイクルとは、完全に最初と同じものにリサイクルすることをいう。

カスケードリサイクルとは、リサイクルするごとに、だんだんと材質が低下しても良い用途に使うリサイクルをいう。

![]() 「蛍光灯電球とは、最近出てきた奴だな。それがどうして有益な環境側面なんだい?」

「蛍光灯電球とは、最近出てきた奴だな。それがどうして有益な環境側面なんだい?」

![]() 「蛍光灯電球を有益な環境側面とは言っていないのです。蛍光灯電球に交換することが、有益な環境側面なのだそうです」

「蛍光灯電球を有益な環境側面とは言っていないのです。蛍光灯電球に交換することが、有益な環境側面なのだそうです」

| 白熱電球 | 電球型蛍光灯 | |

|  |  |

「蛍光灯電球は有益な環境側面」だとか「蛍光灯電球に交換することは有益な環境側面だ」と語った審査員はおびただしい数いた。

今は、蛍光灯電球をLED電球に交換することは有益な環境側面だと騙っているのだろうか?

笑うというか呆れるというか、どうしようもない。

![]() 「ちょっと、分からないが、蛍光灯電球を有益な環境側面と言っても間違いじゃないのかな?」

「ちょっと、分からないが、蛍光灯電球を有益な環境側面と言っても間違いじゃないのかな?」

![]() 「そう言われると、そんな気もしますね」

「そう言われると、そんな気もしますね」

![]() 「オイオイ、そうなのか?」

「オイオイ、そうなのか?」

![]() 「蛍光灯電球は環境側面と言っても間違いではないでしょう。しかし白熱電球から蛍光灯電球に交換することは環境側面なのですかね?」

「蛍光灯電球は環境側面と言っても間違いではないでしょう。しかし白熱電球から蛍光灯電球に交換することは環境側面なのですかね?」

![]() 「交換作業が環境側面になることは普通にあります。エアコン更新工事も立派な環境側面です。

「交換作業が環境側面になることは普通にあります。エアコン更新工事も立派な環境側面です。

白熱電球にしても蛍光灯電球にしても、寿命がくれば交換作業は定常的に発生します。ただそれを環境側面と考えるかとなれば、工場やオフィスの設備管理とか建屋管理の一部分でしょう。

そして白熱電球から蛍光灯電球への切り替え作業は、定常的に発生しません。一度だけです。その作業に手順書を作るとしても、手順書そのものも一過性でしょう。

ましてや蛍光灯電球より優れた照明器が現れたら、それ以前に蛍光灯電球に変えたことが有害な環境影響に変わるとも思えません。

そんなことを考えると、蛍光灯電球への切り替えは環境側面と思えません。

ISO規格で著しい環境側面とは、法規制があるもの、著しい環境影響のあるもの、手順を決めなければならないもの、教育訓練をしなければならないもの、認識を持たせる必要のあるもの、経営者に報告しなければならないものです。

白熱電球から蛍光灯電球に交換するのに、法規制はない、交換作業に著しい環境影響はない、手順は分かり切っている、教育訓練は白熱電球を交換したことがあれば間に合う、経営者に報告するまでもない。

白熱電球から蛍光灯電球に交換するのに、法規制はない、交換作業に著しい環境影響はない、手順は分かり切っている、教育訓練は白熱電球を交換したことがあれば間に合う、経営者に報告するまでもない。

となると環境側面であっても、著しい環境側面ではないですね。

環境側面は数多ありますが、仮に有益な環境側面があるにしろ、著しい環境側面以外は切り捨てて良いのは変わりませんね」

・

・

・

![]() 「当社に来た審査員は有益な環境側面からは有益な環境影響しか出ず、有害な環境側面からは有害な環境影響しかでないという論でしたね。

「当社に来た審査員は有益な環境側面からは有益な環境影響しか出ず、有害な環境側面からは有害な環境影響しかでないという論でしたね。

ちょっと考えただけでも、そうとは思えませんが」

![]() 「私もそれに同意です。蛍光灯電球を有益な環境側面として、白熱電球を有害な環境側面とするなら、蛍光灯電球は有害な環境影響を出さないのか、白熱電球は有益な環境影響を出さないのか、と考えるとすぐに分かります」

「私もそれに同意です。蛍光灯電球を有益な環境側面として、白熱電球を有害な環境側面とするなら、蛍光灯電球は有害な環境影響を出さないのか、白熱電球は有益な環境影響を出さないのか、と考えるとすぐに分かります」

![]() 「そりゃ、つまるところ蛍光灯電球は、白熱電球よりも効率が良いというだけのことだ」

「そりゃ、つまるところ蛍光灯電球は、白熱電球よりも効率が良いというだけのことだ」

![]() 「私もそう思います。

「私もそう思います。

人間は常に一層よい道具を発明してきました。それは先達の考えた道具を否定しませんよ。すべては巨人の肩に乗っているわけです。

人間は常に一層よい道具を発明してきました。それは先達の考えた道具を否定しませんよ。すべては巨人の肩に乗っているわけです。

白熱電球はエジソンが発明しましたが、それはガス灯や石油ランプにとって代わりました。そのときガス灯や石油ランプを有害と認識したとは思いません」

![]() 「佐川さんは道具に有益・有害はないという考えですか?」

「佐川さんは道具に有益・有害はないという考えですか?」

![]() 「そう思います。もちろん人体に有害とかであれば別でしょうけど」

「そう思います。もちろん人体に有害とかであれば別でしょうけど」

・

・

・

![]() 「私のところに来た審査員は、一つの環境側面から出る有害と有益な環境影響を合計して有益な場合は有益な環境側面、その逆なら有害な環境側面という説を唱えていた。

「私のところに来た審査員は、一つの環境側面から出る有害と有益な環境影響を合計して有益な場合は有益な環境側面、その逆なら有害な環境側面という説を唱えていた。

直観だが、これは間違いだと思うのだが、皆さんはどうだろう?」

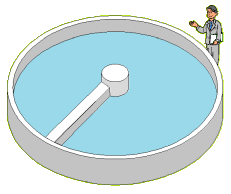

![]() 「実例で考えてみましょうか?

排ガス中和装置で汚泥を沈殿させて除去する排水処理施設を想定しましょう」

「実例で考えてみましょうか?

排ガス中和装置で汚泥を沈殿させて除去する排水処理施設を想定しましょう」

| 排水処理施設 実際は予冷、吸収塔、シックナーなどからなる  |

||||

| 発生する環境影響 | ||||

| 有益な環境影響 | 有害な環境影響 | |||

| 適法化 排ガス清浄 煤塵除去 | 中和剤 凝集剤 大量の水 電気使用 汚泥発生 臭気 | |||

|

||||

| こちらに傾けば 有益な環境側面 | こちらに傾けば 有害な環境側面 |

|||

| こんな考えが成り立つか? | ||||

![]() 「まず、運転するのに電力を使い、大量の水も使います。中和するために薬品も使います。その結果として汚泥が発生しますので、普通は廃棄物処理業者に処理を委託します。

「まず、運転するのに電力を使い、大量の水も使います。中和するために薬品も使います。その結果として汚泥が発生しますので、普通は廃棄物処理業者に処理を委託します。

有益な環境影響は、粉塵や硫黄酸化物の回収です。

この施設の環境影響は有益でしょうか、有害でしょうか?」

![]() 「考えるまでもない、有益100%だ。そもそも公害防止のためなんだから」

「考えるまでもない、有益100%だ。そもそも公害防止のためなんだから」

![]() 「投入する電力、水、排出される汚泥とその処理を合せても有益と言えますか?」

「投入する電力、水、排出される汚泥とその処理を合せても有益と言えますか?」

![]() 「有益だよ。それによって防げる有害な公害をなくせるのだから。

「有益だよ。それによって防げる有害な公害をなくせるのだから。

言い換えれば、公害防止設備を設けても公害が収まらない、あるいは損益が出ないなら、設備を作らず事業を止めるだろう」

![]() 「というと、現実に運用されている設備、機械、すべての環境側面からでる環境影響は合計すると有益になってしまいます」

「というと、現実に運用されている設備、機械、すべての環境側面からでる環境影響は合計すると有益になってしまいます」

![]() 「当然です。中村さんも直感でそう思ったのではないですか?」

「当然です。中村さんも直感でそう思ったのではないですか?」

![]() 「そうだとは思っていたが、確信はなかった」

「そうだとは思っていたが、確信はなかった」

・

・

・

![]() 「ちょっと最初の疑問だけど、有益な環境影響のみ出す環境側面はない、ということは正しいでしょうか?」

「ちょっと最初の疑問だけど、有益な環境影響のみ出す環境側面はない、ということは正しいでしょうか?」

![]() 「工場やオフィスにある機械や設備は99%電気で動く。電気の使用が悪い環境影響とするなら、大小はともかくほとんどが悪い環境影響を出していると言えませんか」

「工場やオフィスにある機械や設備は99%電気で動く。電気の使用が悪い環境影響とするなら、大小はともかくほとんどが悪い環境影響を出していると言えませんか」

![]() 「紙でも鉛筆でも、自然界から採取した材料で作っているので、100%環境に悪い影響を与えていますよ」

「紙でも鉛筆でも、自然界から採取した材料で作っているので、100%環境に悪い影響を与えていますよ」

![]() 「再生可能エネルギーは環境に良いらしいから(笑)、再生可能資源であれば環境に良いのではないかな?」

「再生可能エネルギーは環境に良いらしいから(笑)、再生可能資源であれば環境に良いのではないかな?」

![]() 「でも紙でも木でも、そのまま使えるわけじゃない。加工したり輸送したり、エネルギーを使います。

「でも紙でも木でも、そのまま使えるわけじゃない。加工したり輸送したり、エネルギーを使います。

それに再生可能エネルギーと言われている風力発電では、人や家畜への低周波による悪影響もあるし、強風による破損で人の死傷事故や物損もでています

太陽光発電になるとトラブルの山

太陽光発電になるとトラブルの山

![]() 「すべて人間が作るものは環境に悪影響を与えていることになる。もちろん良い影響もあるだろうけど。

「すべて人間が作るものは環境に悪影響を与えていることになる。もちろん良い影響もあるだろうけど。

田中さんの質問には、有益な環境影響のみ出す環境側面はない、となります」

・

・

・

![]() 「今までの皆さんの発言をまとめると、審査員が有益な環境側面の例として説明しているものは4種類ある。

「今までの皆さんの発言をまとめると、審査員が有益な環境側面の例として説明しているものは4種類ある。

ひとつ、有益な環境側面は有益な環境影響のみ出すという考えは事実と異なる。

ふたつ、環境影響を合計すると有益なものを有益な環境側面という説には、現実は環境影響の総和が有害となるものは使用されていない。

みっつ、環境改善活動を有益な環境側面という説には、環境改善活動は環境側面ではない

よっつ、社会貢献活動については、社会貢献活動は環境側面を持つだろうが、社会貢献活動が環境側面と言えるかどうか?

そんなことだろうか?」

![]() 本日、思うこと

本日、思うこと

| 😆 |

そりゃ、指摘を出されたらボーナスを減らされるとか、自分が作った(素晴らしい)システムを、審査員におもちゃにされてなるものかと、背水の陣で戦っていた時代とは、立ち位置が違う。

今なら説得できなくても、自分は損害を受けない。ネットでアホな主張を見ても、ネットで徹底的に叩きのめしてやろうと思うくらいだ。

しかし連中が考える有益な環境側面というものを見ると、呆れるというか感心するというか、私の常識とか想像力ではとても及ばないと実感する。彼らは審査員などにならず、怪奇小説とか異世界の物語を書くべきだったのだ。間違っても

そうアドバイスしなかった自分の無作為を恥じる(笑)。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

多量の産業廃棄物を排出する事業者の、発生する産業廃棄物量の行政報告は2001年の法改正で、2001年から前年度報告が義務となった。 | |

| 注2 |

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法・PRTR法)」が制定されたのは1999年だが、報告義務は2002年(2001年度のデータ報告)からである。 | |

| 注3 |

日本では、具体的な訴訟がなければ憲法違反かどうかを審議しない制度で、付随的審査制という。そしてまた、他の事件でも同じことで憲法違反が審議されていても、個々の事件で相違があることから、ある裁判で憲法違反とされても、即法律そのものが憲法違反とはされない。 これはアメリカの制度を真似た(というかGHQがアメリカの法制度を押し付けた)ためである。 ドイツでは、具体的な事件がなくても、法律そのものの違憲訴訟が可能である。そして違憲となれば、法律そのものが無効となり、改正されることになる。 国会議員が法律が憲法違反と訴えるのは筋違いと思ったら、少数政党が立法を止める手段なのだそうだ。 イギリスでは・・・成文憲法がない。 ISO審査で、A工場で出された不適合が誤りであったとしても、B工場の判定には影響しないことを揶揄したのだろう。 | |

| 注4 |

そんなことあるのかって? ありますよ。 私はISO9001のとき厳しい納期でしたが問題なく認証をしたときは、当時ボーナス40万のところ10万プラスでした。 翌年、関連会社を指導して不適合があったときはマイナスでした。 | |

| 注5 |

オイルショックには第一次と第二次があった。 第一次オイルショックは1973年に起きた第4次中東戦争をきっかけに、アラブ産油国が原油価格を70%も値上げしたことで発生した。 それにより日本国内でものすごい物価上昇があった。当時は電気製品など定価があったので、値札を差し替えることが多発し、印刷せずに値段を書いたカードを入れて値上げのたびに入れ替えたりしたのを覚えている。 第二次オイルショックは1979年のイラン革命による原油生産の大幅減少と輸出停止によって起きた。更に1980年イラン・イラク戦争が起き、中東全域が不安定となり原油価格が上昇して行った。 | |

| 注6 |

蛍光灯電球の歴史は長いけど、市場でメジャーな時期は短かった。雌伏30年、雄飛5年と、まるでセミのようだ。 1976 GEが試作

1976 GEが試作1980 フィリップスが発売 1980年代前半 日本発売 大きく重い、点灯に時間を要すなどで普及せず 1990年代後半 小型化が実現 2000年代前半 普及始まる 2008 洞爺湖サミットで広く知られる、白熱電球からの切り替えが進む 2009 LEDランプの普及始まる 2020 水銀規制始まる、蛍光灯全般生産縮小 | |

| 注7 |

風力発電による死亡事故は2025年秋田市で強風でブレードが折れて、地上を歩いていた人に当たり死亡した。 だが環境破壊の一番はバードストライクだろう。 ・風力発電が鳥類に及ぼす影響 ・風力発電事故5年で200件、羽根破損は30件…亡くなった男性「タラの芽採りに」自転車で外出 | |

| 注8 |

トラブルの山というと大げさかもしれないが、主なものをあげると、 ・姫路市、メガソーラーからの反射光で熱中症被害 ・横浜市、住宅の太陽光パネルの反射光によるまぶしさ被害 ・太陽光パネルを付けた住宅が、近隣に建物が作られ発電量が低下したと訴訟 ・ソーラー発電の故障放置、敷地の土壌流出などによる破損放置 などの問題が多々ある。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|