「ISO認証誌」の11月号は10月末に発売された。

連載物「俺にも言わせろ」には、間違いなく青木氏の「有益な環境側面はISO14001の神髄」と題するものが掲載されている。

ひと月前に押田編集長がe-mailに添付してきたものから、若干リファインされているが、要旨も構成も同じである。「門前払いされたこと」も漏れなく書かれている。

下の枠内の文章は、作中の青木氏が書いた作中作である。

下の枠内の文章は、作中の青木氏が書いた作中作である。

間違いが多々あるので、下記を信用したり、作者

紫色の文字は私の茶々である。

![]()

なお、すべて有益な環境側面があるとしている、認証機関やコンサルのウェブサイトに記載されたアイデアを借用して、著作権法に関わらないよう表現を変えたものである。

会社の名前は記載せず、業種のみを文末注に記載した。

|

俺にも言わせろ その11 有益な環境側面はISO14001の神髄

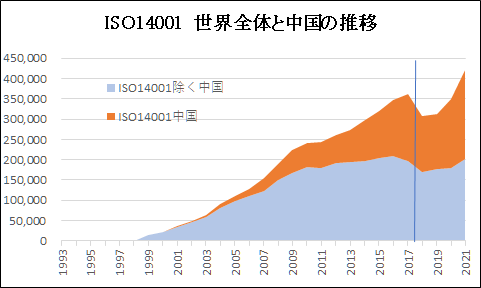

ISO14001規格発行から2年近くなりますが、認証件数の急激な伸びはとどまる気配がありません

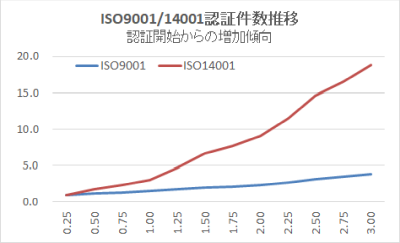

下図をご覧になると、認証開始から3年後、ISO9001は認証開始3か月後の4倍ですが、ISO14001は19倍に増加して、ISO9001に比べて、増加率は5倍です。

認証開始が同時でないのと件数が倍ほど違うので、開始時を合せるよう横軸を2年ずらし、開始から四半期経過時の認証件数を基準に倍数を縦軸にした。

ISO14001は公害列島時代からの、公害を出さない環境法違反をしないというだけのものではなく、環境保護を推進するという前向きなものです。 しかしISO14001認証企業の多くは、従来の公害防止の延長と考えて、後ろ向きの遵法と公害防止に留まっているのは残念でなりません。 今回、ISO認証誌に意見を書く機会を頂いたので、ISO14001は有益な環境側面を把握し、環境保護を推進していくものであることを述べたいと思います。 特に最近、有益な環境側面はないと騙っている人がいるので、それを戒めたい。 まず有益な環境側面を理解するには、環境側面を理解しなければなりません。 環境側面という考えは、ISO14001のベースとなったBS7750になく、日本の公害防止法にもない発想です。そのためにISO関係者にも環境側面を正しく理解していない人も多いのです。 環境側面とは何かというと、ISO14001に定義されています。 「ISO14001:1996 定義3.3 環境と相互に影響しうる、組織の活動、製品又はサービスの要素」 工場の活動から発生する騒音やエネルギーの消費は環境影響ですが、環境側面はそれらの原因となるもの、騒音なら機械、エネルギー消費はエネルギーの使用が環境側面になります。 環境影響は発生してしまえば、被害を受けないように防ぐしかできないので、抜本対策はその原因である環境側面に手を打たねばなりません。 これがISO14001の環境マネジメントで環境側面を取り上げた理由です。ISO14001では、企業は環境側面を把握して、それを管理することを求めています。 環境影響には有害な環境影響だけでなく、有益な環境影響もあり、有害な環境影響を出すのを有害な環境側面、有益な環境影響を出すのを有益な環境側面と呼びます。 有害な環境側面は、騒音を出す、ばい煙を出す、資源を使う、廃棄物を出すと分かりやすい。 他方、有益な環境側面とは、活動によって環境に有益な影響を与える側面で、環境への負荷を低減したり、改善したりする活動や製品、サービスのことです。 例えば「ごみの排出は有害な環境側面で、ごみの収集は有益な環境側面 多くの企業は環境側面を把握せよという規格を読むと、公害時代の感覚で有害な環境側面を一生懸命に調べます。しかし有益な環境側面を忘れていることが多い。  例えば、クールビズ・グリーン購入・リサイクル推進、工場の植栽を増やす・屋根に太陽光発電パネルをつける・社有車を電気自動車やハイブリッド車にするなどがあります

例えば、クールビズ・グリーン購入・リサイクル推進、工場の植栽を増やす・屋根に太陽光発電パネルをつける・社有車を電気自動車やハイブリッド車にするなどがありますひとつの側面から有益な環境影響も有害な環境影響も出ていたなら、どうなのかという疑問があるでしょう。 「有益な環境側面とは、活動による環境負荷より、環境改善の効果が高い環境側面です

環境側面の有害/有益の見分け方

例えば下水を設置する場合を考えてみましょう。下水道施設による下流の水質改善効果は下水工事の環境負荷より大きいとき、有益な環境側面と言えます。 製品の環境影響の程度は、企業が製品を設計・製造の際の環境配慮によって変わります。 ですから製品の開発設計のときに、製品の環境に影響する要素に対する配慮が環境側面といえる。これが従来により環境負荷が良い方向に変化したなら、有益な環境側面ということになる

製造ばかりではなく、様々な業務でも有益な環境側面はあり、改善活動は可能です。 グリーン購入とは、調達品・調達先を環境負荷の点で評価して環境負荷が少ないものを購入することです。グリーン購入は、配慮していないときに比較して、環境負荷が良い方向へ変化しますから、有益な環境側面と言えます。 リサイクル活動や環境配慮型商品の購入など、環境に有益な効果がありそうなものを有益な環境側面と考えて問題ありません 物流の上流から下流まで、環境負荷を改善する活動、例えばディーゼル車の廃止、輸送ルートや配送システムの見直しによるトラック運行距離の削減、通い箱による梱包資材の削減なども環境影響を軽減するので、有益な環境側面と言えます。 燃料の消費も排ガスの発生量も抑えられます。「エコカーの導入」も立派な環境側面です 事務部門でも一般社員でも、実行できる有益な環境側面はたくさんあります。

多くの会社がしている、エネルギー使用量を把握するとか、排水処理施設をしっかり運転する、煙突から煤塵を出さない、毒劇物や危険物の扱いに注意するというのは当たり前です。 それは省エネ、公害防止、事故防止の義務であり、ISO14001の認証をした会社がする活動じゃありません。

私がなぜこれを書こうとしたか、世のISO事務局に伝えたかったかということを説明しましょう。 某業界団体が著した「ISO14001認証指南本」があります。その中で「環境側面に有益も有害もない」と書いてあるのです。 それを読んで私は驚きました。 有益な環境側面という発想したのは私ではありませんが、その発想を知って私は大いに感動しました。 ISO14001は要求事項を満たすことだけでは認証した甲斐がありません。規格を書いた人の思い以上に、環境保全のために活用できるはずです。 そのためには悪いところを見繕うだけでなく、積極的に改善、改良を進めてISO要求以上の改善効果を出すべきです。いや出さなければなりません。 実は私はその「ISO14001認証指南本」の著述の中心人物である吉宗機械の佐川氏とお話ししたいと、吉宗機械の佐川氏を訪ねたところ、アポイントがないと断られた。これは私との討論に勝てないと思って、門前払いをしたとしか思えない。 有益な環境側面がないと語る人は、確固たる信念を持っていないようだ。 これをお読みになった方々は、そういう雑音に囚われず、有益な環境側面をしっかり網羅したマネジメントシステムを構築してほしいと願います。 なお、私に講演を依頼される場合は、下記にご連絡ください。 青木技術事務所 代表 青木〇〇 住所:・・・・・・・ 電話:000-XXX-XXXX e-mail:aoki9001@xxx.xxx.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

佐川は環境部で定期購読している「ISO認証誌」が、発行日の翌朝、庶務担当の席にあるのを見て、朝一に、それを持って環境部部長の吉井に説明する。

![]() 「ここに社名と私を名指しで『門前払いされた』とあります。

「ここに社名と私を名指しで『門前払いされた』とあります。

法務部に聞いたのですが、アポイントを取らないことそのものがマナーに反する、お断りしても法にもマナーにも反しない。なんら恨まれることはないとのことでした。

|

|

|

|

そして当方に実害がないなら、雑誌に書かれても無視で良いとのことでした。

部長としてはどうお考えでしょう?」

![]() 「この記事は、例の業界団体の研究会で作った認証指南本への反論だな?」

「この記事は、例の業界団体の研究会で作った認証指南本への反論だな?」

![]() 「そうです」

「そうです」

![]() 「ワシ個人としては無視で良いと思うが、業界団体として

「ワシ個人としては無視で良いと思うが、業界団体として

なお会社名が書かれたことは気にしなくても良い。反論するとき、当社勤務を明示しても良い。

但し、君個人とか当社の見解ではなく、業界団体の見解とした方が事実に即しているだろう。連座して汚名をこうむった他のメンバーを忘れてはいかん」

*

*

それを聞いて、佐川はその足で広報部に行く。

広瀬課長が、広報部に入ってきた佐川を見つけ、話しかけてきた。

![]() 「ISO認証誌の記事を読んだのね?

「ISO認証誌の記事を読んだのね?

その件は押田編集長から聞いているわ。最初は押田さんが企んだんじゃないかと思ってたわよ、誰だってそう思うでしょ?

ご本人は全くそのようなことはないと言っていた。青木という審査員が原稿を持ち込んだと言うの。

それはともかく、あのくらい酷い表現は、この世界、普通にあるから気にしないことだわ。

反論するのもありだけど、ご本人と対談というのもある。

但し、対談となると、雑誌社としては今後のビジネスを考えると、どちらにもいい顔したいでしょう。だから勝ち負けというか、白黒つけることなく、うやむやにしてオシマイという流れよね。

やはり、一番は、来月号に反論を載せてもらうことじゃない」

結局、皆の意見はそんなところであった。

あとは研究会のメンバーだな。

*

*

自席に戻ると、パソコンには研究会のメンバーからのメールがいくつも入っていた。皆、昨日、発売された「ISO認証誌」の11月号を読んだのだろう。

メンバー全員が、言われたままでは終わらせない、反論しようというものだった。

そして皆が雑誌社に記事への反論メールを送ったという。それを聞いて佐川は、研究会のメンバー10人がメールを送ったところでどうなることもあるまいと思う。

最後にとっておいた田中からのメールを開く。

TO:吉宗機械(株) 環境部 佐川課長殿  CC:環境ISOメンバー

CC:環境ISOメンバーISO認証誌の有益な環境側面記事の件 研究会の田中です。 いつもお世話になっております。 頭記の件、来月というか、来週の定例会で話し合う予定です。 私としては、業界で検討した結果であり、産業環境認証機関やハワード氏に確認を取った見解を、否定されたわけで、断固、反論すべきと考えます。 それで佐川さんから押田編集長に、反論を書かせてもらうと要請してほしい。 定例会までには、佐川さんの反論ドラフトを持参してほしい。 文責は、〇〇業界団体 環境部 環境ISO研究会としたい。 その方が個人攻撃を受けないでしょうし、大勢が検討したことを示したい。 |

佐川は田中の意見に了解した旨、返信する。

*

*

数日後、押田編集長から佐川にメールが届いた。

5月号に研究会のリーダーの田中が「俺にも言わせろ」に寄稿したとき

|

| ||||

| |||||

青木の記事に反対は400通以上あり、その過半数が〇〇工業会傘下の企業からだそうだ。

なお青木論文支持は50通くらいらしい。

話から想像すると、山口も含めた研究会メンバーが、各社の全工場と関連会社の環境担当を動かしたようだ。田中のメールにサラッと書いてあったが奴もやるもんだ。

押田編集長はかなりお疲れ気味だ。青木論文を載せて、後悔しているのだろう。

昔は雑誌とか書籍を読んで出版社や著者に感想とか意見を述べるには、宛先を探すのも大仕事だし、手紙を手で書いて切手を貼り投函すると手間暇がかかった。更にそれに対応してくれるとは思えなかった。

現代は出版社のメールアドレスは大々的に書かれているし、メールを書き慣れている人なら、

数百文字書いて送信ボタンをクリックするまで

そして正当な理由がなければ無視することはできない。へたに間違いとか差別的な記述を放置すれば、更に叩かれることになり、結果として謝罪するハメになる。

現代では、マスメディアは情報の発信だけでなく、受け手の意見を聞き、公平性、客観性をしっかりしないと存続できない。

結果として良くも悪くも双方向のコミュニケーションをせざるを得ない。それができないマスメディアの終焉は近い。

![]() 本日のお断り

本日のお断り

このウェブサイトでは、ISO14001について語っているのであって、私はISO14001で定義する「環境側面」において、有益な側面はないことを主張していることを明確にしておく。

そして、また「有益な側面がある」と主張しても、私は非難しない。

私が問題にしているのは、環境側面を有益と有害に識別しないと不適合とか、有益な環境側面がないから不適合という、理不尽な判断をする審査員や認証機関である。

私は、それを是正させたいのである。

今現在「有益な環境側面」でググると、0.4秒で200万件の「有益な環境側面はある」というウェブサイトがヒットするのだ。

そんな認証機関はないとか、審査員はいないという方はこちらを参照のこと

★ 有益な環境側面(2021)

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

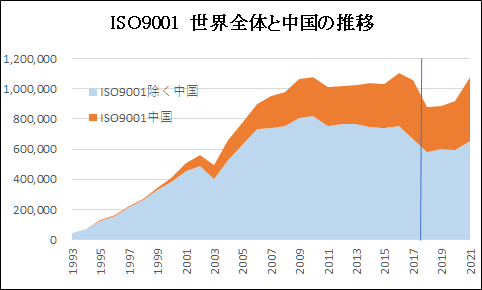

この急上昇はこの直後の2000年で止まり、それ以降は下に凸のカーブから直線の増加になり、2002年に変曲点を通過してからは上に凸のカーブとなり、2009年にピークを過ぎて減少に移った。 1998年末には、そういう先は見えないのは当たり前だ。 | ||||||||||||||||

| 注2 |

ここで認証件数はISO surveyによっている。ISO survey は前年(1〜12月)のものが翌年夏過ぎに前年度名で発表される。 2025/09/13時点、2024年9月10日に発表された「ISO survey2023」が最新版である。但しそれには中国の数字が載っていないので、グラフはISO survey2022までを記載している。 ISO14001認証件数で、日本が世界一だったのは1997年から2007年までである。2008年以降は中国が1位となり2022年までそれを維持している。   2017年からの不連続は、データの取り方が変わったため。この図を見ると、ISO認証制度は中国のためにあるようだ。 2024年発表の「ISO survey 2023」では、どんな事情か分からないが、中国の認証件数が載っていない。ということで世界一位がどの国か不明である。まあ、2022年に認証件数の過半を占めていたので、2023年に大幅減少しても第2位以下になるとは思えない。 | ||||||||||||||||

| 注3 |

某ISOコンサル会社のN社のウェブサイト これは中々思いつかない発想だ。つまりごみを出さすに収拾のみ行えば素晴らしいことになるようだが、ごみを出さないと収拾はできない、これは困ったなあ〜 | ||||||||||||||||

| 注4 |

某ISOコンサル会社のI1社のウェブサイト 太陽光パネルが有益な環境側面なのか、太陽光パネルを付けることが有益な環境側面なのか、エコカーが有益な環境側面なのか、エコカーにすることが有益な環境側面なのか、どちらなのでしょう? どちらでもないような気がするけど。 | ||||||||||||||||

| 注5 |

某ISOコンサル会社のE社のウェブサイト 私が良く例に挙げているが、蛍光灯電球は有益な環境側面だと言われたのは2010年から2013年までだった。今じゃ水銀の毒、LEDより効率が悪いということから、蛍光灯電球は有害な環境側面どころか製造禁止になった。 いつから有益な環境側面から有害な環境側面になったのか、これを論理的に説明した人がいない。

| ||||||||||||||||

| 注6 |

某審査員研修機関のT社のウェブサイト | ||||||||||||||||

| 注7 |

某認証機関のG社のウェブサイト 「問題ありません」と軽く流すなよ、しっかり定義してくれ。反論しようがない(笑) | ||||||||||||||||

| 注8 |

某ISOコンサル会社のI2社のウェブサイト エコカーの定義もどんどん変わっている。有益や有害の境界はどんどん変わるのか?  モーダルシフト、ディーゼル車、通い箱などは、技術の進歩、石油価格、顧客の分布などの状況により、一概に善し悪しは言えない。

モーダルシフト、ディーゼル車、通い箱などは、技術の進歩、石油価格、顧客の分布などの状況により、一概に善し悪しは言えない。リサイクルも損益分岐点があり、やれば良いというものではない。世の中は複雑なのだ。 いかに有益な環境側面がいいかげんなものかという証拠である。 | ||||||||||||||||

| 注9 |

某ISOコンサル会社のN社のウェブサイト 余計なこと考えないでしっかりした指導をしてほしい。客から間違えた指導を受けたと損害賠償請求されるぞ。 | ||||||||||||||||

| 注10 |

水質事故発生件数や公共河川の水質状況を見れば、ISO認証が始まってから改善が進んだようには見えない。 ・環境省「公共用水域の環境基準達成率(BOD又はCOD)の推移」 ・環境省「5.水環境保全のための今後の取組(2)水質事故への対応」 |