有益な環境側面があると語る審査員コンサルがいることを憂い、〇〇工業会の環境ISO研究会は、ISO14001審査において有益な環境側面に関わる要求事項がないことを説明する。

まず理解すべきこと。

環境影響の原因を環境側面と考えている人がいるが、環境側面から環境影響は発生するが

(注2)、環境影響の原因のすべてが環境側面ではない。

図に書いて説明する。

工場で重油を使っていて、重油タンクから重油漏れて、それが公共河川に流入して農産物や水産物に被害を出したケースを考える。

| 重油の使用 |

|

重油タンク

重油配管 |

|

配管破損

タンク腐食

操作誤り |

|

重油の構外

への漏洩 |

|

重油の河川

流入 |

|

農産物や水

産物の被害 |

| |

|

|

右記の原因 |

|

右記の原因 |

|

右記の原因 |

|

右記の原因 |

|

|

| 環境側面 |

|

環境側面 |

|

|

|

|

|

|

|

環境影響 |

このとき最終的な環境影響は <水中/水辺の環境汚染と農産物/水産物の汚染> である。

そのときの原因は何だろうか?

環境影響から「水質汚染の原因」を追っていけば、直接的には「重油が河川に流入」であり、その原因は「工場構外への流出阻止の失敗」であり、その原因は「重油がタンクや配管から漏洩」したことであり、その原因は「配管破損・バルブ異常」などであり、その原因は「タンクの腐食、操作ミス、地震や交通事故などの外力」だろうし、更に遡れば「重油を使用」していることと言える。

しかし配管の腐食とか漏洩は環境側面ではない。それは環境施設の状況であり、メンテナンス不備、手順書や訓練の不備あるいは緊急時対応のミスである。

また重油漏れや漏れた重油が公共河川に流入したのも、環境側面ではない。それは汚染の直接の原因ではあるが、原因によってもたらされた現象・状況であって環境側面ではない。

重油の使用と、重油タンクや重油の配管などの設備は間違いなく環境側面だろう。

このように考えると「環境影響の原因すべてが環境側面ではない」ことは明らかである。

この基本的なことを理解せず有益な環境側面を語る人がいる。

これを理解していないと、途中段階を環境側面と考えてしまうケースが多々ある。

上の例では有益な環境側面として、「確実なメンテナンス」とか「法定以上の防油堤の容量」を有益な環境側面とするかもしれない。

笑い話ではなく実際に、有益な環境側面として「法に則った廃棄物処理」を挙げ、有害な環境側面として「不法投棄」を挙げた某認証機関開催の講習会のテキストがある(2012年に実在し

た)。

ISO14001の定義から考えて、そんな環境側面の理解は間違っている。

*

*

*

*

次に多くの審査員が「有益な環境側面」としているものに改善活動がある。

これは非常に多い。

良く例にされる蛍光灯電球がまさにそれだ。

20年ほど前、日本でも蛍光灯電球が市場に登場した

(注3)。

蛍光灯電球には、蛍光管が、らせんのものと直管を折り曲げているタイプがある。照明部が球形なのは、らせんや直管の蛍光管の外側に

球形のガラスをかぶせているもので、内部構造は同じである。

最近、蛍光灯電球は大きく伸びている。特にISO審査員には受けが良い。ISO審査では「蛍光灯電球は有益な環境側面」と語る審査員もいたし、「白熱電球を蛍光灯電球に替えることが有益な環境側面」と語る審査員もいた。蛍光灯電球そのものが環境側面なのか、蛍光灯電球への交換が環境側面なのか、どちらが正しいのだろうか ?

しかし既に次代の照明としてLEDが検討されている。客観的に見て、省エネ、長寿命、破損時の安全性などからLEDが優れている。なによりも蛍光灯電球には発光に水銀

(注4)を使用するという致命的な問題がある。

そして現在、国際的に水銀の使用を止めようという動きがある

(注5)ことから、近い将来、蛍光灯電球に取って代わることは間違いない。

想像だが、蛍光灯電球あるいは蛍光灯電球に交換することが有益な環境側面と語る人は、そのとき蛍光灯電球は有害な環境側面でありLED電球は有益な環境側面と語るのだろう。

今、蛍光灯電球が有益な環境側面と語る人に、蛍光灯電球はいつまで有益な環境側面で、いつから有害な環境側面に変わるのか論理的に説明してもらいたい。

| 白熱電球 | |

電球型蛍光灯 | |

LED電球 |

|  |  |  |  |

俺は最初から、

最後まで悪者か | | 以前は称賛されたけど

今は死刑囚、ああ無情 | | 俺もすぐに悪者さ

グレてやる |

もっと身近な例を挙げた審査員もいた。

その審査員は審査のオープニングミーティングで次のように説明した。

「ある会社で休憩室にエアコンを使っていたのを扇風機にした。その結果、電力削減になった。エアコンは有害な環境側面で、扇風機は有益な環境側面である」

これは笑い話ではない。

|  |  |

改善か、改悪か

?

負のスパイラルじゃね〜か |  |

|

|

暑くても我慢するのが最高に有益な環境側面なのか? |

このお話しにはいくつもの疑問がある。

エアコンから扇風機への変更に、労組とか安衛担当から、問題提起はなかったのか?

(安衛法 事務所規則や組合との協定などはクリアしていたのか)

暑いのを我慢することが有益な環境側面なのか?

それなら扇風機を使うのを止めて

団扇を使うようにすれば、扇風機は悪い環境側面で団扇が有益な環境側面となるのか?

非常に興味のあるところである。

*

*

*

*

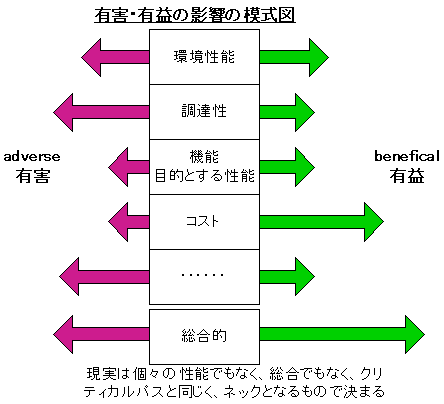

もうひとつの有益な環境側面の考えを挙げる。

それは環境側面を環境影響から生じる、有益な環境影響と有害な環境影響を比較して、有益が多ければ有益な環境側面、有害が多ければ有害な環境側面とする人たちもいる。

考えてほしい、この世に存在する物すべては、存在する目的があり、それを果たしているから存在しているという事実を認識しなければならない。それゆえに、環境影響を比較するだけでは存在価値は評価できない。

例えば、シアン化物の毒性はサスペンスドラマで十分ご存じのはず。シアン化物の有益な環境影響はちょっと考えられず、環境影響は有害一択だろう。

だがシアン化物は大量

(注6)に使われている。

視点を変えて環境以外の観点も含めて評価すれば、その用途はメッキの作業性、メッキ品質の向上などがあり、値段が非常に安いこともある。それ故に毒性が強く危険であっても、メリットが大だから合法であり使われている。

同様に、PCB

(注7)やカドミメッキ

(注8)は使用禁止になっても、用途や品目を限って使用が継続されている。完全に使用禁止となると、航空機が飛べない、兵器が使えない等の問題になる。

環境と他の分野とのトレードオフばかりではない。環境影響と言っても多種多様だ。そして環境影響同士のトレードオフもある。

冷媒に使われているフロンによるオゾン層破壊が問題になり、1996年にCFCは全廃された。

このときオゾン層を破壊しない冷媒は熱交換の能力が低く、それによる電力消費増加で地球温暖化が進むと中西準子先生が語っていた。

また有機塩素系の冷媒は火災の危険が問題視されていた。

このように環境影響の間にもコンフリクトがある。

このようなものはどう評価判断するのか?

注:この物語より20年後くらいになるが、有益な環境影響といわれるものがは、社会から厳しく評価されるようになった。それはESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)において重要な意味を持つからだ。

2015年国連がSDGsを採択し、ESG投資が脚光を浴びる。そしてESG投資額は2020年頃まで増加を続けた。

しかし2022年頃から「グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)」への批判が強まる。CO2ガスを減らす代替燃料の採掘が環境破壊をしているとか、太陽光発電による自然破壊、廃棄物の処理困難などを考慮すると、メリットがほとんどないと言われるようになった。

やがて負の面を隠したESG投資は「グリーン詐欺」と呼ばれるようになる。

その結果、ESGブームは沈静化した。そしてESG投資は「絶対善」ではなく、経済合理性とバランスを取るべきもの見られるようになる。

興奮状態から落ち着いたというべきか?

「有益な環境側面」を語る人たちの視野は環境影響に限定されている。現実社会では環境面だけでなく、経済や性能を含めて、使用の可否が総合的に考慮されている。

そのためには有益な環境影響と有害な環境影響を比較するだけでなく、包括的な比較を必要とする。

模式図を下図に示す。

上図は模式図だ。現実には環境以外の要素はたくさんあり、環境への影響が有害か有益かだけでは決められない。総合的と言っても単純な合計でもなく、調達困難あるいは許容できないほど高価ならその方法は選択肢に上がらない。

またカドミウムのように重大なマイナスがあるも代えがたいメリットがあるものを、欠点がなくても凡庸であれば代替できない。

物というのは目的とする機能・性能を満たさないなら利用されず、存在意義がないのだ。

この文節の冒頭に書いたように「存在する物すべて、目的があり、それを叶えているから存在している」という事実を認識しなければならない。

カドミメッキの規制が時代と共に厳しくなってきても、それでもまだ全面禁止できないことから分かるように、代替えには現行品と同等以上の品質・機能・性能の保証が必要だ。新しい技術、材料の登場、あるいは性能低下を妥協するか、それを補う技術開発がなければ代替はできない。

ともかく環境側面から発生する有益な環境影響と有害な環境影響だけを比較しても意味はない。

更に言えば、前述したように白熱電球と蛍光灯電球を比較することは、どちらを採用するかの決定に使えるが、白熱電球が悪いという意味はない。

それは無知で傲慢な発想である。白熱電球を発明した人、製造してきた人、使ってきた人への大きな侮辱であろう。

今、白熱電球を有害な環境側面、蛍光灯電球を有益な環境側面と語っている人は、10年後、LED電球が蛍光灯電球に取って代ったとき、蛍光灯電球は有害な環境側面でLED電球は有益な環境側面と語るのか?

ぜひともお教え願いたい。

*

*

*

*

有益な環境側面を書いている本の中には、有益な環境影響と有益な環境側面が同じものとして解説しているのもある。

中には堂々と

「有益な環境影響を有益な環境側面とも言います」なんて本があるが、これはもう故意としか思えない。もっとも過失でも読んではいけないのは同じだ。

環境影響と環境側面はISO14001で定義されている。規格の定義さえ理解していない人の本を読んでも時間の無駄だ。

校正以前に校閲とか監修を受けてないのか?

*

*

*

*

前述したように、有害な環境側面があると語る人たちによって、有益な環境側面なるものはいろいろである。

- 環境影響の原因すべてを環境側面とみなして、有益な環境側面を考えている人たち

- 環境改善活動を、有益な環境側面を考えている人たち

- 環境影響で環境側面を有益か有害か色を付ける人たち

- 有益な環境影響と有益な環境側面の混同

あるいはもっと別の考えがあるかもしれない。

いずれにしてもすべて正しくない。

そもそも、ISO14001では有益な環境側面をどのように書いているのだろうか?

ISO14001の規格を読んでいただくと分かるが、

JISQ14001規格に有益な環境側面という熟語はない。ISO14001原文を読んでも「beneficial environmental aspect」という表現はない。

規格にない要求事項を自分勝手に作り、不適合を出すという行為は明確なGuide62違反である。有益な環境側面がないとして不適合を出している審査員は、明らかな審査ルールへの違反であり懲戒ものである。同時に商取引の契約不履行でもある。

注:商取引行為とは、「経済主体間での財の商業的移転に関わる、受発注者間の物品、サービス、情報、 金銭の交換」をいう。

当然審査契約は商取引行為である。

契約不履行とは「契約で定めた約束や義務を、正当な理由なく一方の当事者が果たさないこと」をいう。

審査契約書で「ISO14001に基づいて」審査するとしていて、要求事項を加除することは、契約不履行にあたる。

ISO14001に有益な環境側面があると語る審査員は、その根拠をしっかりと・・・国際的に通用するように・・・説明責任を果たさなければならない。

ちなみにイギリスやアメリカでは有害な環境側面という考えがあるのだろうか?

アメリカとイギリスのgoogleで「beneficial environmental aspect」、「positive environmental aspect.」と「plus environmental aspect」及び「adverse environmental aspect.」、「negative environmental aspect」と「minus environmental aspect」で検索したが、わずかにヒットしたweb site末尾の国別コードはほとんど「jp」のサイトだった。

末尾が「jp」でないサイトも5つ6つあったが、それらは通常語としてaspectを使っていて、ISO規格の環境側面を論じるものではなかった。

つまり

英文のウェブサイトで「有益な環境側面」を記しているのは、日本人あるいは日本の会社のウェブサイトだけであった。

注:aspectと一対一で対応する日本語はない。

「側面」という漢語は、10世紀以前の文書には見られず、日本に入ってきたのは10世紀以降らしい。そしてその意味は、単に物体の横面という意味だけだった。

「側面」が、物体の側面以外の意味に使われたのは、明治末期に西洋の文献を翻訳するとき、「aspect」を「側面」と訳したのが始まりという。側面に新しい意味を加えたのである。

故にISO和訳のJISQ14001を読んで「側面とは何だろう?」と考えるのは無駄の極みである。ISO規格を理解するには、日本語のJIS規格を読むのでなく、英英辞典を引きながら英語のISO規格を読むしかない(注9)。

また研究会メンバーが、勤務している会社のイギリスとタイの工場(複数)に問い合わせた結果、いずれからも「有益な環境側面を要求されたことはない」と回答を受けている。

日本国内でも外資系認証機関の審査で「有益な環境側面が必要」とか「有益・有害の環境側面を識別せよ」と要求しているところはないこと。

以上が「有益な環境側面はない」と考える根拠である。

*

*

*

*

実際の審査における事例

1999年10月時点の国内の審査における状況である。

〇〇工業会傘下のISO14001審査を受けた企業にアンケートした結果、審査員と次のような応答があったと回答があった。

| A認証機関 | 審査員 | 「有益な環境側面を把握しているか?」 |

| 会社側 | 「特に有益な環境側面と認知していない」と回答した結果、有益・有害を把握して識別するよう指導された。不適合とは言われなかった。 |

| B認証機関 | 審査員 | 「有益な環境側面と有害な環境側面を区分しているか?」 |

| 会社側 | 「著しい環境側面一覧表を見せて区別していない」と回答すると、区別していないと不適合と言われた。審査最終日に有益有害を追記したものを示して、適合となった。

しかし有益と有害の判断基準がどこで定めているかの質問に回答はなかった。社内で問題になった。 |

| C認証機関 | 審査員 | 「有益な環境側面を表示していないので不適合」とされた。 |

| 会社側 | 納得できないので、その場では同意せずペンディングにした。

その後、〇〇工業会に相談し、認証機関に異議申し立てして、不適合は取り消しになった。 |

*

*

*

*

■まとめ

我々は「有益な環境側面」があると主張することを悪いとは言わない。

しかし

ISO審査において、環境側面を有益か有害かを認識していないとか、区別していないから不適合というのは、審査のルールを逸脱している。

認証機関は、Guide62にもあるし審査契約にもあるように、ISO14001を審査基準にして審査する責任がある。

我々としては、そのような不適合を出した認証機関へは異議申し立てをして、不適合を取り下げて頂いている。既に十件ほどそのように対処している(第104話)。

今現在はそういう事態は起きていない。これは〇〇工業会傘下の企業が審査を依頼している認証機関では、環境側面の理解がされたと考えれいる。

■ご注意

「有益な環境側面が規格にはない。だが企業の更なる向上のために、そういう考えを披露することは問題ない」

と考える審査員がいるかもしれない。

残念ながら、それは誤りだ。

なぜならISO審査はあくまでも合否判定であり、コンサルではない。そしてGuide62では審査員及び認証機関が審査において指導することを禁じている。

だから審査において「有益な環境側面」と語る場面はない。

■付記

本論説は、B〇〇社及び産業環境認証機関の監修を受けております。

20年ほど前、日本でも蛍光灯電球が市場に登場した

20年ほど前、日本でも蛍光灯電球が市場に登場した

例えば、シアン化物の毒性はサスペンスドラマで十分ご存じのはず。シアン化物の有益な環境影響はちょっと考えられず、環境影響は有害一択だろう。

例えば、シアン化物の毒性はサスペンスドラマで十分ご存じのはず。シアン化物の有益な環境影響はちょっと考えられず、環境影響は有害一択だろう。

それで暇だからとキーボードを叩きますと「R」を打ったつもりが「E」、「S」を打ったつもりが「A」、「A」を打ったつもりでCapslockキーを叩いてしまう。

それで暇だからとキーボードを叩きますと「R」を打ったつもりが「E」、「S」を打ったつもりが「A」、「A」を打ったつもりでCapslockキーを叩いてしまう。