注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作ってみました。

前回より赤い部分が少し伸びています。

| 西暦 | 世の中の出来事 | このお話の出来事 | ||

| 1992 | 新幹線のぞみ | 主人公佐川が若返る 課長解任され平となり、品質保証に異動 |

||

| 1993 | EU統合 日本でインターネット始まる | ISO9001認証にチャレンジ 佐川の成果から本社応援、後に本社転勤 |

||

| 1994 | 関西国際空港開業 松本サリン事件 | ISO9001認証も一段落

|

||

| 1995 | 阪神淡路大震災 オウム真理教地下鉄テロ | |||

| 1996 | 北海道豊浜トンネルで岩盤崩落 | ISO14001制定前からドラフト(草稿)で仮認証始まる 年末にISO14001制定される |

||

| 1997 | ロシア船ナホトカ号沈没油流出 ペルー日本大使館事件 | ISO14001認証始まる | ||

1994年12月になった。

12月に審査を受ける工場はない。佐川の前世の経験から、年末や年度末そしてその事業所の繁忙期には、審査を受けるべきでないと指導したからだ。

当時はどこの会社でも工場でも、今年中に認証を! とか工場長が在任している今年度中に! なんて

特段理由がなくても、工業団地で一番とか、コンペティターより早いと喜んだものだ(経験者です)。

認証機関に頼み込んで、審査直後(当日とか)の日付にしてもらったところもあった。いくらなんでも審査前は無理だったようだ。

| |

極道の女みたい |

特許出願じゃないんだから

人より早くゴールしたいという気持ちは分かるが、審査は一度限りではない。認証を続ける限りは毎年繰り返す。

商売なら年末、決算では年度末が忙しい。審査など金にならないことは、その時期を避けるべきだ。そういうことを説明して、なるべく繁忙期を避けて、閑散期にするように勧めた。

暇な時がないって? いつも多忙は、いつも暇と同義だ。

そんなことで12月に審査を受ける工場はなく、年の暮れは佐川も山口も、毎日出張なんてことはない。

それは佐川が家庭サービスするためでもなく、山口が彼女とクリスマスイブを過ごすためでもない。認証を受ける工場のためだ。

佐川と山口が共に在社している今日は、来客の対応である。

先日、吉井部長が、コンサルタント業をしている関連会社である柳田企画に、ISO認証指導を移管できないかと言い出した。それを受けて柳田企画に連絡を取り、本日先方が話を聞きに来るのだ。

定刻になってやってきたのは、50代半ばのお三方であった。事前情報では三人とも部長であったが役職定年となり、関連会社に出向したという。

コンサルタントといっても、特段資格とか技術技能があるわけではなく、製造部門経験者は作業改善とか人の管理について、品質管理経験者は品質管理の指導を担当しているとのこと。

その程度の経験と力量で、お金をもらえる仕事ができるのかと佐川は疑問だが、聞くところによると、大手企業で一つの仕事をある経験程度して管理職をしたことがあれば、中小で指導する力量はあるという。もちろん粘り強い性格とか、コミュニケーション能力などは必要だろう。

問題は、この人たちは品質保証の経験があるのだろうか?

| 柳田企画 | 生産技術部 | |||

| 佐々木氏 |  |  | 佐川 | |

| 和泉氏 |  |  | 野上課長 | |

| 片岡氏 |  |  | 山口 |

こちら側は最初、野上課長がいたが、挨拶だけして席を立ってしまった。野上課長は、もう佐川と山口は環境部に出すものとして、自分の管轄下ではないと思っているのだろう。

![]() 「弊社の吉井部長から現在、生産技術部でしている仕事を御社、柳田企画さんに出すことを検討せよと話がありました。本日は、まずは業務を説明いたしますので、その受入が可能かどうか検討をお願いしたいと考えています」

「弊社の吉井部長から現在、生産技術部でしている仕事を御社、柳田企画さんに出すことを検討せよと話がありました。本日は、まずは業務を説明いたしますので、その受入が可能かどうか検討をお願いしたいと考えています」

![]() 「それは大変ありがたい話です。私は吉井部長がイギリスに行く前に、一緒に仕事をしておりました。

「それは大変ありがたい話です。私は吉井部長がイギリスに行く前に、一緒に仕事をしておりました。

ISO認証は始まって1年少々ですが、ものすごく伸びています。私どももISO認証で、当社が貢献できないかと考えておりました。

既にこちらの二人はISO審査員の研修を受けて、認証機関の契約審査員、まあ下請けですね、その仕事を取ろうと進めております」

![]() 「ほう、それは頼もしいですね」

「ほう、それは頼もしいですね」

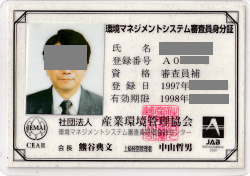

![]() 「既に、私とこちらの片岡さんは、審査員補の登録をしております」

「既に、私とこちらの片岡さんは、審査員補の登録をしております」

|

私の登録番号は驚くほど早く、私より番号の小さな審査員に会ったことがない。 この身分証は紙をパウチしたもので、あまりありがたみがない。何年かしてクレジットカードのようにプラスチックの板になってありがたみが上昇した。 なお、見て分かるように、この当時は私はおばQではなかった。30年も前だからね |

![]() 「それでは佐々木さん、片岡さんは、今後、審査員として活躍されるわけですか?」

「それでは佐々木さん、片岡さんは、今後、審査員として活躍されるわけですか?」

![]() 「審査員補になるにも大金がかかりますので、とりあえずこの二人から始めようと考えております。この仕事を含めて、ISO関連が伸びるなら増強していきます。

「審査員補になるにも大金がかかりますので、とりあえずこの二人から始めようと考えております。この仕事を含めて、ISO関連が伸びるなら増強していきます。

今回は本体がしている仕事内容を教えていただきたいと思います」

注:『本体』とは、親会社から関連会社に出向した人が、出向元(親会社)を呼ぶ言い方である。

聞く人に「こいつは今働いている出向先より、出向元が大事と思っている」と受け取られる恐れがある。

「前の職場では」と語る、前野さんのようなものだ。

![]() 「いろいろお知りになりたいと思いますので、状況とか要望をまとめておきました。

「いろいろお知りになりたいと思いますので、状況とか要望をまとめておきました。

山口から説明して貰います」

山口がA4で数枚綴じたものを皆に配る。

![]() 「では状況から説明させていただきます。

「では状況から説明させていただきます。

当社の工場は30数カ所ありまして、既に14工場が認証をしました。残りは17か18箇所ですか、

当社の関連会社は約200社ですが、ISO認証を必要としているところが30社、認証したいと考えているところが約40社です。

既に関連会社4社に対しては指導をしております。当社の残りとその4社については、来年の秋までに認証を目標としております」

注:言葉の意味を、しっかり確認することが大事である。

「関連会社」とは「何か関係ある会社」ではないし、「会社等」とは「会社など」のことではない。

詳しくはこちらへ⇒

![]() 「ええと、待ってください。するとウチで認証指導というお仕事をもらっても、関連会社の30社でおしまいですか?」

「ええと、待ってください。するとウチで認証指導というお仕事をもらっても、関連会社の30社でおしまいですか?」

![]() 「無限のマーケットはありません。しかし当社グループだけが御社の対象範囲ではありません。

「無限のマーケットはありません。しかし当社グループだけが御社の対象範囲ではありません。

日本にある法人は200万と言われます。まあ認証するのが5%としても10万社、その内の1%でも1,000社、0.1%でも100社、それだけ取れば御社としては十分でしょう」

注:日本の法人は190万から360万と言われる。しかしこれには1人法人も休眠状態も入っているから、実際にISO認証の対象となるのは200万位と推定する。

1人法人でISO認証を受けた会社もあったが、宣伝になっても認証する意味がない。

ISO9001の認証件数は2006年末の43,564件がピークであった。ピーク時は、事業活動をしている企業の2.2%ほどがISO9001を認証していたことになる。

![]()

それはものすごい割合だと思う。それほどの数の会社が品質保証を必要としたはずはない。その多くは流行とか、会社が良くなると言われて認証したに違いない。

一部には国交省の入札のために認証したと思われるが、これこそまっとうな認証の活用だ。

なお、2024年末の認証件数は22,709件で、事業を営んでいる企業の1.3%にあたる。実際に認証が必要な企業は、この1割程度ではなかろうか。

![]() 「関連会社でなく、大海に乗り出すのは大変だなあ〜」

「関連会社でなく、大海に乗り出すのは大変だなあ〜」

|

![]() 「和泉さん、何を言ってるの。元上司とか元部下のところに行って、タバコをふかして雑談すれば仕事が取れるなんて、世間じゃ通用しないよ。

「和泉さん、何を言ってるの。元上司とか元部下のところに行って、タバコをふかして雑談すれば仕事が取れるなんて、世間じゃ通用しないよ。

提供できるサービスをしっかり説明して、コンペティターに勝たないと」

![]() 「確かに限界があると言えばありますが、今いろいろな業界が認証機関を設立しているのを見ると、そのマーケットは大きく育つと思えますね」

「確かに限界があると言えばありますが、今いろいろな業界が認証機関を設立しているのを見ると、そのマーケットは大きく育つと思えますね」

![]() 「どんな仕事でもマーケットは有限です。だから競合他社にQCDで打ち勝たないと生き残れません。

「どんな仕事でもマーケットは有限です。だから競合他社にQCDで打ち勝たないと生き残れません。

そして勝者となっても、最終的にマーケットが飽和するか、マーケットが消滅するとそのビジネスはおしまいです。どんなビジネスにも限界も寿命もあるのです。

まあ、それはともかく、お二人が今後審査員をするなら、認証の指導をすることはものすごく役立つでしょう。それに契約審査員だけでは100%の仕事がありません。コンサルを兼ねないとお二人の賃金は稼げませんよ」

![]() 「ええっ、契約審査員は100%仕事があるものと考えていました。そうなのですか……ISOコンサルを兼ねて、なるほど」

「ええっ、契約審査員は100%仕事があるものと考えていました。そうなのですか……ISOコンサルを兼ねて、なるほど」

![]() 「佐川さん、ちょっと待ってよ。ISO認証のマーケットは、認証件数は有限なのは自明だけど、寿命については維持審査があるから、終わりはないんじゃないの?」

「佐川さん、ちょっと待ってよ。ISO認証のマーケットは、認証件数は有限なのは自明だけど、寿命については維持審査があるから、終わりはないんじゃないの?」

![]() 「それは考えるスパンが違います。今認証しようとする企業は急速に増加しています」

「それは考えるスパンが違います。今認証しようとする企業は急速に増加しています」

![]() 「現在は倍々ゲームですね」

「現在は倍々ゲームですね」

![]() 「和泉さん、マーケットの規模の推移には、ライフサイクルという考えがあります。

「和泉さん、マーケットの規模の推移には、ライフサイクルという考えがあります。

初めはなかなか普及しないけど、ある点を超えると急激に増加し、その後増加が鈍化しピークに至り、以降はゆっくりと減少する。

初めはなかなか普及しないけど、ある点を超えると急激に増加し、その後増加が鈍化しピークに至り、以降はゆっくりと減少する。

やがてその目的をひきつぐイノベーションが起きて次の製品に引き継がれるわけですね。

ライフサイクルを考えると、常に新しい製品や事業にチャレンジするのは絶対です。そして次なる製品も、寿命、おしまいがあると、認識しておかねばならないのです」

![]() 「すごいね、佐川君は。いや失礼、佐川さんは。

「すごいね、佐川君は。いや失礼、佐川さんは。

君は、いや、あなたは営業担当だったの?」

注:後輩や以前部下であっても、会社を移れば、よその人として遇するのが礼儀だ。水臭いというかもしれないが、それが世の作法である。

上記の「佐川君」とか「君は」という言い方をしては、気を悪くされても仕方ない。

自分が子会社に出向したり、後輩が自分より昇進しても、相も変わらず『○○君』とか、ひどいのになると『○○』と呼び捨てする元上司もいる。

またその逆もある。私より早く昇進した後輩から「○○君」と呼ばれてギョッとした。正直、失礼な奴だと思った。

私はそういう気まずいことが起きないように、新入社員のときから上下左右すべてを『○○さん』と呼んでいた。そして引退してからも、碁会所・英会話教室・趣味のクラブでは、高齢者から高校生まで、すべて「さん」を付けて呼んでいる。これが一番無難だ。

| POOR | 人を呼ぶとき | GOOD | ||||||

| 田村様 | 田村さん | |||||||

| 片岡さん | |||||||

| 佐川君 | 佐川さん | |||||||

| 山口 | 山口さん | |||||||

| キヨ | ||||||||

poor、goodとくれば、次はexcllentでしょう

けど、excllentなる呼び方が思いつきません。

![]() 「そんなこと営業だけじゃありません。現場だって、設備や工法の革新は常にあり、時と共に陳腐化します。生物の進化と同じです。

「そんなこと営業だけじゃありません。現場だって、設備や工法の革新は常にあり、時と共に陳腐化します。生物の進化と同じです。

ですから常に新しい情報をウォッチしてなければなりません」

![]() 「ええと、なんだな、佐川さんはISO認証の支援も、先が見えているというのかい?」

「ええと、なんだな、佐川さんはISO認証の支援も、先が見えているというのかい?」

![]() 「先が見えているじゃなくて、どんなビジネスでも寿命があるということです。

「先が見えているじゃなくて、どんなビジネスでも寿命があるということです。

永遠に続かないからだめだと言っても、永遠に続くビジネスなんてありません。我々は様々な制約のある世界で生きているのです」

![]() 「佐川さんはISO認証の寿命を、どれくらいと考えているのですか?」

「佐川さんはISO認証の寿命を、どれくらいと考えているのですか?」

![]() 「まず何をもって寿命とするか、考え方は多々あります。

「まず何をもって寿命とするか、考え方は多々あります。

最近、禁煙の動きがありますね。タバコを吸う人はどんどん減っています

経営者なら、たばこのビジネスが終わる時期を明確にするよりも、そうなる前に後を担う事業を育てることが重要です。

ですから『日本たばこ』も1988年に飲料品に参入しましたし、昨年(1993)は医薬研究所を作りました。新しい事業が立ち上がるまでは現有のタバコでがんばらないとなりません。

となると、企業が事業を止めると判断したときが寿命ですか」

![]() 「なるほど、最後まで残って残存利益をかき集めるか、早いとこ事業を売却するか、いろいろ戦略があると昔経済学で習ったような記憶がある」

「なるほど、最後まで残って残存利益をかき集めるか、早いとこ事業を売却するか、いろいろ戦略があると昔経済学で習ったような記憶がある」

![]() 「佐々木さんは知識豊富だねえ〜」

「佐々木さんは知識豊富だねえ〜」

![]() 「片岡さん、審査で営業部から開発は無縁とか言われたら、営業部門も開発と無縁ではないと知らしめないといけませんよ」

「片岡さん、審査で営業部から開発は無縁とか言われたら、営業部門も開発と無縁ではないと知らしめないといけませんよ」

![]() 「営業部門も、設計や開発と関りがあるのかい?」

「営業部門も、設計や開発と関りがあるのかい?」

![]() 「ISO9001は業種を選びません。新事業に参入するとは設計開発そのものです。参入の決定は経営事項であってISOの範疇外でしょうけど、それを進める過程においての検討や試行はISO規格を満たす必要があるでしょうね。

「ISO9001は業種を選びません。新事業に参入するとは設計開発そのものです。参入の決定は経営事項であってISOの範疇外でしょうけど、それを進める過程においての検討や試行はISO規格を満たす必要があるでしょうね。

おっと、認証しようとすると真っ先に認証範囲を決めるステップがあります。『○○製品の設計・開発と製造』であれば、営業部門では設計開発はないと思います。製品の設計部門の設計や開発に関わるだけです。

しかし新規ビジネスを企画する部門とかそれを行う事業においては、営業企画そのものがアウトプットになるでしょう」

![]() 「なるほど、審査範囲によって設計や開発は、普通考えるものと異なるわけだ」

「なるほど、審査範囲によって設計や開発は、普通考えるものと異なるわけだ」

![]() 「設計や開発ばかりじゃありません。業種によって、検査や測定、あるいは不適合品のイメージも大きく違うでしょう。

「設計や開発ばかりじゃありません。業種によって、検査や測定、あるいは不適合品のイメージも大きく違うでしょう。

小売業における検査、設計事務所における計測機、駐車場業における不適合とは何が該当するか、考えると面白いですね」

![]() 「講習会でも研修会でも、製造業の解釈しか習わなかったな。確かに非製造業や行政機関に審査に行くことに備えて、そういうことを予め考えておかないとなりませんね」

「講習会でも研修会でも、製造業の解釈しか習わなかったな。確かに非製造業や行政機関に審査に行くことに備えて、そういうことを予め考えておかないとなりませんね」

![]() 「話が広がってしまいました。元に戻しましょう。

「話が広がってしまいました。元に戻しましょう。

ええと要するにISO認証ビジネスは当分続くということですよね?」

![]() 「そう考えてよろしいです。私が述べているのはISO認証がすぐに廃れるというのではなく、いつかは廃れるということです。

「そう考えてよろしいです。私が述べているのはISO認証がすぐに廃れるというのではなく、いつかは廃れるということです。

そもそもは和泉さんが30社で終わりと言ったから始まったのですよ」

![]() 「そのいつかは、具体的には何年後くらいですかね?」

「そのいつかは、具体的には何年後くらいですかね?」

![]() 「ことの起こりは欧州統合後に輸出するにはISO認証が必要となって、輸出している会社は会社存続のために認証しました。それが第一グループで、既に認証は終えています。

「ことの起こりは欧州統合後に輸出するにはISO認証が必要となって、輸出している会社は会社存続のために認証しました。それが第一グループで、既に認証は終えています。

今認証している企業は、必要に迫られていません。ISO認証すると品質が高いと思われるとか、認証すると製品が良くなるとか、挙句には会社が良くなると言われて認証している企業です」

![]() 「そういうことを研修会で聞いたね。講師は、それを良いことだと言っていた。

「そういうことを研修会で聞いたね。講師は、それを良いことだと言っていた。

必要に迫られて認証するのを消極的認証/受動的認証、必要ではないが会社を良くしようと認証するのを積極的認証/能動的認証と言っていた」

![]() 「必要もないのに認証するとは、何を見返りにしているのでしょうか。積極的などと誉めるのは、自分たちの金儲け……いやお客様になるからでしょう。

「必要もないのに認証するとは、何を見返りにしているのでしょうか。積極的などと誉めるのは、自分たちの金儲け……いやお客様になるからでしょう。

ともかく必要がないのに認証する会社に認証ビジネスの成長を期待することは、もう認証件数の増加は期待できなくなったのですよ。現実に認証件数の増分の増分は減っています。

そういう会社は損益が悪くなると、すぐに認証を止めるでしょう。だって元々必要じゃないのですから」

![]() 「認証件数の増分の増分というと加速度だよね。加速度が減少しているとは、スピードが遅くなり、やがて止まり、逆方向に進むということか?」

「認証件数の増分の増分というと加速度だよね。加速度が減少しているとは、スピードが遅くなり、やがて止まり、逆方向に進むということか?」

![]() 「そうです。加速度がゼロ、つまり変曲点は1997年頃でしょうし、増加が止まるのはピークで2007年頃でしょうね」

「そうです。加速度がゼロ、つまり変曲点は1997年頃でしょうし、増加が止まるのはピークで2007年頃でしょうね」

![]() 「おいおい、そんなに近い将来なのか?

「おいおい、そんなに近い将来なのか?

しかし君も迷いなく語るけど、

![]() 「神託とか予言のような、根拠のないことではありません。過去数年の認証件数を調べて、増加の差分の差分をとれば一発です」

「神託とか予言のような、根拠のないことではありません。過去数年の認証件数を調べて、増加の差分の差分をとれば一発です」

![]() 「過去数年をとらえれば、減少どころか差分の差分も急激に増加しているだろう」

「過去数年をとらえれば、減少どころか差分の差分も急激に増加しているだろう」

![]() 「差分は増えていても差分の差分は減っています。ですがこのグラフは二次曲線とか指数関数ではありません。ライフサイクルですからロジスティック回帰分析です。

「差分は増えていても差分の差分は減っています。ですがこのグラフは二次曲線とか指数関数ではありません。ライフサイクルですからロジスティック回帰分析です。

今までの変化に合うよう係数を調整するわけで、人によって近似させたものは違うから先のカーブは変わります。でもライフサイクルの形からは逃れられません」

![]() 「分かった、分かった。

「分かった、分かった。

佐川さんの言いたいことは、そういう先まで読んで考えろということですね。どちらにしてもピークまで10年はあるだろうし、それ以降ゼロになるわけでもない。

ISO認証事業が金のなる木である間に、次なるビジネスを考えることなのだな」

![]() 「金のなる木とはボストン・コンサルティングのプロダクトポートフォリオですね。ISO認証をとらえてもポートフォリオは真なのか。

「金のなる木とはボストン・コンサルティングのプロダクトポートフォリオですね。ISO認証をとらえてもポートフォリオは真なのか。

考えてみれば、私が今まで関わった事業で、20年続いた製品はなかったですね」

![]() 「確かになあ〜、家電でも電子レンジなんて、1970年頃は十何万したよ

「確かになあ〜、家電でも電子レンジなんて、1970年頃は十何万したよ

別に私が電子レンジを作っていたわけでもなく、愛着があるわけでもありません。

娘が大学に入ったとき自炊用に買ってやった電子レンジを、娘が結婚したときもらって使っておりました。

買ったときから30年、寿命がきたようで、買い替えようか家内と相談しております。お値段はいくらするのだろうと、恐る恐るネットでみると、なんと消費税込みで1万円札でおつりがくるのです。

安くなったことを嘆く方もいるでしょうけど、消費者にはうれしいことです。

![]() 「製品ライフサイクルで終末になっても、商品カテゴリーが消滅するわけじゃない。ただブランドとかメーカーなど気にしない、コモディティになるということなんだろうなあ」

「製品ライフサイクルで終末になっても、商品カテゴリーが消滅するわけじゃない。ただブランドとかメーカーなど気にしない、コモディティになるということなんだろうなあ」

![]() 「30社と聞いたときは、1年もかからずビジネスが終わりかと思った。認証ビジネスが10年続くなら十分だ。ともかくISO認証もその支援ビジネスも終わりはあるが、十分事業として成り立つわけだ」

「30社と聞いたときは、1年もかからずビジネスが終わりかと思った。認証ビジネスが10年続くなら十分だ。ともかくISO認証もその支援ビジネスも終わりはあるが、十分事業として成り立つわけだ」

・

・

・

山口が説明を終えて、一旦休憩とする。

コーヒーを飲み、ちょっとしたスナックをかじりながら雑談ムードだ。

![]() 「私は認証の指導だけでなく、ISOや認証活動に関わる資料類、CD、データ集などを販売することを考えているんだ」

「私は認証の指導だけでなく、ISOや認証活動に関わる資料類、CD、データ集などを販売することを考えているんだ」

当時はいろいろなメディアでISOの文書雛形が売られていた

![]()

| 複数の紙を綴じた本は 2000年の歴史がある  |  当時はCDだ。DVD は登場していない | 忘れちゃ困る 当時はメインの メディアだった |

当時、私は店頭にあったのはほとんどは見たが、ろくなものはなかった。

実際に規定を書いたことのない人が作ったとしか思えない。

例を挙げると「文書の階層は三つが良い」というのがあった。アホかバカかと問い詰めたい。そんなもの組織と業務の複雑さと要員の力量によって決まるのだ。ISO規格に書いてあるだろう。

![]() 「いいですね、いいですね、書籍や様式集などを市販すれば、コンサル料の何倍もの売り上げが期待できる。

「いいですね、いいですね、書籍や様式集などを市販すれば、コンサル料の何倍もの売り上げが期待できる。

出版は、ウチで取説を編集している部門に協力してもらおう」

![]() 「それは私も考えている。モデル規定集とかモデル帳票なども需要があるだろう」

「それは私も考えている。モデル規定集とかモデル帳票なども需要があるだろう」

![]() 「まずは、モデル品質マニュアルでしょう」

「まずは、モデル品質マニュアルでしょう」

![]() 「発言してよろしいですか?」

「発言してよろしいですか?」

![]() 「どうぞ、どうぞ、雑談してるだけだ」

「どうぞ、どうぞ、雑談してるだけだ」

|

![]() 「私は佐川さんが担当される前に、退職された當山さんとISO認証の指導をしていました。

「私は佐川さんが担当される前に、退職された當山さんとISO認証の指導をしていました。

そのときモデル品質マニュアルとかモデル規定集というのを作って、配布というか、実を言ってお金をもらって販売していました。

それを佐川さんに否定されてしまったのです」

![]() 「佐川さんが否定した。それはなぜ?」

「佐川さんが否定した。それはなぜ?」

![]() 「當山さんはISO規格に合わせて、品質システムを作ろうとしたのです。しかし佐川さんは、現状がISO規格を満たしていると説明するアプローチでした」

「當山さんはISO規格に合わせて、品質システムを作ろうとしたのです。しかし佐川さんは、現状がISO規格を満たしていると説明するアプローチでした」

![]() 「待ってくれよ、規格に合わせて作る、現状が規格に合っていることを説明する……」

「待ってくれよ、規格に合わせて作る、現状が規格に合っていることを説明する……」

![]() 「言葉の綾で、違いはないんじゃないか?」

「言葉の綾で、違いはないんじゃないか?」

![]() 「大ありです。例えば購買の4.6.2に『供給者は、容認できる下請負契約者の記録を作成し、維持する』とあります。『規格に合わせる』なら、取引すると決めた調達先の記録を、新たに作ることになります。

「大ありです。例えば購買の4.6.2に『供給者は、容認できる下請負契約者の記録を作成し、維持する』とあります。『規格に合わせる』なら、取引すると決めた調達先の記録を、新たに作ることになります。

と言いますのは、従来からの報告書や帳票は、ISOの要求事項をすべて満たしていないのもあり、余分な情報のあるものもあり、一対一ではないからです。

他方『現状が規格を満たしていることを説明する』とは、現在、購買が作成している書類を見て、どれかが『供給者は、容認できる下請負契約者の記録』に見合うかを検討して、例えば取引先調査票とか提出を受けた会社経歴書とかが規格要求に見合っているかを検討することになります。

この方法では、規格要求に対して複数の記録が関わることもあり、1つの記録が複数の要求事項に関わることもあります」

![]() 「それって審査員研修で聞いたこととは違うぞ」

「それって審査員研修で聞いたこととは違うぞ」

![]() 「確かに研修では『規格に合わせる』方法を習いましたね。『現状が規格を満たしているか』の方法は聞きませんでした」

「確かに研修では『規格に合わせる』方法を習いましたね。『現状が規格を満たしているか』の方法は聞きませんでした」

![]() 「ISO認証を得るためなら、どちらの方法でも合格になるでしょう。

でも今まで会社、工場のルールであった規定でないものを作って、どうするのでしょうか?」

「ISO認証を得るためなら、どちらの方法でも合格になるでしょう。

でも今まで会社、工場のルールであった規定でないものを作って、どうするのでしょうか?」

![]() 「当然、運用……つまりそれで仕事をするだろう」

「当然、運用……つまりそれで仕事をするだろう」

![]() 「片岡さん、私は今の言葉を聞いて、おかしなことに気づいたよ」

「片岡さん、私は今の言葉を聞いて、おかしなことに気づいたよ」

![]() 「おかしいって?」

「おかしいって?」

![]() 「まず下請け先ってあったけど調達先のことだろう、その評価記録をすべて作り直すのだろうか?

「まず下請け先ってあったけど調達先のことだろう、その評価記録をすべて作り直すのだろうか?

小さな工場だって、700社くらいの取引先はあるだろう。それをすべて作り直すのかね?

そればかりでなく他の記録も全部だよ」

![]() 「私たちは、記録全部を作り直すのは不可能だと思いましたので、規格に該当するものだけ新たに作り、それだけをマニュアルで引用するように指導しました」

「私たちは、記録全部を作り直すのは不可能だと思いましたので、規格に該当するものだけ新たに作り、それだけをマニュアルで引用するように指導しました」

![]() 「ISO9001は品質関係だから、それ以外のマニュアルで引用しない規定は、触らないということか?」

「ISO9001は品質関係だから、それ以外のマニュアルで引用しない規定は、触らないということか?」

![]() 「いや、実際には品質に関わる規定も触らず、品質マニュアル対応で新たに作った規定類は別体系にしたのです」

「いや、実際には品質に関わる規定も触らず、品質マニュアル対応で新たに作った規定類は別体系にしたのです」

![]() 「えっ、ちょっと意味が分からない」

「えっ、ちょっと意味が分からない」

![]() 「流れを説明します。

「流れを説明します。

まず、規格にピタリと合わせた品質マニュアルを作りました。

そこで引用する規定を新たに作りました。

規定で定める記録類を新たに作りました。

その規定も記録も、実際には審査のために作っただけです」

![]() 「二重帳簿みたいだね」

「二重帳簿みたいだね」

![]() 「そうです、私たちは二重帳簿と呼んでいました」

「そうです、私たちは二重帳簿と呼んでいました」

![]() 「うーん、仕組みは分かった。だけどその仕組みは、実際に機能するのかな?」

「うーん、仕組みは分かった。だけどその仕組みは、実際に機能するのかな?」

![]() 「問題は二つあります。いや問題だらけですが、大きな問題は二つということです。

「問題は二つあります。いや問題だらけですが、大きな問題は二つということです。

仕事して従来の記録を作りますが、その他に新しい規定で定める記録を作ります。

二重帳簿を維持するのは手間がかかります。ISO関係は倍の仕事になります」

![]() 「審査用と実務用の、二通りの文書と記録を作るか」

「審査用と実務用の、二通りの文書と記録を作るか」

![]() 「そうです。

「そうです。

ふたつめは、ボロが出ないようにするのが大変だということです。

記録や文書を作る負荷もありますが、審査のときには現実とのずれを調整しなければなりません」

![]() 「そりゃそうだろうな。審査員にどの文書を見て仕事しているのかと聞かれただけで、冷や汗が出るだろう」

「そりゃそうだろうな。審査員にどの文書を見て仕事しているのかと聞かれただけで、冷や汗が出るだろう」

![]() 「実際に認証準備を始めてみると、工場サイドがとてもできないと投げだしたのです。最大の問題は負荷よりも、矛盾なく説明することができなかったからです。

「実際に認証準備を始めてみると、工場サイドがとてもできないと投げだしたのです。最大の問題は負荷よりも、矛盾なく説明することができなかったからです。

そればかりではないのですが當山さんは辞めて、佐川さんが代わりに指導するようになったのです」

![]() 「そして佐川さんが現実に合わせる方法を指導して、問題なかったということか?」

「そして佐川さんが現実に合わせる方法を指導して、問題なかったということか?」

![]() 「そうです。二重帳簿の解消だけでなく、規格の読み方、展開の仕方から教えてくれて、工場の手間を最小に考えてくれました」

「そうです。二重帳簿の解消だけでなく、規格の読み方、展開の仕方から教えてくれて、工場の手間を最小に考えてくれました」

![]() 「話を聞くとなるほどと思うが、審査員はそれを妥当だと認めるのだろうか?」

「話を聞くとなるほどと思うが、審査員はそれを妥当だと認めるのだろうか?」

![]() 「おっしゃる通りです。認証機関や審査員によって、認める人、認めない人がいました。

「おっしゃる通りです。認証機関や審査員によって、認める人、認めない人がいました。

審査で審査員と工場の見解が異なった場合、佐川さんにその適否を考えてもらい、審査員の間違いであれば、認証機関に行って報告書の修正をしていただくなど、八面六臂の活躍でした」

![]() 「えつ、審査員の判定を覆したの?」

「えつ、審査員の判定を覆したの?」

![]() 「誤解されると困りますので説明します。

「誤解されると困りますので説明します。

不適合となったもの全てに反論して、適合としてもらったわけではありません。正確に言えば、審査員の明らかな誤判定で、不適合とされた全てを覆したわけでもないです。

私は明らかな誤判定であって、それが会社に不具合をもたらすのであれば、会社の仕組みが規格適合であることを説明して、判定を見直してもらったのです」

![]() 「えっ、それじゃ、判定が間違いであっても、受け入れたものもあるのですか?」

「えっ、それじゃ、判定が間違いであっても、受け入れたものもあるのですか?」

![]() 「あります。判断が拡大解釈とかであっても、それが会社にとって負担が大きくならず、改善につながるものは審査員の判断を是としました」

「あります。判断が拡大解釈とかであっても、それが会社にとって負担が大きくならず、改善につながるものは審査員の判断を是としました」

![]() 「えー、私がそういうものに気付くようになったら、そういう判断をすべきですか?」

「えー、私がそういうものに気付くようになったら、そういう判断をすべきですか?」

![]() 「どうでしょうか。何事も費用対効果です。それに規格要求を超えた過剰なものでも、会社側がそれを良しとしたなら、良いのではないですかね」

「どうでしょうか。何事も費用対効果です。それに規格要求を超えた過剰なものでも、会社側がそれを良しとしたなら、良いのではないですかね」

![]() 「分かりました。できるかどうかはともかく、そのお考えを尊重します」

「分かりました。できるかどうかはともかく、そのお考えを尊重します」

![]() 「尊重しなくて良いですよ。規格要求から離れて、審査員の判断が妥当かどうか考えて、受け入れるか決めてくれたら良いかな」

「尊重しなくて良いですよ。規格要求から離れて、審査員の判断が妥当かどうか考えて、受け入れるか決めてくれたら良いかな」

![]() 「お話を聞くと相当高いレベル、審査員と同等どころか、審査員を評価できるレベルでないとならないようですね」

「お話を聞くと相当高いレベル、審査員と同等どころか、審査員を評価できるレベルでないとならないようですね」

![]() 「まだ審査が始まって時が経っていませんからね。認証機関も経験を積めば、審査員教育も進むと思います。それに間違えた審査員は淘汰されるでしょう。

「まだ審査が始まって時が経っていませんからね。認証機関も経験を積めば、審査員教育も進むと思います。それに間違えた審査員は淘汰されるでしょう。

私の基本姿勢は、ISO審査で会社の仕組みをいじられたくない。悪くされたら困るということです」

![]() 「佐川さんは審査員よりレベルが高いかもしれないが、上から目線ですね」

「佐川さんは審査員よりレベルが高いかもしれないが、上から目線ですね」

![]() 「それは悪いことでしょうか。私は会社を最重要と考えています。会社のシステム、システムとは現実的には仕組みや手順を決めた規定全体ですが、それは何十年という歴史によってリファインされ、当社に見合ったものになっていると認識しています。

「それは悪いことでしょうか。私は会社を最重要と考えています。会社のシステム、システムとは現実的には仕組みや手順を決めた規定全体ですが、それは何十年という歴史によってリファインされ、当社に見合ったものになっていると認識しています。

ですからそれを変えるには相当な理由が必要です。

いや何も手を加えずとも、十二分に規格要求を満たしていると確信しています。

それと私自身、ISO規格を理解する努力をしているつもりです。規格や審査結果に疑問があれば、他の認証機関に問い合わせる、ISOTC委員に問い合わせる、知ってる限りの社内外の同業者に聞きあたる、そういうことはしています。

認証機関によって同じものが、適合・不適合の判定が異なるなら、どちらかが間違っていることは自明です」

注:私は本社で多数の工場や関連会社の審査結果を見る立場にいた。認証機関の違いによって、同一の状況でも判定が適合、不適合あることは多々あった。

![]()

その証拠の一つとして「アイソス誌」2010年1月号を上げる。多数の認証機関に質問を3つ出し、各認証機関の回答を載せている。

その3問への回答はOK/NGが入り乱れている。いずれも枝葉末節ではない重大な事柄である。このアンケート後も、各認証機関は、それぞれの判断基準で審査をしていたのを私自身確認してる。退職して数年は情報を収集していたが、流石最近は情報不足だ。

![]() 「弊社に業務委託するなら、我々もそのレベルにならないとまずいですね?」

「弊社に業務委託するなら、我々もそのレベルにならないとまずいですね?」

![]() 「御社に業務委託するつもりはありません」

「御社に業務委託するつもりはありません」

![]()

![]()

![]() 「えっ!」

「えっ!」

![]() 「お間違えのないように、業務委託ではなく事業移管です。御社の事業としてやってほしいのです。要するにISOコンサルのお仕事は当社ですべきことでなく、外部のコンサルに依頼すべきと考えております。

「お間違えのないように、業務委託ではなく事業移管です。御社の事業としてやってほしいのです。要するにISOコンサルのお仕事は当社ですべきことでなく、外部のコンサルに依頼すべきと考えております。

御社がその事業を引き継ぐなら、開始時は私どもが支援いたします」

![]() 「了解しました。ただお話を聞けば聞くほど難しい……いや高いレベルを要求されていることが分かりました」

「了解しました。ただお話を聞けば聞くほど難しい……いや高いレベルを要求されていることが分かりました」

![]() 「難しい仕事ほど高いお金がもらえます。まさか規定の雛形とか出来合いのマニュアルを売って、お金儲けができると、軽く考えているわけじゃないでしょう」

「難しい仕事ほど高いお金がもらえます。まさか規定の雛形とか出来合いのマニュアルを売って、お金儲けができると、軽く考えているわけじゃないでしょう」

![]() 「そうでしたとは言えない雰囲気ですね、アハハハ」

「そうでしたとは言えない雰囲気ですね、アハハハ」

打ち合わせを終えて辞去した柳田企画の三人は、五反田の会社に戻り話し合いだ。

![]() 「簡単なお仕事と思っていたけど、あの佐川の考えは、そこらへんの認証機関とか研修機関のレベルを超えているよ。少なくても審査員研修の講師より上だ。

「簡単なお仕事と思っていたけど、あの佐川の考えは、そこらへんの認証機関とか研修機関のレベルを超えているよ。少なくても審査員研修の講師より上だ。

とにかくあの男が指導した工場では、審査ですべて適合を受けている。そして関係者から絶大な信頼を得ている。認証機関の講習会とか審査員研修を受けた程度では歯が立たないね。

我々も審査員と議論して論破できる力がなければならない」

![]() 「正論は否定できないよ、間違った判定を覆すだけだ」

「正論は否定できないよ、間違った判定を覆すだけだ」

![]() 「そりゃそうだけど、そのためには規格の理解も必要だし、論理的な解釈もできないとならない」

「そりゃそうだけど、そのためには規格の理解も必要だし、論理的な解釈もできないとならない」

![]() 「いいじゃないか、彼も言ってただろう。難しい仕事ほど金になるってね」

「いいじゃないか、彼も言ってただろう。難しい仕事ほど金になるってね」

![]() 「当初、我々が考えていたような、出来合いのマニュアル、規定集を用意して販売しようという発想というか心構えではダメだね」

「当初、我々が考えていたような、出来合いのマニュアル、規定集を用意して販売しようという発想というか心構えではダメだね」

|

![]() 「佐川とか山口が認証しようとしている関連会社に対して、講習会をしているそうだ。

「佐川とか山口が認証しようとしている関連会社に対して、講習会をしているそうだ。

我々もその関連会社向けの規格講習に参加させてもらおう」

![]() 「そうそう、当社にもその講習会の募集の通知が来ていた。

「そうそう、当社にもその講習会の募集の通知が来ていた。

ええと、私の記憶にあるのは、規格の解説とか審査員との見解が異なる場合の対応とか、過去のトラブル解説とか……」

![]() 「その通知を社内に回してくれれば良かったのに」

「その通知を社内に回してくれれば良かったのに」

![]() 「だってウチはコンサル会社だよ。自分たちが指導することを習いに行くなんてプライドが許さんだろう。

「だってウチはコンサル会社だよ。自分たちが指導することを習いに行くなんてプライドが許さんだろう。

考えてみろよ、君たちと一緒に講習を受けた人がいる関連会社に、ISO認証の指導に行けるか?」

![]() 本日の徳川家康

本日の徳川家康

人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし

![]() 徳川家康の遺訓より

徳川家康の遺訓より

この物語を始めるとき、私が現役時代のISO審査での不平不満を吐き出すために、生まれ変わったISO担当者を主人公にして無双をさせたいと書きました。

それは簡単に思えたのですが、書くにつれ、遠山の金さんが桜吹雪を見せる場面だけとか、水戸黄門が葵の印籠を見せる場面だけじゃダメって分かりました。

|  |

ストーリーがないと感動はないし、見得を切るだけじゃバカだと思われる。

観客を納得させるには、見どころに至る流れが必要で……となり、それを考える想像力と文章にする力と、私にないものが必要となり……と、架空世界で無双するにも、現実世界での研鑽と労働が必須です。

そんなこと思っていて頭に浮かんだのが、家康の遺訓「重荷を負うて遠き道を行くがごとし」でありました。

嗚呼、人生は苦しい……なんて言ったら、「書くの止めたら」と言われますよね。

本日はなんと、13,500字もあります。隙間なしで原稿用紙34枚です。つまり読むのにも30分以上かかります。

苦労したのは校正です。計測器の校正ではありません。文章の校正です。

誤字、脱字、

文章の量が多いから、ミスも多くなりまして、チェック時間がガバガバかかりました。

やはり一話は6,000字くらいに抑えたい。でもキーを打ち始めると止まりません。困りました。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

日本では特許は先願主義といって、先に特許を申請した人が権利を得る。 特許法 第39条 第1項 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 第2項 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 | ||

行政や公の場で使われるときの言葉は法令で定義されている。 おっと、法令って法律、施行令、府・省令をいうが、場合によっては通達、更には条例を含める場合もある。

| ||

外資社員様からお便りを頂きました(2025.01.14)

おばQさま いつも有難うございます、遅ればせながら本年も宜しくお願い致します。 さて、お話を読んで、私も経験した共通の疑問があります。 今回は事業移管という結構 重要な話ですよね。 私も、会社の偉い人から上司経由で「OBの何とかさん」とか、「関係会社に行ったナントカさん」に「**(事業)について聞きたいから技術について相談にのってあげて」と、無料の指導や支援を頼まれたことがあります。 当時はもの知らずでそういうものかと思って対応しましたが、今考えてみると「事業移管」とか「技術移転」って大変なことですよね。 だって社内のノウハウをタダで外部に教えてあげるんですから。 振り替えってみれば、そんな大変な事なのに、NDAや契約を交わしていなかった。グループ会社なら包括契約があるかもしれないが、社外に出た人なら別会社だからOBだろうが他人のはず。 どうも変だったと思います。 なぜこんな事を、今更言い出すかと言えば、日本のモノづくり空洞化が、そんな切っ掛けで進んだのを見ていたからです。 海外ODMへの技術移転、担当レベルでは上司に言われれば仕事として指導に行きますが、その結果が海外への技術流出とモノづくり日本の消滅。 個別の事象は小さいかもしれないが、大きくものづくりの方向を変える判断が、どこかでされたかと聞いてみれば、答えてくれる人は稀です。 なぜ、そうなったかの理由の一つとして、私は割合簡単に、会社のOBや関連会社に技術指導を無料でやる事が常態だったからではないかと思っています。 私の偏見と狭い経験の範囲ですが、OBでなくて、取引先から製造監査と称して、技術の詳細を聞いてそれを発注元が取りこんでしまう事も行われていた気がします。 結局 当時は「技術やノウハウはタダでは無い」という事に無頓着だったのではないかと思うのですが、如何でしょうか? |

外資社員様、明けましておめでとうございます。そして毎度ありがとうございます。 私は高度な技術などには縁がなく、工作技術的なことをしていましたが、確かに権利意識とかなかったですね。 外注指導などに行けば、納期を守るためには細かいことを言ってられず、最大限に指導支援するしかないという状況でした。 そのへんは、なあなあでやっていました。 セキュリティなんて言い出したのは20世紀末で、それ以前は輸出管理対応も抜けが多かったと思います。 海外駐在者が帰ってきて、現場を歩くのを止めた人などいなかったと思います。海外駐在員なら外国人扱いで外為法で審査しなければなりません。 結局、問題が起きないと騒がない、起きたときは手遅れということなのでしょうか? 意識が低い年か言いようないです。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|