注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作ってみました。

前回より赤い部分が少し伸びています。

| 西暦 | 世の中の出来事 | このお話の出来事 | ||||

| 1992 | 新幹線のぞみ | 主人公佐川が若返る 課長解任され平となり、品質保証に異動 |

||||

| 1993 | EU統合 日本でインターネット始まる | ISO9001認証にチャレンジ 佐川の成果から本社応援、後に本社転勤 |

||||

| 1994 | 関西国際空港開業 松本サリン事件 | ISO9001認証も一段落 | ||||

|

|

阪神淡路大震災 オウム真理教地下鉄テロ |

|

||||

| 1996 | 北海道豊浜トンネルで岩盤崩落 | ISO14001制定前からドラフト(草稿)で仮認証始まる 年末にISO14001制定される |

||||

| 1997 | ロシア船ナホトカ号沈没油流出 ペルー日本大使館事件 | ISO14001認証始まる | ||||

1995年が明けた。

1月から柳田企画の佐々木、片岡の両氏は、佐川の弟子になってISOコンサルの修行を始めた。

理由というか経緯は次のようであった。

柳田企画がいくつかの認証機関に契約審査員をしたいと話をしたところ、審査員補になっただけでは使えない。ISOコンサルとして何件か指導した経験を積んで欲しいという。ついでに客も持ってこいというニュアンスだ。まあ、当然だろう。

それと佐川は、事実上の上司である吉井部長から、ISO認証支援業務を柳田企画に4月までに移管するよう指示された。吉井部長は、柳田企画に業務移管を受けるように話を付けた。それで一刻も早くISO支援要員を養成しなければならなくなった。

となると柳田企画の佐々木氏、片岡氏に働いてもらうのが手っ取り早い。

とはいえ修行中で工場の支援に使えないシロウトに、即、バトンタッチするわけにはいかない、他方、佐々木、片岡側としては、コンサルの経験は積みたいが、仕事は簡単に見つからないし、今はコンサルできる力もない。

ということで三方一両損ならぬ三方良しとして、柳田企画の両名は少しの間、佐川、山口について認証指導に行くことと、関連会社を対象に行うISO教育のお手伝いをすることにして、その講習前に教えを受けて講師をすることになったのだ。

その期間は、費用は一切取らない、かつ手間賃を一切払わないと決めた。

差し引けば教えてもらう方が、大幅にプラスだろう。

・

・

・

ということで今日は佐川が、山口を含めて3名に規格の解説をしている。

![]() 「ISO規格は英語で読みましょう。JIS訳は当てにならない」

「ISO規格は英語で読みましょう。JIS訳は当てにならない」

![]() 「英語ですか、苦手ですね」

「英語ですか、苦手ですね」

![]() 「俺さ、もう10年も前だけど、カリフォルニアに現地工場立ち上げに行って、2年ほど向こうにいた。その後も、向こうと行ったり来たりしていたから、話すことは苦にならない。

「俺さ、もう10年も前だけど、カリフォルニアに現地工場立ち上げに行って、2年ほど向こうにいた。その後も、向こうと行ったり来たりしていたから、話すことは苦にならない。

それにさ、ISO規格をみると使われている単語は、1,000語くらいじゃないか。しかも主要な単語は規格で定義している。だから、英文でも定義を参照しながら読めば簡単だよ。

難しく見えるのは、関係副詞、関係代名詞でつながっていて文章が長いからだ。

ということで日本語訳を読んで悩むなら、英語を読んだ方が間違いない(注1)」

![]() 「おお、片岡さん、頼りにしますよ」

「おお、片岡さん、頼りにしますよ」

![]() 「任せなさい」

「任せなさい」

![]() 「既に片岡さんは気づいているでしょうけど、JIS訳は直訳しているようで、意訳している。ところでそれが元々の意味を伝えているかと言えば、怪しいのですよね」

「既に片岡さんは気づいているでしょうけど、JIS訳は直訳しているようで、意訳している。ところでそれが元々の意味を伝えているかと言えば、怪しいのですよね」

![]() 「分かる、分かる」

「分かる、分かる」

![]() 「英語の得意な方がいらっしゃって安心しました。では次に進みますよ、

「英語の得意な方がいらっしゃって安心しました。では次に進みますよ、

ISO規格の読み方というか解釈には、法律の解釈と同じ基本がいくつかあります。

まず成文主義です。

文章に書かれたものが基本です。書いてあることが絶対です。ISO規格を作ったISOTC委員が、本来の意図はそうじゃないと言っても無視です。

文章に書かれたものが基本です。書いてあることが絶対です。ISO規格を作ったISOTC委員が、本来の意図はそうじゃないと言っても無視です。

法律も文字で書かれたものがすべてで、法律を制定した国会議員がそういう意味じゃないといっても、それこそ意味がありません。

例えば、Andとかorの使い方がおかしいと思っても、文章に書かれた通りに解釈します

![]() 「明らかな間違いはどうするのですか?」

「明らかな間違いはどうするのですか?」

![]() 「ISO規格はドラフトの進展に応じて何度も全世界に公開され、一般からレビューを受けています。ですから明らかな間違いはないでしょう。

「ISO規格はドラフトの進展に応じて何度も全世界に公開され、一般からレビューを受けています。ですから明らかな間違いはないでしょう。

残るのは解釈次第で、そうも受け取れるという程度でしょう。気にせずに規格の文章は絶対と思ってよろしいです」

![]() 「分かった」

「分かった」

![]() 「それから法律には文字解釈(文理解釈)と論理解釈があります。憲法や上位の法律は論理解釈もありでしょうけど、施行令、省令となると文字解釈しか許されません。現実的には解釈を迷うような文章は省令にはありません。

「それから法律には文字解釈(文理解釈)と論理解釈があります。憲法や上位の法律は論理解釈もありでしょうけど、施行令、省令となると文字解釈しか許されません。現実的には解釈を迷うような文章は省令にはありません。

ISO規格も具体的適用に関わるレベルですから、文字解釈を徹底します。

それゆえ、拡大解釈などはありえません」

![]() 「長野工場で『文書が読みやすくない』と言われたのは、それに当たりますね

「長野工場で『文書が読みやすくない』と言われたのは、それに当たりますね

![]() 「そう、そう、」

「そう、そう、」

![]() 「長野工場の話とは何ですかな?」

「長野工場の話とは何ですかな?」

![]() 「規格要求で『記録は読みやすく』という要求があります。ええと、4.16の第三段落です。

「規格要求で『記録は読みやすく』という要求があります。ええと、4.16の第三段落です。

それが審査員の頭にあったからか、長野工場の審査で、文書が読みやすくないと不適合を出そうとしたのです」

![]() 「なるほど記録の要求事項が、文書管理にも適用されると拡大解釈したわけか」

「なるほど記録の要求事項が、文書管理にも適用されると拡大解釈したわけか」

![]() 「ちょっと待って、疑問ですが『文書が読みやすくない』とは、言い回しが回りくどいのか、汚れ・カスレで読みにくいのか、どちらなのですか?」

「ちょっと待って、疑問ですが『文書が読みやすくない』とは、言い回しが回りくどいのか、汚れ・カスレで読みにくいのか、どちらなのですか?」

![]() 「片岡さんの出番ですよ。和訳でなく原文を見れば分かります」

「片岡さんの出番ですよ。和訳でなく原文を見れば分かります」

![]()

|

All quality records shall be legible……legibleって、文字が明瞭に書かれているとか、きれいに印刷されているという意味だね」

![]() 「というと『読みやすい』という和訳はいささか不適切だな。うーん、明瞭とした方がベターだね」

「というと『読みやすい』という和訳はいささか不適切だな。うーん、明瞭とした方がベターだね」

![]() 「『読みやすい』という言い方は人によって理解が異なり、審査ではもめますね。審査員の大多数は英語で読んでいませんから」

「『読みやすい』という言い方は人によって理解が異なり、審査ではもめますね。審査員の大多数は英語で読んでいませんから」

![]() 「なるほど、その審査員は二つの意味で間違えていたわけだ。

「なるほど、その審査員は二つの意味で間違えていたわけだ。

これはコンサルするときのポイントになるぞ、メモしておかねば」

![]() 「佐川さんが最初に言ったISO規格は英語で読むべしを実感しました。

「佐川さんが最初に言ったISO規格は英語で読むべしを実感しました。

残念なことに、私は英語が全然なのよ」

![]() 「大丈夫ですよ。私は高卒で、英語なんてジスイズアペン程度です。でもISO規格に出てくる単語を、英英辞典などでしっかり調べて、規格専用の単語帳を作るのです」

「大丈夫ですよ。私は高卒で、英語なんてジスイズアペン程度です。でもISO規格に出てくる単語を、英英辞典などでしっかり調べて、規格専用の単語帳を作るのです」

![]() 「私は規格を読むときの辞書を作りました。とはいえ、気を付けなければならないのは、せいぜい50語です。あとは一般的な意味で間に合います」

「私は規格を読むときの辞書を作りました。とはいえ、気を付けなければならないのは、せいぜい50語です。あとは一般的な意味で間に合います」

![]() 「しかしどうして文書の方に『読みやすく』の要求がないのでしょう。文書は明瞭でなくても良いのですかね?」

「しかしどうして文書の方に『読みやすく』の要求がないのでしょう。文書は明瞭でなくても良いのですかね?」

![]() 「その答えは分かるような気がする。私はアメリカしか知らないが、あっちじゃ公式な文書を、手書きすることはまずない。洋画を観ていると、偉い人が口述して美人秘書がタイプするってシーンがあるだろう。現実にはそんな場面は見たことないけどね」

「その答えは分かるような気がする。私はアメリカしか知らないが、あっちじゃ公式な文書を、手書きすることはまずない。洋画を観ていると、偉い人が口述して美人秘書がタイプするってシーンがあるだろう。現実にはそんな場面は見たことないけどね」

![]() 「それは現代では、紙のお手紙から電子メールに変わって、偉い人も自分でパソコンを操作するようになったからでしょう」

「それは現代では、紙のお手紙から電子メールに変わって、偉い人も自分でパソコンを操作するようになったからでしょう」

|

💬 |  |

|

||

分かるかね明智君

![]() 「言われてみると、そのようだ。

「言われてみると、そのようだ。

要するに文書とは手書きでなくて、タイプするものなのだ。手書きするのは、メモとかチェックリストくらいだろう」

![]() 「なるほど、タイプなら明瞭ですね。タイプライターのインクリボンが薄れたなんて聞いたことないな

「なるほど、タイプなら明瞭ですね。タイプライターのインクリボンが薄れたなんて聞いたことないな

![]() 「まして現代ではタイプライターじゃなくて、パソコンだ。ウェブにアップされたプロシージャがモニターの表示で薄れることはない。

「まして現代ではタイプライターじゃなくて、パソコンだ。ウェブにアップされたプロシージャがモニターの表示で薄れることはない。

それに対して記録は手書きが普通だ」

![]() 「話を元に戻しましょう。ISO規格は文字解釈をしなければならないでしたね。

『品質記録』に明瞭であるべしとありますが、『文書管理』にはないから、文書は明瞭でなくても良いのです。

それをおかしいといってもせんのない話。単にISO規格は要求していないということです

「話を元に戻しましょう。ISO規格は文字解釈をしなければならないでしたね。

『品質記録』に明瞭であるべしとありますが、『文書管理』にはないから、文書は明瞭でなくても良いのです。

それをおかしいといってもせんのない話。単にISO規格は要求していないということです

![]() 「なるほど、具体例を聞いて佐川さんのおっしゃることが分かった。一般論ではなかなか分からないね」

「なるほど、具体例を聞いて佐川さんのおっしゃることが分かった。一般論ではなかなか分からないね」

![]() 「英語の話ですが、considerという語が多々出てきます。『考える』は英語でthinkと学校で習いました。thinkもconsiderも考えるですが、違いがあります

「英語の話ですが、considerという語が多々出てきます。『考える』は英語でthinkと学校で習いました。thinkもconsiderも考えるですが、違いがあります

considerは決定とか発言とか結論とかアウトプットを出すために考えることで、thinkはアウトプットを得るためでなく、自分自身のために考えることだそうです。

ここではその違いは論点ではありません。ISO規格ではconsiderは頻出語

そして規格ではconsiderを4.2 noteでは『配慮』、4.10.1.2 noteでは『考慮』と訳しています。となるとその二カ所でconsiderの意味が違うのでしょうか?

というのは、日本語では配慮と考慮は意味が違うのです。『配慮』は人に対する気遣いをいい、考えるという意味には使われません。『考慮』はさまざまな事情をもとに、結論を出すために考えることです。これはまさにconsiderです」

![]() 「とすると4.2の翻訳は『配慮』でなく『考慮』でなければならないな」

「とすると4.2の翻訳は『配慮』でなく『考慮』でなければならないな」

![]() 「そうです。これは適正な語を選ばなかった翻訳の問題です。その結果、規格の意味が変わっています。

「そうです。これは適正な語を選ばなかった翻訳の問題です。その結果、規格の意味が変わっています。

もう一つの問題として、規格を訳すときは一つの単語は、常に同じ日本語に訳すという決まりがあります。それにも反しています」

![]() 「なるほどISO規格を理解するには、和訳を何辺読んでもダメということだ」

「なるほどISO規格を理解するには、和訳を何辺読んでもダメということだ」

佐々木は腕組みをして考え込んだ。

逐条解説でなく逐語解説で規格の一文一文を語ると、ISO9001:1987がA4で9ページしかなくても、結構時間がかかるものだ。

しかし佐川はそれを説明することが、今後コンサルをするにも審査をするにも重要だと考えている。聞いている山口も片岡も佐々木も、通り一遍読むのではなく一語一語考える意味を理解した。

・

・

・

翌日は午前10時から夕方定時まで、ISO認証を希望している関連会社の受講者を相手に、規格の説明である。

もちろん講師は片岡と佐々木が交代で行う。

付け焼き刃と言うなかれ。普通の人が、佐川に基礎、土台、それに柱を立てて屋根まで説明を受ければ、体系立ててしっかり理解できる。

付け焼き刃と言うなかれ。普通の人が、佐川に基礎、土台、それに柱を立てて屋根まで説明を受ければ、体系立ててしっかり理解できる。

それにもちろん二人は、既に審査員研修を修了しているのだ。

柳田企画は講演会、研修会の終了後には、徹底した顧客満足度の調査をしている。サービスの品質確認だ。

その結果、片岡、佐々木の説明会の顧客満足度は、柳田企画開業以来で最高点をあげた。

とはいえ、それは片岡、佐々木の弁が立つとかキャラクターではなく、佐川に教えられたおかげだと二人は実感している。

・

・

・

次の週は、前回に続き、山口、片岡、佐々木の三人に審査判定の教育である。

![]() 「審査では不適合を見つけたら、それを証拠と根拠で示すことになります。審査は適合を証明することではありません。不適合を見つけたか見つけなかったかでしかありません」

「審査では不適合を見つけたら、それを証拠と根拠で示すことになります。審査は適合を証明することではありません。不適合を見つけたか見つけなかったかでしかありません」

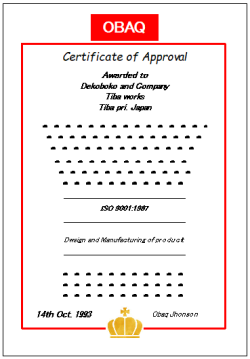

![]() 「佐川さん、審査登録証には『貴社の実施するマネジメントシステムは審査の結果下記規格の要求事項に適合していることを証します』とありますよ。

「佐川さん、審査登録証には『貴社の実施するマネジメントシステムは審査の結果下記規格の要求事項に適合していることを証します』とありますよ。

それを見ると認証機関は、適合を証明しているわけです」

![]() 「確かにそう書いてありますが、論理的には適合を証明することはできません。

「確かにそう書いてありますが、論理的には適合を証明することはできません。

人間にできることは限界があり、それゆえ推定無罪の原則があります。簡単に言えば『有罪にならなければ無罪』ということです」

![]() 「ええとそれは『無罪とは犯罪を犯していないことではなく、有罪にできなかった』ことですね」

「ええとそれは『無罪とは犯罪を犯していないことではなく、有罪にできなかった』ことですね」

![]() 「そうです。証拠不十分なら無罪となるが、それは犯行をしなかったことではない」

「そうです。証拠不十分なら無罪となるが、それは犯行をしなかったことではない」

![]() 「刑事事件の場合、被告人の権利を守るために、その原則は意味があると思います。

「刑事事件の場合、被告人の権利を守るために、その原則は意味があると思います。

ISO審査の場合はどうなりますか?」

![]() 「ISO審査も裁判と同じく推定無罪の原則です。それから言えば、審査登録証に書かれた文面は正しくはないですね。

適合を確認することは悪魔の証明なのです。

「ISO審査も裁判と同じく推定無罪の原則です。それから言えば、審査登録証に書かれた文面は正しくはないですね。

適合を確認することは悪魔の証明なのです。

推定無罪とは有罪にできなかっただけであり、ISO審査で不適合を出さないことは、不適合を見つけなかったことであり、不適合がないことではない。

だから正確というか論理的に正しく記するなら、『審査において不適合は発見しなかった』と書くべきでしょう。

登録証に『要求事項に適合していることを証する』と書くのは論理的には間違いです、とはいえそう書かないと審査のありがたみがない、速い話がお金を払う価値がないと思うでしょう」

![]() 「裁判で無罪というと潔白と受け取るけど、それは勘違いですね。適合を証明したというのも、無罪と同じ意味とすれば問題ないのかもしれません」

「裁判で無罪というと潔白と受け取るけど、それは勘違いですね。適合を証明したというのも、無罪と同じ意味とすれば問題ないのかもしれません」

![]() 「登録証の文面は商売上のためとして、佐川さんのお話はこれで終わりでなく、続きがあるのでしょう」

「登録証の文面は商売上のためとして、佐川さんのお話はこれで終わりでなく、続きがあるのでしょう」

![]() 「そこから考えられることは、認証後あるいは何度も維持審査を受けて不適合がなくても、システムの欠陥がないわけではない。

「そこから考えられることは、認証後あるいは何度も維持審査を受けて不適合がなくても、システムの欠陥がないわけではない。

過去に発見しなかったシステムの欠陥が、以降の審査で見つかってもおかしくない。

それはやむを得ないことではあります。しかしISO認証を受けていた企業は不満を持つでしょう。今までの審査は何だったのだと、役に立たない審査にお金を払っていたのかと、

ですから審査する人はそういう時に備えて対策をすべきです。それは、己の審査/監査において点検した範囲の記録を残すことだと思います。審査を受けた人への説明にもなるし、審査の改善の元になります。

官公庁による二者監査では、監査員がチェックした文書や記録に『監査印』というハンコを押して証拠を残すことがあります」

注:具体的なことは言えないが、官庁から来た監査員が、番号の付いた監査印を使用するのを見たことがある。番号はもちろん監査員が誰かを示す。当然、後で監査印が押された記録を見れば、誰が監査したか分かるから責任重大だ。

厳密な品質保証の監査では、そういうのが当たり前のようだ。

![]() 「ISO審査では、審査員が本人を示すハンコを持っているのを見たことありませんね」

「ISO審査では、審査員が本人を示すハンコを持っているのを見たことありませんね」

![]() 「ISO審査では、そういう仕組みがありませんね。調査方法にそれほど精度を求めていないのでしょう。審査結果に責任を負いませんから。

「ISO審査では、そういう仕組みがありませんね。調査方法にそれほど精度を求めていないのでしょう。審査結果に責任を負いませんから。

しかしながら、皆さんはISO審査にしても内部監査にしても、不適合の記録を残すだけでなく、審査で何を見たかの記録を残したほうが良い」

![]() 「具体的には?」

「具体的には?」

![]() 「不適合を示す証拠・根拠だけでなく、適合と判断したもの、どんな文書を見たか、記録を見たか、それが特定できるように記載するのが良いです。例えば文書なら、表題名、文書番号、バージョン、適合と判断した証拠、記録なら表題名、帳票名、日付、適合と判断した証拠でしょうか。

「不適合を示す証拠・根拠だけでなく、適合と判断したもの、どんな文書を見たか、記録を見たか、それが特定できるように記載するのが良いです。例えば文書なら、表題名、文書番号、バージョン、適合と判断した証拠、記録なら表題名、帳票名、日付、適合と判断した証拠でしょうか。

後で不適合が見つかったとき、会社側は当然、過去の審査が不適切だったことを指摘し苦情を言うでしょう。そのとき過去の審査で見逃したのではなく、たまたまその不具合を見ていなかったと立証できます。

もちろん見たもので不適合があれば、審査の問題もあったと反省し、フィードバックが必要です」

![]() 「そういうことをした方が良いということは、そういう事例があるということですか?

「そういうことをした方が良いということは、そういう事例があるということですか?

まだISO認証が始まって、維持審査の蓄積も少ないと思いますが」

![]() 「審査の蓄積がなくても、審査の方法からそういうことは発生します。理屈から考えれば分かります。

「審査の蓄積がなくても、審査の方法からそういうことは発生します。理屈から考えれば分かります。

審査員の責任をしっかりするという意味でも重要と思います。そういうことをしっかりすれば、企業側の信頼も高まると思います」

注:これは私の体験から推奨する。認証機関にそういう記述をしてほしいと要請したことがあるが、できませんと言われた。

時間的にできないのか、力量的にできないのかは知らん。

・

・

・

![]() 「不適合を提示するというか、報告書に記載するには、不適合とする根拠と、それを裏付ける証拠が必要です。法律では前者を罪刑法定主義といい、後者を証拠裁判主義と言います」

「不適合を提示するというか、報告書に記載するには、不適合とする根拠と、それを裏付ける証拠が必要です。法律では前者を罪刑法定主義といい、後者を証拠裁判主義と言います」

![]() 「佐川さんはすらすらと語るけど、そういうことを勉強したのかい?」

「佐川さんはすらすらと語るけど、そういうことを勉強したのかい?」

![]() 「ISO規格が登場して品質監査が特別なもののように思われていますが、監査なんて3000年も昔からあるわけです

「ISO規格が登場して品質監査が特別なもののように思われていますが、監査なんて3000年も昔からあるわけです

監査での調査範囲とか報告の形は、長い時代を経て完成してきました。そういう歴史を学んだだけです。

罪刑法定主義というのは、初めにルールを決めておけということです。後で制定された法律で過去を裁くものを、遡及法と言います。

|

|

| ゴールポストを動かしてはダメよ | |

半島の某国では遡及法がジャンジャンとあるようですが、それはさておき……スポーツでもゲームでも政治でも、ゲームが始まってから後追いでルールを決めては試合になりません。それこそ、後出しじゃんけんです。

試合が始まる前に、生じると思われる事態について、OK、NGと判定基準をはっきり決めて、試合開始しなくちゃフェアではありません」

![]() 「審査において、審査基準以外で明らかに悪いことが見つかった場合は、どうするのですか?」

「審査において、審査基準以外で明らかに悪いことが見つかった場合は、どうするのですか?」

![]() 「明らかに悪いとは、何を根拠にしてそう判断したかですね。個人的な主観では意味がありません」

「明らかに悪いとは、何を根拠にしてそう判断したかですね。個人的な主観では意味がありません」

![]() 「審査基準とはISO規格だけですか?」

「審査基準とはISO規格だけですか?」

![]() 規則では審査開始前に、何を基準に審査をするか宣言します。もちろんISO規格要求は審査基準ですが、それだけでなく規格に書いてありますが、『品質活動が取り決めに従っているかどうか(4.17)』を点検するわけです。

規則では審査開始前に、何を基準に審査をするか宣言します。もちろんISO規格要求は審査基準ですが、それだけでなく規格に書いてありますが、『品質活動が取り決めに従っているかどうか(4.17)』を点検するわけです。

計画された取り決めとは、文書化された手順(ルールに等しい)と計画されたことです。

ですから審査では、ISO規格要求と会社のルールと計画通りしているかですね。もっとも会社のルールといっても、品質関係に限定されます」

![]() 「それが罪刑法定ということですね」

「それが罪刑法定ということですね」

![]() そうです、法で罪となるものを決めたということですね。おっと、会社規則では禁止事項を決めたのではなく、なすべき正しい方法と基準を決めているわけです。

そうです、法で罪となるものを決めたということですね。おっと、会社規則では禁止事項を決めたのではなく、なすべき正しい方法と基準を決めているわけです。

それから大事なことですが、文書管理が悪いという不適合はあり得ません。ISO9001:1987には要求事項であるshallは106個あります。更にshallはひとつでも、複数の要求事項を記述している文章もあります。不適合を示すには、どの要求事項に当たるかを具体的に記述しないと不合格です。

文書管理には8個のshallがあり、更にそこで言及しているのを数えると、数え方に寄りますが10いくつになるでしょう。但し、各項番のトップにある『general(一般)』というところは総論ですから、具体的な要求事項はそれ以降に記述してあるとみてよろしいです。

よろしいですか?」

![]() 「話を戻しますが、例えば品質に関わらないことでルール違反を見つけたとき、それは品質に関わりないから無視するのですか?」

「話を戻しますが、例えば品質に関わらないことでルール違反を見つけたとき、それは品質に関わりないから無視するのですか?」

![]() 「品質監査の範疇でないなら監査の不適合にはできません。しかし会社として問題ですから、経営者へ報告すべきことであり、報告書の中にこのような問題が発見されたと記述すべきでしょう。

「品質監査の範疇でないなら監査の不適合にはできません。しかし会社として問題ですから、経営者へ報告すべきことであり、報告書の中にこのような問題が発見されたと記述すべきでしょう。

それを経営層が読めば、責任は経営層に移ります」

![]() 「ああ、なるほど、了解です」

「ああ、なるほど、了解です」

![]() 「会社規則でなく、法に関わることも同じですね?」

「会社規則でなく、法に関わることも同じですね?」

![]() 「例えば横領を見つければ見逃すことはできませんから、先と同様に報告書に記載すべきでしょう。横領といってもお金だけではありません。ISO規格や資料を持ち出して私物化すれば横領です。市販の書籍でなく会社の資料なら、情報漏洩の罪にもなりそうです。

「例えば横領を見つければ見逃すことはできませんから、先と同様に報告書に記載すべきでしょう。横領といってもお金だけではありません。ISO規格や資料を持ち出して私物化すれば横領です。市販の書籍でなく会社の資料なら、情報漏洩の罪にもなりそうです。

但し、品質監査の人が品質以外の法規制に明るいとは思えませんから、『調査を要する』のような記述になるでしょうね」

注:横領とは窃盗と違い、物を合法的(任務として、あるいは指示されて)に管理しているものを不正に自分のものにする行為であり、窃盗は他人の財産を無断で持ち去る行為を言う。

![]() 「それはISO審査でも同様ですか?」

「それはISO審査でも同様ですか?」

![]() 「認証機関のルールがあるでしょうから、それに従って欲しいとしか言いようがないですね。

「認証機関のルールがあるでしょうから、それに従って欲しいとしか言いようがないですね。

個人的な考えですが、法に関わることは断定的に記述しないほうが良いでしょう。法の運用は自治体によっても異なるし、たくさんの通知が出ているから状況によって運用とか許容範囲も異なります」

注:「通知」とは所管官庁が法の解釈とか施行令や省令で足りないことを、局長や課長の権限で自治体などに通知するもの。一時的なものもあるし、恒久的なものもある。

緊急時には必須だろうが、行き過ぎると裁量行政と言われる。

廃棄物関連では、たくさんの通知が積み重なって運用されている。全部知っている人はまずいないから行政に相談するのが吉

![]() 「了解した」

「了解した」

・

・

・

![]() 「もう一つ大事なことは、証拠裁判主義です。これは読んで字のごとく、不適合は証拠でもって示さなければならないことです。

「もう一つ大事なことは、証拠裁判主義です。これは読んで字のごとく、不適合は証拠でもって示さなければならないことです。

例えば『規格に容認できる下請負契約者の記録を作成し維持する(4.6.2)とあるが、記録のない下請負業者が散見された』というような記述ではダメです」

![]() 「証拠不十分ですか?」

「証拠不十分ですか?」

![]() 「そうです。どのように記述すればよろしいかな?」

「そうです。どのように記述すればよろしいかな?」

![]() 「その下請負業者の社名ですか?」

「その下請負業者の社名ですか?」

![]() 「そればかりでなく審査した人以外が、報告書の不適合の記述を読めば、不具合の証拠にたどり着けなければならない。

「そればかりでなく審査した人以外が、報告書の不適合の記述を読めば、不具合の証拠にたどり着けなければならない。

『散見された』なんて表現もダメです。証拠を全部書くことはないですが、何件かを具体的に記述しなければならない。

重大な不適合ですと是正確認のために、再度訪問して確認する必要があります。そのとき前回審査したときの不具合の確認、それが是正されたかの確認、水平展開、是正処置の確認となります。前回の不適合がどれだったか分からなければ、是正確認はできません」

![]() 「佐川さんが話された、罪刑法定主義、証拠裁判主義を遵守しようとすると、とんでもなく手間暇がかかるように思えます」

「佐川さんが話された、罪刑法定主義、証拠裁判主義を遵守しようとすると、とんでもなく手間暇がかかるように思えます」

![]() 「審査に何日要するか……審査工数と言いますが、これはIAF

「審査に何日要するか……審査工数と言いますが、これはIAF

審査結果の報告書ですが、認証機関によってボリュームが大きく違います。

すくないところはA4で4ページくらいしかなく、文字数も全部で500字なんてところもあります。

多いところはA4で20ページくらい、綴じようとしてもホチキスの針も通りません。報告書の内容は審査費用とは無関係のようです。依頼する方にすれば細かく見てもらいしっかりした報告書がありがたい。

いや、ありがたいというのは間違いですね。ISO認証はどこの認証会社も、同一のサービス(役務)を提供するわけです。すると提供するサービスの品質と価格で競争しかありません。

4ページの報告書を出しても30ページでも審査料金が同じなら、4ページの方を値引き交渉をするか、30ページの方に転注するかしかありません。

笑い話ではありませんが、規格の4.6.2では『供給者は、品質要求事項を含み、下請負契約要求事項を満たし得る能力に基づいて、下請負契約者を選定する』とあります。ですから品質の悪い認証機関を切らないと、規格要求事項に不適合です」

注1:審査工数はIAF基準で決まっているが、中にはそれよりも少ない工数で審査している認証機関も散見される。理由も、それが適正なのかも分からない。

注2:実際、某J○○社は表紙含めて4ページだったし、某外資系認証機関は30ページ近かった。

審査に数十万あるいは数百万払う身とすれば、しっかりした報告書を期待する。

500字しかない報告書で100万払うと、一文字2,000円につく。真面目にやれと言いたい。

![]() 「報告書がプアとか、審査が

「報告書がプアとか、審査が

注1:転注とは発注先を変えること。今まで行っていた床屋が下手で、別の床屋に替えるのが転注

![]() 「法的にも、ISO認証のルールでも転注は自由です。認証は認証機関が変わっても、引き継がれます。

「法的にも、ISO認証のルールでも転注は自由です。認証は認証機関が変わっても、引き継がれます。

ただね、今はまだ外資系の認証機関くらいしかないけど、各業界が認証機関を作って、業界傘下の企業の認証をしようとしています。

それが一般化すると、認証機関を替えるのは難しくなるでしょうね」

![]() 「日本ではアルアルですね。

「日本ではアルアルですね。

![]() 「オイオイ、柳田企画にISOコンサルの仕事を回してくれたのも、それと同じだよ」

「オイオイ、柳田企画にISOコンサルの仕事を回してくれたのも、それと同じだよ」

![]() 「確かにそうですよね。QCD以前に関連会社でコンサルの仕事をしているのは、柳田企画だけだという決定理由ですから」

「確かにそうですよね。QCD以前に関連会社でコンサルの仕事をしているのは、柳田企画だけだという決定理由ですから」

![]() 「それはありがたいことだし、最善の努力をするつもりだ。しかし世間相場と比較してどうなのかは分からない」

「それはありがたいことだし、最善の努力をするつもりだ。しかし世間相場と比較してどうなのかは分からない」

・

・

・

![]() 「報告書の様式は、認証機関によって決まっているのですね?」

「報告書の様式は、認証機関によって決まっているのですね?」

![]() 「そうです。どこの認証会社でも様式を決めていて、審査員は升目を埋めるだけです。

「そうです。どこの認証会社でも様式を決めていて、審査員は升目を埋めるだけです。

今は重いパソコンを持って歩く審査員は少なく、多くは手書きですが、ゆくゆくはパソコンで作成してプリンターで出すようになるでしょう。そうなるとマクロで文章を組んでおいて、OK/NGとか証拠、根拠を入力すると自動的に文章にするのでしょうね」

注:2000年頃になると、どこの認証機関もエクセルなどでマクロを組んで必要な事項を選ぶと文章にするような方法が流行った。

合理化は良いのだが、報告書の中身の向上は考えていなかったようだ。

・

・

・

佐々木と片岡は、佐川の話を聞いてなるほどと思ったが、佐川に心酔したわけではない。会社に入って30年、様々な艱難辛苦を乗り越えて部長になり、役職定年まで努めた経験から、佐川の話は評価するが特段優れているとは思わない。

自分が佐川だったら、それ以上の成果を出せると思うくらいの自負はある。

佐川が口ほどなのか口だけなのか、お手並み拝見という気分だ。

・

・

・

山口は柳田企画にISO

![]() 「佐川さん、吉井部長がISO認証支援を柳田企画に出すのを急いでいるのは、人減らしですか?」

「佐川さん、吉井部長がISO認証支援を柳田企画に出すのを急いでいるのは、人減らしですか?」

![]() 「それはないでしょう。吉井部長はISO9001の認証指導が順調に行かなかったので、これから登場する環境ISOでは速やかに認証するように、いろいろ手を打っているのです。

「それはないでしょう。吉井部長はISO9001の認証指導が順調に行かなかったので、これから登場する環境ISOでは速やかに認証するように、いろいろ手を打っているのです。

環境ISOの認証指導は、生産技術部でなく環境部がするのは当然でしょうからね」

![]() 「環境ISOと言いますと、来年(1996)制定と言われていますよね。実際には、再来年にずれ込むと聞きました。今から焦ってもしようがないでしょう?」

「環境ISOと言いますと、来年(1996)制定と言われていますよね。実際には、再来年にずれ込むと聞きました。今から焦ってもしようがないでしょう?」

![]() 「制定が遅れるかどうかはともかく、業界団体の環境部では、環境ISOの認証検討部会を今年4月に設立して、各社から人を集めて検討会を立ち上げると聞きます。そのときウチからは、山口さんと私が参画する予定です」

「制定が遅れるかどうかはともかく、業界団体の環境部では、環境ISOの認証検討部会を今年4月に設立して、各社から人を集めて検討会を立ち上げると聞きます。そのときウチからは、山口さんと私が参画する予定です」

![]() 「へえ〜、ISO9001ではそんなことしませんでしたね」

「へえ〜、ISO9001ではそんなことしませんでしたね」

![]() 「ISO9001が制定されたとき、日本の品質は世界一と自認して無視していた。しかし欧米では品質が良いという結果より、品質システムがしっかりしているという、仕組みを望んだのだろうね。

「ISO9001が制定されたとき、日本の品質は世界一と自認して無視していた。しかし欧米では品質が良いという結果より、品質システムがしっかりしているという、仕組みを望んだのだろうね。

品質が良いですといっても、状況が変わっても維持できるかという不安があるからね。

同じように公害を克服しましたといっても、欧米では信用されないんじゃないかな。環境管理の仕組みが確立していますと、宣言した方が安心されるという

![]() 「それが柳田企画に認証指導を任せるのと、どうつながるのですか?」

「それが柳田企画に認証指導を任せるのと、どうつながるのですか?」

![]() 「吉井部長は、ISO9001のとき試行錯誤したけど、そんなことが環境ISOでは起きないように、事前にしっかりと対策しようと考えている。そして規格が制定され次第、ただちに審査を受けるわけだ。

「吉井部長は、ISO9001のとき試行錯誤したけど、そんなことが環境ISOでは起きないように、事前にしっかりと対策しようと考えている。そして規格が制定され次第、ただちに審査を受けるわけだ。

柳田企画に移管しようとしているのは、早めに君と私を環境ISO規格の勉強と対策にかけたいからさ」

![]() 「先ほどの話を聞くと、ゆくゆくは規格対応の検討段階から、柳田企画のようなところに移すことになるのでしょうか?」

「先ほどの話を聞くと、ゆくゆくは規格対応の検討段階から、柳田企画のようなところに移すことになるのでしょうか?」

![]() 「そうなると思う。それは当然でしょうね。

「そうなると思う。それは当然でしょうね。

家電品はアメリカ、日本、台湾、中国とカスケードに移っている。日本がいつまでも安物家電で競っても、人件費も取れないと思う。より高度な付加価値の大きいものに転換していかないとならないのは自然の摂理だ。

同じように、ISO認証支援を関連会社に任せるだろう。

とはいえISOMS規格はこれで終わりではない。これから安全衛生とかセキュリティとか事業継続とか、どんどん増えていくでしょう。そうなればそれらの統合化とか、当社独自の仕組みを考えて、省力を図ることになる。

仕事はなくならないよ。そのとき山口さんは、より高度な仕事をしているさ」

![]() 「佐川さんは?」

「佐川さんは?」

![]() 「ハッピーリタイアメントして悠々自適さ」

「ハッピーリタイアメントして悠々自適さ」

![]() 本日のまとめ

本日のまとめ

ISO審査員研修は40時間、クラスは20名以下5名以上など、IAFのルールで決まっている。もちろん研修内容も決まっている。

だが私は現行の制度はまったく不十分であると思っている。

現行の問題は、審査の基準や手順についての教育が欠落しているからだ。

まずISO17021を教えないとまずい。読んだことがないという審査員がいた。

過去にさかのぼるとISO10011やGuide62、ISO14001ではGuide66、21世紀に入ってからはISO17021更にはISO19011が絶対に必要だ。できれば……いやできなくてもJAB基準類を全部教えてほしい。

そこまでしたら現在の40時間では足りない……と言って欲しくない。そもそも1週間で教えようというのが無理なのだ。

例えばISO14001で環境科学とか環境法規制にしても、半日や一日で教えられるのではない。ならば法規制で1週間、環境技術で1週間とかかけるべきだ。

あるいは法規制は別個に1週間くらいかけて研修をすべきだ。

法律も知らんで「審査で違法だ!」と指摘したり、環境側面は適当に点数付けて表にすればOKなんてしかできない審査員が量産されているのが現実だ。

法律も知らんで「審査で違法だ!」と指摘したり、環境側面は適当に点数付けて表にすればOKなんてしかできない審査員が量産されているのが現実だ。

それじゃあ、あかんだろう

おっと、煩いから言うこと止めよと言うなかれ、

認証の不具合を知らしめることが、この物語のメインテーマなのである。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

和文のテキストデータが見つからず、英文を上げておく ・ISO-9001-1987.pdf - iTeh Standards ISOMS規格全般とも、JIS訳は日本規格協会で見るだけしかできないが、英文はウェブサイトにpdfがアップされていて、テキストも拾える。 | |

| 注2 |

これは現実にISO14001:1996で存在した。2004改定でorがandに変わったことがあったのを覚えているだろう。 | |

| 注3 |

タイプライターのインクリボンの寿命など、知らないから調べた。 通常使う頻度で3〜6か月は持つらしい。もちろん重要な文書なら薄くなる前に交換するだろう。 | |

| 注4 |

これに関しては規格作成者(s)が後で気が付いたためか、1994年改定では変わらなかったが、2000年改定で文書にもlegibleが追加になった。 | |

| 注5 |

対話型AIであるAssistantによる回答 Think Definition: To use one's mind to produce thoughts, to reason, or to reflect on something. Usage: Often involves processing information, solving problems, or forming opinions. Example: "I think we should leave early to avoid traffic." Consider Definition: To think about something carefully, especially in making a decision. Usage: Implies weighing options, reflecting on possibilities, or evaluating circumstances. Example: "I need to consider all my options before making a choice." | |

| 注6 |

ISO14001:2015には34カ所、ISO9001:2015では22カ所登場する。 | |

| 注7 |

・Scholarly articles for history of auditing ・Auditing Origin and Evolution ? History of Auditing ・Origin And Development of Auditing | |

| 注8 |

IAF(International Accreditation Forum:国際認定フォーラム)各国のISO認定機関が加盟する国際機関。露骨に言えばISO認証ビジネスの国際的な業界団体だ。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|