注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

| 西暦 | 世の中の出来事 | このお話の出来事 | 話数 | ||||

| 1992 | 新幹線のぞみ登場 | 主人公佐川が若返る 課長解任され平となり、品質保証に異動 | 第1話 〜 第8話 | ||||

| 1993 | EU統合 日本でインターネット始まる | ISO9001認証にチャレンジ 佐川の成果から本社応援、後に本社転勤 | 第9話 〜第43話 | ||||

| 1994 | 関西国際空港開業 松本サリン事件 | ISO9001認証も一段落 | 第44話〜第47話 | ||||

|

|

阪神淡路大震災 オウム真理教地下鉄テロ |

| 第48話〜第○話 | ||||

| 1996 | 北海道豊浜トンネルで岩盤崩落 | ISO14001制定前からドラフト(草稿)で仮認証始まる 年末にISO14001制定される | |||||

| 1997 | ロシア船ナホトカ号沈没油流出 ペルー日本大使館事件 | ISO14001認証始まる | |||||

1995年の4月からISO認証コンサルは、柳田企画の自主事業となった。

今は関連会社約30社からコンサルの依頼を受けているが、それも今年度中には認証してしまうだろう。

片岡と佐々木はISOコンサルだけでなく、契約審査員となって出稼ぎもしている。だが仕事量はそう多くない。月に数日だ。

その後仕事をどう確保するかは、まだ見通しが立っていない。

手っ取り早い対策として、契約審査員の仕事をもっと取ることは考えられる。今、ISOの仕事をしているのはふたりだけだが、売り上げ増だけなら、他のコンサルをしている人をISO審査員にすることもできよう。

皆工学系の大学を出て、仕事でそれなりの成果を出してきた人たちだから、審査員になる資質は十分にある。

佐川は、国内で認証機関立ち上げたばかりの今は、社員の審査員を採用しているが、5年後の今世紀末になれば、人件費削減のためにどんどんと外注化、つまり契約審査員が増えるという。

その理由としてこれから数年間は、認証ビジネスは倍々ゲームで伸びるだろうが、同時に認証機関の競争が激しくなり、審査料金が下がる。現在の審査単価は、一人一日10数万だが、数年で半減する

それで認証機関の費用の多くを占める人件費低減のために、社員審査員を抑制し人件副費

彼はなんでも見てきたようなことを言う。しかし彼の予言は、ほとんど言った通りになっているから、そうなるのだろう。

しかし契約審査員の仕事を取ることが、柳田企画にとってメリットがあるのかどうかは吟味しなければならない。

柳田企画を設立した趣旨は、本体の遊休人員の能力を活用することが目的である。

注:20世紀末、女性審査員を育成して女性の視点で審査すると言っていた認証機関があった。

だがすぐにその方針を止めた。

業界設立の認証機関だったから、株主会社から苦情があったようだ。元々株主会社の遊休人員の活用が目的だったのに、わざわざ新卒を採用するとは趣旨が違う。出向者の受け皿にならないし、出向者なら人件副費は出向元が負担するのに、何が悲しくて正社員を雇用するのかと、

考えた人は、よほど頭が回らなかったに違いない。

作業改善のプロが引退間近になったら、その人を活用しようとか、外為法つまり輸出管理に詳しい人が引退するけど、そういう専門家は稀有なのでグループ企業への指導をしてもらおうというような、プロフェッションのある人を集めて、その人に合ったコンサルをしていた。

言い換えると柳田企画は、さまざまなプロフェッショナルに場所(名刺)を貸しているともいえる。依頼者側としては個人事業者よりも、法人の方が安心感がある。つまりその人がこけても代わりの人を出してくれるなど、事業の安定性・継続性が信頼できる。

会社設立の目的がそうだから、わざわざ新規に雇用……あるいはプロフェッションのない人の出向受け入れ……をして、コンサル事業を伸ばすのは会社の存在目的には合わないのだ。今まで柳田企画は、いろいろなコンサルをしてきた。しかし野放図にいろいろなコンサルを始めたのではない。

ISOコンサルは吉井部長の発案で、柳田企画に事業移管を求められた。グループ企業だけなら認証が一巡してしまえばコンサルはお終いだ。外の世界に出て行けと言われてもそういう経験がない。

今まではコンサルの種類に関わらずグループ企業が相手で、しっかりした営業部門がなくても、客がつく状況だった。グループ外に出て、同業他社を競って客を取れるのかというのが第一関門だ。

ISOコンサルを、グループ外でとなると現状では無理だろう。

まず営業機能が必要だ。ISOコンサルをする人は、営業活動する時間がないだろう。せいぜいコンサル先で宣伝するとか、認証しようとしている会社の紹介をお願いする程度だろう。

宣伝広告に金をかけたら、費用構造を見直さねばならない。

それに提供するサービスの品質、コスト、それに納期とも激烈な競争をしなければならない。残業終わってから打ち合わせしたいと言われて対応できるかとなると、労働基準法などを考慮しなければならない。

俗に「士農工商○○」と自嘲されるアレだ。○○には業種、職種が入る。柳田企画なら士農工商コンサルというのだろう。

そういうのは今までの柳田企画では無縁だった。

注:「士農工商○○」という言い方は、広く行われていた。ポリティカルコレクト全盛の現在なら吊し上げを食らうのだろうか?

目くら穴が止まり穴となった時代、「オネジ・メネジ」はセクハラと言われないのが不思議だ。

| オネジ | メネジ | |

|  |

今までしていたコンサルの分野、例えば作業改善とか安全や輸出管理では、そのカテゴリーがお終いということがない。だからマーケットが限定されていても、コンサルタントが一人二人であれば、事業は継続できた。

ISOコンサルは性格が違うからどうしたものか……

事業移管を受けてから考えるのは手遅れなのは言うまでもないが、柳田企画のトップも本体からの転籍者だから、ビジネスを真剣に考えていないし、ISOコンサルの仕事がなくなっても、次の仕事がもらえると思い込んでいるのだろう。

今日は片岡と佐々木が、ビジネスの方向付けを議論している。といってもそんな抜本的なことでもないし、自分たちができることは多くはないので、それほど真剣でもない。

たまたま二人とも予定が空いてしまったので、この1週間の報告と反省などをして、空いた時間にいろいろ考えていることを話しているのだ。

![]() 「やはりマニュアル雛形とか規定のサンプル集といったものを作って、大々的にはともかく認証を希望している会社に販売するというビジネスは捨てがたいね」

「やはりマニュアル雛形とか規定のサンプル集といったものを作って、大々的にはともかく認証を希望している会社に販売するというビジネスは捨てがたいね」

![]() 「それは佐川さんに会う前に、片岡さんと話していたことだね。

「それは佐川さんに会う前に、片岡さんと話していたことだね。

あれから半年、実際にコンサルしてきて佐々木さんは有効だと思うかい?」

![]() 「思わないですね。そもそも佐川さんのアプローチは、規格から会社の仕組みじゃなくて、会社の仕組みを前提というか最優先で考えています」

「思わないですね。そもそも佐川さんのアプローチは、規格から会社の仕組みじゃなくて、会社の仕組みを前提というか最優先で考えています」

![]() 「そうなんだ。実際に会社で仕事をしていた身とすれば、その方法があるべき姿であり、会社主体で考えればそのアプローチしかない。

「そうなんだ。実際に会社で仕事をしていた身とすれば、その方法があるべき姿であり、会社主体で考えればそのアプローチしかない。

だけど世の中のコンサルはそんなこと考えず、手っ取り早く認証する方法を指導し、認証を受ける会社も二重帳簿がISOと思っている節もある」

![]()

| 💭 | ||

|  |

|

| さて、どうしたものか? | ||

![]() 「だが佐川さんは社内の工場も関連会社も、すべてその方法で指導したね。我々もそれを踏襲しているが」

「だが佐川さんは社内の工場も関連会社も、すべてその方法で指導したね。我々もそれを踏襲しているが」

![]() 「それは彼も私たちも、身内の会社をISO認証で悪くしたくないということが、頭にあるからですよ。認証は目的でなく手段ですからね」

「それは彼も私たちも、身内の会社をISO認証で悪くしたくないということが、頭にあるからですよ。認証は目的でなく手段ですからね」

![]() 「認証は目的でなく手段というなら、二重帳簿が第一優先になりそうだ」

「認証は目的でなく手段というなら、二重帳簿が第一優先になりそうだ」

![]() 「うーーん、佐川さんから見たら、二重帳簿は会社の効率を落とすことになると考えているのでしょう」

「うーーん、佐川さんから見たら、二重帳簿は会社の効率を落とすことになると考えているのでしょう」

![]() 「なるほどな〜。それこそ本質論だ。

「なるほどな〜。それこそ本質論だ。

それは分かるけど、現実に世間のISOコンサルや審査員はそういう深淵を考えてはいないだろう。ちゃちゃっと認証を得ることしか考えていない。それがその会社に悪影響があるかとか、長期的に役に立つかなんて考えていないよ。

妥協として、仕事確保のために標準マニュアルとか定型規定集を商品として出すことはどうだい?」

![]() 「まあ糊口をしのぐにはそれも仕方ないでしょうね。

「まあ糊口をしのぐにはそれも仕方ないでしょうね。

弁護士が依頼人すべてが正しいと考えているわけでもないでしょうし、同じことですよ」

![]() 「その場合、その販売方法は?」

「その場合、その販売方法は?」

![]() 「ISO雑誌が3誌ありましたね。そこに広告でも出せばどうでしょ?

「ISO雑誌が3誌ありましたね。そこに広告でも出せばどうでしょ?

そうそうwindows95が出て各家庭がネットにつながれば、皆がネットにアクセスするようになりますから、インターネット広告というのもありますね。

片岡さんはそういうの得意でしょ」

![]() 「ネット販売でも仮製本じゃなくて、見た目は市販同様に製本しなくちゃならんだろう。そうなると1,000部くらいは作らないとならない。自費出版なら200ページで120万くらいかな、売値は1部2,000円、高くはないか。売れるかな?」

「ネット販売でも仮製本じゃなくて、見た目は市販同様に製本しなくちゃならんだろう。そうなると1,000部くらいは作らないとならない。自費出版なら200ページで120万くらいかな、売値は1部2,000円、高くはないか。売れるかな?」

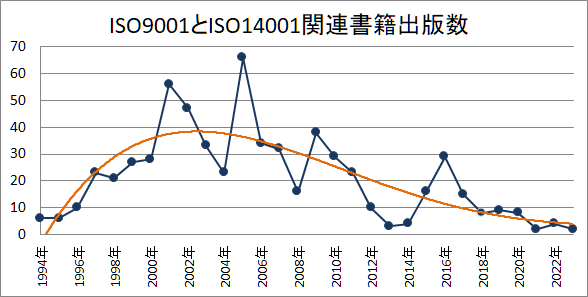

注:20世紀は認証機関の事業は三本柱と言われた。

ひとつは当然ながら認証事業だが、あとのふたつは審査員研修や講習会と出版事業であった。

| 20世紀 | 21世紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

認証機関の3本柱は今は1本しかない。それも細くなるばかり。

審査員研修は2012年には所研修機関は10社あったが、2025年では2社しかない。そしてそこも年間開催回数は激減し閑古鳥が鳴いている。

出版事業は壊滅した。そもそもISO本が売れていない。

![]() 「グループ企業は間もなく認証が必要なところは認証してしまうけど、需要がなくなるわけではないですよ」

「グループ企業は間もなく認証が必要なところは認証してしまうけど、需要がなくなるわけではないですよ」

![]() 「それは、どういう?」

「それは、どういう?」

![]() 「ISO担当者はどんどん変わるでしょう、だからISO規格の解釈などは需要がなくなるわけではありません」

「ISO担当者はどんどん変わるでしょう、だからISO規格の解釈などは需要がなくなるわけではありません」

![]() 「業務手順やテクニックは、先輩から伝わるだろう」

「業務手順やテクニックは、先輩から伝わるだろう」

![]() 「いやいや、自分が参考書を一冊持っていれば安心するものです」

「いやいや、自分が参考書を一冊持っていれば安心するものです」

![]() 「なるほど、そうであれば規格解釈なら、佐川さんから頂いた説明資料を基に作れるな。やろうとすればすぐだ。もちろん彼に断らないとならない。何割よこせとは言わないだろう。

「なるほど、そうであれば規格解釈なら、佐川さんから頂いた説明資料を基に作れるな。やろうとすればすぐだ。もちろん彼に断らないとならない。何割よこせとは言わないだろう。

グループ企業には柳田企画の宣伝を定期的にしているから、そこにISO参考書発行の宣伝を載せてもらうか」

![]() 「我々は一応月給分の売り上げを出してはいるわけですが、それは元々、吉井部長が予め計画したことなわけですよ。自分たちの努力じゃない。

「我々は一応月給分の売り上げを出してはいるわけですが、それは元々、吉井部長が予め計画したことなわけですよ。自分たちの努力じゃない。

やはりなにかひとつでも、我々がやったというものを残したいですね。それが次の仕事につながれば更に良しと」

![]() 「分かる、分かる。なんでもいいから他から見える実績を残さんと」

「分かる、分かる。なんでもいいから他から見える実績を残さんと」

それから数日後、二人は佐川を訪ねた。

ISO9001対応は柳田企画に移管して、今、佐川は審査のトラブルとか片岡・佐々木氏からの相談対応くらいが仕事だ。

ISO認証時のトラブルや悩み事と言っても、佐川にとっては30年前にしたことの復習に過ぎない。

さまざまな疑問とか悩みがメンバーから出されるが、即座に快刀乱麻の意見を返す佐川はメンバーから一目も二目も置かれている。星目までは行かないが

今、佐川と山口は生産技術部と環境部の兼任であるのは変わりないが、ほとんどの時間をこれから登場する環境ISO対応として、業界設立の研究会の仕事をしている。

とはいえ時間外が大変だという状況ではない。

|  | |||||

| 山口 |  |  | 片岡 |

![]() 「お久しぶりですね。コンサルビジネスの塩梅はいかがですか?」

「お久しぶりですね。コンサルビジネスの塩梅はいかがですか?」

![]() 「説明するまでもなくご存じだとは思うけど、今日時点は順調だが、今、受注しているものが終わったら、見通しがつかないよ」

「説明するまでもなくご存じだとは思うけど、今日時点は順調だが、今、受注しているものが終わったら、見通しがつかないよ」

![]() 「関連会社が一巡したら次がありません」

「関連会社が一巡したら次がありません」

![]() 「長期的には御社と打ち合わさないとならないと考えてはいますが、これから5年いや10年はこのままで大丈夫と思いますよ」

「長期的には御社と打ち合わさないとならないと考えてはいますが、これから5年いや10年はこのままで大丈夫と思いますよ」

![]() 「本当かね?」

「本当かね?」

![]() 「物は考えようです。まず永遠に続くビジネスはありません。だから15年あるいは20年続けば良しと考えるべきです。そんなこと以前もお話しましたよね(第47話)。

「物は考えようです。まず永遠に続くビジネスはありません。だから15年あるいは20年続けば良しと考えるべきです。そんなこと以前もお話しましたよね(第47話)。

あのとき片岡さんは、限界があることに異議はなかったと思います」

![]() 「そうだったかもしれないが、実際にコンサルをやってみると、長く続かないのではないかという気持ちが強くなった。

「そうだったかもしれないが、実際にコンサルをやってみると、長く続かないのではないかという気持ちが強くなった。

なにしろ半年過ぎた今、受注残はどんどんと消化していくが、新たな受注は皆無だからね」

![]() 「仲人口に騙されたと思われたなら残念です。私自身のことを言えば、1992年に品質保証担当になり、1993年からISO9001に取り掛かり、今年1995年には環境ISO登場に備えていろいろ勉強中です。

「仲人口に騙されたと思われたなら残念です。私自身のことを言えば、1992年に品質保証担当になり、1993年からISO9001に取り掛かり、今年1995年には環境ISO登場に備えていろいろ勉強中です。

片岡さんも情報システム担当だった時は、日々進歩する情報システムの変化とか、移り変わるOSへの対応などあったと思います。システムも汎用コンピューターの集中処理からパソコンの分散処理に変わりつつありますよね。これからだってシンクライアントとか変遷があるでしょう。

ISO認証もどんどんと変わるという、認識というか覚悟を持ってほしいです」

![]() 「佐々木さんと話をしたのだが、現在受注しているコンサルは、今年度いっぱいで終了してしまう。1996年末からどうするかが喫緊の課題だ」

「佐々木さんと話をしたのだが、現在受注しているコンサルは、今年度いっぱいで終了してしまう。1996年末からどうするかが喫緊の課題だ」

![]() 「それは簡単ですよ。環境ISOの制定は来年中です。そして日本の企業はISO9001で出遅れたという失敗を取り戻そうとして、規格制定前からドラフト段階で仮認証を始めるでしょう。

「それは簡単ですよ。環境ISOの制定は来年中です。そして日本の企業はISO9001で出遅れたという失敗を取り戻そうとして、規格制定前からドラフト段階で仮認証を始めるでしょう。

当然、そのコンサルは、来年の夏以前から始まると思いますよ」

![]() 「環境ISOとはまだ名前しか知らないのだが、我々のように環境とか公害に関わったことのない者でも、審査とかコンサルとかできるものですか?」

「環境ISOとはまだ名前しか知らないのだが、我々のように環境とか公害に関わったことのない者でも、審査とかコンサルとかできるものですか?」

![]() 「勉強すればできます」

「勉強すればできます」

![]() 「そりゃ勉強すればできるだろうけど……」

「そりゃ勉強すればできるだろうけど……」

![]() 「みなさんもISO9001に取り掛かったとき、検査なら抜取検査とか、購買なら取引に関わる法律とか勉強したはずです。環境だって何もしないでは対応できません。

「みなさんもISO9001に取り掛かったとき、検査なら抜取検査とか、購買なら取引に関わる法律とか勉強したはずです。環境だって何もしないでは対応できません。

あー、実を言いまして今月末くらいに、お二人にいろいろお願いしようと思っていたのですが……」

![]() 「あまり難しいこと言わんでくれよ」

「あまり難しいこと言わんでくれよ」

![]() 「環境関連の資格を取ってもらおうと思っています」

「環境関連の資格を取ってもらおうと思っています」

![]() 「危険物取扱者なら持っているが?」

「危険物取扱者なら持っているが?」

![]() 「いいですね、まずは1ポイントゲットです。環境となると、ぜひ取ってほしいのが公害防止管理者です」

「いいですね、まずは1ポイントゲットです。環境となると、ぜひ取ってほしいのが公害防止管理者です」

![]() 「私は昨年、大気と水質を受験して合格しましたが、今年も受験したほうが良いのですね?」

「私は昨年、大気と水質を受験して合格しましたが、今年も受験したほうが良いのですね?」

![]() 「山口さんは一度受験してますから勉強は慣れてますよね。大気と水質をとったなら、騒音と振動を取れば完璧です。

「山口さんは一度受験してますから勉強は慣れてますよね。大気と水質をとったなら、騒音と振動を取れば完璧です。

公害防止管理者試験には種類がたくさんあります。ひとつひとつ受験しても手間ばかりかかります。水質1種と大気1種を受験してください。上位互換ですから、この二つを取ればほぼ大丈夫です。騒音と振動を取れば終わりですね」

![]() 「それは……難しいのか?」

「それは……難しいのか?」

![]() 「みなさんが環境ISOでも契約審査員をしていくなら必須でしょう」

「みなさんが環境ISOでも契約審査員をしていくなら必須でしょう」

![]() 「審査員になるには必要ということですか?」

「審査員になるには必要ということですか?」

![]() 「審査員になるには必要じゃない。だけど試験勉強が即、ISO審査に役立つし、審査に行ったときそれくらい資格がないとハッタリがきかないです。

「審査員になるには必要じゃない。だけど試験勉強が即、ISO審査に役立つし、審査に行ったときそれくらい資格がないとハッタリがきかないです。

もちろん公害防止管理者以外に資格を持っているなら、それでも良いと思います。環境計量士とか作業環境測定士とか技術士の環境とか……」

![]() 「それらは公害防止管理者より難しいのは間違いない」

「それらは公害防止管理者より難しいのは間違いない」

![]() 「公害防止管理者は国家試験だよね、いつですか?」

「公害防止管理者は国家試験だよね、いつですか?」

![]() 「10月末だと思います。合格するには、3月3時間の勉強が必要と言われています。今4月ですから、水質と大気ふたつで6か月3時間でピタリです」

「10月末だと思います。合格するには、3月3時間の勉強が必要と言われています。今4月ですから、水質と大気ふたつで6か月3時間でピタリです」

![]() 「オイオイ……(絶句)」

「オイオイ……(絶句)」

![]() 「やらなくちゃならないなら仕方がありません。分かりました。願書はいつですか」

「やらなくちゃならないなら仕方がありません。分かりました。願書はいつですか」

![]() 「けっこう早いよ。7月頃だったかな」

「けっこう早いよ。7月頃だったかな」

![]() 「7月に申し込んで10月試験ということですか?」

「7月に申し込んで10月試験ということですか?」

![]() 「過去はそうでした。詳細は年によって違います。産環協に問い合わせるのが間違いないです」

「過去はそうでした。詳細は年によって違います。産環協に問い合わせるのが間違いないです」

注:「産環協」とは「(一財)産業環境管理協会」の略称

![]() 「産環協といえば神田だね、ここから歩いて10分か」

「産環協といえば神田だね、ここから歩いて10分か」

注:産環協も2023年春に神田から内幸町に移転した。

まさに「世は去り、世は来たる。しかし大地は永遠に変わらない(旧約 伝道の書1.4)」である。

![]() 「あっ、私が皆さんの分も願書をもらってきますよ。今年の日程を聞いてきます」

「あっ、私が皆さんの分も願書をもらってきますよ。今年の日程を聞いてきます」

![]() 「頼むよ。おっと、佐川さんは当然資格を持っているわけね?」

「頼むよ。おっと、佐川さんは当然資格を持っているわけね?」

![]() 「私は現場上がりですから、現場関係の資格は持っていました」

「私は現場上がりですから、現場関係の資格は持っていました」

![]() 「去年の今頃といえば、我々はISOなど思いもしなかったなあ〜

「去年の今頃といえば、我々はISOなど思いもしなかったなあ〜

よし、がんばろう」

![]() 「話が体系だってないですが、思いつくままに話します。

「話が体系だってないですが、思いつくままに話します。

契約審査員も品質だけというのでは仕事にあぶれるでしょう。品質も環境もできる人でないと仕事がなくなります。

言い換えると、複数の審査員資格を持っていれば、みなさんが定年になってからも契約審査員を続けることができます」

![]() 「それは……ありがたい話だな」

「それは……ありがたい話だな」

![]() 「佐川さんの話を要約すると、今我々が心配しているISO審査とかコンサルの仕事が、なくなるなんてことはないってことですか?」

「佐川さんの話を要約すると、今我々が心配しているISO審査とかコンサルの仕事が、なくなるなんてことはないってことですか?」

![]() 「いやいや、何度も言いますが仕事はどんどん変わるでしょう。ですが新しく登場する仕事に対応する勉強を続ければ仕事は続くのです」

「いやいや、何度も言いますが仕事はどんどん変わるでしょう。ですが新しく登場する仕事に対応する勉強を続ければ仕事は続くのです」

![]() 「当然、環境ISOの仕事も期限付きということか?」

「当然、環境ISOの仕事も期限付きということか?」

![]() 「期限と言っても、あるとき認証がなくなるわけじゃありません。社会が求めるものは常に変わりますから、退潮するということです。

「期限と言っても、あるとき認証がなくなるわけじゃありません。社会が求めるものは常に変わりますから、退潮するということです。

それと俗な話ですが、企業が認証するには金がかかります。ISO9001が当たり前になれば、認証を止めて新登場のISO規格を認証するでしょうね。認証件数のトータルはコンスタントでも、常に新しいものに移っていくのではないかな」

![]() 「マネジメントシステムのISO規格って、どんどん登場するのですか?」

「マネジメントシステムのISO規格って、どんどん登場するのですか?」

![]() 「皆さんが、仕事がなくなる心配をすると同じく、ISOの中には規格を作る人がいます。そういう人は新たなマネジメントシステム規格を作らないと仕事がなくなると心配するでしょうね。

「皆さんが、仕事がなくなる心配をすると同じく、ISOの中には規格を作る人がいます。そういう人は新たなマネジメントシステム規格を作らないと仕事がなくなると心配するでしょうね。

同様に審査員研修機関もISO本の出版も、新しい規格ができないと困る。だから新しいマネジメントシステム規格が作られると言った人もいます

今聞いているのは、環境の次に業種対応の品質マネジメントシステム規格(セグメント規格という)が目白押しですね

![]()

「分かった。我々はそういうISO業界の波を読んで、サーフボードから振り落とされないように、波に乗り続けないとならないということだ」

「分かった。我々はそういうISO業界の波を読んで、サーフボードから振り落とされないように、波に乗り続けないとならないということだ」

![]() 「そう乗り続けることです。持続可能とは静的なものでなく、動的なものなのです。

「そう乗り続けることです。持続可能とは静的なものでなく、動的なものなのです。

振り返ってみれば、今まで皆さんがしてきた仕事とまったく同じですよ」

![]() 「まあ、そうだね。私の担当した製品だって、みんな10年くらいで陳腐化して消えていったよ」

「まあ、そうだね。私の担当した製品だって、みんな10年くらいで陳腐化して消えていったよ」

![]() 「よし、片岡さん、元気出していこうか」

「よし、片岡さん、元気出していこうか」

![]() 本日の怪説

本日の怪説

私の付き合った方からの印象でしかないが、と断っておく。

会社側で施設管理とか廃棄物処理をしている人たちは、自分の仕事がなくなると思うとか悩むというのを聞いたことがない。そりゃ自動化されるとか外注化するということはあっても、エネルギーを使わないとか廃棄物が出なくなるなんてありえないと思っているだろう。

だがISO認証担当になると、長くは続く制度ではないと、皆考えていた。

そこにはISO認証は必須でない、重要でないという認識があったと思う。

もちろんISO担当の中には、熱狂的にISO規格はスバラシイ、我々は会社を動かしているなんて勘違いした人もなくはなかったが、例外だろう。

逆になんでこんなものが広まったのか疑問に思っていた人は多い。

私は30年も不思議に思っていた。誰か教えてくれ!

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

産構審のデータに1997年QMS審査1件の売り上げが155万というデータがある。 当時は1件の規模が大きいから9人工としても17万/人・日という単価になる。私の経験でも15万程度だった。 今それほど取れたなら認証機関はウハウハだろう。価格破壊はいかなる商品でもサービスでも起きたのだ。 | |

| 注2 |

人件費には主費と副費に分けられる。 人件主費とは、基本給や時間外手当、賞与など、従業員に直接支払われるもの。 人件副費とは、社会保険料、福利厚生費、研修費など、従業員のための費用であるが、直接の従業員に支払われないもの。 | |

| 注3 |

一目置くとは、囲碁で棋力がワンランク違うことで、対局のとき弱い方が先に打つことであって、碁盤に石を一つ置くわけではない。単に「相手の棋力が自分よりワンランク上」を意味する言い回しである。

一目置くとは、囲碁で棋力がワンランク違うことで、対局のとき弱い方が先に打つことであって、碁盤に石を一つ置くわけではない。単に「相手の棋力が自分よりワンランク上」を意味する言い回しである。棋力が2ランク違えば二目置き、9ランク違えば「 つまり星目置くとは、とんでもなく差があることだ。警察官の階級は巡査から警視総監まで9つしかない。 | |

| 注4 |

誰かが言っていたが、半分は本当だろう。 認証機関、審査員研修機関、ISOコンサル、ISO規格書籍、すべて新しい規格制定や規格改定がないと、オマンマの食い上げだ。 ISO本の発行件数は、規格改定がないと火が消えたようになる。

ISO規格の制定・改定年の翌年に解説本が多く出版される。過去の改定年は ISO9001 1994、2000、2008、2015年 ISO14001 1966、2004、2015年 | |

| 注5 |

正しくは目白押しとなるのは21世紀になってからだ。主な規格の登場年は下記の通り 1996 ISO14001 環境マネジメントシステム 1999 AS9100 品質マネジメントシステム-航空・宇宙 2005 ISO 22000 食品安全マネジメントシステム 2015 TL9000 情報通信品質マネジメントシステム 2015 ISO27017 情報セキュリティマネジメントシステム 2011 ISO50001 エネルギーマネジメントシステム 2013 ISO 45001 労働安全マネジメントシステム |

ふとし様からお便りを頂きました(25.01.30)

いつもお世話になっております。 ふとしです。 一か月ほど遅いですが、新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 本筋と全く関係無いのですが、おねじめねじについて、初めて同じ意見を言っている方をお見かけしたのでついメールを・・・ 凄い名前ですよねコレ。おねじ、めねじと書けば分かりませんが実際は、雄ねじと雌ねじ。棒が雄ねじで、穴が雌ねじ。 なぜフェミニスト団体が騒がないのか不思議でなりません。 ねじとの付き合いは長いですが、「さすがにこの名前は無いだろう」とずっと思っておりました。 巷で話題のウジテレビと中居氏の件も、あの界隈ダンマリなので不思議がっていましたがどうやらウジテレビのトップが共産党関係者だそうで。 共産党は、ねじ好きなんでしょうかね? 石破氏に工場体験とか行ってもらって、ねじを紹介してもらえば炎上して名前変わりますかね? しょーもない話題でごめんなさい。 |

ふとし様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 オネジ・メネジは、日本だけじゃありません。英語でもmale screwとfemale screwでっせ! フランス語はFiletage maleとFiletage femelle、Google翻訳では「男のネジ山」「女のネジ山」、中国語は「外螺紋」「内螺紋」で「外のネジ山」、「内側のネジ山」、ロシア語もНаружная резьбаとВнутренняя резьбаで「外のネジ山」、「内側のネジ山」のようです。 まあ、世界的には男と女がメジャーということで。 それだけでなく電気・電子のコネクタ関係は、すべからく突起がある方をmale、くぼんでいる方をfemaleと呼ぶことになっているそうです。 ・Gender of connectors and fasteners

トランプ大統領が「人間には男と女しかいない」と語ったのは間違いで、「生物も無生物も男と女しかいない」のかもしれません。 考えてみれば、ふたつのものをつなぐには平たい面同士では接着も弱い。しっかりつなぐには凸と凹の組み合わせしかなく、生物もコネクターもそれに従っただけなのでしょう。 例えば無接点充電(ワイヤレス充電・非接触充電)の効率が70%とはグッドとは言い難い。魚のような体外受精は受精率が低いとあります。もちろん魚もサンゴもクラゲも「戦いは数だよ、兄貴」のとおり、精子の数で補っているから種が維持されるのでしょう。 閃いたのですが、トイレとかの表示に、男女のピクトグラムの代わりにボルト・ナットの表示はいかがでしょうか?

ふとし様の「さすがにこの名前はないだろう」のひとことから、考えがとりとめなく広がっていきました。 ところで共産党は左ネジが好きなんでしょうか? ・「EVの非接触充電の技術動向」 ・「精子の生物学」 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|