注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

| 西暦 | 世の中の出来事 | このお話の出来事 | 話数 | |||

| 1992 | 新幹線のぞみ登場 | 主人公佐川が若返る 課長解任され平となり、品質保証に異動 | 第1話 〜 第8話 | |||

| 1993 | EU統合 日本でインターネット始まる | ISO9001認証にチャレンジ 佐川の成果から本社応援、後に本社転勤 | 第9話 〜第43話 | |||

| 1994 | 関西国際空港開業 松本サリン事件 | ISO9001認証も一段落 | 第44話〜第47話 | |||

|

|

阪神淡路大震災 オウム真理教地下鉄テロ |

| 第48話〜第○話 | |||

| 1996 | 北海道豊浜トンネルで岩盤崩落 | ISO14001制定前からドラフト(草稿)で仮認証始まる 年末にISO14001制定される | ||||

| 1997 | ロシア船ナホトカ号沈没油流出 ペルー日本大使館事件 | ISO14001認証始まる | ||||

5月中旬、品川駅近くの業界団体が入っているビルで、業界の環境部の中に環境ISO研究会が設置された発足の会が催された。

業界加盟の企業は百数十社あるが、環境ISO研究会に人を出すような企業は、大手と特に環境ビジネスを営んでいる中堅だけで、10社そこそこだ。

出席は派遣した会社の部長級と派遣される者だけ。他の会員企業から人が来るわけはない。

業界団体では、このような研究会とか検討会なるものを設立そして解散は日常茶飯事であり、どうということはない。業界団体の環境部長が短い挨拶して終わりである。

その後、業界団体の職員が幹事として参加メンバーを集めて、第一回の会合となる。

佐川の勤め先である吉宗機械(勤め先の社名を決めてなかったので今決めた)では、佐川と山口を出すことにした。吉井部長は業界団体なるものに行ったことがないということで、開会式に顔を出した。

吉井は出席した他社の部長級と名刺交換をして顔が売れ、来た甲斐はあっただろう。

・

・

・

幹事役を務める吉本の仕切りで、第1回研究会が始まった。

![]() 「ご案内の通知に記しておりますが、当研究会のタスクそしてスケジュールを説明します。

「ご案内の通知に記しておりますが、当研究会のタスクそしてスケジュールを説明します。

なお今まで環境ISOと呼んでいましたが、ISO14001となるようです。

まだ規格の最終案(FDIS)は出ていませんが、1996年中に制定されると言われています。皆さんもDISをご覧になっていると思いますが、当面はDISを基に、FDISが出ればそれに切り替えて検討していきます

皆さんのところも規格が制定されれば、すぐに認証に進みたいと考えていると思います。それに間に合うように、規格の解説や対応をまとめるのが、この研究会の目的です。

成果物としては解説書といいますか、規格解説をまとめることで、期限は来年の夏頃と考えています。今5月18日ですからほぼ1年間ですね。

と言いますのは規格制定が来年末として、認証までの準備期間を半年かかると考えます。

簡単ですが以上です」

![]() 「P社の須藤と申します。私は1970年頃から公害防止に携わってきた人間です。法規制とか環境施設に20年も関わってきましたが、マネジメント規格と言われても見当がつきません。正直言って場違いな感じです。

「P社の須藤と申します。私は1970年頃から公害防止に携わってきた人間です。法規制とか環境施設に20年も関わってきましたが、マネジメント規格と言われても見当がつきません。正直言って場違いな感じです。

吉本さんの方でどういった技術、知識が必要なのかを明示してくれれば、適任者と入れ替えたい。

まずそこから説明を聞きたいのだが」

![]() 「M社の高橋と申します。私は須藤さんとちがって駆け出しですが、省エネだけしてきました。どうも私も無縁の気がしてきました」

「M社の高橋と申します。私は須藤さんとちがって駆け出しですが、省エネだけしてきました。どうも私も無縁の気がしてきました」

![]() 「F社の中村です。私なんて廃棄物ですよ。環境マネジメントという案内を頂きまして、社内で誰が行くか話し合いましたが、廃棄物は環境だろうと選ばれてしまいました、アハハハ」

「F社の中村です。私なんて廃棄物ですよ。環境マネジメントという案内を頂きまして、社内で誰が行くか話し合いましたが、廃棄物は環境だろうと選ばれてしまいました、アハハハ」

![]() 「吉宗機械の佐川と言います。数年間、ISO9001認証の指導をしてきました。その代わり環境技術のほうはからっきしです。

「吉宗機械の佐川と言います。数年間、ISO9001認証の指導をしてきました。その代わり環境技術のほうはからっきしです。

ISO9001では多様な部門が関わりました。環境においてもどんな仕事も無関係ではないでしょう。むしろ専門がさまざまな方々がいたほうが力を合わせれば、何事にも対応できると思います。

実を言って設計とか営業の方がいないようで、そういう職種の方も必要と思いました」

![]() 「なるほど、そうとも考えられるか」

「なるほど、そうとも考えられるか」

![]() 「皆さんの経歴がさまざまで、知識や経験を合せればISO14001に取り組むのに、不足はないでしょう。

「皆さんの経歴がさまざまで、知識や経験を合せればISO14001に取り組むのに、不足はないでしょう。

それでは目的は先ほど申しましたが、具体的な取り組み、例えば集まるにしても曜日とか時刻を決めたいです」

・

・

・

研究会の集まりは月2回午後とする、日時は幹事が皆と調整して事前に通知することはすぐに決まった。

議論が始まったのは、何をすべきかである。

![]() 「まずはISO規格を読むことからでしょうね」

「まずはISO規格を読むことからでしょうね」

![]() 「金子さんもISO担当でしたか。おっしゃるように要求事項を究めるというか、理解するのが第一歩ですね」

「金子さんもISO担当でしたか。おっしゃるように要求事項を究めるというか、理解するのが第一歩ですね」

![]() 「要求事項とは何でしょうか?」

「要求事項とは何でしょうか?」

![]() 「規格とは、会社が何をしなければならないかの羅列です。ですから文章を読んで何をしなければならないかを明確にしなければならないのです」

「規格とは、会社が何をしなければならないかの羅列です。ですから文章を読んで何をしなければならないかを明確にしなければならないのです」

![]() 「うーん、私はISO規格とも認証とも関りがないので、ピンときませんが」

「うーん、私はISO規格とも認証とも関りがないので、ピンときませんが」

![]() 「例えば手順……ISO9001で手順と言った場合は、規則とか会社の規定の意味です。

「例えば手順……ISO9001で手順と言った場合は、規則とか会社の規定の意味です。

そういった手順は、決裁を受けること、識別できること、発行管理すること、改定などあれば差し替えをしっかりすることなどとあるわけです。

そういう要求が会社の文書管理に反映されているか、展開されていなければ新たに追加しなければなりません」

注:何が問題か理解できないかもしれない。

「決裁(authorize)」と言っても、決裁権を持つ人が肉筆でサインをしなくちゃだめだとか、ハンコでも良いとか、ワークフローでもとか、審査員によって見解が違ったのだ。

識別も表題があれば良いのか、文書番号が必要なのか、改定方法も法律のように「追補」が良いのか「一括改定」が良いのか、面白いように審査員の見解はバラエティに富んでいた。いや、ちっとも面白くはないのだよ。

![]() 「文書管理とおっしゃったが、そればかりでなく多種の要求があるのでしょう?」

「文書管理とおっしゃったが、そればかりでなく多種の要求があるのでしょう?」

![]() 「あります。ISO9001の場合は、文書の他に、記録、計測器、教育訓練、設計、購買など20の項目があります。その中で要求事項、翻訳では『する

「あります。ISO9001の場合は、文書の他に、記録、計測器、教育訓練、設計、購買など20の項目があります。その中で要求事項、翻訳では『する

環境はそれと項目の切り口が違いますが複数の項目で多面的です」

![]() 「環境の場合もISO9001と同様に、要求事項はやはり百いくつかあるわけですね?」

「環境の場合もISO9001と同様に、要求事項はやはり百いくつかあるわけですね?」

![]() 「そうなると思います。吉本さんDISは、皆に配布してくれるのですか?」

「そうなると思います。吉本さんDISは、皆に配布してくれるのですか?」

![]() 「はい、お配りします。ただ、DISからの変更は大きいようですから、あまり初期の案に、熱を入れて検討しても無駄になるかもしれません」

「はい、お配りします。ただ、DISからの変更は大きいようですから、あまり初期の案に、熱を入れて検討しても無駄になるかもしれません」

![]() 「私はJIS規格や、製品に関わる法規制の制定・改定をまとめて社内に周知するのが仕事なのですが、要求事項が百程度ではあまり難しく思えませんけど」

「私はJIS規格や、製品に関わる法規制の制定・改定をまとめて社内に周知するのが仕事なのですが、要求事項が百程度ではあまり難しく思えませんけど」

![]() 「実を言って、いくつかの問題があるのですよ。

「実を言って、いくつかの問題があるのですよ。

翻訳されたJIS規格を読んでも正しい意味が取れません。英語の原文を読まないとならないのです」

![]() 「翻訳が悪いのですか?」

「翻訳が悪いのですか?」

![]() 「露骨に言えばそうですね。ISO9001でも難儀しましたよ。

「露骨に言えばそうですね。ISO9001でも難儀しましたよ。

おっと、それだけでなくもっと問題があります。認証機関がたくさんあるのはご存じですね? 認証機関によって同じshallでも解釈が異なるというか、どうすればOKになるかという判断基準がいろいろなのです」

![]() 「電取の検査は何度か受けましたが、そういうことはなかったですね」

「電取の検査は何度か受けましたが、そういうことはなかったですね」

注:電気用品取締法が電気用品安全法に改正されたのは2007年12月21日

![]() 「電取で検査官の解釈がばらつくなんてありませんよ。ISO審査はそれほど確固たるものじゃないです」

「電取で検査官の解釈がばらつくなんてありませんよ。ISO審査はそれほど確固たるものじゃないです」

![]() 「認証機関によって要求事項の解釈が違ったら、それこそ問題じゃないですか?」

「認証機関によって要求事項の解釈が違ったら、それこそ問題じゃないですか?」

![]() 「認証機関によって判断基準が違うのが現実です。それに審査員によってもOK/NGの基準が違います」

「認証機関によって判断基準が違うのが現実です。それに審査員によってもOK/NGの基準が違います」

![]() 「電取とかULでは考えられないな」

「電取とかULでは考えられないな」

![]() 「まあ官や公のものと、民間の違いだからね」

「まあ官や公のものと、民間の違いだからね」

注:ULも民間ではあるが、現実には官と同等だろう。

![]() 「審査員や認証機関によって判断が異なるなら、民事訴訟になると思いますが、どうなんでしょう?」

「審査員や認証機関によって判断が異なるなら、民事訴訟になると思いますが、どうなんでしょう?」

![]() 「訴訟ですって? そんな大事な」

「訴訟ですって? そんな大事な」

![]() 「私の部門は特許も担当しています。仕事には特許の攻めも守り

「私の部門は特許も担当しています。仕事には特許の攻めも守り

今のお話では、認証機関によって判断が異なるようですから、それなら当然訴訟でしょうね。他の認証機関でOKになるものをNGとされたなら、どちらかが間違っているはずだし、企業の損失を黙って受け入れるなんてありません」

![]() 「私も小林さんと同意見です。私の場合は、訴訟ではありませんが、認証機関に異議申し立てて修正してもらったことは何度かあります

「私も小林さんと同意見です。私の場合は、訴訟ではありませんが、認証機関に異議申し立てて修正してもらったことは何度かあります

![]() 「えっ、異議申し立てをしたって本当ですか!、それはすごい」

「えっ、異議申し立てをしたって本当ですか!、それはすごい」

注:佐川が言った「異議申し立て」とは、ISO17021-1(当時はガイド62)で定めた「異議」ではなく、普通の意味で「異議を申し立てた」だろう。

![]() 「何がすごいか分かりません……企業人として根拠なく会社が損失を受けるなら、対応するのは当然じゃないの?

「何がすごいか分かりません……企業人として根拠なく会社が損失を受けるなら、対応するのは当然じゃないの?

それを見逃せば職務怠慢で懲戒でしょう」

![]() 「盛り上がってしまいましたが、要求事項ですか、そういうことの解釈を皆さんで考えてもらい、業界各社に周知徹底することで企業の悩みとか無駄が少なくなれば研究会の意味があるというものです」

「盛り上がってしまいましたが、要求事項ですか、そういうことの解釈を皆さんで考えてもらい、業界各社に周知徹底することで企業の悩みとか無駄が少なくなれば研究会の意味があるというものです」

![]() 「場合によっては認証機関を集めて、要求事項の見解を聞きたいね」

「場合によっては認証機関を集めて、要求事項の見解を聞きたいね」

![]() 「恐れ多い話ですね」

「恐れ多い話ですね」

![]() 「恐れ多いって? 意味が分からないなあ〜

「恐れ多いって? 意味が分からないなあ〜

認証機関って、官公庁じゃない。早い話が業者でしょう。

私の場合、弁理士がいい加減なことを言ったら呼び出して説明を聞きますよ。納得できなければ、その弁理士には頼みません」

注1:業者とは蔑称ではない。「業者」とは、特定の業務や事業を営む個人や法人の事業者の略称である。

官公庁の入札などでは、入札者をすべて業者と呼ぶ。

注2:弁理士は、依頼された特許や商標などの知的財産権の出願手続きをするほか、権利侵害の訴訟などの法律家です。翻訳では特許弁護士(Patent Attorney)と訳されることが多い。

![]() 「今まで審査員は絶対間違いない権威と思っていましたが、佐川さんや小林さんの話を聞いて目からウロコです」

「今まで審査員は絶対間違いない権威と思っていましたが、佐川さんや小林さんの話を聞いて目からウロコです」

![]() 「私も今まで金子さんと同じく、審査員は神聖にして犯すべからずと思ってましたが、よく考えると業者ですよね。

「私も今まで金子さんと同じく、審査員は神聖にして犯すべからずと思ってましたが、よく考えると業者ですよね。

意見の相違があっても、仕方ないと受け入れていました。これからは佐川さんのように苦情を言ってみます。これは良いことを聞きました」

・

・

・

4時半頃になると、打ち合わせしている会議室に、オードブルとビール瓶が運び込まれた。この時代はまだビール瓶が主流だった

吉本の指示で皆が机を並べ替えた。

ほどなく業界団体の環境部長が登場して乾杯の音頭を取り宴が始まった。すぐに参加メンバーは三々五々と集まって話を始める。

![]() 「田中さんのお話を聞いて、どこも苦労していると感じました」

「田中さんのお話を聞いて、どこも苦労していると感じました」

![]() 「吉宗機械と言えば……灰皿事件(第36話)はお宅でしたよね?」

「吉宗機械と言えば……灰皿事件(第36話)はお宅でしたよね?」

![]() 「灰皿事件の噂は私も聞きました。事実なのですか?」

「灰皿事件の噂は私も聞きました。事実なのですか?」

![]() 「えっ、あの件は他社さんまで広まっているのですか! あれは事実で、恥ずかしながら私はその当人です」

「えっ、あの件は他社さんまで広まっているのですか! あれは事実で、恥ずかしながら私はその当人です」

![]() 「あの事件は、何が発端だったのですか?」

「あの事件は、何が発端だったのですか?」

![]() 「『they are readily retrievable』の解釈です。審査員が『即座に手に入る』と解釈したのに対して、私どもは『即座に検索できること』と解釈したことが発端でした。

「『they are readily retrievable』の解釈です。審査員が『即座に手に入る』と解釈したのに対して、私どもは『即座に検索できること』と解釈したことが発端でした。

そこから紛糾して、審査員が興奮のあまり……」

![]() 「readilyですか、すぐにと言っても数分以内ってことじゃないでしょう。台帳を見れば所在が分かるとかの意味と思いますが」

「readilyですか、すぐにと言っても数分以内ってことじゃないでしょう。台帳を見れば所在が分かるとかの意味と思いますが」

![]() 「規格では検索でしたね」

「規格では検索でしたね」

![]() 「辞書を引くと『検索』も『手に入る』も両方ありますね」

「辞書を引くと『検索』も『手に入る』も両方ありますね」

![]() 「事件後も私は意味を迷いまして、イギリス人の審査員にお聞きしました。彼はコンテキスト次第だと言いましたが、規格では『検索で良い』とのことでした

「事件後も私は意味を迷いまして、イギリス人の審査員にお聞きしました。彼はコンテキスト次第だと言いましたが、規格では『検索で良い』とのことでした

![]() 「なるほど、そういうこところでもめるわけですか。

「なるほど、そういうこところでもめるわけですか。

私も英語で規格を読むのが仕事ですが、ニュアンスで迷うことは多いですね。母国語の人に聞けばまちがいないですな」

![]() 「もめたどころでなく、ガラスの灰皿を投げつけられて重傷だったのですよ」

「もめたどころでなく、ガラスの灰皿を投げつけられて重傷だったのですよ」

![]() 「暴力審査員の都市伝説ですか、アハハハ」

「暴力審査員の都市伝説ですか、アハハハ」

![]() 「実際に起きた事件で、被害者は佐川さんですよ」

「実際に起きた事件で、被害者は佐川さんですよ」

| 💥 | |

![]() 「エエッー、そりゃひどい。これからは剣道の防具を付けて、審査を受けないといけませんね」

「エエッー、そりゃひどい。これからは剣道の防具を付けて、審査を受けないといけませんね」

・

・

・

![]() 「ええと、吉宗機械の山口さんでしたね。以前ISO9001のとき、お会いしたと思います」

「ええと、吉宗機械の山口さんでしたね。以前ISO9001のとき、お会いしたと思います」

![]() 「ハイ、ISO9001の研究会のときも参加させていただきました。とはいえ、検討どころでなく途中で分解してしまいましたね。

「ハイ、ISO9001の研究会のときも参加させていただきました。とはいえ、検討どころでなく途中で分解してしまいましたね。

またよろしくお願いします」

![]() 「あのときは當山さんとご一緒でしたね。當山さんの姿が見えませんが、異動されたのですか?」

「あのときは當山さんとご一緒でしたね。當山さんの姿が見えませんが、異動されたのですか?」

![]() 「遠山は退職しました」

「遠山は退職しました」

![]() 「御社は他社に先んじて全工場認証という偉業を達成しましたね。當山さんはその成果でどこかに転職ですか?」

「御社は他社に先んじて全工場認証という偉業を達成しましたね。當山さんはその成果でどこかに転職ですか?」

![]() 「いえ、認証を指導したのは、あちらにいます佐川です」

「いえ、認証を指導したのは、あちらにいます佐川です」

![]() 「ほう〜、そうでしたか。では佐川さんは期待の星ですか」

「ほう〜、そうでしたか。では佐川さんは期待の星ですか」

(やはり當山は口だけ男だったか)

・

・

・

![]() 「ISO規格なんて形式としか思えません。実際の省エネとか公害防止に役立つものなのでしょうか?」

「ISO規格なんて形式としか思えません。実際の省エネとか公害防止に役立つものなのでしょうか?」

![]() 「ISO9001認証すると品質が上がるという話は、耳にタコ🐙ができるほど聞くけど、品質が上がったという話は聞いたことないね。

「ISO9001認証すると品質が上がるという話は、耳にタコ🐙ができるほど聞くけど、品質が上がったという話は聞いたことないね。

ISO14001認証すると省エネが進むんだろう、アハハハ」

![]() 「環境問題ってかっこいいとかきれいごとでなく、突き詰めれば遵法と事故防止だ。

「環境問題ってかっこいいとかきれいごとでなく、突き詰めれば遵法と事故防止だ。

私なんていつもナッパ服ですよ。その作業服だって排水処理の臭いは付くし、バグフィルター交換すれば埃だらけ、それが現実だ」

![]() 「環境ISOの規格の意図は、中村さんのおっしゃる『遵法と汚染の予防』なのですが、それと規格がどうつながるのか」

「環境ISOの規格の意図は、中村さんのおっしゃる『遵法と汚染の予防』なのですが、それと規格がどうつながるのか」

![]() 「少し前でしたが、ISOTC委員という方の講演を聞きました。そこで彼が語ったのは『ISO規格は公害防止レベルとは次元が違う環境保護なのだ』と語りました。

「少し前でしたが、ISOTC委員という方の講演を聞きました。そこで彼が語ったのは『ISO規格は公害防止レベルとは次元が違う環境保護なのだ』と語りました。

それを聞いて、この人は公害防止の意義を理解していないと呆れましたよ」

注:ISOTC委員とは、国際標準化機構(ISO)の技術委員会(Technical Committee, TC)のメンバーのことで、各国から派遣される。

ISOの国内審議団体に所属する人をTC委員と呼ぶ。

![]() 「公害は過去のものではない。公害を起こさないことこそが、環境保護の基本だろうねえ〜。ISOTC委員がそれを知らないようでは先が思いやられますね」

「公害は過去のものではない。公害を起こさないことこそが、環境保護の基本だろうねえ〜。ISOTC委員がそれを知らないようでは先が思いやられますね」

![]() 「頭でっかちで現実が見えないのでしょう」

「頭でっかちで現実が見えないのでしょう」

![]() 「公害対策基本法が環境基本法に看板をかけ替えたから、公害なんて忘れちゃったのかな」

「公害対策基本法が環境基本法に看板をかけ替えたから、公害なんて忘れちゃったのかな」

![]() 「公害防止は古いということではなく、今現在も最低限の管理項目なんだけどね。環境保護だとか生物多様性なんて語っていて、公害防止をないがしろにしては、必ずしっぺ返しが来るよ

「公害防止は古いということではなく、今現在も最低限の管理項目なんだけどね。環境保護だとか生物多様性なんて語っていて、公害防止をないがしろにしては、必ずしっぺ返しが来るよ

![]() 「ところで、ドラフトを斜め読みしましたが、当たり前のことが書いてあるだけですね」

「ところで、ドラフトを斜め読みしましたが、当たり前のことが書いてあるだけですね」

![]() 「ISO9001に関わった連中に聞いたけど、文字通り解釈するのではなく、深読みするというか、かなり拡大解釈されるという。だからとんでもない拡大解釈とかレベルアップした基準で、審査されるかもしれないよ」

「ISO9001に関わった連中に聞いたけど、文字通り解釈するのではなく、深読みするというか、かなり拡大解釈されるという。だからとんでもない拡大解釈とかレベルアップした基準で、審査されるかもしれないよ」

![]() 「具体的にはどんなことでしょう?」

「具体的にはどんなことでしょう?」

![]() 「例えば訓練なんて何をどこまですれば良いのか、私には分からないね。

「例えば訓練なんて何をどこまですれば良いのか、私には分からないね。

『適切な訓練』ってどういうものだろう?

審査員から廃棄物を扱っている人が、適切な訓練を受けていることを説明してくださいと言われたら、どうすれば立証できるか分からないね。法律で何を教えろともないし、資格があるわけでないし」

|

|

|

|

![]() 「排水処理の運転には資格はない。会社がこの仕事を任せると決めれば良いわけだが、どんな基準を満たしたら任せられるのかと問われたら、説明しようがないね。

「排水処理の運転には資格はない。会社がこの仕事を任せると決めれば良いわけだが、どんな基準を満たしたら任せられるのかと問われたら、説明しようがないね。

いや適当に決めることはできるが、審査員がOKするかどうか見当も付かないね」

![]() 「省エネなんてどう説明するのですか?

「省エネなんてどう説明するのですか?

エネルギー管理士の資格があればよいとは言えないわ。エネルギー管理士の有資格者と、工場で力率改善とか生産システムの検討を長年してきた人と、どちらが省エネできるかといえばね」

![]() 「先ほどの中村さんの話のように『環境ISOは公害防止レベルとは次元が違うのだ』なんて言われたら、手に負えないね。説得は無理だわ、アハハハ」

「先ほどの中村さんの話のように『環境ISOは公害防止レベルとは次元が違うのだ』なんて言われたら、手に負えないね。説得は無理だわ、アハハハ」

![]() 「須藤さん、笑い事じゃありませんよ。そういう審査員が来ると覚悟しておかないと」

「須藤さん、笑い事じゃありませんよ。そういう審査員が来ると覚悟しておかないと」

![]() 「私も参加して良いですか?」

「私も参加して良いですか?」

![]() 「どうぞ、どうぞ」

「どうぞ、どうぞ」

![]() 「審査員のバラツキは大きいですよ」

「審査員のバラツキは大きいですよ」

![]() 「ええと、山口さんでしたっけ? ISO審査を受けた経験がおありですか?」

「ええと、山口さんでしたっけ? ISO審査を受けた経験がおありですか?」

![]() 「私は本社なので自分が審査を受けたことはありません。ただ工場の審査には30回くらい立ち会いました。

「私は本社なので自分が審査を受けたことはありません。ただ工場の審査には30回くらい立ち会いました。

審査員の当たりはずれは大きいですね」

![]() 「まあ、30回も!、それはすごい情報量だわ」

「まあ、30回も!、それはすごい情報量だわ」

![]() 「当たりはずれがあるということは、認証機関に審査員の訓練をどうしているのか問いたいね」

「当たりはずれがあるということは、認証機関に審査員の訓練をどうしているのか問いたいね」

![]() 「それ以前に認証機関の当たりはずれもありますし……」

「それ以前に認証機関の当たりはずれもありますし……」

![]() 「そういえばうちらの業界でも認証機関を立ち上げたね」

「そういえばうちらの業界でも認証機関を立ち上げたね」

![]() 「ええと、産業環境認証機関(架空のものです)でしたっけ、私の会社からも数人出向していきました。

「ええと、産業環境認証機関(架空のものです)でしたっけ、私の会社からも数人出向していきました。

アハハハ、笑っちゃいますね」

![]() 「どうして笑うのですか?」

「どうして笑うのですか?」

![]() 「だって、環境なんて無縁だった元資材課長とか、排水処理なんて見たことのない元技術課長が審査員になるのですよ」

「だって、環境なんて無縁だった元資材課長とか、排水処理なんて見たことのない元技術課長が審査員になるのですよ」

![]() 「そういえばウチの本社の環境部長が、その認証機関に転籍して役員になったな」

「そういえばウチの本社の環境部長が、その認証機関に転籍して役員になったな」

![]() 「環境部長をされたなら、公害や環境問題そして法規制は一通りご存じでしょう」

「環境部長をされたなら、公害や環境問題そして法規制は一通りご存じでしょう」

![]() 「いえいえ、環境部長の席にいたのは……3か月か4か月だったね。要するに認証機関に出向するのに環境業務の経験がなくちゃカッコ悪いからですよ。

「いえいえ、環境部長の席にいたのは……3か月か4か月だったね。要するに認証機関に出向するのに環境業務の経験がなくちゃカッコ悪いからですよ。

経歴にF社元環境部長と書けば、箔が付くじゃありませんか」

注:1990年代には、認証機関の役員にそういう例が散見されたのは事実である。

某業界系認証機関の講演を聞きに行ったことがある。講師はそこの役員をはじめ幹部たちで、皆、出身企業の環境部門の元○○長と肩書があった。

私は興味を持つと何でも調べる習慣がある。企業の部長級以上になると、日経新聞の人事異動欄に載るから調べた。勤め先が大手新聞のアーカイブ契約をしていたからね。

在任期間が数か月という人が何人もいた。定年昇進みたいなものか?

元環境部長というだけでなく、在任何日かも書かせるべきかもしれない。

もっともそれを言えば、実務経験のない環境計量士、技術士(環境)、公害防止管理者などは同類かな?

本日の特別付録

![]()

登場人物が多いので一覧表を作りました。

| 御尊顔 | 御芳名 | 御年 | 企業名 | 担当職務 |

| 佐川 | 44 | 吉宗機械 | 品質保証 |

|

| 山口 | 28 | 吉宗機械 | 生産技術 | |

| 吉本 | 40 | 業界団体職員 | 幹事 | |

| 須藤 | 52 | P社 | 公害防止 | |

| 金子 | 35 | N社 | ISO9001 | |

| 田中 | 42 | H社 | ISO9001 | |

| 高橋 | 29 | M社 | 省エネ | |

| 鈴木 | 50 | T社 | 公害防止 | |

| 小林 | 40 | S社 | 技術管理 図面、規格類の管理、標準化、特許の管理など |

|

| 中村 | 53 | F社 | 廃棄物 | |

注:アルファベットから邪推してはいけません。ランダムアルファベットジェネレーターだよ。

![]() 本日の予言

本日の予言

1995年から1996年頃、業界団体でもそういう研究会を作ったところもあり、社内にISO14001対応の検討会を作ったところも多い。どこでも規格を読み、いろいろ検討しただろう。

そして1996年後半から仮認証が始まったが、ほとんどのところで環境側面の特定・決定においてうっちゃりを食らい、右往左往したのである。

数話後にそんな事件が起きる……かもしれない。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

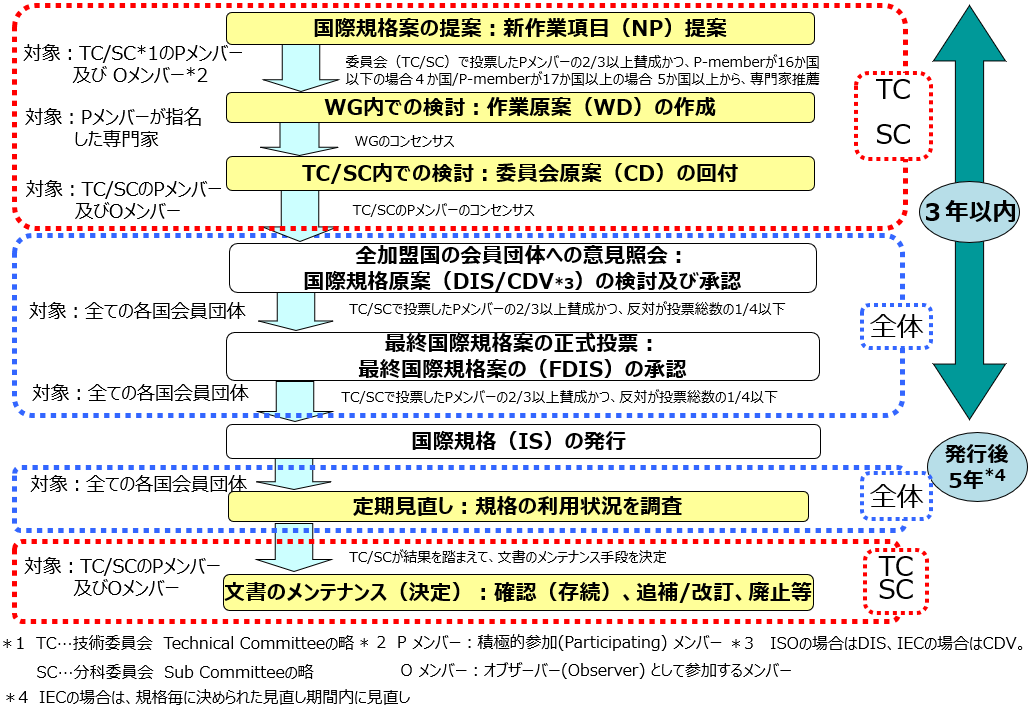

注:DIS(Draft International Standard)は国際規格原案、FDIS(Final Draft International Standard)は最終国際規格原案のことだが、通常日本でもDIS,FDISと呼ばれている。 ISO規格を作るときの流れ(出典:日本産業標準調査会)  | |

| 注2 |

shallの訳はISO9001:1987では『する』、ISO14001:1996では『(しなければ)ならない』、ISO9001:2000では『すること』、ISO14001:2004では『する』、ISO9001:2008では『(しなければ)ならない』、2015年版でも『(しなければ)ならない』と変遷があった。 翻訳者が遊んでたんじゃないの? | |

| 注3 |

特許の攻めとは自社の特許を他社が侵害した場合に止めさせること、特許の守りとは競合の特許が自社にとって脅威となる場合、その特許の無効を訴えること。及びそれに類することを意味する。 | |

| 注4 |

ビールの容器がガラス瓶からアルミ缶への移行は非連続ではなく連続的な推移であったが、それでも1999年から2000年にかけて大きく減少しそれ以降は微減を続けている。 その原因は分からないが「資源の有効な利用の促進に関する法律」(通称:リサイクル法)の改正が施行されたのは2000年4月であった。その影響か? ・国税庁 酒類の容器の状況 | |

| 注5 |

ご存じだろうが経産省が2007年3月に『「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書』というものを出している。簡単に言えば(ISOとは言っていない)うつつを抜かさないで地道に公害防止、事故防止、違反防止に努めよという内容である。 それでも足りなかったようで、2022年3月に「公害防止管理者制度の今後の在り方に係る調査業務報告書」を出している。 アホらしい環境側面の決定とか、法規制の把握なんてオママゴトをせずに、行政の指導通りに励んだ方が良かったと私は思う。 ただ「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は名の通り公害防止だ。また製品やサービスの省エネや廃棄物の法規制はある。だからオフィスビルやイベント施設などに関わる法律は必要だろう。今は他の法律でちょちょと決めているだけだが、しっかりした法律で一本化したら良いと思う。 |

外資社員様からお便りを頂きました(24.02.06)

おばQさま 環境ISOスタートですね。 >認証機関によって判断基準が違うのが現実です。それに審査員によってもOK/NGの基準が違います 今更の話ですが、試験機関のISO17025で定める「不確かさ」が、まさにこれでしょうね。 測定器を使う場合には、「不確かさ」の定量化は出来るのですが、人間が介在する場合の不確かさの定量化は大変難しいです。 とは言いながら認証機関だったISO17025の認証をとっている、最低でもその規格を理解して「不確かさ」:ISO認証でいえば「審査員による判定のゆらぎ」を管理していなければいけないはずです。 つまり顧客満足の観点からの被認証機関からのフィードバックの中で、認証機関は「審査員の判定のゆらぎはありませんでしたか?」という顧客アンケートを行っていても当たり前ですね。 実際、その辺りはどうだったのでしょうか? 当時の空気って、お話にも出ているように「審査員は神聖にして犯すべからず」が殆ど。 実は審査機関こそ、「不確かさ」を管理していなければいけないというISO要求には、当時は気づいていなかったのですね。 加えて言えば、気づく必要もなくて、佐川のいう通りビジネス常識で言えば、「自分は顧客で相手は業者なのだから」という考えがあれば十分でした。 ただし安易に顧客として不合格を取り消しせよプレッシャーをかけても「試験機関の独立性」(ISO17025の重要事項)を言われて反論される。 だから佐川のように「規格要求の何を満たしていないか」を確認し、その上で議論というのがあるべき姿なのだと改めて思いました。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 「不確かさ」まさにそうです。 とはいえバラツキではなく、偏りでしょうか。なにせ狂信的に己が正しいと思い込んでいるわけで、判断するたびにばらつくわけではありませんでした。 ばらつきより偏りが重罪ですね。あっ、いや品質管理的には管理が悪いわけです。 最大の問題は、おっしゃるように「審査員は偉いんだ」、「審査員は企業担当者より知識があるのだ」という思い込み、そうでなければ「偉くあるべきだ」「知識があるはずだ」という自意識過剰が最大の問題です。 審査員を「○○さん」と呼んでも返事をせず、「○○先生」と呼ぶと振り向くということを実際に目にしたことがあります(笑)。まさに被災地に来た松本龍のごとし。「龍の如く」ではありません(笑)。 私が相対した認証機関は6社くらいですが、全くの間違いを理を説いて納得したのは外資系だけでした。日本人ということでなく、日系の認証機関は誇り高く間違いなどしないようです。 もっともその外資系も、報告書の誤りは修正せず、次回審査で不適合の是正処置をチェックせずに素通りしただけでした。ナンダソレ? |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|