注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

5月末、今日は環境ISO研究会の第2回目である。

集まったのは発足のとき参加を表明した会社全部は来なかった。プライオリティが低いということなのだろう。

それでも10人ほど集まった。開会時間は決めてあるが、早めにきた人たちは世間話に興じている。

今の話題は何と言ってもあれだ、5月16日に麻原彰晃が逮捕されたこと、そしてそれ以前のひと月ほどの上九一色村の警官隊とオウム真理教一派の攻防である。

![]() 「上九一色村のサティアンの攻防は見ましたか?」

「上九一色村のサティアンの攻防は見ましたか?」

![]() 「見た見た、会社のテレビに付き切りで観てたよ。

「見た見た、会社のテレビに付き切りで観てたよ。

とんでもねえ奴らだ。しかし確認申請もなしに、あんな建物作れるもんだろうか?」

![]() 「確認申請せずに突然あんな建築基準法はずれの建物ができたから、村人たちが不安に思ったのが始まりらしいですよ」

「確認申請せずに突然あんな建築基準法はずれの建物ができたから、村人たちが不安に思ったのが始まりらしいですよ」

![]() 「それじゃ監督官庁の怠慢じゃないか」

「それじゃ監督官庁の怠慢じゃないか」

![]() 「あれよ、あれよという間に、どんどん建物が作られ、物事が進んでいったように報道されていましたね」

「あれよ、あれよという間に、どんどん建物が作られ、物事が進んでいったように報道されていましたね」

![]() 「暴走すると止められないんだね」

「暴走すると止められないんだね」

![]() 「行政は実力行使するまでが長いからね」

「行政は実力行使するまでが長いからね」

![]() 「テロをしようと言い出したのが誰かは知らんが、おかしいぞって言う人がいなかったのかね」

「テロをしようと言い出したのが誰かは知らんが、おかしいぞって言う人がいなかったのかね」

![]() 「教祖とか洗脳とか、常人が考え付かない状況だったらしいです」

「教祖とか洗脳とか、常人が考え付かない状況だったらしいです」

![]() 「反対すれば

「反対すれば

![]() 「自分たちに合わなければ手当たり次第にポアか、とんでもない集団だよね。スターリンか、ポルポトかってなもんだな」

「自分たちに合わなければ手当たり次第にポアか、とんでもない集団だよね。スターリンか、ポルポトかってなもんだな」

当時、日本中でそんな話がされたことだろう。少なくても我々の周りはそうだった。

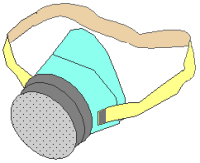

私の職場では3月の地下鉄サリン事件以降、都会へ出張する者は、塗装作業用の防毒マスクを携帯するようになった。

|

|

|

私が現場で働いていた1970年頃、 った。今は50ppmと作業環境は とても良くなった。 クロで測れば数ppmだった。文 句を言うな。 |

とはいえ塗装用の吸収缶は有機溶剤用で活性炭だし、マスクは口しか覆わない。サリンは目や皮膚からも吸収される。効果があるのかどうか? まあ、気は心だ。

都会に来てから知り合った方から聞いた話だが、あの事件以降、何事かあればハンカチを濡らして顔を覆うよう心構えをしていたという。

年に一度出張があるかないかの我々より、日々地下鉄で通勤している人たちは、そうとうショックを受けただろう。

メンバーが揃うと幹事の吉本が仕切る。

![]() 「前回、みなさんにDIS(ISO規格案)をお配りしました。これから数回にかけて、その内容の解釈を進めていく予定です。今日は、ご一読された感想とか疑問点などについて、自由な意見交換をしたいと思います。もちろん解釈の議論まで進んでも構いません。

「前回、みなさんにDIS(ISO規格案)をお配りしました。これから数回にかけて、その内容の解釈を進めていく予定です。今日は、ご一読された感想とか疑問点などについて、自由な意見交換をしたいと思います。もちろん解釈の議論まで進んでも構いません。

では、

序文からPDCAと強調しています。図でも規格本文でもPDCAのたびに方針も見直すようです。これはISO9001と大きく違うのかなと思いました。

となると環境方針は品質方針と違って、年度方針のようなものなのでしょうか?」

![]() 「おっしゃるように序文では、PDCAをだいぶ強調していますね。継続的改善が売りのようで、方針も仕組みも常に改定していくイメージと思いました。

「おっしゃるように序文では、PDCAをだいぶ強調していますね。継続的改善が売りのようで、方針も仕組みも常に改定していくイメージと思いました。

ISO9001は品質保証の規格です。品質保証とは契約したことから逸脱しないように、製造条件を維持するのが目的です。対して環境のほうは、維持でなく改善を打ち出しています。それはパフォーマンスというより仕組みを改善すると言っていますね。そこが違うと思います」

吉本 |  須藤 須藤 | |||

| 金子 |  佐川 佐川 |

|||

| 田中 |  山口 山口 |

|||

| 高橋 |  鈴木 鈴木 |

|||

| 小林 | ||||

![]() 「ああ〜、なるほど、確かに緊急事態への対応もありましたね。ISO9001にはありませんね」

「ああ〜、なるほど、確かに緊急事態への対応もありましたね。ISO9001にはありませんね」

![]() 「違いと言っても、根本的に違うというのでなく、盛り込む要素が追加されただけではないですか。いろいろ検討すれば、中身が減ることはなく増えるのが普通です。

「違いと言っても、根本的に違うというのでなく、盛り込む要素が追加されただけではないですか。いろいろ検討すれば、中身が減ることはなく増えるのが普通です。

ISO9001規格を作る人たちも、環境の規格をみて、次期改定では方針の見直しとか、継続的改善を付け加えるんじゃないかな」

注:ISO9001の初版(1987)でも1994年版でも経営者の見直しに品質方針は含まれていなかったが、2000年改定の5.6.1で品質方針が見直し対象となった。

また2000年改定で、継続的改善も是正処置の項に追加になって、タイトルが「8.5改善」になった。

規格の向上というよりも、なんかいい加減だなあ〜という思いがしてならない。

![]() 「確かに……そう言われると、そんな気がしますね」

「確かに……そう言われると、そんな気がしますね」

![]() 「ではどなたか?」

「ではどなたか?」

![]() 「非常に気になったのですが、環境側面の決め方、法規制の該非の判断など文字数も少なくサラッと書いてますが、どういう方法でどこまですれば良いのか分かりません。これは実際にその仕事をする段になると途方にくれますね」

「非常に気になったのですが、環境側面の決め方、法規制の該非の判断など文字数も少なくサラッと書いてますが、どういう方法でどこまですれば良いのか分かりません。これは実際にその仕事をする段になると途方にくれますね」

![]() 「うーん、私は法律とか規格など、あまり読んだことがありません。小林さんは規格が御専門ということでしたが、どういうことが問題と思われたのでしょう?」

「うーん、私は法律とか規格など、あまり読んだことがありません。小林さんは規格が御専門ということでしたが、どういうことが問題と思われたのでしょう?」

![]() 「どんな法律を把握するかとなると『環境側面に適用可能な法律』とありますが、環境側面をどう決めるのかも曖昧です。となるとどんな法律まで対象になるのかが分かりません」

「どんな法律を把握するかとなると『環境側面に適用可能な法律』とありますが、環境側面をどう決めるのかも曖昧です。となるとどんな法律まで対象になるのかが分かりません」

![]() 「すみません、私が不思議と思ったのは『適用可能な法律』とありますが、会社が適用可能でないと考えれば対象外にして良いのですか?」

「すみません、私が不思議と思ったのは『適用可能な法律』とありますが、会社が適用可能でないと考えれば対象外にして良いのですか?」

![]() 「これは翻訳が悪いのですよ。原文はapplicableですから、applyとableで『適用可能』といえばそうなのですが、日本語としてはこなれていませんね。訳すなら『適用される』とか『該当する』でしょう。意訳すれば『規制を受ける』です。

「これは翻訳が悪いのですよ。原文はapplicableですから、applyとableで『適用可能』といえばそうなのですが、日本語としてはこなれていませんね。訳すなら『適用される』とか『該当する』でしょう。意訳すれば『規制を受ける』です。

![]()

ああ、ご質問への回答は、会社が決められることではなく、該当する法規制はおのずから決まります。ですから我々は法律を読んで、会社が該当するかしないかを判断するわけです」

注:『適用可能な法律』なんて訳は、誤解を招くとしか言いようがない。英和辞典でapplicableを使った例文の和訳は『該当する』であった。

![]() 「小林さんのように、英語が得意な方がいると頼もしいです。

「小林さんのように、英語が得意な方がいると頼もしいです。

もうひとつお聞きしたい。『目的及び目標は(中略)、環境方針と整合させなければならない』とあります。この意味合いはどういうことでしょう?」

![]() 「方針と目的・目標は整合しているとは、双方に書かれたものが過不足ないということでしょう」

「方針と目的・目標は整合しているとは、双方に書かれたものが過不足ないということでしょう」

![]() 「私が思うには、方針に省エネがあれば、省エネの目標がなければならないことでしょう」

「私が思うには、方針に省エネがあれば、省エネの目標がなければならないことでしょう」

![]() 「となると方針の項目以外は目的に上げないし、方針にあることは目的になければならないことになります。

「となると方針の項目以外は目的に上げないし、方針にあることは目的になければならないことになります。

しかし現実にはピタリと一対一に対応しないと思うのです」

![]() 「環境実施計画と言うのをわざわざ作る会社もあると思いますが、過去よりある年度計画書とか設備導入の計画書などを見せて説明することもできると思います。

「環境実施計画と言うのをわざわざ作る会社もあると思いますが、過去よりある年度計画書とか設備導入の計画書などを見せて説明することもできると思います。

そういう場合、方針の項目と計画書が完全に一致することはないですね」

![]() 「ああ、佐川さんの言っていることは分かる。省エネをしますとあっても、輸送の省エネ計画と工場省エネ計画は別になるよね」

「ああ、佐川さんの言っていることは分かる。省エネをしますとあっても、輸送の省エネ計画と工場省エネ計画は別になるよね」

![]() 「その逆もあるのですよ。ある年は省エネ投資をしないこともあります。当然導入計画もない。

「その逆もあるのですよ。ある年は省エネ投資をしないこともあります。当然導入計画もない。

しかしその年は環境方針から省エネを省くと言うのもおかしいし、そんなことしません」

![]() 「整合させるの意味かあ〜、どうなのかなあ〜

「整合させるの意味かあ〜、どうなのかなあ〜

審査員がその年の環境マネジメントプログラムを見て、方針に書いてあるすべての計画がないと言い出しそうだね」

注:上記を読んで笑って済ませる人は現実の審査を知らない人だ。

![]()

例を挙げる。

健保会館で食品残差を減らそうといろいろ工夫をしていた。健保会館も認証範囲に含んでいたので一通り審査員が巡回した。

最終日に、健保会館の活動が目的目標に入っていない、環境マネジメントプログラムもないと指摘された。

会社側が方針や目標になくても、現場が自主的に改善することが悪いのかと激論して取り下げさせたが、黙っていれば不適合であった。

ああ、お金が飛んでいく

ISO認証は金食い虫 |

これを不適合として受け入れた場合、計画・進捗フォロー・記録などの手間だけで、1時間1万円・月2時間として年24万円になる。

健保から出る廃棄物の処理委託費用が年40万じゃ、それほど計画や記録に金をかける意味はない。みんなの知恵でできることをすれば十分だ。

審査後、現場からISO14001はままごと遊びかと言われた。審査員がままごとしていただけで、私はままごとをしていたつもりはない。

![]() 「管理責任者が監査責任者になってはいけないのですか?」

「管理責任者が監査責任者になってはいけないのですか?」

![]() 「私もそんなこと聞きましたね。どこかの講習会で仕組みを確立する仕事と点検する仕事は相反するとか…」

「私もそんなこと聞きましたね。どこかの講習会で仕組みを確立する仕事と点検する仕事は相反するとか…」

![]() 「ええと、内部監査と管理責任者に関しては、ISO9001と環境ISOで文言は変わらないように思えるけど」

「ええと、内部監査と管理責任者に関しては、ISO9001と環境ISOで文言は変わらないように思えるけど」

![]() 「規格に監査責任者なんて言葉はないよ」

「規格に監査責任者なんて言葉はないよ」

![]() 「審査員に言われた通りするしかないのでしょうねえ〜」

「審査員に言われた通りするしかないのでしょうねえ〜」

注:これもISO七不思議のひとつである。規格文言がほとんど同じなのに、ISO9001とISO14001では解釈が違った……というか見解が違う認証機関があったのだ。

![]()

ISO9001のときは管理責任者が内部監査を取り仕切るのが通例で、どこの認証機関もダメとは言わなかった。

だがISO14001では管理責任者は監査責任者になれないと言われた。理由は言わなかった。根拠がなければ不適合になるわけがないのだが、不思議である。

前述したように監査責任者というものは規格にないのだが、そこんところはどうなんだ?

![]()

「行間を読む」という言葉がある。言葉だけでなく隠されたメッセージやニュアンスを察知することらしい。この場合、居もしない幽霊を見たのだろう。正体は枯れ尾花と見切ってくれたら良かったのだが。

思い出したのだが、最初に審査を受けてから審査員がイギリス人から日本人に切り替わったとき、その方はISO規格は文字を読め、行間を読むなと教えてくれた。世の中にはISO規格の行間を読む人の多いこと。

![]()

そればかりでなく、社長が管理責任者を務めてはいけないとか、管理責任者の資格要件は○○が必要、管理責任者は……と審査員や認証機関によって見解はさまざまだったから、行間を読むどころか審査員それぞれが規格を作っているようだ。そんなことなら真面目に考えることはなかったようだ。

そればかりでなく、社長が管理責任者を務めてはいけないとか、管理責任者の資格要件は○○が必要、管理責任者は……と審査員や認証機関によって見解はさまざまだったから、行間を読むどころか審査員それぞれが規格を作っているようだ。そんなことなら真面目に考えることはなかったようだ。

もちろん審査員の規格にない要求をいかにかわすかは大問題だった。

![]() 「あまり深く入る前にいろいろ感じたことを出しましょう。他にいかがですか?」

「あまり深く入る前にいろいろ感じたことを出しましょう。他にいかがですか?」

![]() 「疑問というより印象ですが、ISO9001では教育訓練を提供する製品やサービスの品質実現に限定しているようですが、こちらは仕事の理解とか心構えのようなことまで書いてますね、皆さんはどう感じましたか?」

「疑問というより印象ですが、ISO9001では教育訓練を提供する製品やサービスの品質実現に限定しているようですが、こちらは仕事の理解とか心構えのようなことまで書いてますね、皆さんはどう感じましたか?」

![]() 「品質のほうは限定された範囲の管理です。他方、環境は対象とする範囲が広い。事故を起こさない、事故が起きた場合の対応まで求められます。

「品質のほうは限定された範囲の管理です。他方、環境は対象とする範囲が広い。事故を起こさない、事故が起きた場合の対応まで求められます。

だから従事する人たちに定められた仕事を要求するだけでなく、標準の作業以外についても異常が起きたときどうするかなどを要求しているのだと思いますね」

![]() 「なるほど、ISO9001以上に従業員への意識付けが必要になるということですか」

「なるほど、ISO9001以上に従業員への意識付けが必要になるということですか」

![]() 「あまり広くとらえることはないと思いますよ。環境側面の対象がどこまでかはまだ分かりませんが、訓練とか自覚を求めているのは、それに関わる人だけです。

「あまり広くとらえることはないと思いますよ。環境側面の対象がどこまでかはまだ分かりませんが、訓練とか自覚を求めているのは、それに関わる人だけです。

事務をしている人に訓練も自覚も求めていません」

![]() 「なるほど環境側面は定義から機械とか設備でしょうからそれを捜査している人限定ということですね」

「なるほど環境側面は定義から機械とか設備でしょうからそれを捜査している人限定ということですね」

![]() 「機械や設備限定だけでもないですよ。事務所だって電気を使うしゴミも出す。だから節電に努めるとか、ゴミの分別について教育が必要かもしれない。訓練までは要らないだろうけど」

「機械や設備限定だけでもないですよ。事務所だって電気を使うしゴミも出す。だから節電に努めるとか、ゴミの分別について教育が必要かもしれない。訓練までは要らないだろうけど」

![]() 「ああ、なるほど」

「ああ、なるほど」

今日は研究会の実質第1回目であった。これから1年間30回くらい集まって規格解釈とか対応策を考えるわけだ。

今日は規格をどう読むかは、人によって相当幅があるということは分かった。いや、まだ規格は決まっていないから、いろいろ考えるのも良いというべきか。

規格の文言がISO9001に比べて、ISO14001は曖昧模糊なのである。誰かがISO14001は大人の規格と語ったのを聞いた記憶があるが、とんでもない。人によって解釈が異なるなら改善すべきだ。

法律とISOMS規格の性質は違う。しかし法律を読んで二通りの意味にとれるというものはない。となるとISOMS規格の文章は未熟ではないだろうか。あるいは翻訳が原文のニュアンスを訳しきれていないのか?

佐川はいろいろ考える。

これから研究会で検討を進めても、方針の形とか環境側面の決定で、業界設立の認証機関に完璧に否定されてしまうのが見える。規格を理解するにはイギリスでBS7750の審査経験がある人の指導なり監修を受けて認証のアプローチを考えないと、業界設立の認証機関の考えに撃破されてしまう。そして自信喪失して認証機関の騙ることをそのまま受け入れるようになってしまう。それは企業に無理無駄を増やすだけで、環境管理には貢献しない。

皆に規格をどう理解するかを教育する必要がある。佐川が説明したのでは皆の信頼を得られないだろうし、今後認証機関との論戦になったとき、権威付けにならない。誰か外部の専門家を呼ばないとだめだと思う。

そういう条件を満たす外部の人となると、佐川が知っているのは、福島工場の審査に来たハワードくらいだ。彼なら権威はともかく、知識はあるだろう。BS7750の経験も豊富だ。

だが問題はいくつもある。

| ||

もちろんハワードの都合もある。研究会傘下の企業が自由意思で認証機関を選べるなら無償でも来るだろうが、既に業界設立の認証機関のひも付きだからそうもいくまい。

佐川と山口が会社に戻ってきて、パントリーのそばの打ち合わせ場で話をする。

![]() 「今日の討論を聞いて何か感じましたか?」

「今日の討論を聞いて何か感じましたか?」

![]() 「我々の業界で研究会をしているけど、当然他の業界や地域の企業団体でも同じようなことをしているだろう。まだドラフト段階だけどこれから最終案に近いものが出てくるから、規格の検討というか解釈もより具体的になるでしょうね。

「我々の業界で研究会をしているけど、当然他の業界や地域の企業団体でも同じようなことをしているだろう。まだドラフト段階だけどこれから最終案に近いものが出てくるから、規格の検討というか解釈もより具体的になるでしょうね。

けど、認証機関がそのように解釈するかどうかは分からない。それと山口さんがISO9001で認識したでしょうけど、認証機関の解釈の違いもある。

言いたいことは、今真剣に考えても、あまり意味がないのではないでしょうか。

言いたいことは、今真剣に考えても、あまり意味がないのではないでしょうか。

それよりも重大なのは、ウチが審査を依頼する認証機関の見解が明らかになったとき、それが適切かどうか、言い換えればその解釈に対応したとき当社にとって事故予防と法順守に効果的かどうか、費用対効果が良いのかどうか、ですね。

効率的なことを考えると、我々が解答を考えるのでなく、認証機関が出す模範解答が正しいかどうかを評価するほうが、手間がかからないように思います」

![]() 「ホウ〜、なんかものすごい上から目線ですね」

「ホウ〜、なんかものすごい上から目線ですね」

![]() 「上から目線か(笑)、そうですね。

「上から目線か(笑)、そうですね。

私は業界が作った産業環境認証機関という認証機関の、規格解釈がどうなるかを気にしています。あまりおかしなことにならないと良いのですが」

・

・

・

吉井部長が脇を通りかかり、二人を見てパントリーでコーヒーを注いで二人の脇に座った。

![]() 「何か問題でもあるのか?」

「何か問題でもあるのか?」

![]() 「問題はありませんが、悩みはあります」

「問題はありませんが、悩みはあります」

![]() 「問題と悩みの違いは何だ?」

「問題と悩みの違いは何だ?」

![]() 「問題とは客観的な存在です。私が見て問題と思えるものは部長がご覧になれば問題じゃないかもしれません。しかしそこに何ものかは存在しています。

「問題とは客観的な存在です。私が見て問題と思えるものは部長がご覧になれば問題じゃないかもしれません。しかしそこに何ものかは存在しています。

他方、悩みは主観的な心の迷いですから、私が悩んでいても客観的には存在しません」

|  |

|

![]() 「ほう、哲学じゃなあ〜」

「ほう、哲学じゃなあ〜」

![]() 「会社でもベースは哲学でしょうけど、第一線で考えるべきは経済学です。費用対効果ですね」

「会社でもベースは哲学でしょうけど、第一線で考えるべきは経済学です。費用対効果ですね」

![]() 「佐川の悩みは何だ?」

「佐川の悩みは何だ?」

![]() 「私は悩みでなく問題です。研究会も始まりました。皆規格を読んで疑問というか感想というか、そんなことを意見交換したところです。

「私は悩みでなく問題です。研究会も始まりました。皆規格を読んで疑問というか感想というか、そんなことを意見交換したところです。

私の印象は、確固たるものを持たずに模索するだけでは、間違っていても強い意志を持った主張にぶつかると砕け散ってしまうと思います」

![]() 「認証機関の見解とぶつかると、ということだな」

「認証機関の見解とぶつかると、ということだな」

![]() 「さようです。ではどうするかとなると、私が解説しても権威もなく皆から信頼されないでしょう。

「さようです。ではどうするかとなると、私が解説しても権威もなく皆から信頼されないでしょう。

案としては福島工場のISO9001を認証したB○○社のイギリス人のゼネラルマネージャーと面識がありますので、彼に頼んで規格案の解説をしてもらえたらと考えています。

彼はイギリスでBS7750の審査もしています。そう言う人から、普遍的な考えを聞いて、それを基に自分なりに考えてもらいたいと願います」

![]() 「お前もご苦労なことだな。自分の会社だけでなく、よそさんまで心配するとは」

「お前もご苦労なことだな。自分の会社だけでなく、よそさんまで心配するとは」

![]() 「いえ、味方は多いほうが良いからです。別にISO規格の正しい解釈が漏れても、当社にとってマイナスになりません」

「いえ、味方は多いほうが良いからです。別にISO規格の正しい解釈が漏れても、当社にとってマイナスになりません」

![]() 「マイナスにならないとは?」

「マイナスにならないとは?」

![]() 「当社の工場が誤った解釈で苦労し、費用がかさむより、みんなで正しいことを叫べば、それが世間の当たり前になると考えているのです」

「当社の工場が誤った解釈で苦労し、費用がかさむより、みんなで正しいことを叫べば、それが世間の当たり前になると考えているのです」

![]() 「なるほど、それはそうだ……赤信号みんなで渡れば怖くない」

「なるほど、それはそうだ……赤信号みんなで渡れば怖くない」

![]() 「部長、青信号ですよ。青信号みんなで渡れば怖くないです」

「部長、青信号ですよ。青信号みんなで渡れば怖くないです」

![]() 「青信号をみんなで渡らなければ、渡れないというのも問題ではあるな。

「青信号をみんなで渡らなければ、渡れないというのも問題ではあるな。

そのイギリス人に声をかけたのか?」

![]() 「まだ交渉してません。

「まだ交渉してません。

というのは業界傘下の会社のほとんどは、例の産業環境認証機関に審査を依頼するでしょう。となるとB○○社に頼まないのが分かり切っていて、講師をしてくれるわけがありません。講演料を払ってもどうかなと。神戸から呼べば電車賃も含めれば15万ですか」

![]() 「お前が作ってくれた工場のISO審査年間予定表を見たが、福島工場なら近く定期審査があるんじゃないか。その時期に東京に寄ってと話したらどうだ。

「お前が作ってくれた工場のISO審査年間予定表を見たが、福島工場なら近く定期審査があるんじゃないか。その時期に東京に寄ってと話したらどうだ。

それなら交通費は向こう持ち、謝礼8万でどうだ。業界団体で出さないなら、当社から何人か聴講させることを条件に研修費用で出しても良い。いっそのこと、業界団体と無関係に当社の中で講演をしてもらうか」

注:8万というのはデタラメではない。ISOTC委員に講演を頼んだ謝礼が8万くらいだと聞いたことがある。

![]() 「あっ、気が付きませんでした。それはアイデアですね。

「あっ、気が付きませんでした。それはアイデアですね。

福島工場の初回審査は7月だったから、維持審査なら5月から7月、もう審査しちゃったなんてことはないだろうな? 福島工場を確認します」

![]() 「たまにはわしも良いことを言うだろう」

「たまにはわしも良いことを言うだろう」

・

・

・

佐川が福島工場に連絡を取ると、維持審査の予定は6月末で、前泊で2名くる。リーダーは日本人で、ハワード氏がメンバーとして来る、福島工場の審査を終わるとその夜東京に行って泊り別の会社の審査をするとのことだ。

佐川はハワードに審査後に規格解説を頼めないかとメールを打っておく。業界の研究会で講演してもらうなら幹事である吉本の了解を取らないとならない。

もし業界団体の了解を取れなければ吉宗機械の社内で開催し、本社と近隣の工場から参加を募れば20名にはなるだろう。

![]() 本日の追想

本日の追想

ISO14001には多種多様な迷信というか誤解というかおかしな考えがはびこり、それで審査が行われた。

- 環境目的と環境目標のふたつの計画書が必要で、一つの計画書では不適合!

この論争を知らないなら、あなたはISO担当を名乗ってはいけない。

CEAR誌にも載っていたね、バカ審査員が書いた文が。彼はISO14004を読んだことがないんだ。

- 規格にある文言をすべてマニュアルに書き込まないと不適合!

環境方針に継続的改善、順守する約束、枠組み、周知などの熟語を書き込んでないからと、方針だけで不適合を4件貰ったのは私です。

誤解なきよう、方針にそれが盛り込まれていないのではなく、方針に『継続的改善』、『順守する約束』、『枠組み』、『周知』という語句がないからダメという。ハッキリ言ってバカでしょう。

ついでに言えばこの審査員は、ISO審査員だけでな審査員登録機関が審査員研修機関の承認審査をする承認審査員でもあった。どんな審査をしてるんだろうね(笑)

今でもこの審査員の名刺を持っているよ。記念品だ。

注:現実にそういう発想をする審査員は外国にもいたようだ。

ISO14001:2015のアネックスA.2には「この規格では、組織の環境マネジメントシステムの文書にこの規格の箇条の構造又は用語を適用することは要求していない」という文言が書かれた。

当たり前のことであるが、書かざるを得なかった理由があったわけだ。

- 環境側面はスコアリング法でないと不適合!

このバカバカしいアプローチをバカバカしいと説得することの難しさ。認証機関に言っても徹底されないので、私は事前に審査員に会って説明し、できないならチェンジすると言った。

- 有益な側面がないと不適合!

あまりにも流行して迷惑していたから「有益な環境側面ない」ことの理屈をまとめて、面識のある審査員研修機関の講師に何かに載せられないかと相談したら、その先生は有益な環境側面あるある論者で、徒労であった。

そういったバカバカしいことを挙げれば、きりも限りもない。

上記はすべて嘘はない。そんな審査員と闘う日々を送った私は、当時を振り返って思う。

|

|

| バカは死ななきゃ治らない |

企業は針の上で天使は何人踊れるかという、アホな

思い返すたびに、バカバカしいとしか言いようがない。

注:追憶と追想の意味は全く違う。

追憶は懐かしむとかしみじみと思う心情であり、追想は過去を冷静に思い返し考えること。

私は間違ってもISO14001を追憶はしない。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|