注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

デイブと約束した日となった。

当初は研究会のメンバーにも出てもらう予定だったが、その後、参加を表明していたH社の田中![]() から不参加の連絡があった。彼が言うには、幹事役の業界団体の吉本

から不参加の連絡があった。彼が言うには、幹事役の業界団体の吉本![]() から、業界団体の認証機関以外との打ち合わせを、研究会として行うのは芳しくないとストップがかかったそうだ。まさに

から、業界団体の認証機関以外との打ち合わせを、研究会として行うのは芳しくないとストップがかかったそうだ。まさに

佐川に何も言ってこないのは、吉宗機械だけなら業界と無関係とみなせると考えたのかもしれない。

佐川はハワードとの打ち合わせ結果を、次回の研究会で報告することを約束した。

イギリス人は時間を守ると言われるが、デイブも約束の時間ピタリに一階の受付に現れた。

山口が受付まで出迎えて、ロビー階の小会議室に案内する。

田中が不参加になったので、こちらの出席者は佐川と山口だ。

![]() 「お忙しいところ出向いていただき、ありがとうございます」

「お忙しいところ出向いていただき、ありがとうございます」

![]() 「いえいえ、御社も私どものお客様ですよ。

「いえいえ、御社も私どものお客様ですよ。

ところで今回お宅からお話が合ったこととは別に、新しい規格による認証が始まるときには、事前に規格の説明会の案内をいたします」

![]() 「それはありがたい、ぜひお願いします。

早速ですが本題に入らせてもらいます。

「それはありがたい、ぜひお願いします。

早速ですが本題に入らせてもらいます。

先日、講演をお願いしたいというメールを送りました。ご返事をいただいてから、こちらでいろいろ考えたこと、またハワードさんから頂いたアドバイスに、まだ準備をするには早いということもありました。

それで講演を頼む前に、認証に向けてどのようなアプローチをすべきかをご相談したいというのが本日のテーマです。

まず私どもの現状の説明をさせてください。

ISO9001のとき日本はそれを重要視せず、認証したのは貴国で認証を必要としていた製品を輸出していた、ほんのわずかな企業だけでした

それを反省して、環境ISO、正式名はISO14001だそうですが、その認証で後れを取るなという意識が広まっています。そういう状況とご理解ください。

そのISO14001は1996年制定と聞いてはおります。規格が制定されれば、多くの企業が認証を競うでしょう

私どもは1位とかトップテンなんて望んでいませんが、トップ企業から遅れても10カ月以内には認証したい。

そう考えているのはどこも同じようで、今年の5月、弊社が加盟している業界団体では、ISO14001認証の検討をしようと、各社からISO14001認証の中心になる人たちを集めて研究会を設置しました。

現在入手できる資料は、ISO14001のDIS(ISO規格案)と、その基となったと言われるBS7750

そういう事情なので、イギリスで審査員をされていたハワードさんに、どのようなアプローチをすべきか、また今まで出た疑問点についてご教示いただきたいというのがこちらの願いです。

それとお断りしておきますが、弊社の工場と研究所それにオフィス部門を合せますと40拠点ほどあります。それを全部、御社に審査依頼をすることはありません。

日本的と言いますか、いろいろな柵……取引先や業界団体との関係から、認証機関を自由に決定できません。

もちろん同じ理由で、既に御社からISO9001の審査をした三つの工場は、ISO14001でも御社に審査依頼が行く可能性が大きいわけです」

![]() 「佐川さん、それは理解しています。気にしないでください」

「佐川さん、それは理解しています。気にしないでください」

![]() 「ご理解されているとは痛み入ります。まあ、ここは日本ですから……『ローマではローマ人のするようにせよ』でお願いします。

「ご理解されているとは痛み入ります。まあ、ここは日本ですから……『ローマではローマ人のするようにせよ』でお願いします。

では本題に入ります。 まず基本的なこととして、規格の理解があります。我々にとっては読んですぐ理解できるものではありません。文章を……英語であり日本語訳であれ、メンバーが集まり討議しております。それでもこれだという結論は出ません。

例えばpolicyという語は、ISO9001とISO14001のDISでは、その意味するところが違うようなのです」

![]() 「Policyの意味が違うとは思えませんが?」

「Policyの意味が違うとは思えませんが?」

![]() 「Policyは例に挙げただけで、ここで深みにはまると先に進まないと懸念しますが……ISO9001ではpolicyの見直しはありません。するとISO9001のpolicyは確固たるもので、簡単には変えないように思えます。

「Policyは例に挙げただけで、ここで深みにはまると先に進まないと懸念しますが……ISO9001ではpolicyの見直しはありません。するとISO9001のpolicyは確固たるもので、簡単には変えないように思えます。

一方ISO14001もちろんDISですが、『経営者による見直し』で常に見直しをしなければならない。となるとこれはISO9001の方針とは異なり、毎年策定する年度方針に思えます。同じpolicyといっても階層というか性質が異なるのではないかと」

![]() 「そもそも英語の『policy』と日本語の『方針』は、大きく違うように思います。日本企業の品質方針を100件くらい見たことがあります。どこも日本語の文字数にして、100文字もない。少ないのは10文字20文字です。アメリカやイギリスの企業の品質方針を見ていただくと分かりますが、多くは英文で1ページか、少なくても半ページはあります。

「そもそも英語の『policy』と日本語の『方針』は、大きく違うように思います。日本企業の品質方針を100件くらい見たことがあります。どこも日本語の文字数にして、100文字もない。少ないのは10文字20文字です。アメリカやイギリスの企業の品質方針を見ていただくと分かりますが、多くは英文で1ページか、少なくても半ページはあります。

日本の品質方針はpolicyというより、slogan(合言葉

となるとpolicyを方針と訳したのが間違いなのかもしれません」

![]() 「ハワードさんがおっしゃるように、確かに日本の品質方針は、方向を示すというより掛け声に近いですね」

「ハワードさんがおっしゃるように、確かに日本の品質方針は、方向を示すというより掛け声に近いですね」

![]() 「ということはISO9001の方針もBS7750の方針

「ということはISO9001の方針もBS7750の方針

![]() 「その通りです。福島工場の初回の審査は、佐川さんも巻き込まれた事件が起きてグダグダになってしまいましたが、その後の審査では審査員が指導というと不味いのですが、規格要求を満たすように修正してもらっています。大幅な変更ではなく、項目ごとにSVOCのある文章に分けたと言いますか。

「その通りです。福島工場の初回の審査は、佐川さんも巻き込まれた事件が起きてグダグダになってしまいましたが、その後の審査では審査員が指導というと不味いのですが、規格要求を満たすように修正してもらっています。大幅な変更ではなく、項目ごとにSVOCのある文章に分けたと言いますか。

実を言えば、1994年改定で品質方針の要求が厳密になったこともあります」

![]() 「あっ、そう言えばそうですね。私も新規に認証する所にはそのように指導していましたが、既に認証した工場には気が回りませんでした。

「あっ、そう言えばそうですね。私も新規に認証する所にはそのように指導していましたが、既に認証した工場には気が回りませんでした。

しかしISO9001の規格では、具体的に記載すべきとはありませんね」

![]() 「いや方針の中で、責務(commitment)を含むこととあります。

「いや方針の中で、責務(commitment)を含むこととあります。

それは方針に『顧客の期待に対応します』と書くことではなく、『(顧客の期待に応えるために)何をどのようにする』のかを方針に示すことです」

![]() 「あ〜、私はそこを理解できなかったのですね」

「あ〜、私はそこを理解できなかったのですね」

![]() 「ISO規格に限らず、BS規格も法律のような文章です。もちろんイギリスの法律です。それを読解するには、法律の読み方を知る必要があります。日本の法律だってそうでしょう。

「ISO規格に限らず、BS規格も法律のような文章です。もちろんイギリスの法律です。それを読解するには、法律の読み方を知る必要があります。日本の法律だってそうでしょう。

実を言ってイギリスでもBS規格やISO規格を、しっかり理解できるのは弁護士だと言われているのです

注:ISO規格とかBS規格というと、「standard」と「規格」の同義の言葉が重なるから、『馬から落ちて落馬する』ようでおかしいのだが、JIS規格という言い方は定着しているから問題なかろう。

![]()

JISは「Japanese Industrial Standards(日本産業規格)」の略称だから、「JIS規格」は「日本産業規格規格」になってしまう。

![]() 「ハワードさんのお話はよく理解できましたが、同時にますます規格を読解することは難しいと感じます」

「ハワードさんのお話はよく理解できましたが、同時にますます規格を読解することは難しいと感じます」

![]() 「今聞いた方針のような疑問なら、品質保証の規格

「今聞いた方針のような疑問なら、品質保証の規格

大きな会社なら、海外の規格を日常読んでいる人がいるでしょう。英文の単語の意味合いは、過去からの工業規格の意味と同じです。海外規格を読みなれている人に、解説してもらうとよろしいです。

もちろん和訳したJISの出来が良ければ良いのですが、現状はイマイチですね」

![]() 「なるほど、ありがとうございます。読み方を知らない人が、いくら考えても前進はありませんね」

「なるほど、ありがとうございます。読み方を知らない人が、いくら考えても前進はありませんね」

・

・

・

![]() 「ええと、認証のための準備作業として、どのようにしたものでしょうか?」

「ええと、認証のための準備作業として、どのようにしたものでしょうか?」

![]() 「他力本願ではいけませんね。まずあなたがISO9001認証の担当になったとき、何を考えて、どのようにしたのか思い出してください」

「他力本願ではいけませんね。まずあなたがISO9001認証の担当になったとき、何を考えて、どのようにしたのか思い出してください」

![]() 「佐川さんは2年前、審査を受けた経験もなく自分で考えて指導しましたよね。あのときミスリードは全くなく、指導した工場はひとつとして手戻りなく、認証をゲットしました。

「佐川さんは2年前、審査を受けた経験もなく自分で考えて指導しましたよね。あのときミスリードは全くなく、指導した工場はひとつとして手戻りなく、認証をゲットしました。

あれをもう一度してくれたらよいのではないですか」

![]() 「そう言われるとそうなのですが……

「そう言われるとそうなのですが……

ISO14001の審査はISO9001の審査とは、大きく変わる予感がするのです」

![]() 「それはまたどうしてですか?」

「それはまたどうしてですか?」

![]() 「ISO9001は今まで多数やり取りしていた品質保証契約と大きく変わることがなかった。二者間の契約と違うのは、具体的な事項とか基準に数値が出てこないだけです。

「ISO9001は今まで多数やり取りしていた品質保証契約と大きく変わることがなかった。二者間の契約と違うのは、具体的な事項とか基準に数値が出てこないだけです。

しかしBS7750にしてもISO14001のDISにしても、曖昧というと語弊がありますが、具体的でありません。

例えば法規制を把握するにしても、対象範囲も具体的な手法も記載なく、企業が考えないとならない。同様に審査員も規格を読んでイメージするわけです。企業が考えたものと審査員が考えたものが違えば、不適合となる恐れが多分にある。

環境側面とか教育訓練など、その他についても同様です」

![]() 「まあ品質保証ならば、成すべきことは、過去より決まり切っていたからね。文書化された手順書、作業指示書、明示された指揮系統、人や物そして設備の管理も決まりきっている。

「まあ品質保証ならば、成すべきことは、過去より決まり切っていたからね。文書化された手順書、作業指示書、明示された指揮系統、人や物そして設備の管理も決まりきっている。

それに対して環境となると、法規制にしても環境側面にしても、業種や企業の規模によって大きく変わる。だからあまり具体的に記述することができない。

そこのところは規格の意図である、遵法と汚染の予防を確実にするためにどうするかと考えるしかないね」

![]() 「イギリスの場合は、対象範囲の広さとか深さについて、コンセンサスが出来上がっているのかもしれません。しかし日本の場合は、審査側も見よう見まねでしょう。恐ろしい行き違いが起きそうです」

「イギリスの場合は、対象範囲の広さとか深さについて、コンセンサスが出来上がっているのかもしれません。しかし日本の場合は、審査側も見よう見まねでしょう。恐ろしい行き違いが起きそうです」

![]() 「それは佐川さんの主観的な感じですか、それとも実例があるのだろうか?」

「それは佐川さんの主観的な感じですか、それとも実例があるのだろうか?」

![]() 「あります。ISO9001の審査でのこと、品質方針を門のガードマンに尋ねて、答えられなかったので不適合を出した、という実話があります。

「あります。ISO9001の審査でのこと、品質方針を門のガードマンに尋ねて、答えられなかったので不適合を出した、という実話があります。

誤解ないように付け加えますと、ガードマンは警備会社の社員で、工場とは警備の契約をしていただけでした。

|

![]() 「ガードマンの話は初耳だが、方針カードはどこに行っても見せられるね。今となってはデファクトスタンダードになってしまい、ダメとも言いようがない、アハハハ」

「ガードマンの話は初耳だが、方針カードはどこに行っても見せられるね。今となってはデファクトスタンダードになってしまい、ダメとも言いようがない、アハハハ」

![]() 「ハワードさん、笑い事ではありません。方針カードでは規格を満たさないと大々的に発言してほしいですよ。

「ハワードさん、笑い事ではありません。方針カードでは規格を満たさないと大々的に発言してほしいですよ。

ガードマンの話は雑誌に載っていたもので、私も読みました。

記事では、ISO審査は厳しいと好意的に書いていましたが、それもどうかと思います」

![]() 「法律を調べる範囲についても疑問があります。

「法律を調べる範囲についても疑問があります。

工場がどこまで法律を調べれば良いのかですが、例えば道路交通法も関わるのかとなります」

![]() 「道路交通法と言いましても、どういったことが該当しますかね?」

「道路交通法と言いましても、どういったことが該当しますかね?」

![]() 「例えば廃棄物収集運搬車がスピード違反して、積んでいる廃棄物を落としたら問題だ。だから道交法もしっかりと把握して、そういう事態にならないようにと言い出す恐れも多々あります」

「例えば廃棄物収集運搬車がスピード違反して、積んでいる廃棄物を落としたら問題だ。だから道交法もしっかりと把握して、そういう事態にならないようにと言い出す恐れも多々あります」

![]() 「それで道路交通法は環境法だと言うなら、なんでもこじつけられるでしょう」

「それで道路交通法は環境法だと言うなら、なんでもこじつけられるでしょう」

注:道路交通法は、私が考えたバカバカしい話ではない。ISO14001審査で審査員が「道路交通法が抜けている」と語ったバカバカしい実話である。

![]() 「なにか、こじつけが過ぎませんか。佐川さんの想像力が豊かすぎますよ。それとも実際の経験がおありですか?」

「なにか、こじつけが過ぎませんか。佐川さんの想像力が豊かすぎますよ。それとも実際の経験がおありですか?」

![]() 「先ほどのガードマンへの質問もありますし、バカバカしいことが必ず起きると思うのです」

「先ほどのガードマンへの質問もありますし、バカバカしいことが必ず起きると思うのです」

・

・

・

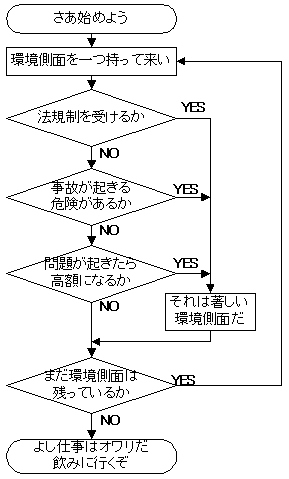

![]() 「ISOのDISでは環境側面(environmental aspect)という語句があります。BS7750では同じ熟語が環境面と訳されていました。

「ISOのDISでは環境側面(environmental aspect)という語句があります。BS7750では同じ熟語が環境面と訳されていました。

規格では『組織は(中略)直接的、間接的いずれもの環境影響を確認し検討し、評価する』とあります。

この『評価する』とは、具体的にはどんなことをすれば良いのでしょうか?」

![]() 「私も非常に関心があります。

「私も非常に関心があります。

規格ではsignificantとありますが、それは絶対的な意味ですか、相対的な意味ですか?」

![]() 「Significantはコンテキストによってどちらにもとれます。BS7750の中では個々に評価したのちにidentified as significantだから、それぞれの評価をして有意となったものの意味ですから絶対的でしょう

「Significantはコンテキストによってどちらにもとれます。BS7750の中では個々に評価したのちにidentified as significantだから、それぞれの評価をして有意となったものの意味ですから絶対的でしょう

ええと佐川さんが見かけたという廃棄物と公害を点数付けて比較するという発想がそもそもおかしいと思う。

だって電気の使用量同士とか廃棄物量同士の比較はできるけど、電気と廃棄物は比較できないよ。

おっとDISではどう書いているのかな?」

![]() 「which have or can have significant impacts on the environment(環境に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性があるもの)です」

「which have or can have significant impacts on the environment(環境に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性があるもの)です」

![]() 「絶対的とか相対的という以前に、それは個々に評価して著しいものを決めるのだろう。もちろん判定基準に比べてというニュアンスだから、例えば電力なら予め〇kWh以上は該当とか重要と決めておくことになる。

「絶対的とか相対的という以前に、それは個々に評価して著しいものを決めるのだろう。もちろん判定基準に比べてというニュアンスだから、例えば電力なら予め〇kWh以上は該当とか重要と決めておくことになる。

廃棄物に比べて電気が著しいか否かという風には読めないね」

![]() 「日本のスコアリング法では、それを比較しちゃうんですよね。

「日本のスコアリング法では、それを比較しちゃうんですよね。

既にISO14001……DISですが、規格要求を満たす方法を示したものが雑誌にありました。廃棄物、使用電力量、仕様や保管している化学物質に点数を付けて比較するのです」

![]() 「日本のスコアリング法とは、どういうことですか?

「日本のスコアリング法とは、どういうことですか?

まだ始まってもいないのに、そんなものがあるのですか?」

![]() 「実は日本の労働安全では、事故の発生可能性と負傷や疾病の重篤度を点数付けしてそれらを掛け算して、点数の高いものに対策するという手法が主流です。

「実は日本の労働安全では、事故の発生可能性と負傷や疾病の重篤度を点数付けしてそれらを掛け算して、点数の高いものに対策するという手法が主流です。

認証機関の人たちは……彼らも規格を満たす方法を検討していますが……その労働安全のリスク評価の手法を環境影響評価に持ち込んで、点数の大きなものを著しい環境側面にする方法を考えているようです」

注:私の実体験だが、審査でスコアリング法など意味がないと私が言うと、審査員が「スコアリング法は労働安全ではものすごく成果を出している。スコアリング法を否定することは天に唾するようなものだ」と言われた。審査員は神なのか?

![]()

労働安全で使われるスコアリング法がいかに成果を出しているか、私は不勉強で知らない。CINIIを調べたが、労働安全におけるリスク評価のスコアリング法についての論文は見つからなかった。

![]()

労働安全はともかく、環境で行われているスコアリング法は、全くいい加減な方法であることは間違いない。

私は誰の挑戦でも受ける。ぜひ環境側面を評価するスコアリング法は理論的根拠があり、その評価結果は信頼性が高いという論文でも書いて送ってほしい。

挑戦を待っている。

![]() 「それも一つの手法ではありますね。しかし発生確率とか重篤度の根拠次第で、信頼性はゼロから1の間のどこになるか定かでありません。

「それも一つの手法ではありますね。しかし発生確率とか重篤度の根拠次第で、信頼性はゼロから1の間のどこになるか定かでありません。

病理学や医療経済学のように、しっかりしたデータを基にするなら価値あるアプローチですが、単に点数を割り振るだけなら子供の遊びです」

![]()

|

![]() 「イギリスでBS7750の審査をしたときの経験ですが、環境影響評価の方法は多種多様です。

「イギリスでBS7750の審査をしたときの経験ですが、環境影響評価の方法は多種多様です。

一番簡単でかつ客観的なものは、法規制の該非、事故発生の有無、事故発生時の被害額で、いずれかで該当すれば著しい環境面、そんなものですか。

おっと環境面とはBS規格の和訳で、ISO規格では環境側面ですね」

![]() 「まさに私が思っていた方法です。日本でもこういう方法を流行らせたいですね」

「まさに私が思っていた方法です。日本でもこういう方法を流行らせたいですね」

![]() 「イギリスでもスコアリング法はあるのでしょう?」

「イギリスでもスコアリング法はあるのでしょう?」

![]() 「あります。ただ佐川さんからお聞きしたような、異種のものを比較するのではありません。

「あります。ただ佐川さんからお聞きしたような、異種のものを比較するのではありません。

そもそも異なるものを比較するという発想がありません。規格を読んでいただくと分かりますが、BA7750でもISOのDISでも、評価した結果で有意か否かを判定するのです。

他の何かと比較して大きい方を有意にしたり、小さければ有意にしないということではありません」

![]() 「おっしゃる意味が分かりません」

「おっしゃる意味が分かりません」

![]() 「例えば電気の使用は環境影響があります。その影響が有意か否かをスコアリング法で評価するなら、判定基準が一定電力量以上使っているか否か、ということになります。

「例えば電気の使用は環境影響があります。その影響が有意か否かをスコアリング法で評価するなら、判定基準が一定電力量以上使っているか否か、ということになります。

考えられる判定基準は、日本においては省エネ法があります。省エネ法では一定以上電力を使用している事業所は、報告義務と削減義務があります。ならばその境界を有意か否かに区分けする判断基準とするのは適切でしょう」

![]() 「くどいようですが電力と廃棄物を比較はしないのですね?」

「くどいようですが電力と廃棄物を比較はしないのですね?」

![]() 「BS規格では、有意となった環境面に対しては、手順を決めてしっかり管理することになっています。

「BS規格では、有意となった環境面に対しては、手順を決めてしっかり管理することになっています。

電力と廃棄物の点数を比較して、電力の点数が大きいなら廃棄物は管理しなくても良いなんて考えでは事故が起きます、アハハハ」

![]() 「すると電気、廃棄物、汚水などの点数を比較して、上位から有意な環境面にするということではないですね」

「すると電気、廃棄物、汚水などの点数を比較して、上位から有意な環境面にするということではないですね」

![]() 「それじゃ、全然理屈が合わないでしょう。

「それじゃ、全然理屈が合わないでしょう。

うーん、日本人は数値化するのが好きなようだが、数値化すれば正確になるわけもなく、また数値同士を比較できるとは限らない。

サポーズ、面積と距離を比較しようとするとどうしますか? 仮に面積を地価に、距離を電車賃に、お金という共通なものに換算して比較しても、それに意味があるとは思えない」

|

|

|

|

| ばい煙と廃棄物を比較できるのか? | |

![]() 「確かにその通りだ。とすると、日本のスコアリング法は、そもそもが全くの間違い、見当違いだったのだ」

「確かにその通りだ。とすると、日本のスコアリング法は、そもそもが全くの間違い、見当違いだったのだ」

実はこの文を書こうとして、アメリカやイギリスでは著しい環境側面の決定をどうしているのか調べた。

するとすぐにスコアリング法の例がたくさん見つかり驚いた。

今まで自分がスコアリング法をくだらないものと考えていたことが間違っていたかと「おばQ、破れたり」と思ったよ。

だがよく読んでみると、異種の環境影響の点数を比較をするものは見当たらない。いずれも項目ごとに該非基準を決めていて「著しい・有意」に該当するか否かを見ているだけだ

だが、それならわざわざ点数を付けて計算するまでもなく、YES/NO判定で十分な気がする。実際そういう方式も見かけた。

・

・

・

![]() 「ISO9001を審査している人が環境の審査ができるのですか?

「ISO9001を審査している人が環境の審査ができるのですか?

審査員は、公害防止技術や環境法規制に詳しいのですか?」

![]() 「BS規格による審査対象は、あくまでもシステムだ。システムが法規制をしっかり把握できるかを確認する」

「BS規格による審査対象は、あくまでもシステムだ。システムが法規制をしっかり把握できるかを確認する」

![]() 「しかし企業が調査して環境面に適用される法規制とした結果が妥当かどうか判断するには、審査員が結果が工場を見た結果と見合っているかを考えなければならないでしょう?」

「しかし企業が調査して環境面に適用される法規制とした結果が妥当かどうか判断するには、審査員が結果が工場を見た結果と見合っているかを考えなければならないでしょう?」

![]() 「理屈はそうだ。だがISO審査は遵法を確認するわけではない。規格適合を見るだけだ。

「理屈はそうだ。だがISO審査は遵法を確認するわけではない。規格適合を見るだけだ。

イギリスでは法規制を調べるとき、会社は弁護士に依頼して調査してもらうよ。法律に関わったことのない社員が右往左往するよりベターだ。

アメリカほどではないが、弁護士は人口当たり日本の7倍もいるからね

・

・

・

![]() 「ISO審査で規格にないことを要求されることもあります」

「ISO審査で規格にないことを要求されることもあります」

![]() 「そういえば以前、神戸で佐川さんに会ったとき、そんなこと言われましたね

「そういえば以前、神戸で佐川さんに会ったとき、そんなこと言われましたね

記録に関する要求事項が、文書にも適用されると審査員に言われたとか」

![]() 「よく覚えてらっしゃる。似たようなことが今でもあります。ISO14001でも発生するでしょうね。

「よく覚えてらっしゃる。似たようなことが今でもあります。ISO14001でも発生するでしょうね。

それと日本では規格にないことを、権威付けして要求する審査員がいますよ」

![]() 「権威付けってどういうことでしょう?」

「権威付けってどういうことでしょう?」

![]() 「認定機関の通知とかを持ち出すわけですよ。

「認定機関の通知とかを持ち出すわけですよ。

例えば『この要求は

![]() 「それには、どう対応しました?」

「それには、どう対応しました?」

![]() 「今は電子メールがあります。UKASにメールして、そのような通知を出しているかと問い合わせました。

「今は電子メールがあります。UKASにメールして、そのような通知を出しているかと問い合わせました。

時差がありますから、翌日に回答が来ました。回答の内容は、そもそも認定機関はそういう通知を出す機関ではない。出すわけがないとのことでした」

![]() 「ちょっと待てよ、UKASってなんですか?」

「ちょっと待てよ、UKASってなんですか?」

![]() 「ええと、イギリスではISO認証機関の認定Accreditationは、DTIからUKASに代わりましたよね?」

「ええと、イギリスではISO認証機関の認定Accreditationは、DTIからUKASに代わりましたよね?」

注:DTI(Department of Trade and Industry)とは貿易産業省の略称で、日本の経産省に当たる。1995年までBS規格やISOの認証機関の認定を行っていた。

1995/08/01に民間の非営利団体としてUKAS(United Kingdom Accreditation Service)が設立された。

ちなみにこのお話の現時点は1995年6月である。

![]() 「いや、UKASが設立されるという話はあるが、まだ設立されていない。

「いや、UKASが設立されるという話はあるが、まだ設立されていない。

佐川さんが言うように、審査員がUKASの名を出すはずがありませんし、ましてあなたがメールで問い合わせできるはずがない」

![]() 「あれ、そうでしたか。じゃあ、勘違いです」

「あれ、そうでしたか。じゃあ、勘違いです」

![]() 「佐川さん、私はずっと以前から、佐川さんはおかしな人だと思っていたのです。

「佐川さん、私はずっと以前から、佐川さんはおかしな人だと思っていたのです。

おかしいといっても精神異常とかではありません。あなたは未来の出来事を知っているのではありませんか?」

![]() 「うーん、白状しちゃうと、未来から過去に戻ってきた感じなんですよ」

「うーん、白状しちゃうと、未来から過去に戻ってきた感じなんですよ」

![]() 「過去に戻ってきた!」

「過去に戻ってきた!」

![]() 「灰皿事件

「灰皿事件

|

![]() 「知っていました。あの場面は私にとって実は2回目なのです。

「知っていました。あの場面は私にとって実は2回目なのです。

ですから怪我をしないように灰皿をガラスの重いものじゃなくて、アルミの安物にしようとしましたが、そうすることができませんでした」

![]() 「1回目のその後はどうなったのでしょう?」

「1回目のその後はどうなったのでしょう?」

![]() 「とっさのことで私は動けず、灰皿は女性社員に当たり、

「とっさのことで私は動けず、灰皿は女性社員に当たり、

![]() 「それを知っていたから、あなたが盾になったのですか?」

「それを知っていたから、あなたが盾になったのですか?」

![]() 「男子は騎士でなければ、日本ではサムライです。

「男子は騎士でなければ、日本ではサムライです。

灰皿は彼女の顎に当たりましたが、身長の差で私は脇の下でした。女性の傷跡はマイナスですが男の傷跡は誉です」

![]() 「二度目の人生は一度目より良くしたいと?」

「二度目の人生は一度目より良くしたいと?」

![]() 「そうです。前回はあの事件でいろいろあり、結局会社を辞めました。

「そうです。前回はあの事件でいろいろあり、結局会社を辞めました。

二度目の人生で、私の行為は報われたようです」

![]() 「えっ、どういうことですか?」

「えっ、どういうことですか?」

![]() 「山口さんには後で詳しく話すよ。

「山口さんには後で詳しく話すよ。

ハワードさん、日本ではこれからISO認証は伸びますが、ISO9001は2006年にピーク、ISO14001は2009年がピークで、それ以降は減少を続けます。2020年には半分になります。

理由はいろいろあるでしょうけど、審査の質が悪かったことが第一ですね。だから私は第二の人生では失敗しないように、ISO認証がダメにならないように動こうと思っています」

![]() 「以前からおかしいと思ったことはあったけど、そう聞くと納得できる。

「以前からおかしいと思ったことはあったけど、そう聞くと納得できる。

しかしそれなら研究会で考えることもないだろう。どういう解釈をすれば、パスするかを知っているのだから」

![]() 「いや、先ほど話題になったスコアリング法にあらずはISOにあらずという事態になってしまったのです。

「いや、先ほど話題になったスコアリング法にあらずはISOにあらずという事態になってしまったのです。

スコアリング法といってもハワードさんが説明した個々の環境面の評価ではなく、廃棄物や資源などを一緒くたにして順序を付けるのです。

そればかりでなく『有益な環境側面』なるものを発案した人もいます。objectiveは

|

|

| バカは死ななきゃ治らない |

何を信じようと信仰の自由ですが、他人に強制するのは犯罪です。

そういう怪しげなことが多々唱えられたのが日本のISO認証業界です。

大勢がおかしくなっているので、私一人が、いくら理を説いてもダメです。

だから私一人ではなく、多くの人が異議を唱えれば、それを跳ね返せると考えました。業界の研究会は、その手段になるかなと期待しました」

![]() 「認証機関は多々あるわけだが、他の認証機関はどうだったの?」

「認証機関は多々あるわけだが、他の認証機関はどうだったの?」

![]() 「外資系はまともでした。しかし外資系も御社も含めて、スコアリング法を批判はしませんでした。

「外資系はまともでした。しかし外資系も御社も含めて、スコアリング法を批判はしませんでした。

コンペティターを批判するのは禁じられているのでしょうか?」

![]() 「相手にすることさえ、バカバカしいと考えたのかもしれないな」

「相手にすることさえ、バカバカしいと考えたのかもしれないな」

![]() 「外資系の別の認証機関では、ハワードさんが話した、法規制、事故、費用に関わるもの、それに加えて経営者が付け加えるべきと考えたものという方法を書いた書籍を発行しています。

「外資系の別の認証機関では、ハワードさんが話した、法規制、事故、費用に関わるもの、それに加えて経営者が付け加えるべきと考えたものという方法を書いた書籍を発行しています。

しかしその他の認証機関は、具体的な方法としてアイデアがなかったようで、具体的な方法を示すことはありませんでした。

審査員にも聞いたことがありますが、みな環境に関心があるとか専門家でもなく、単なる仕事と認識しているようで、環境側面をどう理解するか、その評価をどうするかなど興味がないようでした」

![]() 「するとスコアリング法で比較して上位になったものを、有意な環境面とするのがメジャーだったわけか?」

「するとスコアリング法で比較して上位になったものを、有意な環境面とするのがメジャーだったわけか?」

![]() 「

「

![]() 「スコアリング法以外は微々たるものか、いずれにしても環境面の評点を比較するという発想がおかしいな。

「スコアリング法以外は微々たるものか、いずれにしても環境面の評点を比較するという発想がおかしいな。

上位20位までなんて言ったら、21位以下は法規制を受けていても有意でなくなってしまう」

![]() 「その逆に、数が少なければ、つまらないものも管理対象になる可能性が大きい」

「その逆に、数が少なければ、つまらないものも管理対象になる可能性が大きい」

![]() 「確かにそれでは

「確かにそれでは

定時少し前に吉井部長が顔を出す。それから本社から少し離れたビルの地下にある健保施設の居酒屋で一席設けた。

話はISOのことは全く出ず、吉井がイギリスにいたときの話ばかりだった。

|

|

|

|

|

| 吉井部長 |

吉井は喜んで行って見たら、そこは立派な家だったが、中はひどい状態だった。壁紙などははがしてあり、作り付けの家具もいろいろ支障がある。すぐに住める状態じゃない。

そんなことを総務に言うと、イギリスでは借家を自分が修理して住むのがデフォなんだそうだ。

そう言われたらやるしかない。家具の修理は業者に頼んだが、吉井部長と奥様が数か月かけて壁紙を貼ったり風呂の配管を直したりして段々と良くしていったという。

ハワードはそれを聞いて、イギリス人はDIYが好きだからそうする人もいるけど、多くは業者に頼むという。いずれにしても住む人が住みやすくするのがデフォなのは間違いないようだ。

メインのところを決めて内装とか細かいところは使う人にさせるのは、規格も同じという発想なんじゃないかとハワードは語る。

自分で家の修理や改装やガーデニングを、住人が楽しんで行うのがイギリスの文化だという。

その一方、専門家に投げるところは投げちゃうんだよねと、法律の調査のことを言う。

そんな話を2時間ばかりして解散した。

居酒屋で払ったのは全部で2万5千円だった。帰り際タクシー券を渡したが、それを合せてもハワード氏から聞いたことは、その10倍以上の価値はあった。

![]() 本日の言いたいこと

本日の言いたいこと

私たちがISO14001と思っていることは、実は全く本質を捉えていないのではないか?

私たちがISO14001と思っていることは、実は全く本質を捉えていないのではないか?

我々は群盲巨像を評しているのではないか?

スコアリング法が良い悪いの前に、環境影響を評価して著しい環境側面を決定するというフローを、虚心坦懐に考え直すことが必要だ。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

EU統合で域内移動や域外からの輸入品にISO認証を要求する前から、イギリスでは指定された機器については、国内・国外に拘わらず製造者にISO9001の認証を要求していた。 なお、ISO9001制定前に、BS5570の認証を求めていたのかどうかは分かりません。その頃はまだ私は品質保証の担当ではありませんでした。 | |||||||||||||||||

| 注2 |

Ricohが1996年にISO14001/BS7750認証したのが日本の企業で認証1位ということになっている。 1996年に日本国内で認証を受けた企業はすべて仮認証である。 リコーはまずBS7750で認証して、ISO14001制定後に切り替えたのだろうか? 状況は分からない。 | |||||||||||||||||

| 注3 |

イギリスが1992年に制定した環境マネジメントシステムの規格。これを基にISO14001が作られた。 BS5570を基にISO9001が作られたのと同じ流れだ。 | |||||||||||||||||

| 注4 |

英英辞典によるとsloganとは「a short phrase that is easy to remember and is used in advertisements, or by politicians, organizations etc」和訳すれば「宣伝、政治運動、団体の決起などで叫ぶ掛け声、覚えやすく短い言い回し」 スローガンの例 ・Apple: Think Different ・McDonald's: I'm Lovin' It ・Coca-Cola: Taste the Feeling ・Adidas: Impossible is Nothing | |||||||||||||||||

| 注5 |

英英辞典によるとmottoとは「a short sentence or phrase giving a rule on how to behave, which expresses the aims or beliefs of a person, company, or group」「行動規範を示す短い文や句」 モットーの例 ・IBM: Think ・Intel: Do something wonderful ・Amazon: Work hard. Have fun. Make history. ・Nike: Bring inspiration and innovation to every athlete in the world | |||||||||||||||||

| 注6 |

BS7750の環境方針はISO14001の方針とイコールではないが、事業活動・製品に見合ったものであること、従業員への周知徹底・一般の人が入手可能・継続的改善・目的/目標の設定などの規定すべき事項を明記していた。 | |||||||||||||||||

| 注7 |

ISO9001を始めて認証するとき、外資系認証機関では無償で規格解説をしていた。規格解説に参加した会社の多くは、その認証機関に審査を依頼するだろうという撒き餌だったようだ。 私は情報収集のために、二三社の説明会に参加した。無償と言えど田舎から東京まで出張するのは一日かかりで電車賃も15,000円くらいしたから、上司は良い顔をしなかった。 そういう説明会で、この「ISO規格を最も理解できるのは弁護士である」という言葉を何度も聞いた。要するに英語で規格を読むにも、向うの法律を理解できる能力が必要ということだ。単語が一般的な意味でないこととか、論理的な読解などだろう。 | |||||||||||||||||

| 注8 |

ISO9001は1987年版・1994年版はマネジメントシステムの規格ではなく、品質保証の規格であった。 | |||||||||||||||||

| 注9 |

BS7750は環境マネジメントシステムの規格であった。 | |||||||||||||||||

| 注10 |

確認したウェブサイト 例1.香港環境保護部 Environmental Aspect Identification B. Planを参照のこと 例2.イギリス Impact Assessment, Mitigation and Opportunities Step 3 - Assessment of significanceの8ページを参照のこと 例3.民間のウェブサイト Determing Environmental Aspects In Company | |||||||||||||||||

| 注11 |

人口と弁護士の有資格者数(単位:人)

|

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|