これは私の小説「タイムスリップISO」の一話として書いたのだが、小説のキャストが誰も登場してこないという、いやそもそも小説でない珍しい回である。

それでタイムスリップの1篇とするのはもったいない(?)ので、タイムスリップだけでなく、目次と規格解説にも載せておく。

「著しい環境側面」なるものがISO14001のキーワードだ。これを理解してないとISO14001を理解できない。現実にはそれを理解してない審査員やコンサルが、ザクザクいる。これもISO七不思議だ。

証拠を出せと言われるか?

喜んで!

一例をあげると「有益な環境側面」でググると、ネットには有益な環境側面を熱く語る人はたくさんいる。

認証機関の幹部に、認定審査員に、大学の先生にもいる。有益な環境側面ウイルスは、伝染力が強く悪性だ。

認証機関の幹部に、認定審査員に、大学の先生にもいる。有益な環境側面ウイルスは、伝染力が強く悪性だ。

彼らが環境側面を理解していないことは間違いない。彼らの発言をおかしいと思わない人も、理解していないことは間違いない。

「有益な環境側面」がない説明は次回を待て(次回があるかどうかは未定)

日本で「著しい環境側面の決定方法」をキーワードにGoogle検索すると、コンマ数秒で26万件ヒットした。

上位100件くらいリンク先を見たが、その9割以上がスコアリング法を説明して終わる。

注:スコアリング法とは、何ものかを順位付けとか重要性の判断に際して、いろいろな指標を数値化する方法である。

ここでは著しい環境側面の決定において、環境側面の持つ多様な影響を数値化して、著しい環境側面を決定する方法を言う。

残り1割のほとんどは、スコアリング法を説明した上で、「スコアリング法以外もある」というだけで終わる。最後に残ったほんのわずかが、スコアリング法以外の方法の名称を書いているが、具体的な手順まで書いているものはない。

かように、ここ日本ではスコアリング法がメジャー、いや独占状態のようだ。独占禁止法違反である。

では外国ではどうなのか?

外国語と言っても私が何とか読み書きできるのは英語のみ、しかも大いに怪しげである。だが他の言語は全く分からないから、とりあえずUSとUKのGoogle検索をした。

下記のキーワードで検索した。

"method of determine significant environmental aspects "

"how to determine significant environmental aspects "

USでは60万、UKでは100万以上、ヒットする。それぞれ上位100件くらい見た。

多くは規格の文章を引用しているだけで、詳細はメールを寄こせとか、テキストのお値段はとか、著しい環境側面を計算するスプレッドシートを買えというもので、具体的な方法をウェブ上に書いているものは5%くらいだ。

外国でも著しい環境側面の決定方法は、よほど金になるノウハウらしい。

日本と違い、スコアリング法を大々的に説明しているところは、まずない。そこは記憶してほしい。

これは良いと思ったものを下記に示す。

香港環境保護局

ISO14001認証のための情報がすべて載っている。本にして売れそう。いやいや、現地の行政機関が作成した、認証を受けようとしている企業向けに書いたガイドである。

このまま日本語訳すれば、認証機関やコンサルがネットに書いているものより卓越したテキストとなるだろう。

![]()

では著しい環境側面の決定方法はどうであるか?

冒頭の章Environmental Aspect Identificationに「この著しい環境側面の決定方法は、当地の企業で一般的に採用されており、現地の認証機関から正統な方法であると認められている」と記されている。

示されている方法はBV社の本(注2)と全く同じプロセスである。

この方法をフィルタリング法と称している。

| Evaluation criteria | Condition | Score |

| Legal requirement | The aspect is legally and contract regulated. | 1 |

| The aspect is not legally regulated. | 0 | |

| Environmental consequence | Expected release of pollutants of severe environmental consequence | 1 |

| Unexpected situation such as emergency may cause uncontrolled released of pollutants, or serious damage to flora, fauna or historical heritage. | 0 | The aspect does not have potential environmental impacts of severe consequence. | 0 |

| Use of materials | Large consumption of materials with significant potential to reduce, reuse and recycle. | 1 |

| Consumption of materials that are hazardous in nature and can be replaced by more environmentally benign alternatives. | 1 | |

| Consumption of materials that originate from environmentally sensitive sources. | 1 | |

| Consumption of materials that have little or no potential for reduce, reuse, recycling, replacement, and are not from environmentally sensitive sources. | 0 | |

| Corporate concerns | The Company has received valid, justifiable complaints for similar situations previously. | 1 |

| The aspect concerns suppliers or contractors' activities and can potentially be influenced by the Company. | 1 | |

| The aspect is about selection of suppliers or contractors | 1 | |

| The aspect is a corporate concern that can be reflected from the environmental policy | 1 | |

| None of above | 0 |

注:Score列の1/0は数値ではなく、該否を示す。

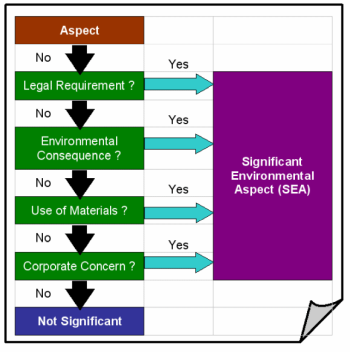

フィルターは4つで、法規制の該非、環境影響、資源の使用、組織を取り巻く状況である。

なお、それぞれの該非の判断基準は、企業が自分に合ったものを作れとある。

環境側面を1個毎にフィルターに照らして該非を判断する。

下図にはないが、最下段の「No significant」に至ったら最上段に戻り、評価する環境側面がなくなるまで続ける。

香港環境保護局のウェブサイトより引用

非常に簡単であり論理的である。

非常に簡単であり論理的である。

結果を出すためにスコアリング法の算式や係数を調整するのはバカバカしいが、この方法なら理屈が納得できるし、迷うことなく結果が出る。

一番良いことは、バカバカしいと思わないで仕事ができることだ。

イギリス国防省

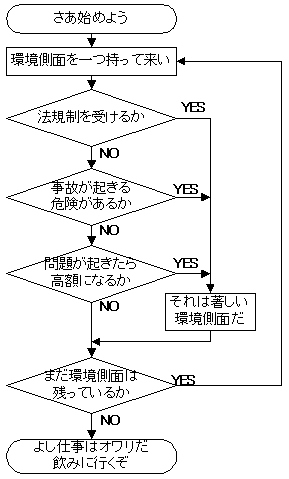

方法は前記の香港環境保護局と全く同じである。但しフィルターの数が多い。

こちらは3段階でなく9段階だ。しかし中を見れば香港環境保護局の場合も、4つのフィルターが小区分され複数の条件が多々あるから、似たようなものだろう。

イギリス国防省のウェブサイトより引用

上図が小さくて読めないだろう。図の9個のフィルターの記述は下記の通り。

和訳は筆者おばQによる。大いに怪しい

- Is there a pathway for the aspect to reach a receptor in the local environment?

その側面は、所在地の環境規制に関わるか? - Is the aspect subject to MOD environmental policy, pollution prevention guidance or best practice?

その側面は、国防省の環境方針、汚染防止手引き、または基準などの対象か?

- Is the aspect controlled by legislation, consent authorisation, license or, impending legislation?

その側面は、法規制、協定、許認可、あるいは立法が予期されるものに関わるか?

注:authorisationはイギリス英語、authorizationはアメリカ英語だそうだ。

- Is legislation, consent authorisation, or license being breached or is pollution occurring?

その側面は、法規制、協定、許認可に違反しているか? あるいは汚染が発生しているか?

- Could financial be incurred from the environmental impact of this aspect?

その側面によって、経済的損失が発生する恐れがあるか?

- Could an incident involving the aspect lead to complaints from local residents, or public concern?

この側面に関する事故で、近隣住民からの苦情や一般市民の懸念が生じる恐れがあるか?

- Can mitigation or control measures be improved?

緩和策や管理方法の改善ができるか?

- Does staff require further training to operate/manage the aspect adequately?

この側面を運用や管理している人たちを更に訓練が必要か?

- No further action required until next review?

次回見直しまでに処置が必要か? - Is legislation, consent authorisation, or license being breached or is pollution occurring?

著しい環境側面の決定方法は上記であるが、この後工程として二段階目めがあり、この中から対策を取るか否かの判断をするにあたり、スコアリング法を用いている。

そのときの評価は発生確率と結果の重大性だ。

重要性 = 可能性 x 結果

可能性は、環境への影響または利益が発生する確率。

結果は、環境への影響または損益の大きさ。

著しい環境側面の中で、早急な改善が必要か否かを判断するステップであり、要は費用対効果の大きなものから手を打てというだけだ。

この二段階目は、著しい環境側面の決定ではないが、スコアリング法を使っていることを明記しておく。

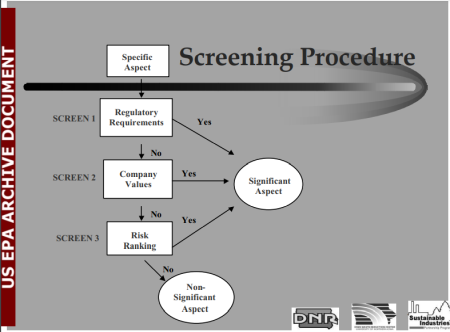

アメリカ環境保護庁

screen(ふるい)は次の通り

1. Regulatory requirement(法規制事項)

2. Company value(企業価値)価値ではなく、価値観あるいは方針と読むべきだろう

3. Risk ranking(リスク評価)

第一のスクリーンは法規制であり、第二のスクリーンは会社の価値観、第三のスクリーンはリスクである。

言葉の違いはあるが、前出の香港環境保護局の法規制の該非、環境影響、資源の使用、組織を取り巻く状況と同じと考えて良い。資源の使用や環境影響はリスク評価と同義だろう。

注:無学なものでフィルタリング法とスクリーニング法を知らず、調べた。

ひとつのグループを、一定の条件や基準を設定し、それを満たさないものを省いていく方法がフィルタリング法。

それに対して一定の基準で分類して、対象となるものを選択する方法がスクーリング法。

ここでは「著しいか否か」さえ分かればよいので、層別は不要である。よって手法がどうあれ結果が同じと考える。

この他にもいくつの事例があったが、決定方法を具体的に記述しているのは非常に少なかった。

私企業やコンサルのウェブサイトは、概要を語るだけで、詳細はメールしろとか、資料を入手するには支払いが必要というのが多い。詐欺じゃないかとさえ思える。一度無料でpdfを送るとあったので、メアドと名前を入れたら、送ってくる代わりに購入を申し込めというメールが何度か来た。$30は大金だ。クワバラクワバラ

アメリカの場合、日本の環境省と同等のEPAがISO認証の方法を示しているのだから、変なコンサルに頼る必要がない。日本もそうであってほしい。

さて日本の環境省のウェブサイトをみると、ISO14001を認証しようと言いつつ、認証のためのテキストも参考書もないようだ。

認証支援とは掛け声をかけるとか、資金の援助ではない。まずは正しい規格の解釈とか、認証までのイベントや方法論を教えることではなかろうか。

EPAの予算は環境省の何倍と思いますか?

ほとんど同じです。トランプ大統領になって2025年以降は30%と大幅減です。

| 💢 | 💢 | 💢 | |

|

|||

ところで環境省は2002年にISO14001認証したが2017年に返上している。

ということは一般企業にも、ISO認証を推薦するだけでなく、定着すれば返上することを推奨すべきではないか(反語です)。

皆に勧めておいて、自分だけ抜けるなんて、ずるい と思うぞ !

ネットに書かれていることが実際の状況なら、アメリカ、イギリス、香港では、著しい環境側面を決める方法はフィルタリング法あるいはスクリーニング法がメジャーな方法と思われる。

上に取り上げたのは、香港環境保護局、イギリス防衛省、アメリカの環境保護局といずれも権威ある行政機関である。香港環境保護局のウェブサイトでは、フィルタリング法は現地の認証機関から問題ないと受け入れられていると記していることから、その方法はお墨付きだ。

上記以外のサイトで、著しい環境側面の決定方法として、スコアリング法を例示しているところもある。

しかし注目してほしいのは、環境側面を法規制、発生率、重大性などの観点で評価して、その和や積を点数で表しても、それを性格の異なる環境側面とは比較していない。

廃棄物を複数の観点で点数をつけ計算した点数を、著しい環境側面に該当する基準と比較して、著しいか否かを決めている。

廃棄物の点数とエネルギーの点数を比較するようなことはしていないのだ。

|

|

|||||||||||||

ISO14001認証開始時に認証件数トップを誇った某認証機関は、それぞれの環境側面を点数で評価して、廃棄物、エネルギー、排水など性質の異なる環境側面の点数を比較する方法を教え、かつその方法でなければ不適合としていた。

どう考えても非論理的である。

アメリカにもイギリスにもそんな手法は見つからなかった。

まして点数の大きな方から何位までを著しい環境側面にするという、非論理的でバカげた方法も見かけなかった。

実際に体験したバカバカしい思い出を挙げる。

1997年のことである。小さな工場だから1年間の廃棄物など200トンもない。処理費用だって電気代に比べれば数パーセントだ。配点をいじっても廃棄物が著しい環境側面にならない。

しかし環境犯罪で最多は廃棄物処理である

当時は予備審査と言って、審査前にお金を払って指導を受けることが多かった。予備審査に来た審査員にその話をすると、真面目に配点をするのではなく、望む結果を出すように配点するのだと言う。そして廃棄物が低いなら配点を10倍にしなさいと言う。

そんなことで良いのか? ならばスコアリング法を止めた方がベターだと思った。

そんなことで良いのか? ならばスコアリング法を止めた方がベターだと思った。

その予備審査のとき、工場で著しい環境側面にした数が多いから、減らすべきだと言われた。

著しい環境側面とは、法に関わるか、事故の恐れがあるか、事が起きると大事になるか、というものであったはずだ。そういう環境側面が多いなら、すべてを著しい環境側面にすべきではないのか(反語です)。

数が多く管理が大変だからと、20個で切り捨てるのが許されるのか?

いやいや、ISOの著しい環境側面にしなくても、実際には法を守るために管理しなければならない。ISOと実際の管理を二重帳簿にしろと言うことだ。呆れた審査員であった。

その後、その認証機関で審査員研修を受けたとき、「自分が考えた結果になるように配点すること」と教えていたから、それは一審査員のお考えではなく、審査員研修機関でもある認証機関としての考えなのだろう。

PCB機器の処理をJESCOが始まって数年経った頃だから2010年以降だ。今までPCBトランスを何台も保管していたのが、その内数台の処理を終えた。

PCB機器の処理をJESCOが始まって数年経った頃だから2010年以降だ。今までPCBトランスを何台も保管していたのが、その内数台の処理を終えた。

ISO審査で審査員がそれを聞いて「PCB含有トランスが減ったなら、著しい環境側面から落とさないとまずい」と語った。

まだ何台もPCBトランスを保管しているのだが。

唖然とした。いや「審査員、チェンジ!」と叫ぶべきかもしれない。

審査員がそう語ったのは、著しい環境側面を理解していなかったからなのか、法規制を知らないからなのか、スコアリング法を金科玉条と信じていたのか、いずれであろうか?

上記の例で、PCBは1個でもあれば法規制を受けるから、『閾値を1にすればいいじゃないか』という声があるかもしれない。

イチゼロ判定で済むなら、それはとりもなおさずフィルタリング法である。要するにスコアリング法は面倒くさくて役に立たないのである。

それに似ているがちょっと違う方法が、アメリカのコンサルのウェブサイトに見られた。

それはひとつの環境側面をとらえて、その側面における評価点を超えたら著しい環境側面とするという方法であった。

具体例は可燃物の保管量に比例した点数をつけて、一定点以上になれば著しい環境側面とするものであった。

載っていた事例は日本ではピンとこないので、筆者が翻案したものを下記する。

| 種別 | 保管量(リットル) | 配点 |

| ガソリン | L○L〜L40L未満 | 1 |

| L40〜200L未満 | 5 | |

| 200〜○○L未満 | 10 | |

| 軽油 | 〇○L〜200L未満 | 1 |

| L200〜1000L未満 | 5 | |

| 1000〜○○L未満 | 10 | |

著しい環境側面になるのは5点以上とする。

一見すると、危険物の保管量によって点数が違うから、保管量によって点数を決め、その結果著しい環境側面に該当するか否かを評価しているように見える。

しかしよく見ると法規制を受ける境界で点数を変えているだけだ。

危険物の保管数量は指定数量(ガソリンは200L)以上であれば、所轄の消防署に危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請を出し許可を受けた後、設置工事を行い、完成後に検査を受けなければならない。

更に多くの市町村では、火災予防条例で指定数量の20%以上は、所轄の消防署に少量危険物貯蔵取扱届出書を提出しなければならない。

それを考えると、表は単に法規制を受ける指定数量以上を10点、条例の規制を受ける指定数量の2割を5点にしただけだ。

結果はまっとうだが、法規制のレベルによってわざわざ点数を変えて、法規制がかかるものを著しい環境側面にしているだけだ。

それなら回りくどいことをせずに、単純に法規制に該当するか否かで判定するだけで必要十分だ。わざわざ手間をかける意味はない。

ここで改めて著しい環境側面とは何かを考える。

まず定義を見てみよう。環境側面は次のように定義されている。

|

ISO14001:1996 3.3 環境側面の定義 環境と相互に影響しうる、組織の活動、製品又はサービスの要素 備考 著しい環境側面とは、著しい環境影響をもつか又はもちうる環境側面である |

|

ISO14001:2015 3.2.2 環境側面の定義 環境と相互に作用する、又は相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素 注記1 著しい環境側面は、一つ又は複数の著しい環境影響を与える又は与える可能性がある |

注:「著しい」の原語はsignificantであり、その意味は下記の通り(dictionary.comによる)

important and deserving of attention

重大かつ注意すべき

relatively large in amount or quantity

量あるいは数量が基準より多い

著しい環境側面とは何かは、上記の定義を読んでも基準が分からない。

規格本文を読むと著しい環境側面が何度か出てくる。そこから逆引きすれば、著しい環境側面に関してすることと記されていることをしなければならないものが、著しい環境側面と推察できる。

規格本文では、著しい環境側面について何をせよと書いているか?

実は1996年版でも、2004年版でも、2015年版でも、著しい環境側面に関してすることは一緒だ。それは次のとおりである。

- 著しい環境側面に関する法規制、その他の要求事項をしっかりと把握せよ

- 環境目的を策定するとき、著しい環境側面を考慮せよ

- 著しい環境側面に関して、手順を定め教育訓練をし、また認識を確実にせよ

- 著しい環境側面に関して、外部コミュニケーションの手順を決めよ

- マネジメントレビューにおいて、著しい環境側面を考慮せよ

これを裏返せば、著しい環境側面を抽出することができる。それはつまりフィルタリング法あるいはスクリーニング法である。

設問(フィルター/スクリーン)は次のようになるだろう。

- それは法規制やその他の要求事項に関わるか?

- 手順を決める必要があるか?

- 教育訓練する必要があるか?

- 外部コミュニケーションを必要とするか?

- 改善を進める必要があるか?

- 経営層に報告する必要があるか?

著しい環境側面の要求を理解すれば、法規制などへの関り、手順を定め訓練が必要、組織の方針を考慮の3項目が必須であり、経営層が認識することは必須で、目的に取り上げるとか外部コミュニケーションの必要があるということだ。 だからそれを満たすなら、規格に記述した通りの設問であることはない。組織の製品・サービス・周囲の環境に見合った、適切な区分と表現によって設問を決めればよいことである。

香港環境保護局のフィルター、イギリス防衛省のフィルター、アメリカ環境保護庁のスクリーン、いずれも上記条件を満たしていると言える。

こういったことを考慮すると、著しい環境側面の決定方法として、フィルタリング法/スクリーニング法が最善ではなかろうか。

最近はやりの対話型AIというものに質問してみた。

質問は全て同じく「ISO14001で著しい環境側面の決定方法は、スコアリング法以外にどんなものがありますか?」である。

すべて25/03/02に実施した。

- Copilot

- フィルタリング法:

環境側面を特定の基準に基づいて評価し、重要な側面を選別する方法です。例えば、法規制の該当性、環境影響の重大性、資源の使用量、組織の関心事などの基準を用いて評価します。 - スクリーニング法:

環境側面を段階的に評価し、重要な側面を選別する方法です。例えば、法規制の該当性、企業の価値観、リスク評価などの基準を用いて評価します。

- プロセスベースのアプローチ:

各プロセスや操作のステップごとに環境影響を評価する方法です。これにより、各ステップでの環境側面を特定し、重要な側面を評価します。 - ChatGPT

- マトリックス法

環境側面の重大性を「影響の大きさ」と「発生頻度」などの要素で評価し、マトリックス(表)にプロットする方法。

例えば、「環境への影響が大きく、発生頻度も高い」ものを著しい環境側面とする。 - 閾値(しきい値)基準法

環境法規制の基準値や自社の環境目標を超えるかどうかで決定する。

例えば、「排水の特定成分が法規制基準の80%以上に達する場合は著しい環境側面とする」といったルールを設定する。

- チェックリスト法

環境影響の評価項目(エネルギー消費量、有害物質の使用量、廃棄物の発生量など)をリスト化し、基準を満たすものを著しい環境側面とする。

例:「規制対象物質を使用する工程」や「環境影響が広範囲に及ぶ活動」を著しい環境側面と判定。

- 専門家の判断(デシジョン・メイキング)

環境管理の専門家や関係部門の責任者が協議し、経験や知識に基づいて著しい環境側面を決定する方法。

主観的な要素が入るが、実務に即した判断が可能。

- リスクアセスメント法

環境影響を「リスク」として捉え、リスクの大きさ(影響×発生確率)を評価して著しい環境側面を決定。

産業安全分野で使われるFMEA(故障モード影響解析)やHAZOP(ハザードと運用の検討)などの手法を応用。

- ライフサイクルアセスメント(LCA)ベースの評価

製品やサービスのライフサイクル全体(原材料調達、製造、使用、廃棄)を分析し、環境負荷が高い段階を特定して著しい環境側面とする。

例えば、「エネルギー消費量が最も多い工程」や「廃棄時に有害物質を含む製品」を著しい環境側面とみなす。

- Gemini

- 定性的評価

- チェックリスト法:

環境影響の可能性が高い項目をリストアップし、該当するかどうかをチェックします。

簡便で分かりやすいですが、主観的な判断に左右されやすい点に注意が必要です。

- 専門家による評価:

環境に関する専門知識を持つ担当者や外部コンサルタントが、環境側面を評価します。

専門的な知見に基づいた評価が可能ですが、評価者の経験や知識レベルに依存する場合があります。

- 利害関係者の意見聴取:

従業員、地域住民、顧客など、利害関係者の意見を収集し、環境側面を評価します。

多角的な視点からの評価が可能ですが、意見の集約や評価に時間がかかる場合があります。

- チェックリスト法:

- 定量的評価

- ライフサイクルアセスメント(LCA):

製品やサービスのライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価します。

詳細なデータに基づいた評価が可能ですが、専門知識や時間、コストが必要となります。

- 環境リスクアセスメント:

環境リスクの発生確率と影響度を定量的に評価します。

リスクの高い環境側面を特定するのに有効ですが、リスク評価に関する専門知識が必要です。

- マテリアルフローコスト会計(MFCA):

組織の活動における物質の流れとそれに伴うコストを分析し、環境負荷を定量的に評価します。

資源効率の向上や廃棄物削減に貢献できますが、データの収集と分析に専門知識が必要です。

- ライフサイクルアセスメント(LCA):

- 複合的評価

- リスクベース思考:

環境リスクの大きさと、組織への影響度を考慮して環境側面を評価します。

組織の状況に合わせて柔軟な評価が可能ですが、リスク評価の基準を明確にする必要があります。

- マトリックス法:

環境影響の大きさと発生頻度などの複数の評価項目を組み合わせ、マトリックスを作成して環境側面を評価します。

複数の評価項目を考慮した総合的な評価が可能ですが、評価項目の選定や重み付けに注意が必要です。

- リスクベース思考:

- 重要な考慮事項

- 組織の規模、業種、事業内容などによって、適切な評価方法は異なります。

- 複数の評価方法を組み合わせることで、より精度の高い評価が可能になります。

- 評価基準を明確にし、客観的で一貫性のある評価を行うことが重要です。

- ISO14001の要求事項と、自社の組織の状況をよく照らし合わせて、自社にあった評価方法を選択することが重要です。

|

おばQコメント まずスコアリング法がないのが驚きである。 プロセスべ−スはまさしく正統派であるが、ISO14001:2015のアネックスA.6.1.2で「詳細なライフサイクルアセスメントを要求するものではない」と記述している。これは1996年版でも同様のことをアネックスA.3.1に記述している。 大学の研究でもなければ、普通の工場でそんなことをしている余裕はありません。 ここではフィルタリング法とスクリーニング法がお勧めであることを確認したとしよう。 |

|

おばQコメント マトリックス法がスコアリング法と思われる。 閾値基準法がフィルタリング法でチェックリスト法がスクリーニング法に近そうだ。 専門家の判断というものこそ、はっきり言って最善じゃなかろうか。実際にISO14001の認証が始まったとき企業の環境担当者間ではそう言われた。 だが、スコアリング法に淘汰された。 その理由は環境法の知識もなく、環境施設の運転経験のない審査員が嫌ったとしか思えない。BOD測定になぜ5日間もかかるのかと怒鳴った審査員がいたのだ。 スコアリング法は、審査員を納得させるために膨大な労力を費やしただけとしか思えない。国家の損失である。 アセスメント法は前述した通り。 |

|

おばQコメント AIに文句付けるのも何だが、マテリアルフローコストは全然違うだろう。 著しい環境側面は環境負荷もあるが、ISO14001の意図である「遵法と汚染の予防」が第一義であって、違反しないために、事故を起こさないために著しい環境側面を管理するのだ。ちょっと方向が違う。 極論すれば環境負荷が大きくても金がかかっても、違反も事故も起こさない選択肢もありえる。 |

対話型AIの回答の総括

スコアリング法が出てこないのに驚いた。というのはAIは自分で考えるのではなく、ネットを漁って質問に見合った回答を探し出す、あるいはネットの情報をマージして回答を作り出しと聞いている。

上記の対話型AIのいずれもフィルタリング法とスクーリング法を提示しているのを見ると、ネットにそういった主張があるはずだが、はたしてそうだろうか。

それについては次の章で書くが、そういう状況ではない。そこが不思議である。

改めて日本のネットで著しい環境側面を決定する方法にどんなものがあるか調べた。

ひとことで調べたと書いたが、対話型AIと違ってプログラムを走らせれば自動で探してくれるわけではない。私はそれに半日費やした。もちろん英文のときも同じである。

ヒットしたのは認証機関のウェブサイト、コンサルのウェブサイトなど多種多様であったが、半分は規格の言葉を引用してスコアリング法を説明するが配点などを示さず、『具体的な方法は考えなければならない』と逃げている。

あとの半分はスコアリング法をさらっと文章で書いて、評価したチャートらしきものを書いてお終りだ。スコアリング法を書くのはお決まりだが、その他の方法はなきに等しい。

本屋に行って探すにも、今どき本屋にISOコーナーなどあるわけない

ちなみに出版書誌データベースで調べたら、環境側面がタイトル・副題にあるものは8点で、出版年は2021年が最新で、他は2020年、2019年、2017年、2005年に各1点、2002年2点、1999年1点であった。

ちなみに出版書誌データベースで調べたら、環境側面がタイトル・副題にあるものは8点で、出版年は2021年が最新で、他は2020年、2019年、2017年、2005年に各1点、2002年2点、1999年1点であった。

アマゾンで環境側面をキーワードに書籍検索しても、6点か7点しかヒットしない。それも古いものばかりだ。

日本では著しい環境側面の決定方法は、もう話題にもならないようだ。寝た子は起こさないのが吉か?

審査員が言うままにオママゴトをするのを良しとしなかった私は青かったのだろう。

だがISO14001は環境側面を中心として作られている。環境側面を理解せずにISO14001は成り立たないはずだ。PlanなくしてDo、Checkが成り立つのか、大いに疑問だ。

![]() 本日、気づいたこと

本日、気づいたこと

日本語のGoogleで「著しい環境側面の決定方法」をキーワードで検索していて、素晴らしいと思うものを見つけた。

よく見ると15年前に私が書いた環境側面評価法であった。

よく見ると15年前に私が書いた環境側面評価法であった。

今もそれを超えるものはなかったね。

正直言って私のはBVQI社の「環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き

![]() 本日の弱音

本日の弱音

この文を書くのに、調べ物をしたりしましたので大変時間がかかりました。ググルだけで土曜日の朝から夕方まで潰れました。

こんなことをしていると、一体何のためにと頭に疑問が浮かびます。

まあ、私の現役時代の苦しみを後々の人が苦しまないように、似たようなものが現れたらまっとうになってほしいという願いです。

おお、これは社会貢献ではなかろうか?

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

・Environmental Management Information and ISO1401 EMS ・Environmental Procedure Identification of Environmental Aspects and Significance Evaluation | |

| 注2 |

「環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き 」土屋通世、システム規格社、2000 | |

| 注3 |

JSP 816 Element 4: Environmental Aspect Identification, Risk and Impact Assessment, Mitigation and Opportunities | |

| 注4 |

Appendix A: Workshop Training for Module 4 EMS Guide Meat Processing | |

| 注5 |

環境犯罪とは自然環境や生態系保護の法規制に反する行為である。 主たるものとして次がある。 廃棄物の不法投棄と不適正処理 基準を超える排水の排出 基準を超える排ガスの放出 野生動物の密漁・密売 違法伐採 違法漁業 典型七公害の発生は、現在は工場からではなく家庭とか商業施設からの発生が多く、それも騒音や悪臭といったものがメインとなってきている。 工場から発生するものは事故や災害時を除くと極めて少なくなった。 公害の種類別苦情受付件数の推移 | |

| 注6 |

ISO本の出版点数は年々減る一方である。 | |

| 注7 |

「環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き 」土屋通世、システム規格社、2000 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|