注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

産業環境認証機関で会議(第65話)があった翌朝である。

佐川が出勤してパソコンのメールボックスを開けると、吉井部長からメールが入っている。発信時刻をみると昨夜10時過ぎだ。佐川は苦笑いする。こういう人は苦手だ。外国帰りなら定時に退社してほしい。自宅でパソコンをしているなら、風呂敷残業、いや、ネット時代だからネット残業とかステルス残業かもしれない。それならそれもやめて欲しい。

中身を見ると、産業環境認証機関の三田部長という方からのメールの転送だ。

元のメールは、先日、業界団体のISO研究会のことで相談したいということ、それに吉井部長がコメントを付けている。

|

佐川君へ 本日朝10時に産業環境認証機関の三田部長が来るから、相談に乗ってほしい。  三田部長は元、当社の経理部門にいた方で、少し前に転籍して先方の取締役に就いた方だ。

三田部長は元、当社の経理部門にいた方で、少し前に転籍して先方の取締役に就いた方だ。特段、気を回すことなく思うところを語ればよい。業界団体に出た二人と話したいとのことなので、山口君と二人で対応してほしい。 転送メールは対応可否の連絡が欲しいとあるが、既に私はOKと返事している。 私は出張なので頼む。 1995/10/XX 22:12 Dir Yoshii wrote ――Forwarded message―― From: <mitasaburo@xxxx.co.jp> Date: 1995年10月xx日(x) 21:37 Subject: ISO14001規格解釈の相談お願いの件 To: <yoshii7865@xxxhi/com> -------- ISO14001規格解釈の相談お願いの件 -------- 吉宗機械 環境部 吉井部長様 産業環境認証機関の三田です。 お聞ききと思いますが、先日、弊社の技術部の者が業界団体に招かれて今後制定されるISO14001の解説をしたところ、数多くの質問をいただき、弊社が説明した規格解釈について、読みが甘いとか根拠不明確と批評されたとのこと。 弊社幹部もそれを重大なことと認識して、まずは頂いたご質問に回答すべく議論しております。 明後日に再度会議がありますので、それまでに私としても見解をまとめておきたい。 ついては御社から出席したおふたり、訪問者が頂いた名刺では佐川課長様、山口様とあります。お二人と意見交換したいとお願いいたします。 急な話ですが、ご検討結果、ご返事いただきたく。 よろしくお願いします。 |

佐川は承知した旨追記して、吉井部長と山口にメールを送る。

そんなことをしながら、佐川はいろいろ考える。

吉井部長は出張だったのか。そうすると昨夜は宴席があり、その後、ホテルでメールチェックしたのだろう。お疲れ様だ。

三田氏とは面識はないが、今年(1995)4月付けで異動する何十人もの中に、その名前を見た記憶がある。本社に来て2年、人事異動があるたび知り合いが本社に来たか、誰かが福島工場に行くのかと思ってみている。未だ見つけたことはない。

ところで三田氏は、出向したとき本社経理部で肩書なしだったはずだ。

経理部長は執行役だから、三田氏は肩書がなくても経理部を仕切っていたのだろう。本社の部長級なら環境部の吉井部長と同格だ。

年齢が吉井部長より五つ六つ年齢が上で、役職定年前に出向転籍したことになる。認証機関も技術系ばかりでなく人事や経理系の人も必要なのだろう。

とはいえ、ゆくゆく審査員研修を受けて、商社や販社の審査に行くのかもしれない。そういった業界では公害防止とか省エネに詳しい人より、取引先との関係とか事業での環境配慮がメインになるから、事務系の人も欲しいのだろう。

と考えていると、肩をポンポンと叩かれた。

![]() 「佐川さん、声をかけても聞こえなかったようですね。

「佐川さん、声をかけても聞こえなかったようですね。

メール拝見しました。オープンなロビーじゃ不味いでしょうから、小部屋取っておきますね」

![]() 「あっ、すみません。三田さんのことを考えていました。

「あっ、すみません。三田さんのことを考えていました。

おっと、もう始業時刻か、部屋の方頼みます。

受付には私が迎えに行きましょう」

・

・

・

10時少し過ぎ、訪ねてきた三田部長と、佐川と山口がロビー階の小会議室で相対している。

出向や転籍してからも、![]() 片岡さんのような人もいるが、別会社となれば目下の佐川や山口にさん付けして腰の低い人もいる。三田部長は後者のようだ。社内にいたときから高ぶらない人だったのだろう。

片岡さんのような人もいるが、別会社となれば目下の佐川や山口にさん付けして腰の低い人もいる。三田部長は後者のようだ。社内にいたときから高ぶらない人だったのだろう。

![]() 「先日、皆さんが参加している業界団体のISO研究会で、弊社の見解にいろいろと疑問を呈されたことを、弊社では深刻に受け止めております。

「先日、皆さんが参加している業界団体のISO研究会で、弊社の見解にいろいろと疑問を呈されたことを、弊社では深刻に受け止めております。

聞くところによりますと佐川さんは研究会の中心人物だそうで、お話をお聞きに参りました」

![]() 「そんなに風に見えましたか。私が発言したのは

「そんなに風に見えましたか。私が発言したのは

![]() 「それだけ重大なことを語ったのでしょう。あるいは後ろから指示していたとか」

「それだけ重大なことを語ったのでしょう。あるいは後ろから指示していたとか」

![]() 「アハハハ、三田部長さん、冗談を言わないでください」

「アハハハ、三田部長さん、冗談を言わないでください」

![]() 「たくさんの問題が書かれた質問のリストを拝見しましたが、初心者の私にはなかなか要点が掴めません。何が問題なのでしょうか?」

「たくさんの問題が書かれた質問のリストを拝見しましたが、初心者の私にはなかなか要点が掴めません。何が問題なのでしょうか?」

![]() 「何が問題かと言われると、現時点では問題はないというべきでしょうか?」

「何が問題かと言われると、現時点では問題はないというべきでしょうか?」

![]() 「問題がない? とおっしゃると?」

「問題がない? とおっしゃると?」

![]() 「現時点では問題がないけど、これからの審査で問題が起きるのではないかという心配です。

「現時点では問題がないけど、これからの審査で問題が起きるのではないかという心配です。

ISO規格はまだドラフト段階ですが、多くの会社が、環境ISOと言われているISO14001の認証の準備を進めております。3年前のISO9001のときは、突然黒船が来たという感じで大慌てしましたが、二度目は他社に後れを取らないようにしたいわけです。

ISO14001はISO9001と違うことがあります。

ISO14001は品質保証です。BtoBでは過去より品質保証が要求されていたこともありますし、品質保証要求事項が顧客企業によって多少異なっても、パターンは決まっていました。

それでもISO9001は顧客作成の品質保証要求事項とは違いがありました。顧客の品質保証要求は、供給者が自由に決めて良いわけではありません。当たり前ですね、買い手が供給者にしてほしいことをわざわざ要求するわけですから。

ISO9001では、例えば計測器管理では『規定要求事項に適合していること』とか、トレーサビリティは『適切な場合

しかしISO14001になりますと、顧客から要求されたのでなく、自主的な活動となりますので、要求の中身は細かく書いてありません。ISOTC委員は『大人の規格』と語っています。

あまりにも漠然としているので、認証機関がそれを具体的に示すのではないかというのが、企業側の不安というか憶測です」

![]() 「なるほど、そこで認証機関の要求をはっきりさせろということですか?」

「なるほど、そこで認証機関の要求をはっきりさせろということですか?」

![]() 「曖昧部分を、認証機関が具体的にするにあたり、拡大解釈されると困るのです」

「曖昧部分を、認証機関が具体的にするにあたり、拡大解釈されると困るのです」

![]() 「認証機関がユニークな解釈を打ち出しては困ると……」

「認証機関がユニークな解釈を打ち出しては困ると……」

![]() 「そうです。規格の曖昧なところを、具体的に表現するならまだ分かりますが、規格で記していない要求を、追加したりするのではないかと懸念しているのです。

「そうです。規格の曖昧なところを、具体的に表現するならまだ分かりますが、規格で記していない要求を、追加したりするのではないかと懸念しているのです。

実際に先日の時田部長の説明では、環境目的は3年以上先と言っていました。根拠……つまり規格の中に記述してあれば当然、審査の根拠になりますが、規格に書いてないことを追加されては困ります。

認証機関の方に申し上げるのは釈迦に説法と存じますが、審査とは裁判と同じです。異常な現象をとらえて、それをダメと断じるには根拠が必要です。刑事裁判なら根拠は法律です。

最近は電子化されて、それを使った犯罪が多く報道されてますが、法律がそれに対応していないと、誰が見ても犯罪だろうと思っても裁くことができません。また遡及法

審査の際の審査基準は審査契約に書いてありますが『ISO規格と審査を受ける企業のルール』です。他にも法規制がありますが、ISOMS審査では該当範囲の法規制だけですね。それ以外を審査の根拠にはできません。

品質審査で横領を見つけても、不適合にはできません。審査で発見されたとして違法を提示するに留まるでしょう。正確に言えば法違反かどうか判断できる権能は審査員にありません。ですからISO審査で異常を見つけたので社内で対応を求めると記すところでしょう」

注:違法かどうかを判断できるのは、行政と裁判所だけである。

弁護士もできないよ。能力があってもその権限がない。

三田は演技か本音か知らないが、一生懸命佐川の語るところをメモしている。

![]() 「先ほど例に出た目的……purposeではなくobjectiveですね、目標と言った方が適切です。これも面白いというか面白くないのですが、ISO9001ではobjectiveを目標と訳し、ISO14001のドラフトでは目的と訳しています

「先ほど例に出た目的……purposeではなくobjectiveですね、目標と言った方が適切です。これも面白いというか面白くないのですが、ISO9001ではobjectiveを目標と訳し、ISO14001のドラフトでは目的と訳しています

原文で同じ語を、翻訳では目的と目標と違う、こういったところが問題ですね。

ええと、環境ISOのドラフトではobjectiveとtargetを設定し、プログラムに展開しろと言ってます。Objectiveを長期目標、targetを短期目標とも言っていません。

この辺から解釈がずれてきますね」

![]() 「細かいですな」

「細かいですな」

![]() 「つまらない神学論争とお思いかもしれません。私にとっては重大なお金の問題です。

「つまらない神学論争とお思いかもしれません。私にとっては重大なお金の問題です。

私がそれで飯が食っているという意味ではありませんよ。

この目的・目標についての御社の解釈では、認証を受ける企業に多大な手間をかけて損失を出させることになります」

![]() 「まさか、佐川さんは予言者ですか?」

「まさか、佐川さんは予言者ですか?」

![]() 「そうです、予言者です。

「そうです、予言者です。

お宅の本間審査部長にお聞きください。環境目的の環境マネジメントプログラムと環境目標の環境マネジメントプログラムが必要ですかと、

私の予言ですが、本間審査部長は、ふたつ必要だと答えるでしょう」

![]() 「佐川さんは本間部長をご存じですか?」

「佐川さんは本間部長をご存じですか?」

![]() 「会ったこともなく、話したこともありません。

「会ったこともなく、話したこともありません。

でも彼がそう言うと確信しています」

![]() 「なるほど、それも予言ですか」

「なるほど、それも予言ですか」

三田はしっかりとメモする。

![]() 「プログラムが二つ必要となると、手間暇がかかるということですね」

「プログラムが二つ必要となると、手間暇がかかるということですね」

![]() 「計画表を一つ余計に作っても、大したことはないと思うかもしれません。

「計画表を一つ余計に作っても、大したことはないと思うかもしれません。

大したことはないでしょう。一つの目的に1枚の計画表が増えるだけです。

ところで普通の工場で何件目的を作成するかとなりますが、わざわざISOのために活動計画を作るところはないでしょうね。過去よりしている省エネ活動とか、廃棄物削減活動、公害防止施設の修理とかあるはずです。そういうものをISO審査でISO規格が要求するobjectiveとして説明するのが正しい考え方です。

それぞれの会社や工場では、過去よりやりやすい、手間もお金もかからない方法で計画し実施しフォローしているでしょう。

それが目的用のプログラム、目標用のプログラムとなりますと、過去からある計画では間に合わないことになる。今まで1枚もので間に合っていたのが、目的の一覧表、個々の目的のプログラム、目標の一覧表、目標のプログラムと豪華になりますね、アハハハ」

![]() 「それは佐川さんの想像でしょう?」

「それは佐川さんの想像でしょう?」

![]() 「それは三田さんがお帰りなって、本間審査部長にお聞きしてのお楽しみとしましょう」

「それは三田さんがお帰りなって、本間審査部長にお聞きしてのお楽しみとしましょう」

![]() 「分かりました。彼に確認しましょう。

「分かりました。彼に確認しましょう。

3年の件もありましたね」

![]() 「規格ではobjectiveを立て、targetを定め、programme

「規格ではobjectiveを立て、targetを定め、programme

先ほど申しました、過去からの活動を見せるだけなら、企業は手間がかかりません。しかし3年以上となると、過去から3年以上の計画を立てているものなど本社ならともかく工場ではめったにないと思いますよ。

排水処理施設が壊れたから更新するなんてのを、3年計画でしますか?

何とかごまかして使いつつ、年末に翌年の投資計画を立てて申請するわけです。

もちろん本社が理屈をつけて投資を拒否するのも恒例ですが、何とか通り抜けると認められるわけです。それで翌年発注し工事をする。ですから長くて1年計画です。

戦略的な長期計画を作れと言われても、予防保全的に壊れる前にお金が出るなんて、ウチの会社じゃ想像つきません。という実態を考えると3年目標なんて現実離れています」

![]() 「そういうのは見聞きしましたね。私は経理でしたが、そんなにつれないことをしたつもりはありませんよ、アハハハ

「そういうのは見聞きしましたね。私は経理でしたが、そんなにつれないことをしたつもりはありませんよ、アハハハ

まあ全体としてお金が潤沢にあるわけではなく、もっとも必要なところから割り当てっていくわけで悪意はありません。

先ほど名前が出た本間審査部長は、3年とは、企業に長期的視野を持ってほしいからと言っていましたね」

![]() 「設備更新の認許が降りても、3年計画ということはあり得ません。予算が取れたら年度内に実行するのが鉄則です。

「設備更新の認許が降りても、3年計画ということはあり得ません。予算が取れたら年度内に実行するのが鉄則です。

そもそも期間についての要求がないところに、善意であろうと恣意的なものを織り込むことは、ISO規格を修正というか変更というか、規格を変えているわけです。

そういうことを認証機関がして良いのでしょうか」

![]() 「なるほど。規格要求と異なる審査基準では、認定審査で不適合になってしかるべきですな」

「なるほど。規格要求と異なる審査基準では、認定審査で不適合になってしかるべきですな」

![]() 「話は変わりますが、私たちは環境ISOを、置きもの、飾り物ではなく、会社で役に立つもの、日常使うものにしようと考えています。その目的のために頑張っているつもりです。

「話は変わりますが、私たちは環境ISOを、置きもの、飾り物ではなく、会社で役に立つもの、日常使うものにしようと考えています。その目的のために頑張っているつもりです。

まだドラフトの段階ですが、必死に読んでいます。和訳でなく原文を、

そして不明や疑問があれば、面識があろうがなかろうがISOTC委員とか、いくつもの認証機関に問い合わせたり、有償無償の規格説明会に参加したりしております」

![]() 「で問題というのは?」

「で問題というのは?」

![]() 「弊社は○○業界団体に加盟しておりまして、三田さんが取締役に就任された産業環境認証機関にISO審査を依頼しなければならないわけです。

「弊社は○○業界団体に加盟しておりまして、三田さんが取締役に就任された産業環境認証機関にISO審査を依頼しなければならないわけです。

ならばまっとうな規格の理解をしてほしい、そうであれば安心して審査依頼できると考えています。

それは私だけでなく、業界団体が設置した環境ISO研究会に参加している各企業の関係者も同じです。メンバーの多くはISO9001認証に関わった経験があり、認証機関と審査員のバラツキやゆらぎには苦労しています。

それは規格要求のレベルを下げろというのではありません。認証機関は規格要求にないことを言わないでくれ、規格通りの審査をしてほしいということです。

そうでないような話を聞いているから、我々が懸念しているわけです」

![]() 「著しい環境側面の決定方法も問題になりそうですか?」

「著しい環境側面の決定方法も問題になりそうですか?」

![]() 「大きな問題になると考えています」

「大きな問題になると考えています」

![]() 「社内ではスコアリング法というのか点数法と言うのか、その方法で著しい環境側面の決定方法を決定するのが一番良いという結論だそうです。実を言いまして私は出向したのが4月なので、その検討時にはいなかったのです。

「社内ではスコアリング法というのか点数法と言うのか、その方法で著しい環境側面の決定方法を決定するのが一番良いという結論だそうです。実を言いまして私は出向したのが4月なので、その検討時にはいなかったのです。

なんでも取締役が数人、イギリスに出張して、向うの認証機関で研修を受け実際に審査もしてきたそうです。向うにはBS7750

![]() 「いかなる方法でも、規格要求を満たす意味のあるものであればよろしいですが、理屈に合わない恣意的なものではダメでしょう」

「いかなる方法でも、規格要求を満たす意味のあるものであればよろしいですが、理屈に合わない恣意的なものではダメでしょう」

![]() 「社内の意見では、スコアリング法は理論的で評価する人が変わっても結果が変わらないそうです」

「社内の意見では、スコアリング法は理論的で評価する人が変わっても結果が変わらないそうです」

![]() 「それって全くの勘違いですね。スコアリング法の実際は恣意的そのものです。

「それって全くの勘違いですね。スコアリング法の実際は恣意的そのものです。

スコアリング法が理論的で人が変わっても結果が変わらないなんておっしゃる方に、ISO14001の審査をお願いしたくないです」

![]() 「恣意的とはどういうことでしょう?」

「恣意的とはどういうことでしょう?」

![]() 「三田部長さんは、スコアリング法についてご理解されていますか?」

「三田部長さんは、スコアリング法についてご理解されていますか?」

![]() 「理屈を習っただけです。量的、重要性など次元が異なるものを評価して掛け算で配点を決め、順位付けをすると聞きました。実際に計算をしたことはありません」

「理屈を習っただけです。量的、重要性など次元が異なるものを評価して掛け算で配点を決め、順位付けをすると聞きました。実際に計算をしたことはありません」

![]() 「実際にはしたことがない……山口さん、何か練習問題でもないかな?」

「実際にはしたことがない……山口さん、何か練習問題でもないかな?」

![]() 「探してきましょう」

「探してきましょう」

山口は部屋を出ていく。

![]() 「スコアリング法の実態は、評価する人が自分の期待するものにする方法です。つまり恣意的そのものです」

「スコアリング法の実態は、評価する人が自分の期待するものにする方法です。つまり恣意的そのものです」

![]() 「ちょっと意味が分かりせん。本間部長の話を聞くと、理屈が間違っているとは思えないが」

「ちょっと意味が分かりせん。本間部長の話を聞くと、理屈が間違っているとは思えないが」

山口がファイルを数冊と厚さ10センチほどの資料を抱えて部屋に入って来る。

山口が資料を三田部長に5センチほど渡し、残りを佐川との間において座る。

![]() 「簡単にご説明いたします。

「簡単にご説明いたします。

今ライン不良が継続的に発生していて、不良対策をしようと考えています。

不良の状況は表のようであったとします」

| 項目 | 発生件数/月 | 1件当たり損害額 |

| 不良A | 10件/月 | 1,500円 |

| 不良B | 20件/月 | 1,000円 |

| 不良C | 20件/月 | 800円 |

| 不良D | 40件/月 | 700円 |

![]() 「どこから手を付けるかと考えると、一番素直な考えは月の損害額の大きなものから手を打つということになると思います。

「どこから手を付けるかと考えると、一番素直な考えは月の損害額の大きなものから手を打つということになると思います。

ひと月の不良による損害額を計算すると……」

| 項目 | 月の損害額 |

| 不良A | 10×1,500=15,000円 |

| 不良B | 20×1,000=20,000円 |

| 不良C | 20×800=16,000円 |

| 不良D | 40×700=28,000円 |

注:参考:「点数法にトドメをさす、環境側面が計算ではいけないわけ」

![]() 「この場合、計算結果、損失金額が大きい不良Dの対策から取りかかると判断して間違いはないでしょう。

「この場合、計算結果、損失金額が大きい不良Dの対策から取りかかると判断して間違いはないでしょう。

あるいは事情があれば、例えばDは技術が確立しておらず現場の手におえないから、次善の策としてBから始めるとしても、それは裁量範囲でしょう。ただ間違っても損害の少ないAから始めようという発想はないでしょうね」

![]() 「その通りだと思います。

「その通りだと思います。

多分、この後どんでん返しがあるのだろうけど、アハハハ」

![]() 「しかしどんな問題の対策にも、上記の方法が使えるわけではありません。

「しかしどんな問題の対策にも、上記の方法が使えるわけではありません。

上記の不良対策の優先順序の決定においては、対策をするかしないかを決定する自由(権利)があるから、この方法が使えるのです。選択の決定権がない場合には、この方法は採用できません。

![]()

ある企業で次のような課題があったとします」

| 内 容 | |

| A | 市条例で10か月後から騒音規制が厳しくなる。 その対策として機械更新をするか防音壁を作らなければならない。 |

| B | 当社は省エネ法の対象であるが、既に乾いたぞうきんを絞っている状況で、これ以上の削減は難しい。 |

| C | お得意様から、今後、その会社の敷地内の駐車場に停めるにはエコカーでなければならないというお手紙を頂いた。 しかし現在当社ではすべての社有車は通常のガソリン車であり、このままでは客先の中に入れることができず外の駐車場に停めなければならない。 |

| D | 当社のPRTR報告を集計するためには従来はエクセルで計算していたが、省力のために情報システムで自動的に算出できるようにしたい。 しかし街のソフト屋に相談したら軽く1千万を超えそうだという。 |

![]() 「三田部長さん、こういった問題にスコアリング法を使えると思いますか?

「三田部長さん、こういった問題にスコアリング法を使えると思いますか?

とりあえず仮の配点表を作ってみました」

| 課題 | 法規制 | 客先要求 | 品質改善 | 費用削減 | 安全 | 総合効果 | |

| A | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | |

| B | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | |

| C | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 2 | |

| D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |

注:配点は適当に設定したもので、特段の意味はない。

![]() 「三田部長さん、上記課題の中で実行する優先は何で決まるでしょうか?

「三田部長さん、上記課題の中で実行する優先は何で決まるでしょうか?

この場合、点数の一番大きな課題Dを実施して、課題Aと課題Bは翌年にまた検討することにしよう……そんなこと絶対にできません。

もしすれば、手が後ろに回ります」

![]() 「山口さんのお話は分かりやすかったと思います。

「山口さんのお話は分かりやすかったと思います。

彼は今、点数を付けて順位を決める方法は、使える場合と使えない場合があると説明してくれました。

スコアリング法にはもう一つ問題があります。

それは点数を付けたとして比較できるのかということです。

山口先生、続きをお願いします」

![]() 「想像してほしいのですが、産業廃棄物と電力の使用を比較できるでしょうか?」

「想像してほしいのですが、産業廃棄物と電力の使用を比較できるでしょうか?」

![]() 「環境影響を考慮して配点すれば可能だと思います」

「環境影響を考慮して配点すれば可能だと思います」

![]() 「じゃあ環境影響を考慮して配点できますか?

「じゃあ環境影響を考慮して配点できますか?

電力と言っても、水力、火力、太陽光、風力、少しではありますが原子力もあります。それぞれの環境影響は異なります。どのように環境影響を考慮しますか?」

![]() 「電気の場合は簡単です。再生可能エネルギー証書があればゼロカーボンの証明になる。立派に配点が下がるはずだ」

「電気の場合は簡単です。再生可能エネルギー証書があればゼロカーボンの証明になる。立派に配点が下がるはずだ」

![]()

「それはCO2についてだけですね。

「それはCO2についてだけですね。

環境影響には自然破壊がありますが、太陽光は既に大きな社会問題になっています。反射による光害と熱害、事故による火災、稚拙な工事による崩落、大変なことになっています。これからは太陽光発電設備の廃棄物問題も起きるでしょう。

それから原発が放射性物質の廃棄処分や漏洩などの事故が言われますが、石炭火力発電においても石炭に含まれる放射性物質の大気放出が問題です。

そういうことを包括的に調べて把握しなければなりません。さて評点をどう付けましょうか?」

![]() 「確かに点数を付けるのは難しいことは分かった。

「確かに点数を付けるのは難しいことは分かった。

だがそういったことを考慮して、配点表は作られているのではないのですか?

私が講習を受けたとき、立派な配点表があった」

![]() 「そういうものを環境省や経産省は作っていません。CO2については発電所由来の換算係数は存在します。しかしCO2だけですね。

「そういうものを環境省や経産省は作っていません。CO2については発電所由来の換算係数は存在します。しかしCO2だけですね。

発電所となればどのようなものでも、自然破壊、廃棄物問題、騒音などは切っても切れません。そういう環境影響を含めた配点表など存在しません」

![]() 「じゃあ、あの配点表は何だったのだろう?」

「じゃあ、あの配点表は何だったのだろう?」

![]() 「多分、本間部長が

「多分、本間部長が

![]() 「そうなのか!

「そうなのか!

となると廃棄物のトン数のランク分けした配点表も同じか?」

![]() 「それかどうか知りませんが、私の見た配点表は電力の使用量と配点と、廃棄物のトン数と配点は傾斜が違っていましたね」

「それかどうか知りませんが、私の見た配点表は電力の使用量と配点と、廃棄物のトン数と配点は傾斜が違っていましたね」

この文を読んでいる皆さんは、自分の会社の配点表をチェックしてほしい。配点表が納得できるものなどほとんどない。

例を挙げればこのようなものだ。

![]()

|

|

電力量が10倍で配点は約10倍だが、廃棄物は10倍で配点は非線形で10倍をはるかに越えている。

これは電力は第1種と第2種のエネルギー指定が念頭にあるからで、廃棄物は多分、自社の廃棄物を有意にするため、アリエナイ数値のところは単に埋めたに過ぎないからだ。

次なる関門は、電力の10点と廃棄物の10点は何が等しいのだろうか?

比較するわけだから、電力700万kWhと廃棄物150tは環境影響が等しくないとならない。電力700万kWhとなると半導体工場でもなければ、工場が数か月動く電力であるが、廃棄物150tはそこそこ出てしまう。費用も電力は1億7千万、廃棄物処理は内容次第だが、塗料廃液なら数百万、桁違いだ。

スコアリング法を採用しているところで、配点を理論的に定めているところはないと思う。なぜなら、理論的にしようとすると著しい環境側面にしたいものが著しい環境側面にならず、したくないものが著しい環境側面になってしまうからだ。

著しい環境側面にしたいものを著しい環境側面にするって、恣意的って言わないか?

![]() 「三田部長さん、失礼ですがその配点表が信頼できるのかどうか出典、配点した根拠などを確認されることです」

「三田部長さん、失礼ですがその配点表が信頼できるのかどうか出典、配点した根拠などを確認されることです」

![]() 「これまでの説明を聞いただけで、足元が崩れてしまったような感じだよ」

「これまでの説明を聞いただけで、足元が崩れてしまったような感じだよ」

![]() 「私はスコアリング法を否定はしません。しかし御社が広めようとしている方法は、根拠のないでたらめです。

「私はスコアリング法を否定はしません。しかし御社が広めようとしている方法は、根拠のないでたらめです。

今まで説明したように、大きな問題がいくつかあります」

![]() 「先ほど山口さんが説明してくれた、点数で評価できないものもあること、点数化することができないものもあるということだね」

「先ほど山口さんが説明してくれた、点数で評価できないものもあること、点数化することができないものもあるということだね」

![]() 「もうひとつ、そもそも著しい環境側面の決定に際して、廃棄物と電力を比較する必要も意味もないからです」

「もうひとつ、そもそも著しい環境側面の決定に際して、廃棄物と電力を比較する必要も意味もないからです」

![]() 「どういうことでしょう?」

「どういうことでしょう?」

![]() 「著しい環境側面とは何でしょうか?」

「著しい環境側面とは何でしょうか?」

![]() 「環境影響が大きいとか、危険性があるとか、環境破壊のダメージが大きい環境側面です」

「環境影響が大きいとか、危険性があるとか、環境破壊のダメージが大きい環境側面です」

![]() 「そのとき廃棄物と電力を比較する必要がありますか?」

「そのとき廃棄物と電力を比較する必要がありますか?」

![]() 「著しい環境側面は何件までとか何点以上とかで、足切りしますよね。著しい環境側面が多すぎると管理しきれないし、少ないと活動テーマを選ぶのに困るからと聞きました。

「著しい環境側面は何件までとか何点以上とかで、足切りしますよね。著しい環境側面が多すぎると管理しきれないし、少ないと活動テーマを選ぶのに困るからと聞きました。

だから点数を付けるのは順位付けする、あるいは該当個数を少なくするためでしょうか?」

![]() 「著しい環境側面の定義はありますが、それを読んだだけでは著しい環境側面を理解できません。規格の4.1から4.6(この時点ではドラフトです)まで読んで、著しい環境側面が出てくるのは何カ所ありますか?」

「著しい環境側面の定義はありますが、それを読んだだけでは著しい環境側面を理解できません。規格の4.1から4.6(この時点ではドラフトです)まで読んで、著しい環境側面が出てくるのは何カ所ありますか?」

![]() 「すみません、規格を暗記していません」

「すみません、規格を暗記していません」

![]() 「規格本文で著しい環境側面が出てくるのは6回です。私が言うのはウソかもしれませんから、後でご確認ください。

「規格本文で著しい環境側面が出てくるのは6回です。私が言うのはウソかもしれませんから、後でご確認ください。

それは

- 法規制やその他の要求事項に関わるか?

- 手順を決める必要があるか?(手順を決めないと問題が起きる)

- 教育訓練する必要があるか?(教育訓練をしないと問題が起きる)

- 外部コミュニケーションを必要とするか?

- 改善を進めるとき考慮する(改善が義務ではない)

- 経営層に報告する必要があるか?(それほど重大なことである)

の6つです。

何件までとか何件以上などと規格に書いてありません。危険なものを扱っていれば多くなるでしょう。廃棄物は法規制を受けるから、量に関わりなく微量でも著しい環境側面です」

注1)注射針1個でも特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物)になる。但し工業用に使われたものを除く。

以前、医院を経営していた医師が、感染性廃棄物を処理委託するのが面倒と、ゴミに出して捕まったのがいた。また誰が埋めたか地中から大量の注射針が出てきて問題になったこともある。世も末だ。

注2)よく「不法投棄は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です」という看板を見かける。あれはウソではなく正しい。しかし実際にはすぐに罰金・懲役ということはない。

判例を探すといくつか見つかるが、物を捨てたりして市当局から適正に処分しろと言われても従わないとき、強制執行されて罰金とその費用を請求されたケースがある。

![]() 「廃棄物は少しでも著しい環境側面になるのですか?」

「廃棄物は少しでも著しい環境側面になるのですか?」

![]() 「そうです。分かり切っているものにスコアリング法を採用する意味がありません。先ほど申しました、著しい環境側面の要件のひとつに該当するだけで当選確実です」

「そうです。分かり切っているものにスコアリング法を採用する意味がありません。先ほど申しました、著しい環境側面の要件のひとつに該当するだけで当選確実です」

![]() 「うーん、ではなぜ弊社で検討した結果、スコアリング法を最善と考えたのでしょう?」

「うーん、ではなぜ弊社で検討した結果、スコアリング法を最善と考えたのでしょう?」

![]() 「ちょっと耳にしたのは、労働安全のリスク評価はスコアリング法らしいです

「ちょっと耳にしたのは、労働安全のリスク評価はスコアリング法らしいです

![]() 「労働安全ならスコアリング法が適しているのですか?」

「労働安全ならスコアリング法が適しているのですか?」

![]() 「先ほど出た、改善のとき費用対効果があるものから優先して実行すると同じ発想だと思います。こちらの場合は、改善といってもリスク低減でしょうけど。

「先ほど出た、改善のとき費用対効果があるものから優先して実行すると同じ発想だと思います。こちらの場合は、改善といってもリスク低減でしょうけど。

話が飛びますが、著しい環境側面から環境目的を探すと語る人もいます。本間部長に聞いてみてください。

それは間違いです」

![]() 「規格には環境目的を策定するとき、著しい環境側面を考慮に入れるとあったね?

「規格には環境目的を策定するとき、著しい環境側面を考慮に入れるとあったね?

著しい環境側面は、改善しなければならないのではないのか?」

![]() 「環境目的にすることでなく、環境目的策定のとき考慮に入れるだけです。そもそも環境側面を環境目的にすることは意味が通じません」

「環境目的にすることでなく、環境目的策定のとき考慮に入れるだけです。そもそも環境側面を環境目的にすることは意味が通じません」

![]() 「ええと……」

「ええと……」

![]() 「環境側面とは工作機械とか電力の使用とかであって、環境目標にするのはその削減とかのアクションになりますから」

「環境側面とは工作機械とか電力の使用とかであって、環境目標にするのはその削減とかのアクションになりますから」

![]() 「そういうこと……語義をよく理解していないと、皆さんと話もできないな」

「そういうこと……語義をよく理解していないと、皆さんと話もできないな」

![]() 「あのですね、著しい環境側面であって、改善などできないものもたくさんあるのです。

「あのですね、著しい環境側面であって、改善などできないものもたくさんあるのです。

PCBというのをご存じでしょう。私たちが子供の頃、カネミ倉庫が製造した米ぬか油にPCBが混入して多数の被害者を出したこと覚えていますか? それでPCBの規制がされました。

PCBというのをご存じでしょう。私たちが子供の頃、カネミ倉庫が製造した米ぬか油にPCBが混入して多数の被害者を出したこと覚えていますか? それでPCBの規制がされました。

その結果、多くの工場、オフィス、学校でPCBが保管されてますが、残念ながら処理方法のめどが立っていません

PCBは迷うことなく著しい環境側面ですが、環境目的など立てようがありません。

![]()

注:この時点では、まだPCB使用機器の処理方法のめどが立っていなかった。計画ができたのは21世紀である。

ともかく廃棄物は少量でも法規制がかかるから、著しい環境側面に間違いないという理屈で決まりです。

また工場のように電気を大量に使用していると省エネ指定工場になり、法規制を受ける。だから著しい環境側面に該当する。それだけのことです。

では電力を減らすため投資するか、廃棄物をリサイクルするための投資をするかを決めるとしましょう。そのときはいろいろな改善策について投資対効果を評価して、効果が大きい方を採用することになります」

![]() 「ふむ、ふむ」

「ふむ、ふむ」

![]() 「スコアリング法は比較するための手法です。選択肢があるときは、優先を決めるためにスコアリング法を採用しても良い。しかし選択の余地がない場合は、スコアリング法の出番はないのです。

「スコアリング法は比較するための手法です。選択肢があるときは、優先を決めるためにスコアリング法を採用しても良い。しかし選択の余地がない場合は、スコアリング法の出番はないのです。

当然、選択する理由・目的によって使われる指標、例えば金額なのか、効果なのか、投資対効果なのかなどが決まります」

![]() 「労働安全はそういう使い方なのですか?」

「労働安全はそういう使い方なのですか?」

![]() 「私は詳しくありません。ただリスクを評価して、リスクの大きいものから手を打つ、これは現場の小集団活動を例にして説明した、損失金額の大きいものから、あるいは効果の大きなものから手を打つという費用対効果で判断する場合に使う方法なのです。

「私は詳しくありません。ただリスクを評価して、リスクの大きいものから手を打つ、これは現場の小集団活動を例にして説明した、損失金額の大きいものから、あるいは効果の大きなものから手を打つという費用対効果で判断する場合に使う方法なのです。

ところで先ほど三田部長さんは、著しい環境側面が多すぎると管理しきれないから数を限定するとおっしゃった。

考えてみてください。毒物があります、危険物があります。法規制の対象になる施設があります、でも全部は管理できないから、できるものだけ管理します。

そんなこと通用しますか?

法規制があるときは、それに従うしかありません。そのとき別のものを優先して法律を守らないということは許されない。対応できないなら、廃業するしかありません」

![]() 「スコアリング法でも該当するときは最大の点数を与えることにすれば、佐川さんの言うのと同じことになりますよ」

「スコアリング法でも該当するときは最大の点数を与えることにすれば、佐川さんの言うのと同じことになりますよ」

![]() 「そりゃそうだけど、

「そりゃそうだけど、

![]() 「ということは、弊社が考えたスコアリング法は、そもそも全く間違いだったようですね。

「ということは、弊社が考えたスコアリング法は、そもそも全く間違いだったようですね。

帰ったら弊社のスコアリング法のサンプルを見てみます。いずれにしてもディメンションが違うのは比較できませんね」

![]() 「カテゴリーが同じでも、共通なディメンションで測れるかという疑問もあります。

「カテゴリーが同じでも、共通なディメンションで測れるかという疑問もあります。

著しい環境側面の定番は、電気、燃料油、廃棄物、化学物質ですね。それらは点数を付けても比較できそうにないのは一目瞭然です。

じゃあそのカテゴリーの中でなら比較できるのかとなります。

最も可能性がありそうな、燃料油の中で考えてみましょう。危険性と言ってもメタノールやガソリンは揮発性が高い、重油はいつまでも分解しないし燃えれば消化困難、灯油はミスト爆発を起こしやすい。それぞれの危険性が異なり比較できそうありません。

消防法での危険物の区分は、単に引火性の観点だけです」

| 品名 | 引火性 | 消火性 | 毒性 | 残存性 | 総合評価 | |

| メタノール | 大 | 良 | 大 | 無 | ? | |

| ガソリン | 大 | 中 | 中 | 短 | ? | |

| 灯油 | 中 | 中 | 中 | 中 | ? | |

| 重油 | 小 | 悪 | 中 | 長 | ? | |

注:評価はデタラメだ、苦情は受け付けない。

![]() 「これじゃ比較できませんよ。現実にはこのほかに悪臭、人体毒性、農作物への被害などの要素がありますよね」

「これじゃ比較できませんよ。現実にはこのほかに悪臭、人体毒性、農作物への被害などの要素がありますよね」

![]() 「それは分かる。じゃあ、どうしたら良いのか?」

「それは分かる。じゃあ、どうしたら良いのか?」

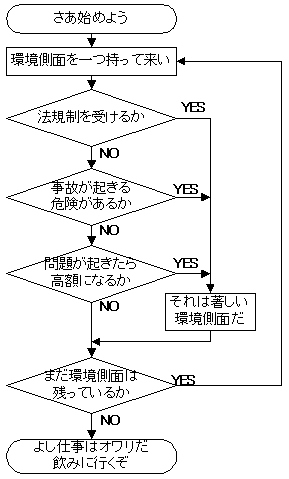

| ロジックゲート法の例 | |

|

![]() 「法規制に該当するならすべて著しい環境側面、同様に規格要求の6項目に該当するならすべて著しい環境側面という手法になると思います。

「法規制に該当するならすべて著しい環境側面、同様に規格要求の6項目に該当するならすべて著しい環境側面という手法になると思います。

手法とすると、フィルタリング法とかロジックゲート法と呼ばれるものでしょう」

![]() 「それしかないのか」

「それしかないのか」

![]() 「失礼な言い方ですが、そう考えない人は現場の仕事をしたことのない人です」

「失礼な言い方ですが、そう考えない人は現場の仕事をしたことのない人です」

![]() 「佐川さんはどんな業務を経験してきたのですか?」

「佐川さんはどんな業務を経験してきたのですか?」

![]() 「あまり自慢にならないです。高卒で入社して、現場で、機械加工、切削とかプレスとかですね。それから塗装、今は手持ちのスプレーなどは修理程度でメインは塗装ロボットです。そういう仕事をしていました。

「あまり自慢にならないです。高卒で入社して、現場で、機械加工、切削とかプレスとかですね。それから塗装、今は手持ちのスプレーなどは修理程度でメインは塗装ロボットです。そういう仕事をしていました。

ですから危険物、作業主任者、毒劇物、産業用ロボットの特別教育、公害防止管理者、特管産廃管理責任者、そんな資格を持っています。

その後、現場の管理者になりましたが、いろいろあって管理者をクビになり、品質保証の仕事に就き、ISO認証をして、本社に呼ばれたという流れです」

![]() 「ほう、本社に呼ばれたとは、すごい評価だったのですね。

「ほう、本社に呼ばれたとは、すごい評価だったのですね。

これからはISO14001の認証指導ですか」

![]() 「そうです。なるべく手間をかけず、無用なこと、意味のないことをさせない、そして規格の意図である『遵法と汚染の予防』を達成しようと考えております」

「そうです。なるべく手間をかけず、無用なこと、意味のないことをさせない、そして規格の意図である『遵法と汚染の予防』を達成しようと考えております」

![]() 「なるほど……」

「なるほど……」

・

・

・

その後、三田は小杉からもらった問題点リストの主要なものについて質問し、佐川と山口がそれに答えた。

そしてお昼になったのを機にお暇した。

暑さも過ぎてさわやかな感じだったので、電車に乗らず皇居外苑から日比谷公園を通って虎ノ門まで3キロを歩いた。

道々、いろいろ考える。あの佐川という奴は確かにすごく考えている。

小杉審査員からもらったリストにある問題のすべてに彼は即答した。もちろん彼の見解で本間部長を説得できるかとなると、疑問符が付くが、

彼は知識があることで天狗になっているのではなく、審査が始まってからいろいろ問題が起きないことを望んでいるのは間違いない。それは私利私欲のためなのか、それとも今後自分の仕事で、もめないことを望んでいるのか? まさか世のため人のためと思っているわけではないだろう。

彼の説明はそれらしく聞こえ、更にその解釈は認証機関にとってもメリットがあることばかりだ。審査で問題が起きても、もめずに収まるだろう。しかしもめる前に、いや審査する前に、認証機関が佐川流の考え方を徹底すれば、もめないことは間違いない。

素人考えだが、佐川流の考えの方が会社のためになると思える。

だが不思議なこともある。本間審査部長がそう言っているなんて、どうして知っているのだろうか? 予言者と言っていたが、それはジョークだろう。

・

・

・

会社に着くまえにコンビニで弁当を買い、自分の席で昼飯を食う。もうみんなは昼休みを終えて仕事をしている。

社員が100名と言っても、審査員が過半を占め、彼らはほとんど出張だから、広い事務所に全てが入っているが、30人ほどしか人はいない。

弁当を食べ終えて、お茶を飲みながら考える。

今日、佐川に会ったのは、明日の夜、打ち合わせると社長が言ったので、その事前勉強だった。その目的はほぼ達したと思うが、更なる問題というか迷いが増えた。

佐川の話を聞いて、佐川はまともな考えをしていると思う。その解釈だが、まるっきり本間部長の考えと反対だ。

どうすべきか時田部長に相談してみようと思う。彼には朝会ったから今日はいるはずだ。時間が取れれば午後に、なければ定時後でも話をしたい。

他の認証機関はどうなのかも知りたいが、これは難しそうだ。三田は出向してから外部の会合に出たことがなく、面識がない。総務部長では他の認証機関と話し合うことがない。知り合いで他の認証機関に行ったものもいないはずだ。

| ||||

さて、明日の夜の会議というか検討会には、どういう考えで臨むべきか?

本間審査部長の強引な理屈では、世の中通用しないだろう。

とはいえ自分が来る前に、社内で検討した結果が3年目標とかスコアリング法ならば、それを正当化する理屈を求めているのだろう。それにヨイショしなければならないものか?

![]() 本日の理解できないこと

本日の理解できないこと

3年目標とかスコアリング法が、認証機関の一部の人の意見で、他の人たちはそれに動かされていたということはないように思う。

私の経験だが、認証を受けていた会社がスコアリング法を止めたいというので、私が心配してその認証機関の幹部に電話して「○○社はスコアリング法を止めますのでよろしく」というと、問題ないという回答だった。

とはいえ心配性の私だから、審査前に担当となった審査員に会って、スコアリング法を止めるというと、それはいかんという返答だった。

それから懇切丁寧に説明した(つもりだ)。結果としてスコアリング法を止めることを不適合にしないという同意を得たが、本人は納得していなかったようだ。

そんな様子を見ると、審査員がスコアリング法以外をダメというのは、上から言われているからではなく、本人がそう信じていることは間違いない。

スコアリング法に疑問を持たないのは、真面目に考えていないということなのか?

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

ISO9001:1987・ISO9001:1994の「4.8 製品の識別及びトレーサビリティ」では「where appropriate」は「適切な場合」と訳されているが、意味からして「目的に応じて」とか「必要に応じて」の意味だろう。「適切」という訳が適切なのか疑問である。 | |

| 注2 |

遡及法とは法律の制定以前にさかのぼって、過去の事象や行為にまで適用されるもの。どこの国でも法律の原則として禁じられている。 ただ罪が軽減される方向のものは遡及的に適用されるものもある。民事の法律は社会の状況変化によっては遡及法もある。 あっ、韓国では遡及法は珍しくありません。 | |

| 注3 |

下記を参照 ISO9001:1987 4.1.1 ISO9001:1994 4.1.1 ISO14001:1996 4.3.3 なお、objectiveの訳し方は2015年版ですべて目標となった。ヤレヤレ | |

| 注4 |

ISO規格ではイギリスのスペルになっている。 | |

| 注5 |

BS7750とは1992年にイギリスの国家規格として制定された環境マネジメントシステムの規格。ISO14001の基になったと言われる。 参考 BS7750 | |

| 注6 |

労働安全衛生では点数を付けてリスクの大小を比較するのが定番である。私はその根拠を探したが、そういう手法を説明するものばかりがヒットしたが、その根拠を示したものを見たことがない。 CINIIを見たが、労働安全衛生のリスク管理について、この計算方法に関する収録された論文はなかった。 参考資料 リスクアセスメント・ハンドブック実務編 | |

| 注7 |

2012年のこと、指導した会社が審査を受けるとき、事前に担当予定のK審査員にスコアリング法ではないと説明した。K審査員はスコアリング法は労働安全衛生で広く使われていて、とても有効だとご自身の体験を語られた。 まあその会社がスコアリング法でないことは言い含めたのだが、あのように信仰ともいえるようなスコアリング法の有効性を語るということは、労働安全衛生の分野では信頼されているのだろうと感じた。今でも熱気ある説明を覚えている。 | |

| 注8 |

JESCO(日本環境安全事業)が処理を開始したのは2004年である。カネミ事件が起きてから、実に36年後であった。 処理完了予定は当初2021年だったが、2025年時点まだ終わらず、2027年の予定である。 PCBは多種多様の用途で使われていた。 オフィスでは使い勝手が良いと、複写伝票に使われていた。それで使用禁止になったとき、未使用のPCB含有伝票を大事に保管していた銀行もあったが、なくしてしまえと使い切ったところもあった。 人情、紙より薄いどころか、倫理観、複写伝票より薄い… その他、蛍光灯のトランス、エレベーターのケーブルなど身近なところにたくさん使われていた。 当然長期保管中に、多数の紛失があった。東日本大震災のときも津波で流されたPCB機器は大量にある。 そもそも50年も保管しろというのは無理だろう。そうなったのには理由がある。 多くの人が完璧な処理を望んだからだ。日本はものすごく厳しい基準を定めたために、処理方法を考えるのに40年かかり、処理するのに23年もかかったわけだ。 諸外国では規制対象のPCB濃度を、日本の10倍とか20倍まではOKとして、それ以下のものは通常の廃棄物として、さっさと処理した。そのためにフランスやアメリカで、被害が出たという話は聞いたことがない。 世の中は良く考えないと、良かれと思ったことが最悪になることもある。 |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|