注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

ここは産業環境認証機関の小部屋である。小部屋と言っても容疑者を尋問するためのものでなく、認証機関のお客様を応接する部屋だ。

昼過ぎに三田部長が時田部長に、吉宗機械を訪ねたこと、話し合ったことを伝えて、どうしようかと相談した。

何分も話を聞かずに、時田部長は自分ひとりで負うには重すぎると思ったのか、めんどくさいことは他人に回そうとしたのか、本間部長と三人で話し合ったほうが良いのではないかという。明日の夜、社長が打ち合わせする予定なので、今晩話し合いすることになった。

| 鳩 首 会 談 | ||

| 本間審査部長 |  | 時田技術部長 |

| 三田総務部長 |

ということで今、夕方6時少し前、例の小部屋のひとつに3人が鳩首を集めた。

![]() 「時田さんから呼ばれたときチラッと聞いたけど、吉宗機械の奴は、3年目的は間違いで、スコアリング法は間違いで、目的と目標のプログラムが必要というのも間違いと言ったそうだね?」

「時田さんから呼ばれたときチラッと聞いたけど、吉宗機械の奴は、3年目的は間違いで、スコアリング法は間違いで、目的と目標のプログラムが必要というのも間違いと言ったそうだね?」

![]() 「ハイ、そういう説明を受けました。私はそれを聞いてなるほどと思いました」

「ハイ、そういう説明を受けました。私はそれを聞いてなるほどと思いました」

![]() 「失礼だが三田さんは出向してからISO認証に関わったのですよね。

「失礼だが三田さんは出向してからISO認証に関わったのですよね。

そういう初心者レベルでは、言葉巧みに話をされて、その気になってしまったのではないですか」

![]() 「そうかもしれませんね。でも私の話を聞いてほしいです。その上で判断してほしい。

「そうかもしれませんね。でも私の話を聞いてほしいです。その上で判断してほしい。

まず目的3年以上という根拠を問われました」

![]() 「なことはどうでもいいんだよ。ウチが決めたと言い切れよ」

「なことはどうでもいいんだよ。ウチが決めたと言い切れよ」

![]() 「私は品質監査とか環境監査というものをしたことがありませんが、会計監査も業務監査も30年以上してきました。世間では監査のプロと目されています。

「私は品質監査とか環境監査というものをしたことがありませんが、会計監査も業務監査も30年以上してきました。世間では監査のプロと目されています。

私の経験では、監査基準を明確にせず監査を始めたことはないし、根拠を示さず不適合を出したこともありません。

監査基準がどうでも良いとか、自分が決めたなんてのは、監査じゃありません」

![]() 「デタラメだと 💢」

「デタラメだと 💢」

![]() 「まだISO14001はドラフトの段階で、環境審査の規格は制定されていません。しかしISO9001では、品質審査の規格としてISO10011-1

「まだISO14001はドラフトの段階で、環境審査の規格は制定されていません。しかしISO9001では、品質審査の規格としてISO10011-1

ISO10011-1の5.3.2.2では『不適合については、監査の基準となった規格又はその他の関連文書のどの要求事項に抵触するかを明確にする』とあります。方法論は会計監査と変わりません。

環境ISOの審査でも、そこのところは変わらないと思います」

![]() 「見せてみろ」

「見せてみろ」

三田はISO9001対訳本を広げて該当ページを示す。

注:ISO9001:1987の対訳本には、ISO10011-1〜-3が収録されていた。

今だってISO9001やISO14001の対訳本にISO17021を収録しても良いはずだが、日本規格協会はケチだからしない。

![]() 「ISO10011はガイダンス(指針)じゃないか。Shallでなくshouldだよ、必須じゃない」

「ISO10011はガイダンス(指針)じゃないか。Shallでなくshouldだよ、必須じゃない」

![]() 「現在、審査の規格と言いますとそれしかありません。いずれにしてもいかなる監査でも、根拠を書かないで不適合にすることはできません。ましてや規格に定めてないことで」

「現在、審査の規格と言いますとそれしかありません。いずれにしてもいかなる監査でも、根拠を書かないで不適合にすることはできません。ましてや規格に定めてないことで」

![]() 「私はイギリスに行って学んできたんだ」

「私はイギリスに行って学んできたんだ」

![]() 「イギリスでは根拠を書かなくて良いのですか?」

「イギリスでは根拠を書かなくて良いのですか?」

![]() 「いや、それは必須だ」

「いや、それは必須だ」

![]() 「ではイギリスでは何らかの組織か法規制などが、objectiveを3年以上と言っているのですか? 3年未満はnon-conformity(不適合・NGの意味)としているのですか?

「ではイギリスでは何らかの組織か法規制などが、objectiveを3年以上と言っているのですか? 3年未満はnon-conformity(不適合・NGの意味)としているのですか?

実を言いまして、私が外資系認証機関に問い合わせたらまずいというか弊社の恥と思いまして、今日、吉宗機械でお会いした人に頼んで、B○○社に電話して聞いてもらいました」

注:B○○社とは、この物語でディブ・ハワードの勤める認証機関である。

![]() 「その様子では3年ではないと言ったのか?」

「その様子では3年ではないと言ったのか?」

![]() 「直接の回答はもらえませんでした。その代わりにISO14004のドラフトを読めと言われました。

「直接の回答はもらえませんでした。その代わりにISO14004のドラフトを読めと言われました。

ご存じと思いますが、ISO9001が認証規格で、それと別に認証用の規格ではなく、会社の品質管理を向上させるための参考書のような位置づけでISO9004があります。

それと同じくISO14001は認証規格で、認証を目指さずに会社の環境マネジメントシステムを見直すための規格としてISO14004が検討されていて、現在14001と同じくドラフトがレビュー中です」

![]() 「それにはどう書いてあるんだ?」

「それにはどう書いてあるんだ?」

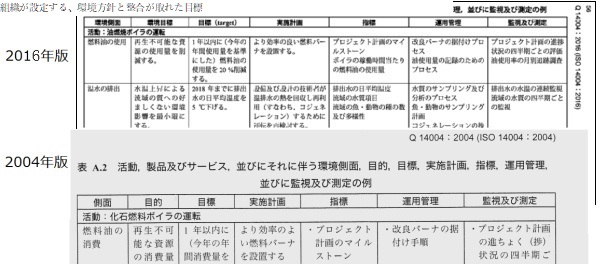

![]() 「本文に解説がありますが、環境マネジメントプログラムの雛形も載っています。ご覧になったほうが分かりやすいでしょう」

「本文に解説がありますが、環境マネジメントプログラムの雛形も載っています。ご覧になったほうが分かりやすいでしょう」

![]() 「ウチにあるのか?」

「ウチにあるのか?」

![]() 「技術部で入手している。ここに持ってきている。

「技術部で入手している。ここに持ってきている。

期間については何も言及していない。というかobjective(目的)の理解が我々とは違うようです」

![]() 「どう違うの?」

「どう違うの?」

![]() 「ここを……付録の図表ですが、省エネの目的は『再生不可能な資源の消費量を削減する』とあり目標は『1年以内に今年比20%削減する』となっている」

「ここを……付録の図表ですが、省エネの目的は『再生不可能な資源の消費量を削減する』とあり目標は『1年以内に今年比20%削減する』となっている」

![]()

|

![]() 「この図表をみるとobjectiveは3年後の目標ではないだけでなく、具体的ではない。目的とは方向を示すだけで、具体的なことは目標で定めている。

「この図表をみるとobjectiveは3年後の目標ではないだけでなく、具体的ではない。目的とは方向を示すだけで、具体的なことは目標で定めている。

英英辞典を見ると、targetとはobjectiveの下位のものではなく、objectiveを実現する途中段階での達成目標のようで、日時と指標で表されるようだ」

![]() 「ええと、どういうことですか?」

「ええと、どういうことですか?」

![]() 「計画の完了が目的で、途中経過の日時と到達点が目標といいますか、targetとは計画でなく、計画表に書き込まれる一定時期におけるパフォーマンスのようです」

「計画の完了が目的で、途中経過の日時と到達点が目標といいますか、targetとは計画でなく、計画表に書き込まれる一定時期におけるパフォーマンスのようです」

![]() 「ISO14001の3.10環境目標の定義は『環境目的から導かれ、その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマンスの要求事項』とあります。私はそれだけではイメージできませんでしたが、時田部長の説明を聞くとそういうことかと納得します」

「ISO14001の3.10環境目標の定義は『環境目的から導かれ、その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマンスの要求事項』とあります。私はそれだけではイメージできませんでしたが、時田部長の説明を聞くとそういうことかと納得します」

本間部長は時田部長の持ってきたISO14004とISO14001のドラフトを、ひったくるように手に取り、じっくりと眺める。

![]() 「確かにこの図表をみると、目的と目標の関係は、我々が今まで考えていたものとは違うようだ。

「確かにこの図表をみると、目的と目標の関係は、我々が今まで考えていたものとは違うようだ。

うーん、そうすると1枚の紙に、目的も目標もマネジメントプログラムを書き込めるということか」

![]() 「そう思えますね」

「そう思えますね」

![]() 「うーん……それじゃ3年目的は間違いということの説明は?」

「うーん……それじゃ3年目的は間違いということの説明は?」

![]() 「元々、規格に『目的は3年以上先のこと』という記述はありません。

「元々、規格に『目的は3年以上先のこと』という記述はありません。

我々も、企業に長期的視野を持ってほしいという思いがあり、それには3年あれば十分だろうということから、そうしようと決めたと記憶しています」

![]() 「そうなると目的は1年でも、1年以内でもよいということになるのか?

「そうなると目的は1年でも、1年以内でもよいということになるのか?

しかしこの図表をみると、目的とは遠大なものであって、法改正対応とか設備の導入などは目標の一つに過ぎないようだ。

それもどうかと思うが……」

![]() 「目的とは、どういう性質のものが該当するか、ということは議論が必要ですね。

「目的とは、どういう性質のものが該当するか、ということは議論が必要ですね。

先日、業界団体に行った後に、この問題を小杉君と二人で考えました。経営学ではobjectiveというものは一つではありません」

![]() 「一つではないとは?」

「一つではないとは?」

| 戦 略 目 的 |

|

| 戦 術 目 的 |

|

| 運 用 目 的 |

![]() 「目的と言っても階層があるのです。上位は戦略目的(Strategic Objectives)、次が戦術目的(Tactical Objectives)、そして運用目的(Operational Objectives)だそうです。

「目的と言っても階層があるのです。上位は戦略目的(Strategic Objectives)、次が戦術目的(Tactical Objectives)、そして運用目的(Operational Objectives)だそうです。

戦略を考えるのは経営層、せいぜい部長級まででしょう。

課長はその戦略を基に個々の作戦における戦術を考えます。担当者だって戦術から演繹された達成すべき運用目的があります。いずれもObjectiveですな。

このように戦略はブレークダウンされ、日々の活動に展開されるわけです」

![]() 「その考えですと、今まで当社で考えていた目的は戦術目的になるのでしょうか?

「その考えですと、今まで当社で考えていた目的は戦術目的になるのでしょうか?

先ほど本間さんがおっしゃった法改正対応とか設備の導入などは戦略でもなく、日常の運用でもないでしょう。

であれば戦略目的は3年とか5年の長期計画になるでしょうけど、戦術目的は1年となりますか」

![]() 「戦術目的が1年と決めつけるのもないでしょう。そもそも計画のスパンは決まっているわけではありません。年度首に予算が取れたものは年度内が期限でしょうけど、法改正対応は法律次第で期限が決まるでしょう」

「戦術目的が1年と決めつけるのもないでしょう。そもそも計画のスパンは決まっているわけではありません。年度首に予算が取れたものは年度内が期限でしょうけど、法改正対応は法律次第で期限が決まるでしょう」

![]() 「ビジネスの要求次第で納期が定まるということですね。

「ビジネスの要求次第で納期が定まるということですね。

法対応であってもそれに対応するための開発に何年もかかるものもありますしね」

・

・

・

![]() 「スコアリング法はどうなんだ?」

「スコアリング法はどうなんだ?」

![]() 「まず著しい環境側面を理解していれば、そういう発想はしないと言われました」

「まず著しい環境側面を理解していれば、そういう発想はしないと言われました」

![]() 「著しい環境側面を理解しろとは、どういう見方をすれば良いのか?」

「著しい環境側面を理解しろとは、どういう見方をすれば良いのか?」

![]() 「著しい環境側面の定義を読んだだけでは、著しい環境側面を理解できないというのです。

「著しい環境側面の定義を読んだだけでは、著しい環境側面を理解できないというのです。

理解するためには、規格(この時点ではドラフト)本文の4.1から4.6まで読んで、著しい環境側面について何と書かれているかを理解しろというのです。

彼は……あっ先ほど名刺をお渡しした佐川という男です……彼は、著しい環境側面とはドラフト本文を読むと、次の6項目になると言います。

- 法規制やその他の要求事項に関わるか?

- 手順を決める必要があるか?(手順を決めないと問題が起きる)

- 教育訓練する必要があるか?(教育訓練をしないと問題が起きる)

- 外部コミュニケーションを必要とするか?(外部に影響する)

- 改善を進めるとき考慮する(改善が義務ではない)

- 経営層に報告する必要があるか?(それほど重大なことである)

そして著しい環境側面かどうかの判定は、この規格要求通りにYES/NO判定を行えば良いというのです」

![]() 「論理回路のロジックゲートですね」

「論理回路のロジックゲートですね」

![]() 「論理式で個々の要求事項への該非を判断するということか」

「論理式で個々の要求事項への該非を判断するということか」

![]() 「この方法ですと、恣意的なバラツキはなくなります」

「この方法ですと、恣意的なバラツキはなくなります」

![]() 「スコアリング法より良いと言うのか?」

「スコアリング法より良いと言うのか?」

![]() 「まずスコアリング法は不適だということです。

「まずスコアリング法は不適だということです。

スコアリング法の例をいくつも出され、大きな問題として三つ提示されました。

ひとつは評点を付ける根拠が複雑で、現実にはできないこと

ひとつは他カテゴリーとの点数の大きさを合せることができないこと

ひとつは、そもそも個々の環境側面の環境影響を把握すれば良く、他と比較する意味がないことでした」

![]() 「1番目、2番目が難しいことは分かるが、できないということは納得できないな。

「1番目、2番目が難しいことは分かるが、できないということは納得できないな。

それに3番目の、環境側面同士を比較する意味がないとはどういうことだ?」

![]() 「私は説明を受けて納得しました。理屈は単純明快です。

「私は説明を受けて納得しました。理屈は単純明快です。

大要としては、先ほど言いました規格の中で著しい環境側面についての要求を考えると、すべての著しい環境側面に対応しなければならず、優先順序を考えることもなく、個数を限定することなどできるわけもないから、ロジックゲートで判断したものが著しい環境側面と決定すれば終わりと言いました」

![]() 「まあ、それは直接話を聞いてみたいな。

「まあ、それは直接話を聞いてみたいな。

著しい環境側面から目的を選ぶことは、我々と同じ考えなのだろうな?

![]() 「全くそうは考えていません。規格は『4.3.3目的・目標の設定し見直すときに、組織は、(中略)、著しい環境側面(中略)に配慮しなければならない』でして、『配慮』の原語は『consider』ですから必須ということではないですね」

「全くそうは考えていません。規格は『4.3.3目的・目標の設定し見直すときに、組織は、(中略)、著しい環境側面(中略)に配慮しなければならない』でして、『配慮』の原語は『consider』ですから必須ということではないですね」

![]() 「それはおかしい。じゃあ著しい環境側面は何のために調べたのか?」

「それはおかしい。じゃあ著しい環境側面は何のために調べたのか?」

![]() 「それは明白です。ISO規格の要求である、著しい環境側面は管理しなければ問題になるからです。

「それは明白です。ISO規格の要求である、著しい環境側面は管理しなければ問題になるからです。

具体的には先ほどの6面、つまり法規制に関わる、手順を決めないと問題が起きる、教育訓練しないと問題が起きる、問題が外部に及ぶ、それ故、経営層が知っていなければならないからです。

環境目的として改善を図る義務はありません。規格にも書いてある通りです。

環境目的として改善を図る義務はありません。規格にも書いてある通りです。

例えばPCBは法規制もあり、漏れれば重大な毒性で大問題になります。だからしっかり管理しなければならない著しい環境側面です。

でも改善する術がありません。ですから環境目的を立てようありません

![]() 「うーむ」

「うーむ」

翌日、定時後である。

社長と取締役4名が集まった。

![]() 「このメンバーが残業するなんて月一くらいしかないのに、良く集まったものだ」

「このメンバーが残業するなんて月一くらいしかないのに、良く集まったものだ」

![]() 「そりゃ、これからウチの柱となるISO14001の解釈となれば大事ですよ。それにウチは他のビジネスと違って、総務も営業も皆、ISO審査を理解していなければ仕事になりませんから」

「そりゃ、これからウチの柱となるISO14001の解釈となれば大事ですよ。それにウチは他のビジネスと違って、総務も営業も皆、ISO審査を理解していなければ仕事になりませんから」

![]() 「そうかそうか、じゃあ、早速始めよう。

「そうかそうか、じゃあ、早速始めよう。

聞くところによると、三田さんは昨日、吉宗機械を訪問して、ヒアリングしてきたそうですね」

山形社長 | ||

本間審査部長 本間審査部長 |

||

三田総務部長 |  時田技術部長 時田技術部長 |

![]() 「はい、一昨日のこのメンバーでの会議で、先日の業界団体で時田さんが注目したという吉宗機械のお二人に会ってまいりました」

「はい、一昨日のこのメンバーでの会議で、先日の業界団体で時田さんが注目したという吉宗機械のお二人に会ってまいりました」

![]() 「得るところはありましたか?」

「得るところはありましたか?」

![]() 「まず、私は皆さんのように、ISO14001に以前から関わっていたわけではありません。それで、今日残業で打ち合わせするということでしたので、それまでに自分の知識を深めるためにも、質問の内容を確認したかったのです」

「まず、私は皆さんのように、ISO14001に以前から関わっていたわけではありません。それで、今日残業で打ち合わせするということでしたので、それまでに自分の知識を深めるためにも、質問の内容を確認したかったのです」

![]() 「先日の会議で時田部長がまとめてくれた質問、たくさんありましたよね。あれについて内容の確認をされたということですか?」

「先日の会議で時田部長がまとめてくれた質問、たくさんありましたよね。あれについて内容の確認をされたということですか?」

![]() 「そのつもりでした。結果として全部の質問を聞くのは時間的に無理で、お話を聞けたのは3割程度でした。一つ質問すると、その説明に知らないことが出てきて、そこから話が広がって……とりとめがないわけではなく、理解するにも多様な情報が必要であること、私が不勉強なことを思い知らされました」

「そのつもりでした。結果として全部の質問を聞くのは時間的に無理で、お話を聞けたのは3割程度でした。一つ質問すると、その説明に知らないことが出てきて、そこから話が広がって……とりとめがないわけではなく、理解するにも多様な情報が必要であること、私が不勉強なことを思い知らされました」

「具体的にはどういうことでしょう?」

![]() 「私が質問すると、佐川という人でしたが、ISO14004のドラフトとかBS7750を引用したり、審査にはISO10010を引用したりと無知を実感させられました」

「私が質問すると、佐川という人でしたが、ISO14004のドラフトとかBS7750を引用したり、審査にはISO10010を引用したりと無知を実感させられました」

「ISO14001のドラフトだけでは足りないということですか?」

![]() 「そうです。環境目的は3年というお話がありましたが、それが悪い理由を多様な観点から説明されました。そのとき当たり前のように、そういった規格や政府の公報などを引用するのです」

「そうです。環境目的は3年というお話がありましたが、それが悪い理由を多様な観点から説明されました。そのとき当たり前のように、そういった規格や政府の公報などを引用するのです」

![]() 「オイオイ、先日のとき本間部長は3年間は問題ないと言ったな」

「オイオイ、先日のとき本間部長は3年間は問題ないと言ったな」

![]() 「そう考えています。ただ3年より短いからダメというと角が立ちますから、検討が甘いとか計画が不十分とかの理由にしたらと思います」

「そう考えています。ただ3年より短いからダメというと角が立ちますから、検討が甘いとか計画が不十分とかの理由にしたらと思います」

「それはどうなのでしょう。本当に3年より短いことが悪いなら、それを理由に不適合にすべきでしょう。それとも3年について自信を無くしたのですか?」

![]() 「あっ、そうだ、顧問弁護士に聞くの忘れてたな。

「あっ、そうだ、顧問弁護士に聞くの忘れてたな。

時田部長、明日にでも弁護士の先生に問い合わせしてくれませんか」

![]() 「承知しました」

「承知しました」

![]() 「3年の見解は弁護士の先生に聞いてからだな。

「3年の見解は弁護士の先生に聞いてからだな。

私が一番気になっていたのはスコアリング法なんだけど、それについては吉宗機械はどうだったのかな?」

![]() 「スコアリング法の大きな問題として、三つ挙げられました。

「スコアリング法の大きな問題として、三つ挙げられました。

ひとつは正しく評価して点数を付ける方法がないということです」

![]() 「ないとは乱暴だ。難しいのは分かるが」

「ないとは乱暴だ。難しいのは分かるが」

![]() 「使用している電気にしても発電方法が多々あります。エコ電気なんて呼び方もありますが、再生可能エネルギーによる発電は、CO2を発生させないと計算するようです。

「使用している電気にしても発電方法が多々あります。エコ電気なんて呼び方もありますが、再生可能エネルギーによる発電は、CO2を発生させないと計算するようです。

しかし環境への影響は、太陽光発電も風力発電も極めて大きく、社会的問題になっています

「それは電気についてだけかな? それ以外の側面でもということかな?」

![]() 「それ以外についてもです。

廃棄物といっても、廃油、廃酸では環境影響が違います。通常の可燃ごみにくらべて、廃酸なら同じ重量で処理費用が10倍になるでしょう。処理費用が環境影響とリンクしているとは言えませんが、廃棄物によって環境影響が大きく違うのは自明です。

「それ以外についてもです。

廃棄物といっても、廃油、廃酸では環境影響が違います。通常の可燃ごみにくらべて、廃酸なら同じ重量で処理費用が10倍になるでしょう。処理費用が環境影響とリンクしているとは言えませんが、廃棄物によって環境影響が大きく違うのは自明です。

ならば廃棄物○トンなら○点とはいきません。廃酸に限ってもpH4とpH1では環境影響は違うでしょうし、重金属を含んでいれば、また違います」

![]() 「細かく分ければ、きりも限りもない。そこはおおよその区分と配点で、考えても良いのではないかな」

「細かく分ければ、きりも限りもない。そこはおおよその区分と配点で、考えても良いのではないかな」

![]() 「そういう事情はあるでしょう。でも廃棄物とエネルギーの点数が比較する意味がある程度の信頼性が取れるでしょうか?

「そういう事情はあるでしょう。でも廃棄物とエネルギーの点数が比較する意味がある程度の信頼性が取れるでしょうか?

まさか、一般ごみと特管産廃が一緒くたはないでしょう。

問題はそればかりではありません。私がこちらに来て教えられたスコアリング法では、電力の点数と廃棄物の点数を比較して重要さを比較しています。

電気の点数10点と、廃棄物の点数10点は、等しい環境影響なのでしょうか?」

![]() 「本間部長、ウチのテキストの配点表で、そこは合わせているのでしょう?」

「本間部長、ウチのテキストの配点表で、そこは合わせているのでしょう?」

![]() 「そう考えております」

「そう考えております」

![]() 「私は環境問題は素人です。ですが大学を出てから経理一筋で、

「私は環境問題は素人です。ですが大学を出てから経理一筋で、

半導体工場では年間200億とか400億の電気代を払います

半導体工場では年間200億とか400億の電気代を払います

一方、廃棄物処理の費用に数億も払うところは、まずないですね

こちらに来てから、頂いた環境影響評価のテキストを昨日読み直しました。廃棄物の10点と電気代の10点は同等に扱っています。でも費用は桁違いです」

![]() 「それは費用と環境影響は比例関係にないからですよ」

「それは費用と環境影響は比例関係にないからですよ」

![]() 「私もそう思います。でも10点なら等しい環境影響でなければなりません。

「私もそう思います。でも10点なら等しい環境影響でなければなりません。

本間部長はどうして双方の10点の環境影響が等しいと言えますか。調査をしたのでしょうか。論文の引用なら出典はありますか?」

![]() 「…………」

「…………」

・

・

・

2時間経過した。皆いろいろな意見を述べるが、それによって議論が進展していない。堂々めぐりというか、とにかく議論した成果がない。

ただ皆が認識したのは、現行の環境影響の評価方法は、非常に怪しげな理屈であるということだ。

|

|||

社長は内心、呆れていた。専門家を自称する本間部長ほか数名が、イギリスに4か月駐在して、研修を受け実習もしてきた。帰国して、BS7750は調べつくしたと豪語した。

そして自信作と言って著しい環境側面評価法をまとめた。それは他社には真似できないものだと言っていた。

それが経歴からは素人と思われる三田部長が、出身会社に半日行って話を聞いてきただけでグダグダではないか。

懸念されるのは、問題はこの件だけではないのではないか? 心配だ。

![]() 「私は皆さんが欧州に数か月行って、いろいろ勉強してきたことを知っている。そして長期間の検討で環境影響の評価を考えたと思う。

「私は皆さんが欧州に数か月行って、いろいろ勉強してきたことを知っている。そして長期間の検討で環境影響の評価を考えたと思う。

だが、規格の理解とか手法の使い方など、まだまだ検討不足なんじゃないかな」

![]() 「いや、我々は十分検討してきたと思います」

「いや、我々は十分検討してきたと思います」

![]() 「とはいえ三田さんが発せられた、無邪気と言っては失礼だが、素朴な疑問に答えられないじゃない。

「とはいえ三田さんが発せられた、無邪気と言っては失礼だが、素朴な疑問に答えられないじゃない。

あと半年少々、来年(1996)の夏以降になれば、規格が制定されなくても、審査を開始する。そのとき他の認証機関から、笑われることのないようにして欲しい」

![]() 「規格制定前から審査をするのですか?」

「規格制定前から審査をするのですか?」

![]() 「既に

「既に

規格が正式発行されるとき多少変更があれば、変更部分だけ追加で審査して正式な審査登録証を出す。そういう流れだ」

「そうなるでしょうね。認証のトップ争いは過熱しています。当社だけが規格が制定されてからなんて言ってたら、ブームに乗り遅れます」

![]() 「我々の規格の理解が問題なら、どうすれば良いのですか?」

「我々の規格の理解が問題なら、どうすれば良いのですか?」

![]() 「そりゃ、私が聞きたいよ。

「そりゃ、私が聞きたいよ。

三田部長の話を聞いて、私も同じ感想を持った。

スコアリング法でも良いし、目的が3年でも良い。三田部長と私を納得させる方法を考えてよ。その仕事は技術部長と審査部長でしょう」

![]() 「えっ、私もですか?」

「えっ、私もですか?」

![]() 「技術部長が技術的なことをしないで何するの?」

「技術部長が技術的なことをしないで何するの?」

上の文句から麻生さんの言葉が思い浮かんだら、あなたはオタクかも?

・

・

・

8時過ぎに、疲れ果てて出た結論は、吉宗機械の佐川氏を呼んで話を聞こうという、どうしようもない結論だった。

![]() 本日の進歩

本日の進歩

前回の第66話は本文だけで14,800字ありました。真面目に読めば40分はかかるでしょう。脚注や文末脚注を真面目に読んでいたら、更に20分くらい追加になる。

ということで本日第67話は6,000字を目標にしました。目標は達せられず、結果は8,400字でした。それでも第66話に比べ半減しました。

朝始業前に読むには、これでも長すぎるかもしれません。

ちなみに新聞小説は一日900文字です。こちらには行間改行もありますから、実際の文字数は8掛けから9掛けで720字から800字でしょうか。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

ISO10011など20年も昔に廃止され、guide62、ISO19011、ISO17021などに、監査のルールは変わってきた。 だが監査/審査の基本である、「不適合にするには、根拠と証拠をしっかり示すこと」は、昔も今も変わらずISO17021やISO19011で定められている。 | |

| 注2 |

著しい環境側面から環境目的を選ぶなどという、迷信を信じる人はいないだろうとネットを漁った。 なんと!それ以上にすごいことを書いている認証機関があった。 「著しい環境側面は環境へ大きな影響があるものではなく、組織が重要と考える環境に関わる要素です。」 本当かよとのけぞってしまった(笑) まあ、ここは有益な環境側面もあると記述しているから推して知るべしかな。 | |

| 注3 |

このお話は今1995年である。 PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処理は、2001年のストックホルム条約(POPs条約)により、使用を2025年までに全廃し、2028年までに適切に処分することを決めた。 日本がPCB廃棄物特別措置法を2001年に制定し、JESCO(日本環境安全事業)が処理を開始したのは2004年である。 | |

| 注4 |

太陽光発電は、反射による光害と熱害、事故による火災、稚拙な工事による崩落、壊れて放置された施設、そこから漏れる内容不明の液体など、大都会の人が知らないところで大変な問題になっている。 太陽光発電の本質的な問題ではないと言えるかもしれないが、施行業者、運営事業者のアセスメント不足や無管理によるものとしても、大問題になっていることは事実だ。 これからは太陽光発電設備の廃棄物問題が加わるだろう。 ・今夏の太陽電池発電設備の事故の特徴について(経産省) ・太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)

風力発電は超低周波による家畜の死亡、近隣住民への健康被害、台風や強風による倒壊事故などによる公害問題となっている。 ・最近の自然災害に伴う風力発電設備の被害状況(経産省) ・風力発電等による低周波音・騒音の長期健康影響に関する疫学研究(環境省) | |

| 注5 |

正直私も分からないので、試算した。 資源エネルギー庁のウェブサイトで、「(半導体工場)1工場あたり17万〜30万キロワット、13億〜24億キロワット時程度と推定される」とある。 また一般の工場の電気代が18〜20円/kWhから計算した。 | |

| 注6 |

私は工場1カ所の廃棄物処理費用の平均など知らない。でもってフェルミ推定を考えた。 日本の廃棄物処理業界の規模は55,800億(a)である。内製造業からの発生(b)はその他(7.1%)にくくられている。仮に5%とすれば2,800億となる。日本全国の工場数は40万か所、300人以上の規模は1%で4000件。300人以上の工場で製造業の廃棄物の半分を排出するとして、1件当たり3,500万となる。 参考資料 (a)産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言 (b)産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和2年度実績)について |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|