*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

ISO 3Gとは

2021年も12月である。

2021年も12月である。

10月1日付けで山内さんと江本部長が出ていき、田村氏と小林部長に代わってふたつ月になる。外はもう木枯らしが吹いている。

日常的に磯原が新しい上長二人にいろいろ報告すると、しょっちゅう質問が返ってくる。新人()ふたりは環境管理についてほとんどなにも知らないようだ。お二人とも工場勤務は長いはずだが、公害防止でも省エネでも廃棄物でも、なんでも初歩から説明しないと理解してもらえない。分からないというより知らないのだ。今まで環境業務に携わったことがないようだ。

田村さんは工場長だったのだから、毎月1億以上の電気代の支払いのハンコを押していたはずだが、高いとか減らそうとか気にもしなかったのだろうか?

注:普通の会社では支払金額によって決済者が違う。例えば30万までなら課長、100万までなら部長とかルールがある。1件1億円なら普通は事業所長決済になる。

ちなみに工場の電気代だが、半導体工場なら月数億はいくだろう。もちろん業態によって使用電力量は大きく違い、ビデオやゲーム機など電子機器の組立なら、その1割くらいかもしれない。

だから世間では廃棄物の違反がいかほどあるか、違反するととんでもない罪になるとか、磯原はふたりに少しでも知ってほしいと思う。実際に異動した直後にそれに気づいた磯原は、機会あるたびにそういった情報を込めて話している。

幸いなことに二人とも向学心というか好奇心が強く、環境管理について知識を得ようと、ときどき興味を持った書類を持って磯原に説明を求めてくる。まあ普通の人間なら、そうするだろう。

また月に数回二人から呼ばれて説明をさせられる。ヒヤリングというより査問かもしれない。

今日もふたりから1時間ほど時間を取ってくれと言われた。

磯原は先日工場の課長を呼んで開いた会議の際の、お茶のペットボトルの残り3本をもって会議室に入る。

磯原がペットボトルを配ると小林が口を開く。

![]() 「ここでは内輪の会議でもペットボトルのお茶を配るのか?」

「ここでは内輪の会議でもペットボトルのお茶を配るのか?」

![]() 「このペットボトルは残り物ですよ。先々週に工場の環境課長を集めて、今年度の実施状況のフォローと来年度の計画策定の会議を持ちました。

「このペットボトルは残り物ですよ。先々週に工場の環境課長を集めて、今年度の実施状況のフォローと来年度の計画策定の会議を持ちました。

外部の人が来ますと何がどこにあるのかご存じないですし、給茶機に何十人も人だかりができては周りに迷惑をかけます。それでペットボトルを配ることにしています。

ペットボトルのお茶を購入するときは箱単位ですから、必ず残ります。それでこんなときに残り物を使うのです」

![]() 「この場に出したという理由にはならんな」

「この場に出したという理由にはならんな」

![]() 「お二人ともここに来て間がないですから、気を使ったつもりです。工場なら近くにいる女子事務員が気を使ってお茶を出すでしょう。本社では偉い人が多いせいか、基本的に来客以外にお茶出しはしません。役員だって会議の時は自分で飲み物をもってきます。

「お二人ともここに来て間がないですから、気を使ったつもりです。工場なら近くにいる女子事務員が気を使ってお茶を出すでしょう。本社では偉い人が多いせいか、基本的に来客以外にお茶出しはしません。役員だって会議の時は自分で飲み物をもってきます。

工場から来たばかりのお二人は多分ご存じなく、飲み物を持ってきていないと思いました」

![]() 「なるほど、読みが深い」

「なるほど、読みが深い」

磯原は新しく来た人は、部下がいい加減なことをしているのではないかと、無駄を指摘したり改善を指示したりするだろうと生暖かく思う。どこにでも小姑根性の人はいるものだ。

小林部長が静かになったので、磯原は並んで座っている田村と小林の対面に座る。

![]() 「今日はISO認証についてということでしたね。

「今日はISO認証についてということでしたね。

どういうことをお聞きになりたいのでしょうか?」

![]() 「ウチの会社は昨年ISO14001認証を返上すると公表したな。今の時代ISO認証は当たり前というか、どこの会社でも認証している。

「ウチの会社は昨年ISO14001認証を返上すると公表したな。今の時代ISO認証は当たり前というか、どこの会社でも認証している。

止めてしまうとはどういういきさつなのか、まずはその辺の流れから教えてくれ」

![]() 「承知しました。詳細な情報が必要でしたらオフハンドでもいけませんから、時間を頂きたいです」

「承知しました。詳細な情報が必要でしたらオフハンドでもいけませんから、時間を頂きたいです」

![]() 「いやいや、正確な日付とか発言者が誰かなど知りたいわけじゃない。全体的な流れを知りたい」

「いやいや、正確な日付とか発言者が誰かなど知りたいわけじゃない。全体的な流れを知りたい」

![]() 「分かりました。じゃあ予定が1時間でしたので、それに合わせてダイジェスト版で行きましょう。

「分かりました。じゃあ予定が1時間でしたので、それに合わせてダイジェスト版で行きましょう。

2016年に私はここに異動してきました。私は工場ではISO認証にタッチしていません。ISOという言葉を聞いたことがあるだけで、まったくISOなるものを知りませんでした。

また管理責任者になっていた山内さんも私より半年早く着任したばかりで、ISO審査に何をするのかも知らず、対応を考えてもいなかったようです。

そんな状況でしたから本社に来てすぐに、鈴木課長から私にISO審査の対応をしてくれと言われ、いささか焦りました。

当時の鈴木課長の話では、ISO担当だった人は私が来たのと入れ違いに定年退職したこと、環境部解体でそれまでの業務を関係部署に割り振ったが、ISO認証対応がもれてしまったということでした。

山内さんもそれに気づいて、私と一緒にどう対応するか考えたわけです。

ISOばかりでなく、環境管理課の仕事の範疇はどうなのかとか、滞っている仕事をどう処理していくかという根本的な対策を考えたわけです。ともかくなんとかしなければならない状況でした。

人の欠点を言うつもりはありませんが、当時の鈴木課長はそういう打合せに参加したことはありません。

当時は工場で環境管理に関してさまざまなトラブルが発生していましたから、その対応に山内さんと私は火消しに追われました。

山内さんと私といろいろ考えましたが、とにかく未経験でしたので近場の工場に相談に行きました。その結果、助っ人を頼まなければならないと判断しました。

当時アメリカ支社から研修に来ていたアメリア吉本という女性、そして千葉工場から環境業務とISOに詳しい方に短期応援を依頼して、この4人でISOばかりでなく業務全般の漏れや遅れの対応と、今後どう進めていくかを考えたわけです」

![]() 「おいおい、そういう状況で課長が何もしないというのは考えられないが」

「おいおい、そういう状況で課長が何もしないというのは考えられないが」

![]() 「おっしゃる通りですが……当時は公害担当が1名、廃棄物担当が1名、省エネが私だったのですが、廃棄物担当は業界団体の仕事をしているとのことで、直行直帰で業界団体に通っていました。会社に顔を出すのは週に1日くらい。公害担当は何をしていたのか分かりません。

「おっしゃる通りですが……当時は公害担当が1名、廃棄物担当が1名、省エネが私だったのですが、廃棄物担当は業界団体の仕事をしているとのことで、直行直帰で業界団体に通っていました。会社に顔を出すのは週に1日くらい。公害担当は何をしていたのか分かりません。

廃棄物で問題が起きても廃棄物担当が会社にいませんから、なぜか工場で廃棄物など扱ったことのない私が廃棄物問題まで対応しておりました」

![]() 「信じられない話だ」

「信じられない話だ」

![]() 「磯原君の話だけ聞くとうそとしか聞こえませんが、柳田さんも同じことを言っていました」

「磯原君の話だけ聞くとうそとしか聞こえませんが、柳田さんも同じことを言っていました」

![]() 「あのですね、日々工場からいろいろ相談とか問題発生の報告が来るわけですよ。

「あのですね、日々工場からいろいろ相談とか問題発生の報告が来るわけですよ。

そういうことに本社の誰も対応しないので、問題だと私が片っ端からメールを処理していると、今までいた人たちからそんなこと放っておけと言われました。信じられませんよ。

とりあえず過去のISO審査対応では、どんな書類や記録を見せていたのかとかいうところから取り掛かりました。その結果、我が社の会社規則や正式な記録でなく、ISO審査のために会社規則に基づかない根拠のない文書を何十と作っていたこと、記録もこれまた何十と形だけ作成していたことが判明しました。

これは世間では珍しいことでなく、ISO認証では結構多くみられる二重帳簿というそうです」

![]() 「二重帳簿か、なにか悪いことをしているようだ」

「二重帳簿か、なにか悪いことをしているようだ」

![]() 「事実と異なることを書いているわけですから、法的にはともかく良いことではありませんね。

「事実と異なることを書いているわけですから、法的にはともかく良いことではありませんね。

ISO専任者が定年退職していませんから、従来と同じ方法……つまり二重帳簿の文書を作る人手がありません。

それで既に施設管理課を仕切っていた山内さんが、無駄な文書を作るとか記録の捏造はしない。ISO規格要求を良く調べ、真に必要最小限の文書・記録を整えて審査を受けると決定しました。

とはいえその方法であってもいろいろ問題があります。まず認証機関がその方法で了解するかどうかがあります。当時本社と支社は、認証機関は品質環境センターから認証を受けていました。あそこは規格解釈がユニークで、規格に書いてあることを満たしていても、自分たちの解釈と違うと不適合にすることで有名です」

![]() 「そういう話を聞いたことがある。ユニークというより偏っているというべきか」

「そういう話を聞いたことがある。ユニークというより偏っているというべきか」

![]() 「そうなのか? 品質環境センターは大手で有名な認証機関だが」

「そうなのか? 品質環境センターは大手で有名な認証機関だが」

![]() 「大手とか有名であっても、まともかどうかは別です。ともかく認証機関を替えないという前提ですので、まず私たちの考えたISO対応が、規格と照らして問題ないかどうかを他の認証機関に問い合わせ、問題ないことを確認しました。

「大手とか有名であっても、まともかどうかは別です。ともかく認証機関を替えないという前提ですので、まず私たちの考えたISO対応が、規格と照らして問題ないかどうかを他の認証機関に問い合わせ、問題ないことを確認しました。

それから、その方法を品質環境センターに示して、それで適合と判断するかどうかを問い合わせました」

![]() 「なんだか君の話を聞いていると理屈が合わないような気がする。そんなに品質環境センターの考えがおかしいなら、スパッと別の認証機関に替えたら良かったのではないか」

「なんだか君の話を聞いていると理屈が合わないような気がする。そんなに品質環境センターの考えがおかしいなら、スパッと別の認証機関に替えたら良かったのではないか」

![]() 「理屈ではその通りです。とはいえ我が社は品質環境センターの1割株主であり、取締役も審査員も出しておりますので、認証機関として使わざるを得ないのです。

「理屈ではその通りです。とはいえ我が社は品質環境センターの1割株主であり、取締役も審査員も出しておりますので、認証機関として使わざるを得ないのです。

他の認証機関に、こういった方法で良いですかという相談に行きますと、鞍替えしなさいと言われました」

![]() 「そりゃそうだろう。というか取引がない認証機関に相談に行って相手してもらえるのか?」

「そりゃそうだろう。というか取引がない認証機関に相談に行って相手してもらえるのか?」

![]() 「全然取引がないわけではありません。当社の工場すべてが品質環境センターで認証しているわけではなく、他の認証機関から認証を受けているところもいくつかありますので、そういうところに相談に行きました」

「全然取引がないわけではありません。当社の工場すべてが品質環境センターで認証しているわけではなく、他の認証機関から認証を受けているところもいくつかありますので、そういうところに相談に行きました」

![]() 「ISO認証を返上してしまったわけだが、再度品質環境センターで認証するという考えはないのか?」

「ISO認証を返上してしまったわけだが、再度品質環境センターで認証するという考えはないのか?」

![]() 「認証する・しないの決定はある意味政治的な判断でしょう。しかし私の考えは認証そのものに意味はなく、単なる費用流出にすぎないと思います。

「認証する・しないの決定はある意味政治的な判断でしょう。しかし私の考えは認証そのものに意味はなく、単なる費用流出にすぎないと思います。

そして再度認証するにしても、品質環境センターが過去に起こしたいくつものトラブルや我が社へ与えた損害を考慮すれば、それは絶対にありません」

![]() 「品質環境センターが起こしたトラブルとか、我が社に与えた損害など私は聞いたことがないぞ」

「品質環境センターが起こしたトラブルとか、我が社に与えた損害など私は聞いたことがないぞ」

![]() 「あまり大きな声でいうべきことじゃありませんから、社内に情報発信はしていません。

「あまり大きな声でいうべきことじゃありませんから、社内に情報発信はしていません。

具体的なことをあげますと、ある事例は工場の計画目標が低めだと上積みを要求したこと。工場の計画は本社の認許を得ていますから、その結果 数字の二重帳簿を招いたこと。社内的には重大な問題です。

別の事例は、社内の業務監査で見つけた不具合を、過去のISO審査で見つけていないこと。内容的にISO審査で見つけなければならないことでした。これで社内におけるISO審査の評価が大幅にダウンしました。

極め付きは、

![]() 「暴行事件だって! 審査員が暴力をふるったということ?

「暴行事件だって! 審査員が暴力をふるったということ?

重要顧客のお嬢さんがなんで社内にいる?」

![]() 「このお嬢さんは偶々社内でアルバイトをしていました。露骨に言えば、そのとき審査員の機嫌が悪かったようです。

「このお嬢さんは偶々社内でアルバイトをしていました。露骨に言えば、そのとき審査員の機嫌が悪かったようです。

このように品質環境センターはいろいろトラブルを起こしていますから、再びISO認証することがあっても品質環境センターに依頼することはないでしょう。人事や総務が反対しますよ。後始末で苦労したのは彼らですから」

![]() 「ちょっとさ、正直なことを言うと初代環境部長でウチのISO14001認証を進めた三ツ谷さんていましたね」

「ちょっとさ、正直なことを言うと初代環境部長でウチのISO14001認証を進めた三ツ谷さんていましたね」

![]() 「三ツ谷というとだいぶ前に役員になった方だよね。もう10年も前に退任されたと思うけど」

「三ツ谷というとだいぶ前に役員になった方だよね。もう10年も前に退任されたと思うけど」

![]() 「そうそう、その三ツ谷さんからISO認証を返上するとは何事かと苦情があったのですよ。私にじゃないよ。辻本執行役が、苦情を言われたから私に何とかしろと言ってきたのですよ」

「そうそう、その三ツ谷さんからISO認証を返上するとは何事かと苦情があったのですよ。私にじゃないよ。辻本執行役が、苦情を言われたから私に何とかしろと言ってきたのですよ」

![]() 「三ツ谷さんも辻本執行役も電力派閥だね。そういう小林さんも電力派閥か」

「三ツ谷さんも辻本執行役も電力派閥だね。そういう小林さんも電力派閥か」

![]() 「派閥なんて言わないでくださいよ。年に数回、ゴルフとか飲み会で電力OBを接待するだけですよ。派閥というと徒党を組んで陰謀を働くイメージじゃないですか」

「派閥なんて言わないでくださいよ。年に数回、ゴルフとか飲み会で電力OBを接待するだけですよ。派閥というと徒党を組んで陰謀を働くイメージじゃないですか」

![]() 「三ツ谷さんは、もう80近いんじゃないかな」

「三ツ谷さんは、もう80近いんじゃないかな」

![]() 「78とか聞きました。もう影響力はないですよ。ただ自分が骨を折って本社を含めて社内の全事業所にISO認証させたものだから、思い入れはひとしおでしょう。いくら偉くなっても自分のなしたことなど、時とともに風化しますからね。

「78とか聞きました。もう影響力はないですよ。ただ自分が骨を折って本社を含めて社内の全事業所にISO認証させたものだから、思い入れはひとしおでしょう。いくら偉くなっても自分のなしたことなど、時とともに風化しますからね。

せめて自分が提案して推進したISO認証を続けてほしいのでしょう」

![]() 「老害だよ。ほっときなさいな。

「老害だよ。ほっときなさいな。

というか、小林さんがISO認証をなぜ止めたか問いただすと言ったのは、その三ツ谷さんの話が発端なの?」

![]() 「いや、それもなくはないですが……電力事業本部から今まで数年に一人ISO審査員を出向させていたのです。ところが昨年断られて、今年も断られた。原因を探ったらウチが認証を辞退することにしたからと聞いて、各工場と事業本部から出向先を確保しろと言われましてね。

「いや、それもなくはないですが……電力事業本部から今まで数年に一人ISO審査員を出向させていたのです。ところが昨年断られて、今年も断られた。原因を探ったらウチが認証を辞退することにしたからと聞いて、各工場と事業本部から出向先を確保しろと言われましてね。

磯原君、どうだろう、出向先確保のために認証を継続するというのは?」

![]() 「現在、品質環境センターには、プロパーと出向・転籍含めて社員の審査員は約80名います。そして損益を改善しようとして社員を半分まで減らして、その分を契約審査員に移そうとしています。

「現在、品質環境センターには、プロパーと出向・転籍含めて社員の審査員は約80名います。そして損益を改善しようとして社員を半分まで減らして、その分を契約審査員に移そうとしています。

当社が認証を止める方向に舵を切ったのは事実ですが、出向者受け入れを絞ったのは、そればかりが理由ではありません」

![]() 「契約審査員とは?」

「契約審査員とは?」

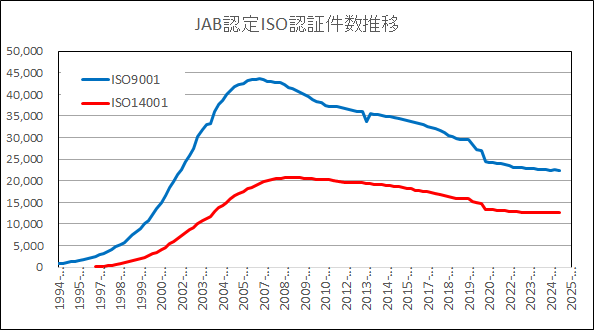

![]() 「早い話が助っ人ですよ。審査員の資格を持っていても、審査員になるのは現在至難のことです。なにしろ仕事がありません。当社ばかりでなく、認証を止める会社が続出しています。過去10年以上、認証件数は減るばかりです」

「早い話が助っ人ですよ。審査員の資格を持っていても、審査員になるのは現在至難のことです。なにしろ仕事がありません。当社ばかりでなく、認証を止める会社が続出しています。過去10年以上、認証件数は減るばかりです」

![]() 「認証件数は減っているのか?」

「認証件数は減っているのか?」

![]() 「うーん、失礼ながらお二人には、本当に基礎というか初歩から説明しないとなりませんね。

「うーん、失礼ながらお二人には、本当に基礎というか初歩から説明しないとなりませんね。

ISO9001は1990年代初めから審査が行われましたが、認証件数のピークは2006年もう15年も前です。ISO14001のピークは2009年、こちらも12年も前です。そして今現在(2021年現在)ISO9001はピークの55%、ISO14001は63%まで減っています。今も年3%くらいずつ減っています。

だから審査員もいらなくなるし、認証機関もいらなくなります。

いらなくなるというとおかしいですが、規模が小さくなると損益分岐点を割ってしまいます。実際に小規模な認証機関は撤退とか、大手が買収とかしています」

![]() 「へえ、そうなのか?」

「へえ、そうなのか?」

![]() 「品質環境センターも、ウチが認証を止めたこともあるでしょうけど、そうでなくても審査員を減らしたい、特に社員の審査員を減らしたいと考えています。

「品質環境センターも、ウチが認証を止めたこともあるでしょうけど、そうでなくても審査員を減らしたい、特に社員の審査員を減らしたいと考えています。

そして足りなくなった分を契約審査員で補わなければペイしません」

![]() 「その契約審査員とは何だね?」

「その契約審査員とは何だね?」

![]() 「忙しい時には審査を手伝ってくれと声をかけている審査員のことです。新興の認証機関では9割以上が契約審査員というところもあります。

「忙しい時には審査を手伝ってくれと声をかけている審査員のことです。新興の認証機関では9割以上が契約審査員というところもあります。

契約審査員はアルバイトと同じで、働いた日数分しかお金を払いません。また社会保険など不要ですから、間接人件費がゼロに近い。そうしないとコスト競争に負けてしまいます」

![]() 「だいぶ前は認証機関丸儲けなんて言われたが、今は厳しいのか?」

「だいぶ前は認証機関丸儲けなんて言われたが、今は厳しいのか?」

![]() 「新興の認証機関はコスト競争を挑んできます。なにしろ提供する認証サービスはどこも同じです。ですから差を付けようがありません。できることは審査料金を下げることだけです。

「新興の認証機関はコスト競争を挑んできます。なにしろ提供する認証サービスはどこも同じです。ですから差を付けようがありません。できることは審査料金を下げることだけです。

2000年頃は以前からある認証機関は、新興認証機関を安かろう悪かろうと揶揄していました。しかし新興の認証機関で審査を受けた企業は、規格通りの審査をする、規格以外の怪しげなことを要求しない、礼儀正しいという印象を受け、良い評判が広まりました。

最近は老舗認証機関は、経営に寄与するとか、価値ある審査とか語っていますが、そもそもISO認証とはそういうことを意図していません。現実に無駄、無用のアドバイスは嫌われています。そもそも経営に寄与する審査とは、具体的に何かを説明をしていません。

過去には審査で、省エネ1.5%を1.8%にしろと提案したのが経営に寄与する審査だと言われたことがありました。

笑ってしまいますよ。全社で投資対効果を考え、最大の効果のある工場、更新が必要なところ、事業拡大するところには投資をします。それ以外はじっと我慢というのが全体最適です。

笑ってしまいますよ。全社で投資対効果を考え、最大の効果のある工場、更新が必要なところ、事業拡大するところには投資をします。それ以外はじっと我慢というのが全体最適です。

1.5%とは生産方法の見直しと事務所レイアウトの見直しで空調の負荷低減によって達成する計画でした。

1.5%より1.8%が会社経営に寄与するなら、2%削減はもっと経営に寄与するのですかね。そこに投資対効果とか事業計画との関連などは考慮しないのか。

バカバカしいアドバイスがあったと工場から情報が入りまして、認証機関に苦情を入れました」

![]() 「フフフ、想像がつくよ。私も工場にいたとき審査員から経営者インタビューなるものを受けたが、感心したことは一度もない。

「フフフ、想像がつくよ。私も工場にいたとき審査員から経営者インタビューなるものを受けたが、感心したことは一度もない。

我々が毎日々々8時間、更に家に帰っても寝るとき以外必死に考えている改善よりすばらしいことを、初めて来た人が数時間で見つけると思うのは、我々をバカにしているよ」

![]() 「磯原君、そうすると認証機関への出向というのは、今後は期待できないのか?」

「磯原君、そうすると認証機関への出向というのは、今後は期待できないのか?」

![]() 「物事はそう単純ではありません。認証機関にはいろいろあり、品質環境センターは業界設立です。そういうところが純粋に利益を出すことを目的に事業をしているかといえば、そうではないでしょう。

「物事はそう単純ではありません。認証機関にはいろいろあり、品質環境センターは業界設立です。そういうところが純粋に利益を出すことを目的に事業をしているかといえば、そうではないでしょう。

大局的にみれば認証費用を回収しているとも言えます。また株主企業は出向させなければならない人を抱えているわけです。

そういう観点からみれば、契約審査員など使わず、出向者を多くした方が総合的に費用削減になるかもしれず、社員のモチベーションアップになるかもしれません。

我が社は品質環境センターの1割株主です。当然経営への発言権があります。ですからそういう方向で経営すべきだと発言できるでしょう。またウチから出向した人の人件費負担を多く受け持つことで、他の株主企業よりも多くの出向者を受け入れてもらうという手もあるでしょう」

![]() 「なるほど、年々3%マーケットがシュリンクしているとしても、今すぐには認証ビジネスがなくなるわけではないということか」

「なるほど、年々3%マーケットがシュリンクしているとしても、今すぐには認証ビジネスがなくなるわけではないということか」

![]() 「しかし当社の損得を考えて下さい。年収1千万の人を出向させるとして、出向者の当社の費用負担は50%でしょう。間接費用は当社持ちですと、合わせて1000万近くは負担しなければなりません。

「しかし当社の損得を考えて下さい。年収1千万の人を出向させるとして、出向者の当社の費用負担は50%でしょう。間接費用は当社持ちですと、合わせて1000万近くは負担しなければなりません。

他方、出向させなくて社内で仕事をさせれば500万は回収できるでしょう。それだけみてもイーブンです。

そのほかに認証費用を払わなければなりません。審査費用はISO14001に限っても、一工場300万か400万いくでしょうから、30工場と本社で1億です。

認証して仮に出向者を10人出すと、一人当たり1000万も払っていることになります。これが認証せずに出向者を出さない時はゼロです。

もう話になりません。認証の効果をどう評価するかですが、社内的な効果は先ほど田村さんがおっしゃったようにほぼありません。他方、社外の顧客や取引先からの認証要求はありません」

| 人を出す企業 | お金の出入り | 出向する人 | お金の出入り | 人を受け入れる 認証機関 |

| 出向した場合 出金2000万 |

直接人件費500万 間接人件費500万 |

入るお金 賃金1000万 福利厚生など500万 |

直接人件費500万 仕事出来高500万 よりは多いだろう | 入金1000万 |

認証費用 出向者一人当たり1000万くらいになるはず |

||||

| 出向しない場合 出金1000万 |

直接人件費1000万 間接人件費500万 仕事出来高500万? |

入るお金 賃金1000万 福利厚生など500万 |

入金ゼロ | |

注:認証機関から見れば、手土産に認証企業を持ってくる出向者は持参金付きのお客様だ。

![]() 「それは仮定を重ねた話だ。目の前にある出向先は確保したい」

「それは仮定を重ねた話だ。目の前にある出向先は確保したい」

![]() 「磯原君は見かけによらず、良し悪しはともかく経営的な発想をするのだな」

「磯原君は見かけによらず、良し悪しはともかく経営的な発想をするのだな」

![]() 「環境管理課で有能な嘱託を受け入れると同じく、邪魔者扱いされて肩身の狭い思いをしている高齢者などを、技術・技能を求めている職場で活用すべきです」

「環境管理課で有能な嘱託を受け入れると同じく、邪魔者扱いされて肩身の狭い思いをしている高齢者などを、技術・技能を求めている職場で活用すべきです」

![]() 「わかった、分かった。

「わかった、分かった。

質問はISO認証を再度してはどうかという問いだった。それについてはもう答えが出てしまったということだな」

![]() 「その問いについてはここ数年ずっと考えてきました。

「その問いについてはここ数年ずっと考えてきました。

結論を言う前に、ご理解いただきたい前提がいくつかあります。

その1、ISO規格は理想のものではないということ。

その2、ISO認証とISO規格は別物であると認識すべきこと。

その3、ISO規格ばかりが環境マネジメントシステムではない、いかなる組織も具備していること。

これを踏まえて話をしたいと思います」

![]() 「う〜ん?」

「う〜ん?」

![]() 「まずその1から行きます。

「まずその1から行きます。

ISO14001は別に理想でもないし、それを満たせば事故も違反も起きないわけではないです」

![]() 「えっ、規格適合なら問題がないということではないのか?」

「えっ、規格適合なら問題がないということではないのか?」

![]() 「まずISO規格の要求事項を満たせば、自己も違反も起きないとISO規格には書いてありません。そして審査登録証には『遵法を確認していない』と明記してあります。ですから元々認証は違反のないことを保証も裏書きもしていません。

「まずISO規格の要求事項を満たせば、自己も違反も起きないとISO規格には書いてありません。そして審査登録証には『遵法を確認していない』と明記してあります。ですから元々認証は違反のないことを保証も裏書きもしていません。

これだけで証明はおしまいです」

![]() 「うーん、そうなるのか?」

「うーん、そうなるのか?」

![]() 「アハハハ」

「アハハハ」

![]() 「だから、認証企業が違反したらISO規格を満たしていないはずだといい、ISO審査でうそをついたという現実は論理が間違っています」

「だから、認証企業が違反したらISO規格を満たしていないはずだといい、ISO審査でうそをついたという現実は論理が間違っています」

![]() 「そうなのか? 良く違反など見つかると、審査の際うそをついていたと報道されている。言い方を変えると、うそをつかなければ違反は起きないか、違反があるから嘘をついたということになるが」

「そうなのか? 良く違反など見つかると、審査の際うそをついていたと報道されている。言い方を変えると、うそをつかなければ違反は起きないか、違反があるから嘘をついたということになるが」

![]() 「うーん、『審査でうそをつかれた』というのは、認証機関の言い訳でしょうね。

「うーん、『審査でうそをつかれた』というのは、認証機関の言い訳でしょうね。

元々『遵法を確認していない』のですから、違反することもあるでしょうというのが正しい理屈です」

![]() 「なるほど、元々遵法を見ていないのだから、認証した企業が違反をしても認証機関は責任が、いや関係がないか……

「なるほど、元々遵法を見ていないのだから、認証した企業が違反をしても認証機関は責任が、いや関係がないか……

だがそれならISO審査とはなんだろう?」

![]() 「ISO規格を満たしたマネジメントシステムであれば『組織の順守義務を満たすことを支援する(序文0.2)』と序文にありますね」

「ISO規格を満たしたマネジメントシステムであれば『組織の順守義務を満たすことを支援する(序文0.2)』と序文にありますね」

![]() 「支援するか……毒にも薬にもならぬようだな。

「支援するか……毒にも薬にもならぬようだな。

しっかり『組織の順守義務を確実にする』くらい書いてもらわないと買い手がつかないぞ」

![]() 「そんなこと無理でしょう」

「そんなこと無理でしょう」

![]() 「要するに本当のことを言えばISO規格の価値もあやふやだし、認証の意義もない。だから審査員は企業に騙されたという理屈をこねて違反した企業を責める、そして認証ビジネスに批判が来ないようにしているということでしょう」

「要するに本当のことを言えばISO規格の価値もあやふやだし、認証の意義もない。だから審査員は企業に騙されたという理屈をこねて違反した企業を責める、そして認証ビジネスに批判が来ないようにしているということでしょう」

![]() 「じゃあ、なぜ世の中でISO認証企業に違反が見つかると、認証機関はハンコを押したように『うそをつかれた』というのか?」

「じゃあ、なぜ世の中でISO認証企業に違反が見つかると、認証機関はハンコを押したように『うそをつかれた』というのか?」

![]() 「責任逃れの馬鹿の一つ覚えってだけじゃないんですか。

「責任逃れの馬鹿の一つ覚えってだけじゃないんですか。

見逃しましたとか、元々法律を知りませんなんて言ったら客が付きません。

それに世の中の認識も間違っています。ISO認証していて違反とか事故を起こすと、消費者団体が『信頼を裏切られた』とか言いますよね。あれっておかしくないですか?」

![]() 「どうしておかしいと思うんだ?」

「どうしておかしいと思うんだ?」

![]() 「だって消費者団体が『ISO認証している企業は信頼できます』とか『ISO認証企業のものを買いましょう』と言っていたなら納得します。

「だって消費者団体が『ISO認証している企業は信頼できます』とか『ISO認証企業のものを買いましょう』と言っていたなら納得します。

でもそんなことを語っていない団体が、認証している企業で違反が発覚すると騙されたというのはおかしいでしょう。元々騙されていないのですから」

![]() 「確かにそうではある。とはいえ認証企業の恥ではあるな」

「確かにそうではある。とはいえ認証企業の恥ではあるな」

![]() 「恥というのも考え方がいろいろあるでしょうけど、そもそもISO認証とは企業や債券の格付けと同じようなものです。そう考えると、評価が誤ったならば格付けした者の責任であり、評価された者の責任じゃないのです」

「恥というのも考え方がいろいろあるでしょうけど、そもそもISO認証とは企業や債券の格付けと同じようなものです。そう考えると、評価が誤ったならば格付けした者の責任であり、評価された者の責任じゃないのです」

![]() 「ええと……仮にある会社をBと格付けしたら、倒産した。その後調べたら負債があって本当は格付けをCとすべきだったとしよう。

「ええと……仮にある会社をBと格付けしたら、倒産した。その後調べたら負債があって本当は格付けをCとすべきだったとしよう。

そのとき格付けを信じた人たちは誰を非難するのか?」

![]() 「非難しても金はかえってこないでしょうけど、彼らは企業の語ることを信じたのではなく、格付けを信じたわけですよ。企業の責任は問えないでしょうね」

「非難しても金はかえってこないでしょうけど、彼らは企業の語ることを信じたのではなく、格付けを信じたわけですよ。企業の責任は問えないでしょうね」

![]() 「実際問題、非難しても倒産してしまえばお金は帰ってこない。最終的に格付け会社が信頼を失い倒産することになる」

「実際問題、非難しても倒産してしまえばお金は帰ってこない。最終的に格付け会社が信頼を失い倒産することになる」

![]() 「それは1929年の大恐慌でも、2008年のリーマンショックでも起きたことです。

「それは1929年の大恐慌でも、2008年のリーマンショックでも起きたことです。

倒産した企業は経営が悪かったけど、うそついたわけではない。

格付け会社はうそではないかもしれないが、事実を伝えなかったという責任は逃れられない。

ともかく認証してもメリットがなく、認証して問題が起きると認証していないより認証していたほうが叩かれる事態になる。これって認証しない方がメリットあると言えませんか」

![]() 「客観的に考えるとそうなるね。ただ世の中の大企業と言われるところは認証しているからなあ〜

「客観的に考えるとそうなるね。ただ世の中の大企業と言われるところは認証しているからなあ〜

認証せざるを得ないということだろう」

![]() 「ところがそうでもありません。

「ところがそうでもありません。

10年ほど前から欧州の化学物質規制が施行されました。その結果、グリーン調達の内容に大きな変化がありました。それ以前は、ISO認証しているかとかマネジメントシステムが構築されているかという設問が必ずありました。

しかしROHsやREACHが施行されてからは、そういう設問は姿を消し、含有化学物質を把握しているか、欧州の規制対象物質を含有していないかという調査に変わりました」

参考:第140話

![]() 「毎年おびただしい数の調査が来る。記入して返送する前にわしのところに確認依頼が来ていた。確かにそうだ」

「毎年おびただしい数の調査が来る。記入して返送する前にわしのところに確認依頼が来ていた。確かにそうだ」

![]() 「要するに実際の商取引においては、ISO規格の要求事項は意味がないということです。真に意味のある要求事項でなければ手間暇かけて調べる意味もなく、信頼に足るものではないと。

「要するに実際の商取引においては、ISO規格の要求事項は意味がないということです。真に意味のある要求事項でなければ手間暇かけて調べる意味もなく、信頼に足るものではないと。

ということでISO規格は、実用的でないことがご理解いただけたと思います。

では認証しているから事故や違反が起きないことではないということを説明します。

ISO審査は抜取で行うことになっています(ISO17021-1)。抜取検査とは当然不良品の混入を許容します。それは理屈です。抜取検査はまたAQL(合格品質水準)を決め、消費者危険と生産者危険を決めます。それを双方が納得しなければ契約は成立しません。

よろしいですか?」

![]() 「無論だ」

「無論だ」

![]() 「ISO審査は抜取検査ですが、AQLも消費者危険も決めていません」

「ISO審査は抜取検査ですが、AQLも消費者危険も決めていません」

![]() 「そう言われるとその通りだな。おかしいと言えばまったくおかしいが、過去よりそうだったから疑問に思ったことがない」

「そう言われるとその通りだな。おかしいと言えばまったくおかしいが、過去よりそうだったから疑問に思ったことがない」

![]() 「となると、抜取検査で合格になっても、中に不良というか法違反が含まれるのは当然で、受け取る方も不良があって悪いとは言えません。せいぜいが混入した不良品を良品と交換しろというくらいです。

「となると、抜取検査で合格になっても、中に不良というか法違反が含まれるのは当然で、受け取る方も不良があって悪いとは言えません。せいぜいが混入した不良品を良品と交換しろというくらいです。

別に抜取検査が悪いとか、納入者がうそをついたということではありません。よろしいですか?」

![]() 「抜取検査なのだから当然だ」

「抜取検査なのだから当然だ」

![]() 「ISO審査で考えれば、認証しているから事故や違反が起きないことではないとなりますね?」

「ISO審査で考えれば、認証しているから事故や違反が起きないことではないとなりますね?」

![]() 「そうなるな」

「そうなるな」

![]() 「ともかくその1の、ISO14001は別に理想でもないし、それを満たせば事故も違反も起きないわけではないは説明できたと思います」

「ともかくその1の、ISO14001は別に理想でもないし、それを満たせば事故も違反も起きないわけではないは説明できたと思います」

・

・

・

・

![]() 「では次に進みます。その2はISO認証とISO規格は別物であるということです。

「では次に進みます。その2はISO認証とISO規格は別物であるということです。

ISO規格とは世界のまあ〜賢人ですか、そういう人たちが集まって環境管理にはこういう仕組みであるべきと考えたものです。

ここで注意してほしいことは、ISO14001は認証を目的としたものではないということです。その用途としては『自己宣言』と言いますが自分の会社はISO規格を満たしていると外部に宣言しても良いし、顧客に確認してもらうのもあり、そして第三者認証機関によって確認してもらっても良いとあります。最後のものが今多数を占めているわけです。

しかし規格はそれだけでなく『会社の仕組みを改善するために規格の一部を利用しても良い』とあります(2015年版序文「1適用範囲」の最終段)。

要するに第三者認証イコールISO14001ではありません。第三者認証とはISO規格を使ったビジネスモデル、早い話が金儲けの仕組みです。

ISO審査で、企業の仕組みがISO規格の要求事項を満たしているかを、ひたすら追求しているのかといえば大違いです。認証機関によっては規格要求を自分流に解釈したり、認証機関独自の要求事項を追加したりしています」

![]() 「環境目的が3年でないとダメとかいうやつだな?」

「環境目的が3年でないとダメとかいうやつだな?」

![]() 「そうです。この考えが間違っているのは明白です。

「そうです。この考えが間違っているのは明白です。

例えば欧州の化学物質規制を思い浮かべれば明らかです。2年後に規制を施行しますと言われたとき、当然企業は2年後までに対応するように、材料の評価方法や混入を防止する施策その他を検討し実施しなければなりません。

しかし現実には法対応で法施行前に達成しようとしたとき、その達成期限が3年より短いから環境目的ではないと言われたことがあります。笑い話ではありません」

![]() 「私も同じことを言われたよ」

「私も同じことを言われたよ」

![]() 「小林君はどう答えたのかね?」

「小林君はどう答えたのかね?」

![]() 「私ではありませんが、当時の環境課長がその工場の計画は多々ありましたので、達成期限が長い省エネとか廃棄物削減を示したところ、3年以上のものがあるからOKになった記憶があります」

「私ではありませんが、当時の環境課長がその工場の計画は多々ありましたので、達成期限が長い省エネとか廃棄物削減を示したところ、3年以上のものがあるからOKになった記憶があります」

![]() 「それはおかしいだろう! 小林君もかっこええこと言うけど、実際のところは腰砕けではないか」

「それはおかしいだろう! 小林君もかっこええこと言うけど、実際のところは腰砕けではないか」

![]() 「いや……」

「いや……」

![]() 「いやいや、そういう対応が多いようです。ただ本来なら田村さんのおっしゃるように、おかしいことはおかしいと断固拒否すべきでしょう」

「いやいや、そういう対応が多いようです。ただ本来なら田村さんのおっしゃるように、おかしいことはおかしいと断固拒否すべきでしょう」

![]() 「本社でもあったのか?」

「本社でもあったのか?」

![]() 「本社では化学物質規制ではありませんが、支社の移転か何かで計画の達成期限が1年だったのを問題と言われたことがありましたね」

「本社では化学物質規制ではありませんが、支社の移転か何かで計画の達成期限が1年だったのを問題と言われたことがありましたね」

![]() 「どう答えたのだろう?」

「どう答えたのだろう?」

![]() 「私は陪席していなかったので、あとで支社の担当者に聞いたのですが『冗談言わないでください』と答えたそうです。ベストアンサーと思いました。

「私は陪席していなかったので、あとで支社の担当者に聞いたのですが『冗談言わないでください』と答えたそうです。ベストアンサーと思いました。

実際には最終日に本社で審査員が問題だと言い出したのですが、山内さんがひと睨みしておしまいでしたね。審査員も判断基準がおかしいと思っていたのではないでしょうか」

![]() 「よし、私もそうしよう、アハハハ」

「よし、私もそうしよう、アハハハ」

![]() 「田村さん、我が社はとうにISO認証を返上しました。残念ながらその機会はなさそうです。

「田村さん、我が社はとうにISO認証を返上しました。残念ながらその機会はなさそうです。

そのような意味のないことに毎年1億も払うなら、もっとましなことに使うべきです」

・

・

・

・

![]() 「ええと、その3、ISO規格ばかりが環境マネジメントシステムではない、いかなる組織も具備していることです。

「ええと、その3、ISO規格ばかりが環境マネジメントシステムではない、いかなる組織も具備していることです。

よくマネジメントシステムを構築すると言いますが、語っている人がもの知らずというしかありません。ISO審査を受けるということは、その組織が具備しているマネジメントシステムがISO規格を満たしている、あるいはそれ以上のものであることを審査員に知らしめることなのです。

実際に環境マネジメントシステムというものはISO14001に書かれたものばかりではなく、組織の数だけ形があるのです。そしてISO審査とはその組織が従来から持つ環境マネジメントシステムが、ISO規格要求を満たしているかを見ることなのです。

それは形式も書かれた文章もISO規格とは全く違うから非常に参照しにくいけれど、ISO規格との整合確認は審査員がしなければならないことです。

これは審査での質疑応答ではありませんが、ISO審査を受ける立場ではしっかりと認識しておくべきことと考えています」

注:上記に異議を唱えるのはISO14001:2015の附属書Aを熟読してからにしてください。

「若さゆえの過ち」などとは言いませんが、

![]() 「質問、私はずっと疑問なのだが、マネジメントシステムというと全体を動かす仕組みと思うのだよ。なぜ品質マネジメントシステムがあり、環境マネジメントシステムがあるのか?」

「質問、私はずっと疑問なのだが、マネジメントシステムというと全体を動かす仕組みと思うのだよ。なぜ品質マネジメントシステムがあり、環境マネジメントシステムがあるのか?」

![]() 「田村さん、おっしゃる通りです。会社にはマネジメントシステムはひとつしかありません。ちょっと話がそれますが、システムとは何かですが、現在はコンピューターを使った仕事の仕組みみたいな感じでしょうけど、元々の意味は社会制度とか国家体制のような意味合いでした。

「田村さん、おっしゃる通りです。会社にはマネジメントシステムはひとつしかありません。ちょっと話がそれますが、システムとは何かですが、現在はコンピューターを使った仕事の仕組みみたいな感じでしょうけど、元々の意味は社会制度とか国家体制のような意味合いでした。

国家を考えるとシステムはひとつしかありません。それはまた、徴税とか国防とか教育とかサブシステムが考えられるでしょう。

ではマネジメントシステムとは会社全体の仕組みを意味するとして、その全社のマネジメントシステムのサブシステムとして、環境マネジメントシステムや品質マネジメントシステムがあるのかといえば違います。

自動車というシステムのサブシステムは、エンジンとかミッションとか考えらえるでしょう。同じように会社のマネジメントシステムの下部組織といえば、購買システムとか開発システムというのは考えられます。しかし環境システムというのは考えられません」

![]() 「そうだ!環境関連といってもグリーン調達と廃棄物管理とボイラーは無関係だ」

「そうだ!環境関連といってもグリーン調達と廃棄物管理とボイラーは無関係だ」

![]() 「その通りです。

「その通りです。

環境マネジメントシステムというシステムは存在していません」

![]() 「環境マネジメントシステムが存在していない?

「環境マネジメントシステムが存在していない?

そりゃ、おかしいだろう。規格は『環境マネジメントシステム』というタイトルだぞ」

注:ISO14001のタイトルは「環境マネジメントシステムー要求事項及び利用の手引き」である。

![]() 「先日、従来は環境部というものがあったが、それが本来所属すべき部署に分割したという話をしました。それはとりもなおさず環境部がしていた仕事は、ひとつのシステムではなかったということではありませんか?」

「先日、従来は環境部というものがあったが、それが本来所属すべき部署に分割したという話をしました。それはとりもなおさず環境部がしていた仕事は、ひとつのシステムではなかったということではありませんか?」

![]() 「同意だ」

「同意だ」

![]() 「皆さんが疑問に思った通りです。環境マネジメントシステムというのは、ISO規格でシステムと定義されたものではなく、会社のマネジメントシステムの中から環境に関わるものを抜き出したものを呼ぶとしています。つまり環境マネジメントシステムとはシステムではないのです」

「皆さんが疑問に思った通りです。環境マネジメントシステムというのは、ISO規格でシステムと定義されたものではなく、会社のマネジメントシステムの中から環境に関わるものを抜き出したものを呼ぶとしています。つまり環境マネジメントシステムとはシステムではないのです」

注:ISO規格における言葉の定義

■環境マネジメントシステムの定義

ISO14001:2015 定義3.1.2

マネジメントシステムの一部で、環境側面をマネジメントし、順守義務を満たし、リスクおよび機会に取り組むために用いられるもの

■システムの定義

ISO9000:2015 定義3.5.1

相互に関連する又は相互に作用する要素の集まり

![]() 「なるほど、マネジメントシステムというから、システムだと考えてしまうのがまずいのか。省エネと廃棄物は関連してないからシステムではないが、会社のマネジメントシステムの中で環境に関わるという条件で抜き出したものにすぎないということだ」

「なるほど、マネジメントシステムというから、システムだと考えてしまうのがまずいのか。省エネと廃棄物は関連してないからシステムではないが、会社のマネジメントシステムの中で環境に関わるという条件で抜き出したものにすぎないということだ」

![]() 「なるほど、そう言われると確かにそうだ。私も不思議に思っていた。文書管理とか是正処置あるいは教育訓練などは、品質でも環境でも情報セキュリティでも引用している。そうするといったいそれぞれのマネジメントシステムの関連というか重複はどうなのかという疑問は消えなかったな。

「なるほど、そう言われると確かにそうだ。私も不思議に思っていた。文書管理とか是正処置あるいは教育訓練などは、品質でも環境でも情報セキュリティでも引用している。そうするといったいそれぞれのマネジメントシステムの関連というか重複はどうなのかという疑問は消えなかったな。

環境マネジメントシステムとは環境管理のシステムじゃなくて、会社のマネジメントシステムの中で環境に関わるものと考えればよいのか」

![]() 「考えるも何も元々そうだったということです。

「考えるも何も元々そうだったということです。

定義3.1.1で『マネジメントシステム』を定義していますが、そこでは『相互に関連する又は相互に作用する組織の一連の要素』ですが、『環境マネジメントシステム』の定義は『取り組みために用いられるもの』です。環境に関わるものなら、相互に関連しないものも、相互に作用しないものもかき集めたのです。

|

|

|

「殻を持つ魚」と呼ばれ ても魚じゃない |

繰り返しますが、環境マネジメントシステムの定義は『システムではない』のです。

クラゲはjellyfish、ザリガニはcrayfish、ヒトデはstarfish、貝はshellfish、fishと呼ばれても魚類じゃない。それと同じです」

![]() 「なるほどなあ〜」

「なるほどなあ〜」

![]() 「これで感心されても困るのですよ。

「これで感心されても困るのですよ。

ええと皆さんは当社の環境管理のトップです。ですから環境とは何かという意味をよく理解してほしいということです。

私は環境部が分散したと同じく、サステナビリティ担当役員というものも存在しないと考えています。資材部のグリーン調達、監査部の環境監査、広報部のCSR報告、公害防止、省エネ推進、製品輸送における省エネ…そんなものを集めて管理しているはずがありません。

それらは、それぞれの職制で管理し改善し結果責任を負うべきものです」

![]() 「うーん、磯原先生の講義を聞いてなるほどと思ったが……やはり環境というくくりで対外的な顔としてのサステナビリティ担当役員というものの存在は必要なのではなかろうか?」

「うーん、磯原先生の講義を聞いてなるほどと思ったが……やはり環境というくくりで対外的な顔としてのサステナビリティ担当役員というものの存在は必要なのではなかろうか?」

![]() 「確かにいろいろな考えがあるのだな。ところで環境担当役員という代わりに、サステナビリティ担当役員と称するようになったが、そうなると、環境ばかりでなく経営全体になってしまうのではないだろうか?」

「確かにいろいろな考えがあるのだな。ところで環境担当役員という代わりに、サステナビリティ担当役員と称するようになったが、そうなると、環境ばかりでなく経営全体になってしまうのではないだろうか?」

![]() 「サステナビリティ担当役員というと、環境というよりも事業戦略とかを考えるという趣旨じゃないのかな」

「サステナビリティ担当役員というと、環境というよりも事業戦略とかを考えるという趣旨じゃないのかな」

![]() 「明確な定義は見たことありませんが、サステナビリティ担当役員はESG、つまり環境への配慮、持続可能なビジネスの推進、社会的責任を果たすことかと思いますね」

「明確な定義は見たことありませんが、サステナビリティ担当役員はESG、つまり環境への配慮、持続可能なビジネスの推進、社会的責任を果たすことかと思いますね」

![]() 「なるほど、サステナビリティ担当役員なんて文字通り解釈したら、会社の業務すべてを網羅することになってしまうよね」

「なるほど、サステナビリティ担当役員なんて文字通り解釈したら、会社の業務すべてを網羅することになってしまうよね」

![]() 「英語から来たものは、表現が大げさなものが多い。vice presidentなんて副社長と訳されているけど、普通は役員でさえなく部門のトップに使われている。

「英語から来たものは、表現が大げさなものが多い。vice presidentなんて副社長と訳されているけど、普通は役員でさえなく部門のトップに使われている。

同様に持続可能なビジネスなんて現実に成り立つかどうか分からんよ」

・

・

・

・

![]() 「ISO認証について説明せよというご依頼でしたが、とりあえず以上でよろしいですか?」

「ISO認証について説明せよというご依頼でしたが、とりあえず以上でよろしいですか?」

![]() 「ええと……腕時計を見る……もう1時間経過か、磯原君の話を聞いて非常にためになった。少し咀嚼しないと我が物にできそうない。また講釈を頼むかもしれん」

「ええと……腕時計を見る……もう1時間経過か、磯原君の話を聞いて非常にためになった。少し咀嚼しないと我が物にできそうない。また講釈を頼むかもしれん」

![]() 「実は今話したことは私個人の論ではないのです。山内さんや既に去ってしまった何人もの人たちと、何年も日々、ISO認証とはなにか、認証の価値は何か、規格は信用できるのか、といったことを議論してきた結論といいますか、そういう感じのものです」

「実は今話したことは私個人の論ではないのです。山内さんや既に去ってしまった何人もの人たちと、何年も日々、ISO認証とはなにか、認証の価値は何か、規格は信用できるのか、といったことを議論してきた結論といいますか、そういう感じのものです」

![]() 「元の上司に言われて再度認証しようという程度の発想では、磯原君の相手にはなれそうないな」

「元の上司に言われて再度認証しようという程度の発想では、磯原君の相手にはなれそうないな」

![]() 「アハハハ、私のように抜き身の真剣を振り回すのではなく、偉い人たちにうまくお話するのが田村さんや小林部長のお仕事ですよ」

「アハハハ、私のように抜き身の真剣を振り回すのではなく、偉い人たちにうまくお話するのが田村さんや小林部長のお仕事ですよ」

解散してすぐに磯原は会議室から出ていく。

残った田村と小林がお茶を飲みながら話をする。

![]() 「磯原は鼻っ柱が強い、自信過剰なところもある。私が見るところ、あちこちと軋轢を起こすように思えて心配です」

「磯原は鼻っ柱が強い、自信過剰なところもある。私が見るところ、あちこちと軋轢を起こすように思えて心配です」

![]() 「私も最初そう思った。あちこち挨拶回りして環境管理課の評判を聞いてきた。

「私も最初そう思った。あちこち挨拶回りして環境管理課の評判を聞いてきた。

人事とか総務そして監査部、どこでも磯原の評判は最高だね。人事からは磯原の後継者を育成するまで磯原を動かさないようにと釘を刺されたよ。

それとなぜか分からないが、どの職場でも庶務担当の女性の人気がすごい。困ったことがあれば磯原に頼めばなんとかしてくれるという。

これからあいつの正体を見せてもらおうと楽しみにしているんだ」

![]() 「田村さんから見るとそうですか。では私の人を見る目が曇っているのでしょう」

「田村さんから見るとそうですか。では私の人を見る目が曇っているのでしょう」

![]() 「奴がトラブルを起こす心配はなさそうだ。むしろ君は奴の後継者をどうするか心配しなければならないよ。彼もここはもう5年もいる。工場に返すかどうか」

「奴がトラブルを起こす心配はなさそうだ。むしろ君は奴の後継者をどうするか心配しなければならないよ。彼もここはもう5年もいる。工場に返すかどうか」

![]() 本日の愚痴

本日の愚痴

私の経験では、審査員を説得することも大変だが、上長を説得するのも大変だった。

偉い人は自分を鷹揚で太っ腹に見せたがり、審査員の無茶苦茶な要求を安請け合いしがちだ。

どうみても社会常識として絶対に許されないと思えることを、便宜を図ってやれなどと妥協してしまう。もうバカかアホかとしか言いようがない。

背任にならないのだろうか?

他社の環境報告書を眺めれば、生産高に比べて廃棄物が多いとか使用水量がどうとかはすぐに分かる。PRTRの公表データを見れば、塗料の情報とか歩留まりも推定できる。それはとりもなおさず、技術力であり設備投資のプライオリティなのだ。ちょっと気を付ければ、この工場に投資をしないとは事業撤退かと予想できる。

エスピオナージ(諜報活動)の9割は、合法的な調査とか広報されたものの分析と言われる。要するに非合法なスパイ活動しなくても、公表されたデータだけでも相当なことが分かるのだ。

歩留まりとか材料の仕様とか……そんなデータを審査員が欲しいというと、ハイハイと応じるアホ管理者は、まさに鴨が葱を背負って鍋に飛び込むようだ。

お前は馬鹿か?ではなく、お前は馬鹿だ!

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

外資社員様からお便りを頂きました(24.04.03)

おばQさま 今回も重要なお話を有難うございます。 いつもの部分ツッコミで済みませんが、一番 共感したのがこの部分。 磯原>「ISO審査は抜取検査ですが、AQLも消費者危険も決めていません」 そうなんですよね、審査が抜き取りなのは自明なのに、その点については審査員が言及した経験はありません。 「時間が限られているので出来る範囲にて」という説明は聞いた事がありますが、本来はその結果として、抜き取り範囲は明確になるべき、または時間制限で審査範囲外になった部分を明示すべきなのだと思います。 加えて言えば、認証試験機関への要求ISO17021によれば認証機関の公平性が求められています。 しかし記事の中では、認証を簡単にやめられない理由として株主であり天下り先でもあるという利害関係が述べられています。 記事の中では、利害関係があるから「審査に忖度」などは存在していないので、その点では公平性の問題はありませんが、資本関係があるから認証機関を切れないというのは公平性から言えば不思議な話なのです。 この点には、さすがの磯原も大人なのか触れておりません。 感想としては、外資だったら磯原のような人材は高く評価されます。 しかし日本の大手では、小林のように「磯原は鼻っ柱が強い、自信過剰なところもある。私が見るところ、あちこちと軋轢を起こすように思えて心配です」とむしろ危険視されています。 結局、理解のある上司がいなければ評価もされず、便利使いされるのだろうと思います。 また、そういう点もリアルだなと感じました。 |

外資社員様、毎度ありがとうございます。 おっしゃる通り、抜取検査でありながら審査側の見逃しはISO17021-1において許容することを明記し、審査結果に不適合があればすべて企業側の責任という制度は、審査側からすれば笑いが止まりません。 我々は涙が止まりません。 企業側はなんで自ら奴隷になろうとするのでしょうかね? ともかくこの非対称性において、ISO第三者認証制度は欠陥であると断定できるでしょう。 いちゃもんつけるなら生産者危険(企業側危険)を明示せよというだけです。消費者危険(審査側危険)はもちろんゼロですからね。 呆れるしかありません。 一刻も早くまっとうな判定基準とすべきでしょう。 壮大な詐欺なんでしょうか? 認証機関の選定につきましては、まあ我々下々の知らないところで決まりますから。 もう20年以上前のことですが、認証機関と打ち合わせて依頼することにしました。審査料金はいついつまでということを取り決めてまだ日があると思っていたら、本社の偉い人から私宛に電話が来ました。 「なんで審査費用を払わないんだ!一刻も早く振り込め、ウチから出向者を出すにはお金を振り込まなくちゃダメなんだよ」との仰せ。 当時で200万くらいでした。青くなって工場のえらいさんを歩き回り決裁をもらい振り込みました。 アホみたいですね。そんなこと書いてもつまらないと思いましたので 磯原氏のキャラクターにつきましては、小説ですから。 半沢直樹も佃浩平も花咲舞も実在しません。 |

うそ800の目次に戻る

ISO 3G目次に戻る

|