注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

注2:タイムスリップISOとは

注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。

第82話からの続きです。

A社の大河原氏とその業界団体のISO研究会のメンバーが、腹黒認証を訪ねてきた翌日である。ここはその会議室である。

部屋には4人いる。

|

古賀技術部長 古賀技術部長 |

|

|

![]() 「概要はお伝えしておりますが、改めて……

「概要はお伝えしておりますが、改めて……

A社のISO14001審査は先週、この小泉君がリーダーで行いました。そのとき5件の不適合を発見した。そのため是正完了時に再度訪問して判定をするという結論としました。

昨日、A社の大河原さんが、業界団体の方お二人と来社しました。

目的は、その不適合すべてが審査員の誤認や判断ミスであるとして異議申し立て……正規の異議申し立ての手順を踏んだわけではありませんが……不適合を取り消すよう求めて来たわけです」

![]() 「聞いていたのは、それを受けてすべての不適合を取り消したというじゃない。

「聞いていたのは、それを受けてすべての不適合を取り消したというじゃない。

どうして不適合を取り消したの?

相手の言い分を聞いて簡単にOKしちゃいかんだろう。ウチの権威が落ちてしまうじゃないか」

![]() 「不適合とする根拠がなかったからです」

「不適合とする根拠がなかったからです」

![]() 「不適合の根拠がない?

「不適合の根拠がない?

どういうことかね」

![]() 「不適合のひとつは、ISO14001の序文にあるPDCAの図がマニュアルにないというものでした」

「不適合のひとつは、ISO14001の序文にあるPDCAの図がマニュアルにないというものでした」

![]() 「今までのISO14001規格解釈の社内の研修会では、この図をマニュアルに書き込むことが必須と言われました。

「今までのISO14001規格解釈の社内の研修会では、この図をマニュアルに書き込むことが必須と言われました。

そして実際に昨年中に仮審査したところは、すべてこの図をマニュアルに入れるよう指導しています」

![]() 「仮認証したところはすべて事前に訪問して打ち合わせていまして、そういう指導をしていたのは事実ですが……」

「仮認証したところはすべて事前に訪問して打ち合わせていまして、そういう指導をしていたのは事実ですが……」

注:1997年頃は、審査契約した事業所を担当する審査員が訪問して、本チャンの審査で不適合にならないよう指導するのは普通だった。

そういうことはISO9001の認証開始時も同じであった。善し悪しはともかく、それが現実であった。

「あの図はどうして必要なんですかねえ〜。実を言って私も説明を聞いてハテナと思いました。あっても役に立たず、なくても困らない。

それに要求事項は4章でしょう。序文を根拠に不適合はないですよね」

![]() 「ええと……社内のISO14001審査の検討会のとき、そういうことになったんだ。まあ、あったほうが良いということだったのかな」

「ええと……社内のISO14001審査の検討会のとき、そういうことになったんだ。まあ、あったほうが良いということだったのかな」

![]() 「相手の言い分はそんなこと以前に、環境マニュアル作成はISO規格要求にないと言います」

「相手の言い分はそんなこと以前に、環境マニュアル作成はISO規格要求にないと言います」

![]() 「あー、そういう理屈か。言われるとそうだな」

「あー、そういう理屈か。言われるとそうだな」

「すみません、どういうことでしょう?」

![]() 「環境マニュアルは、認証機関であるウチの要求で作成してもらっているわけだ。

「環境マニュアルは、認証機関であるウチの要求で作成してもらっているわけだ。

審査依頼してきた会社に配っている、ウチの『ISO認証のご案内』では、環境マニュアルを作成して提出せよとあり、マニュアルに記載すべき事項を指定している。その中にあの図を記入せよという指示はない。

よって環境マニュアルにPDCAの図を書く要求事項はないという理屈です」

「なるほどなあ〜。私が過去に図がないと指摘したことは何度もありますが、そういう理論武装していたところはなかったですね。

しかし、ということは、その会社はそうとう規格を読み込んでいますね。こちらが上から目線で行ったら痛い目にあいそうですね」

![]() 「痛い目どころか返り討ちにあって、私は恥をかいてしまいました。

「痛い目どころか返り討ちにあって、私は恥をかいてしまいました。

そういうことは社内でしっかり検討してほしいですよ」

![]() 「だが、それはOKしたとしても、不適合はそればかりではなかったのだろう?

「だが、それはOKしたとしても、不適合はそればかりではなかったのだろう?

まさかそれを人質にとられて、他の不適合を見逃したのではないだろうな」

![]() 「環境マニュアルの冒頭に、マニュアルの位置づけとか書いていますね。そこに『従業員の教育資料として使う』と書いてないことを不適合としたのです。

「環境マニュアルの冒頭に、マニュアルの位置づけとか書いていますね。そこに『従業員の教育資料として使う』と書いてないことを不適合としたのです。

これも審査員のISO14001教育のとき、記載が必要だと教えられました」

![]() 「社内の検討会のとき、環境マニュアルというものは会社の規則で環境に関わるものを集めてサマリーしたものだから、認証機関に提出するだけでなく、社員教育に使うべきだという話が出た。それで教育に使うと書かせようという話になったと記憶している」

「社内の検討会のとき、環境マニュアルというものは会社の規則で環境に関わるものを集めてサマリーしたものだから、認証機関に提出するだけでなく、社員教育に使うべきだという話が出た。それで教育に使うと書かせようという話になったと記憶している」

![]() 「教育に使うと書けと言って悪い理由はないと思うが」

「教育に使うと書けと言って悪い理由はないと思うが」

「教育に使うということが、shallなのかshouldなのかが問題です。

これもそもそも環境マニュアルが規格要求でありませんし、それを何に使おうと使うまいと、企業の考えることでしょう。

これを不適合しては、言い訳もできません。

昨日、潔くすべてを撤回して良かったのではないですか」

|

改めて申し上げます。 ここに挙げているお話は全て実体験でございます。 「マニュアルに『これは社内の教育資料である』と書け」なんていうISO審査員はいないなんて言ってはいけない。 いないことは証明できませんが、いたことは証明できますよ。 |

![]() 「先の図の話もそうだが、これも撤回したら当社の評判はゴムの切れたパンツのように下がるばかりだ」

「先の図の話もそうだが、これも撤回したら当社の評判はゴムの切れたパンツのように下がるばかりだ」

![]() 「困りますよ。私は審査員ですから、こういう基準で審査すると言われたら、その通り実行しなくちゃなりません。

「困りますよ。私は審査員ですから、こういう基準で審査すると言われたら、その通り実行しなくちゃなりません。

企業からおかしいと言われたり、今回のように異議申し立てされたりしたら……私が誤った判断をしたというオチでしょう。そう判定しろと言った人に責任を取ってほしいですよ。

会社として統一見解を決めたなら、それを審査員に周知するだけでなく、審査を受ける企業にも周知してほしいです。

当然、苦情があれば、担当した審査員ではなく、認証機関が対応してほしいです」

「同感です。私自身も審査をしていて、PDCAの図が必要とか、環境マニュアルを社内教育のテキストに使いますと書いてくださいと言っています。

それで企業の方から書かないと問題なのかと言われたことは何度かあります。幸い今までは納得してくれたので問題は起きていません。しかしこれは地雷ですよ、踏まれたら爆発します」

![]() 「審査が始まって時間も経っていないから、見解を見直すのは時期尚早だな」

「審査が始まって時間も経っていないから、見解を見直すのは時期尚早だな」

「しかし毎日審査をしているわけで、同じ苦情がドンドンきますよ。

審査を受ける企業は、お互いに情報交換していますから、ウチが他の認証機関と異なることを言えば、苦情が来なくても評判は下がるばかりです。

一刻も早く手を打つ必要があります」

![]() 「しかし今まで環境マニュアルに書けと言っていて、まして不適合まで出していてだ、突然、書かなくて良いですとは言えんよ」

「しかし今まで環境マニュアルに書けと言っていて、まして不適合まで出していてだ、突然、書かなくて良いですとは言えんよ」

話し合いは延々と続き、結論は出そうありません。

このような不適合を出されたのかって?

自分の工場で出されましたし、その後コンサルする立場になっても見聞しました。

審査員として働くには、審査員研修や審査員登録だけでは不十分なことは間違いない。

ならば、審査を受ける企業が集まって審査員能力検定協会を設立し、そこが行う試験に合格した人だけを企業が受け入れるようにでもせんとダメかな?

いやいや、悪いことは現象を直すのではなく、仕組を直さねばならない、というのがISOMS規格の考えだ。

となると、認証機関の考えを変えるか第三者認証制度を改革しないと無理ということになる。

当社は千葉県松戸市の工業団地に所在する吉宗機械の関連会社である。当社は従業員500名の中堅企業で、特殊用途のユニバーサルジョイントを製造している。

私はこの会社の製造部長をしている

|

|

いくつかの認証機関に審査を相談したが、当時は認証しようとする企業が多く、どこも多忙で当社の仕事を受けてもらえなかった。

ただひとつコツンポ認証(株)が対応できるということでそこに依頼した。

昨年末ISO14001が登場したが、当社は認証する予定はなかった。しかし社長がこれも認証しようと言い出した。そして今回も私がISO14001認証を仰せつかった。

ISO9001認証から3年、特段コツンポ認証で問題もなく、あまり深く考えずに同じ認証機関に審査を依頼することにした。相談に行ったとき、ゆくゆくはISO9001と同時に審査を行えば、重複している項番については審査時間が減ると聞いて喜んだ。

当社は親会社である吉宗機械が加盟している業界団体に参加しているので、そこでISO14001認証のノウハウを書いた『ISO14001認証のテキスト(第69話)』が配られた。一読して大層分かりやすく、それを基に認証準備を進めてきた。

ところがだいぶ後になって分かったことだが、コツンポ認証も業界団体の説明会に出たらしいのだが、業界の要望というか規格解釈を良しとせず、このテキスト通りでは審査をすんなり通らないと、やはりISO14001認証を進めている会社から聞いた。

認証機関によって規格の理解が異なるなんて知らなかった。グローバルスタンダードなんて口ばかりではないか。

とはいえ今更、認証機関を替えるのも難しいし、環境側面や法規制の調べ方を変えるのもおおごとだ。結局、このまま審査を受けて不適合があれば個々に対応するしかないと覚悟している。

今日はISO14001の審査である。

審査員は2名で2日である。審査の準備だけでなく、昼飯から宴席、お土産まで準備するのは結構大変だ。

注:今どきそんなことはないと文句を言ってはいけない。

20世紀はそれが普通だった。昼飯や宴席はまだ良い。困るのは宣伝用のポスターとか、販促品が欲しいと言われると、プレミアがついているものもあり、簡単ではない。ブツを渡すのは簡単でも、後で転売されると問題だ。

![]()

そんな悪習が終わったのは、読売新聞が2003年8月1日にISO審査員が審査先で饗応を受けていたのを問題にしてからだ。一旦それが問題になると、出るわ出るわ(以下略)

オープニングミーティング、経営者インタビュー、工場巡回と順調に進み……こういったところで順調に進まない会社もなさそうだが……いよいよ書類審査である。

初めは審査員二人が一緒に審査して、途中から分かれて審査するそうだ。

・

・

・

こちらで対応するのは、公害防止とか廃棄物処理をしている環境課の辻井課長と若手の内山だ。二人ともしっかりした人物だから信頼している。

私(余部)は脇で見守るしかできない。

|

|

||||

|

内山担当 内山担当 |

||||

開始時はあまり揉めることもなく、シャンシャンと進んだ。

![]()

そうそう、当社の環境方針は研究会が作った参考書に従わなかった。工業団地内の工場の審査を見学させてもらったことがある。その会社の方針は、規格の箇条書きでなく文章で書いていた。そのため審査員から分かりにくいといちゃもんがついて、箇条書きにすることでOKとなった。

それで規格の通り箇条書きの環境方針が無難だと、当社も、規格に書いてある通りで固有名詞を差し替えただけにした。

|

○○社の環境方針

当社は産業用機械の各種部品の設計・製作を行ない、社会と環境改善に貢献しているが、この生産活動に使用するエネルギー・原材料の消費、廃棄物の排出によって環境に負荷を与えている。当社はこの環境方針に基づき環境活動を推進する。

|

注:実はこれ、某大手企業の実物です。

「ですます調」と「である調」が混在しているなんてステキだわ❤

但し2015年のものです。2025年時点、どうなのかとその会社のウェブサイトをお邪魔したら、立派なもの(皮肉じゃなくて正直に言って)に差し替えられていました。

社長はその方針を見て、こんなもの恥ずかしいとハンコを押すのをためらっていたが、拝み倒した。

もっとも社長には、審査が終わったら差し替えると言われた。

審査員に好まれるのと、社長に好まれるのと、どちらを取るかとなれば、トラブルなく審査を終えるほうがベターと思ってしまう私(余部)であった。

結果としてそれが審査員の琴線に触れたのか、大変ほめられた。

審査が進み、いよいよ難関である『4.3.1環境側面』だ。果たして、どうなるだろう?

![]() 「ええと環境側面を特定する手順を教えてください」

「ええと環境側面を特定する手順を教えてください」

「ハイ、環境マニュアルの8ページ『4.3.1環境側面』に書いてあります。そこで引用している、弊社の手順書『43101環境側面』のここに定めております。

……ここですね、はい」

辻井課長は手順書ファイルの該当箇所を開くと、反転して相手に向けて差し出す。

![]() 「なるほど、環境側面と思われるもの全てを、書き出すわけですね?

「なるほど、環境側面と思われるもの全てを、書き出すわけですね?

使用するエネルギー、廃棄物、原材料、副資材、文具、梱包材などは分かりますが、それ以外のものが漏れてませんか?」

「外部への影響としては公害関係として、排水、騒音、振動、最近は夜間の照明も苦情があります。当社ではボイラーがありませんので、大気汚染は対象外です。

それから製品ですが、基本鋼材ですから過去よりリサイクルしています。梱包材も紙ですし」

![]() 「通勤は考慮しましたか?」

「通勤は考慮しましたか?」

「通勤ももちろん環境側面に入れて、著しいかどうか評価しました。

しかし、この工業団地をご覧になってお分かりと思いますが、ここは町の中ですから、どこも従業員用駐車場がありません。月極駐車場も近くにありません。

ですから従業員は皆、公共交通機関利用です。最寄り駅から1キロ歩いてもらいます」

![]() 「皆さん公共交通機関利用ですか、分かりました。

「皆さん公共交通機関利用ですか、分かりました。

工事などはいかがですか?」

「面積率も容積率も限界で新たに建築はできません。更に昔より規制が厳しいので、建て直せば今より小さな建物しか建てられません。だから建て替えもないですね。

せいぜい補修とか外壁の塗り直し程度です。

それと工業団地の組合がありまして、工事などはそこで事前に調整を図っています」

![]() 「環境側面の特定は問題ないようですね。

「環境側面の特定は問題ないようですね。

では、著しい環境側面の決定はどのようにしていますか?」

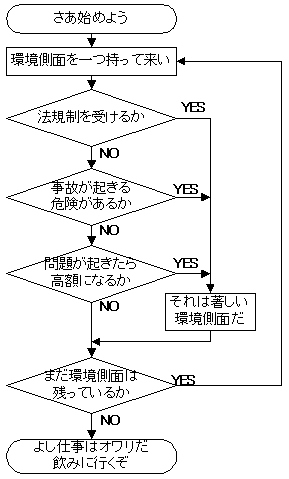

![]() 「課長がお見せした手順書『43101環境側面』の第4章にあります。

「課長がお見せした手順書『43101環境側面』の第4章にあります。

ロジックゲートと呼んでいますが、いくつかの条件について該非を判断します。ひとつでも該当すれば著しい環境側面とします」

![]() 「どのような条件でしょうか?」

「どのような条件でしょうか?」

![]() 「まずは法規制を受けるかどうかです。法規制を受ければ、著しい環境側面です。

「まずは法規制を受けるかどうかです。法規制を受ければ、著しい環境側面です。

法規制を受けないと、次は事故が起きる可能性があるか、人体や製品・建屋なのに被害を与えるか否かを判断します。該当すれば著しい環境側面です。

それにも該当しなければ、次に問題が起きた場合、被害額が巨額になるかどうかで判断します。額は時代と共に大きくなるのが常ですから、工場長決裁となるものとしています。それに該当すれば著しい環境側面になります。

いずれにも該当しないものは、著しい環境側面でないと判断します」

内山は環境マニュアルにある図を指差して説明する。

★ 興味ある方は61 著しい環境側面をお読みください。

![]() 「電力が法規制に該当する基準はなんでしょう?」

「電力が法規制に該当する基準はなんでしょう?」

![]() 「エネルギー管理指定工場に該当するかどうかですね。第1種か第2種に該当するかです」

「エネルギー管理指定工場に該当するかどうかですね。第1種か第2種に該当するかです」

![]() 「お宅の規模では第2種ですか?」

「お宅の規模では第2種ですか?」

「そうです。正直言って、第2種をわずかに超えたところでして、工場の規模を今以上大きくできませんから第1種になることはありません。

もっとも第1種と第2種で、成すべきことに実質的な違いはありません」

注:この時代は事業所単位でエネルギー管理指定工場が決まっていたから、新しく工場を建ててもエネルギー管理指定工場になることはないと考えるのは普通である。

![]() 「もし第2種に該当しなければ、電力は著しい環境側面でないわけですか?」

「もし第2種に該当しなければ、電力は著しい環境側面でないわけですか?」

![]() 「はい、そうです」

「はい、そうです」

![]() 「それはおかしいだろう。電力は常に著しいものでなければならない」

「それはおかしいだろう。電力は常に著しいものでなければならない」

注:こういう物言いは当時の審査員では普通である。まさに上司とか目上の人の言いようだ。今どき行政の立ち入りだって、皆、丁寧語を使う。

考えてみれば審査員は下請負契約者ではなかろうか?

敬語まではともかく、ビジネスマンなら丁寧語は使うべきだろう。

![]() 「点灯基準や空調温度を決めて、省エネに努めるのは著しい環境側面でなくてもできます。

「点灯基準や空調温度を決めて、省エネに努めるのは著しい環境側面でなくてもできます。

著しい環境側面とは、手順を作り、訓練をする、外部コミュニケーションのプロセスを作る、定常的に監視・記録しなければならないものですから。

工場やオフィスの照明on/offやエアコンの操作に訓練はいりません。照明や空調のON/OFF基準やごみの分別はスイッチやゴミ箱に書いておけば皆守ります。ましてや監視して記録するなんて、

電力は常に著しい環境側面になるわけではありません

小畑が面白くない顔をして黙ってしまった。

![]() 「廃棄物はどうなの?」

「廃棄物はどうなの?」

![]() 「廃棄物は、産業廃棄物でも事業系一般廃棄物でもすべてが廃棄物処理法で規制されますので、必然的に著しい環境側面になります」

「廃棄物は、産業廃棄物でも事業系一般廃棄物でもすべてが廃棄物処理法で規制されますので、必然的に著しい環境側面になります」

![]() 「廃棄物と電力を比較する考えはないのですか?」

「廃棄物と電力を比較する考えはないのですか?」

![]() 「廃棄物の多い少ないで、電力の環境影響が変化するわけはなく、法規制が外れることもありません。

「廃棄物の多い少ないで、電力の環境影響が変化するわけはなく、法規制が外れることもありません。

ですから環境側面同士を比較する意味がありません」

![]() 「何と言うか、普通の著しい環境側面の決め方と大きく違いますね。

「何と言うか、普通の著しい環境側面の決め方と大きく違いますね。

小畑さん、よろしいですか?」

![]() 「よろしくないな。

「よろしくないな。

この方法で著しい環境側面を決めようとすると、その数はものすごくたくさんになりませんか?」

![]() 「ものすごくたくさんとは、どれくらいか分かりませんが、現在著しい環境側面としているものは約70件です」

「ものすごくたくさんとは、どれくらいか分かりませんが、現在著しい環境側面としているものは約70件です」

![]() 「それほど著しい環境側面があっては、手順書だけでも大変でしょう?」

「それほど著しい環境側面があっては、手順書だけでも大変でしょう?」

![]() 「正直、言いまして、当社はISO認証のために、今回新たに手順書を作成したわけでもありません。

「正直、言いまして、当社はISO認証のために、今回新たに手順書を作成したわけでもありません。

過去より管理しなければならない、作業、物品、材料、施設などを著しい環境側面としています。というか、卵が先か鶏が先かと言いますか、過去から管理していたものと、先ほど説明しました著しい環境側面決定方法で評価したものは、完全一致します。そうじゃないとおかしいですよね。

ですから改めて手順を作ったり、資格者を育成したり、法の届け出をしたりしたものは一切ありません。

ご存じと思いますが、公害6法でも消防法でも毒劇物法でも、日本では新物質、新材料、新工法を導入するときは、内容を審査して届出、設備、手順書や有資格者の準備をすることが定められています

これはISO14001の4.3.1の最終行『組織は、この情報を常に最新のものとしなければならない』とある通りです。

つまり著しい環境側面は過去よりしっかりと管理していたのが、日本の事業所なら当たり前なのです。

ですから環境側面が多くて困ることは、発生しえない理屈です。

これは当社に限らず、全ての会社に言えることです」

![]() 「でも70も著しい環境側面があったら、実際に運用できないんじゃないの?」

「でも70も著しい環境側面があったら、実際に運用できないんじゃないの?」

![]() 「日本の法律では管理が必要な環境側面……法律では呼び方が違いますが……の手順、教育、届出、資格者の手当をすることを定めています。怠れば違法です。

「日本の法律では管理が必要な環境側面……法律では呼び方が違いますが……の手順、教育、届出、資格者の手当をすることを定めています。怠れば違法です。

多い少ないは関係ありません。法規制があるもの、リスクがあるものなら、しっかりと管理するのが当たり前です。

ISO14001を認証しようとして、手抜かりが見つかったとすれば、それ以前は違法状態だったということになります。

しかし現実は法規制に気が付かなかったとしても、定期的に消防や市役所の立ち入りがありますから、問題があれば指導を受けます。長年気づかないでいることは、まずありません。

そう考えると、多い少ないに関係なく、当然のことをしているだけです」

![]() 「その該非判定のフローチャートで、漏れなく著しい環境側面が分かるのかね?」

「その該非判定のフローチャートで、漏れなく著しい環境側面が分かるのかね?」

![]() 「フローチャートは法律はもちろん過去の事故事例などを反映していますから、著しい環境側面を漏れなく抽出できると考えます」

「フローチャートは法律はもちろん過去の事故事例などを反映していますから、著しい環境側面を漏れなく抽出できると考えます」

![]() 「説明を聞くと問題ないように思うのだけど、その方法には疑問がある。

「説明を聞くと問題ないように思うのだけど、その方法には疑問がある。

まず環境側面の重要性の順位付けが必要じゃないのかな?」

![]() 「著しい環境側面の順位付けをして、その順位をどう利用するのでしょう?」

「著しい環境側面の順位付けをして、その順位をどう利用するのでしょう?」

![]() 「そりゃ重点管理とか、点検頻度を変えるとか反映できるだろう」

「そりゃ重点管理とか、点検頻度を変えるとか反映できるだろう」

![]() 「点検頻度や測定頻度などは法律で決まっています。法律で決まっているものを、他の環境側面と比較したからと変えられません」

「点検頻度や測定頻度などは法律で決まっています。法律で決まっているものを、他の環境側面と比較したからと変えられません」

![]() 「違うんだよなあ〜、ISO14001は法律を超える管理を目指しているんだ。継続的改善だよ

「違うんだよなあ〜、ISO14001は法律を超える管理を目指しているんだ。継続的改善だよ

そのためには法律以上の決め細かな管理をすべきで、そのためには環境側面を点数化して重点管理すべきなんだよ」

![]() 「お話を聞くと、しっかり管理するために著しい環境側面の数を抑えるとは矛盾してませんか?

「お話を聞くと、しっかり管理するために著しい環境側面の数を抑えるとは矛盾してませんか?

私どもは70件すべてを著しい環境側面として管理しているわけですから、上位の大物だけを管理するより、私どもが進んでいると思いますよ」

休憩チャイムが鳴る。

環境課の若手が自販機から紙コップのホットコーヒーを審査員と対応者にサーブする。

|

|  |

「審査員の皆さん、ちょっと休憩しましょう。休憩時間に休憩しないと、労働問題になってしまうので、ご了承ください」

![]() 「うーん、それなら仕方ない。

「うーん、それなら仕方ない。

じゃあ、休憩は10分ですか、一旦休憩しましょう」

辻井は内山の肩をつかんで事務所から連れ出す。

「あの審査リーダーはちょっと問題だな。議論しても話が分かるとは思えない。

早いところこの項番を切り上げて、次の項番に進んでもらえ。絶対に納得できないことは、OKするなよ。

俺は席を外して、吉宗機械の環境に電話して対応を相談する」

![]() 「了解しました。任せてください」

「了解しました。任せてください」

「頼むぞ、じゃあな」

次回に続く

いつも長すぎるので、これからは6,000字を超えたら切ろうと思います。

といいつつ今回は既に9,600字を越えていた。

A社の話は82話の後半から83話の前半、今回の話は83話の後半から84話の前半になるわけです。それならA社を一話完結、この会社も一話完結にしたらと思うかもしれませんが、連続テレビドラマでも推理小説でも、お話の途中で切るのがセオリーのようなので真似しました。

![]() 本日の振り返り

本日の振り返り

お話の参考に認証機関のランキングのようなものがないかと、キーワードをいろいろと考えてネットをググりました。

例によってヒットしたのは私のウェブサイトだけ。それは「審査機関格付け」と「認証機関勝手格付け」でした。

なんとそれを書いたのは、今から十数年も前のこと。当時、ISO認証の未来を考えて的中させた私なら、ISO認証の予言者を名乗って良いのではないでしょうか?

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

| 注1 |

工場に限らず、事務所でも商店でもどこでも、電力を著しい環境側面にしているようだ。訳分かってるのか? | |

| 注2 |

安衛法とその施行令や規則に新設備や新材料の導入前の事前調査と準備が書いてある。 消防法や毒劇物法も同じである。 | |

| 注3 |

「ISO14001は公害防止じゃない」とか「ISO14001は環境保護だ」あるいは「ISO14001は法律以上の管理を目指すものだ」なんてかっこいいセリフを吐くISOTC委員とか認証機関の幹部が多い。 ほう、そうですか、ISO認証企業での不祥事は公害を出したり、違反をしたりでしょう? そんなきれいごとじゃなくて、現実を見て真面目に語りましょう。 ISO14001の意図は「遵法と汚染の予防」です。上品なことを語らず「ISO14001は法の順守と事故予防です」と言えば良いのです。なぜ言えないのでしょうね? ISO認証すると「会社を良くする」とか「ISOは儲かる」なんて嘘ついたらダメヨ |

うそ800の目次に戻る

タイムスリップISOの目次に戻る

|