泳法リスト

らくな泳ぎの基本 【目次】

1 イルカに学ぶ

2 らくな泳ぎの基本原則

2.1 水の抵抗を少なくすること

2.2 効率的に推進すること

2.3 水平に浮かんでいられること

2.4 重力や浮力を利用して進むこと

3 疲れないキック

3.1 バタ足は苦手

3.2 バタ足なしで、足を浮かせる?

4 らくな息継ぎと推進力

5 基礎練習

6 自分のクロールの最適化

6.1 グライドとキャッチ

6.2 速やかな左右転換

6.3 ハイエルボーの真髄

7「らくらく」から「そこそこ」へ

7.1「そこそこ」への脱皮1

7.2「そこそこ」への脱皮2

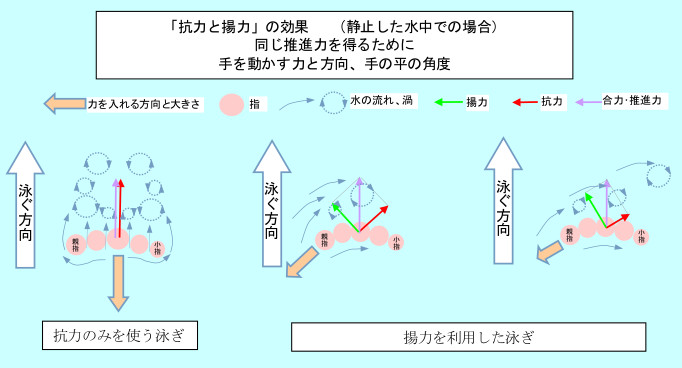

7.3 抗力中心か、揚力利用か?

7.4 4泳法への適用

7.4.1 バタフライ

7.4.2 平泳

7.4.3 クロール

7.4.4 背泳

1 イルカに学ぶ

泳ぎの基本原則をしっかり理解していれば、誰でも、楽に、ゆったりと、静かに、楽しく泳げる。

既成の泳ぎを離れて、何の制約もなく、自由に水の中を自在に滑っていく楽しさは、一度味わったら、やめられない。イルカだって、楽しく遊びながら泳いでいるではないか!

でも、イルカと人間は違う?

確かに、違う。しかし、イルカは魚ではない。人間と同じ哺乳類だ。だから、もちろん、違うところはあるが、似ているところもある。

では、同じ点は何か?第一に、肺呼吸である。それゆえ、息継ぎに水面に上がってくる。

第二に、骨格の基本構造が同じである。

第三に、遊び心がある。

では、異なる点は?

第一に、イルカの手足はヒレのようになっており、大きくは動かない。人間のそれらは、ヒレになっておらず、長くて可動範囲も大きい。

第二に、イルカの身体は流線型である。人間のそれは凹凸が多いが、イルカより柔軟である。

第三に、イルカの息継ぎは頭の上の呼吸孔で行う。人間は顔面中央の鼻の部分で行う。

これらの類似や違いを踏まえて、泳ぎを見なおしてみると、いろいろなことが見えてくる。

それらについては、次の基本原則において参考としたい。

2 らくな泳ぎの基本原則

手を大きくぶんぶん回したり、足をばちゃばちゃ動かしても、あまり前に進まないという人はいないだろうか?静かにゆっくり泳いでも、速く進む人もいる。ゆっくり泳ぐにしても、速く泳ぐにしても、長く泳ぐにしても、らくに泳ぐためには、効率的に泳ぐことが重要だ。そのためには、手や足で泳ぐという考えは捨てる必要がある。体幹を使って泳ぐのだ。

特に、楽に泳ぐためには、留意するべき基本原則が4つあると思う。それらは、次のとおり。

1.水の抵抗を少なくすること

2.効率的に推進すること

3.水平に浮かぶこと

4.重力や浮力を利用して進むこと

以下、これらの基本原則を、順に説明しよう。

2.1 基本原則1 水の抵抗を少なくすること

誰しも異論のないところだが、楽に水の中を進むには、イルカのような身体になることである。

まずは、進む方向に身体を真っ直ぐにすることである。そして、水面上にあまり出ないこと。水面に出ると、波を立てることになり、抵抗を生む(造波抵抗)。だから、人は水面下にいる方が良い。イルカは大きく水上に飛び出すことができる。それができるのであれば、水の抵抗はそれだけ減るし、その高さを利用して、再び飛び込んで素晴らしい速度を出して泳ぐ。しかし、人間には、そこまでの芸当はできない。

また、もし、水の上に出して泳いでいれば、出しているその分だけ、他の部分を沈める結果となっているはずだ。そうすると、前進方向に真っ直ぐ水平にならなくなるであろう。

だから、推進する方向に向かって、真っ直ぐ伸び、水面下に沈んでいる姿勢が一番良い。ただし、これは、何もしないときのことであり、推進するための動作は別である。

しかし、前後に目一杯真っ直ぐ伸びて、なるべく身体に凹凸のないようにし続けてているのも、結構、疲れるものだ。また、そもそも、真っ直ぐになれない人もいる。肩関節の可動域が狭い、かくいう私がそうだ。

それゆえ、目指す速さにもよるが、ある程度、だれっとすることも許してもらおう。背中は反らないようにして、手足は、ある程度、緩めてしまうのだ。より速く泳ごうと思った時に、流線型になれば良い。

後にも述べるが、手足の緩みは悪いことばかりではない。災い転じて福となすのだ。

ところで、この項目の根拠は、以下であることを確認しておこう。

(1) 水の抵抗は、断面積に比例する。

(2) 水の抵抗は、速度の二乗に比例する。

だからこそ、抵抗の少ない流線型を目指すのだ。しかし、その抵抗の大きさは、泳ぐ速度の二乗に比例するのだから、あまり速くなくて良い場合には、適度に緩んでも良いことになる。

2.2 基本原則2 効率的に推進すること

流線型になるだけでは、前に進まない。

前に進むために、何かをしなければならない。

まずは、手足で漕ぐことだ。

ただし、長く泳ぐためには、効率的で、疲れない推進方法を選ぶことが重要だ。

クロールや背泳などで良くみかけるが、仮に、下肢が沈んでいる場合、モーターボートのように目一杯バタ足を行わなければならなくなる。しかし、これは疲れる。なにしろ、足は重くて動かすのもエネルギーが要るし、下半身の血流量も増大する。したがって、より速く泳ぐとか、筋力増強を目的とするのであれば、それで良いにしても、楽に長く泳ぐのには向かない。

それでは、まず、大きな推進力はどのように得られるかを考えてみよう。

単純な答えとしては、推進方向に最大の抵抗を得られる形を作って、それを後方に速く動かすことである。それ以外の部分は流線型である。

これは、腕でも、足でもできるが、泳ぐ場合の条件としては、腕などを戻す時の抵抗を加味しなければならない。

例えば、足の場合は、「かえる足」や「煽り足」などは、足を引きつける時に水中で行わなければならないことから、その抵抗を考慮しなければならない。

ここでは、まず、かなり自由な範囲で動かすことのできる腕の場合を考えてみよう。実際、自由形の代表のクロールでは、腕8足2と言われるほど、腕の役割は大きい。

腕を使う大きな利点は、2つあると思う。これは、イルカにはない機能であり、活用しない手はない。

(1) リカバリー(腕を前に戻す動作)を空中で行うことができる。

(2) 推進方向に対して大きな抵抗を生む形を作ることができる。

ただし、注意しなければならない点がひとつある。それは、当たり前であるが、

・抵抗のない真っ直ぐの姿勢を崩さないことである。

それには、プルする腕を、あまり身体から遠くに離さないことだ。それが、簡単であり、楽である。

最初のリカバリーについては、特に論じるまでもないと思うので、ここでは、推進方向に寄与するための形と、動かしかたを考えたい。

手の平の推進力は大きいが、右図のとおり、掌は腕の一部に過ぎない。形は違うが、前腕(手から肘までの部分)の面積も大きい。

では、その他の部分である上腕(二の腕:肘から肩までの部分)についてはどうだろうか?上腕も、前腕と同じくらいの面積を持っているかもしれない。しかし、ここでは、これを考慮しないことにしよう。なぜならば、腕でプル(引く:腕を前方に出して後方に向けて引くこと)するときには、どのように腕を動かしても、上腕の部分は、肩を支点にして前から脇腹までを、常に似通った同じような動きで水中を動くだけだからである。より速く泳ぎたいときには、肘の位置や動かし方に細かい配慮はあるだろうが、とりわけ還暦スイマー等は、上腕を泳速以上の速さで水を掻くように動かすことは恐らくできないであろう。そうであれば、上腕は、うまく使わない限り、邪魔にこそなれ、加速に役には立たないと思われるからである。

というわけで、一番、期待の持てる前腕について考えることにする。

それでは、水流に対して一番広い面積を前腕で作るように努力しつつ腕全体で、速く、後方に向かって動かすにはどのようにしたら良いか、いろいろ腕を動かして試して欲しい。

どうであったであろうか?

答えは、「できるだけ前方で、掌と前腕を流れに直角にし、できるだけその角度を保って、長く、後方まで掻き抜く」ではないだろうか?

私は、そう思う。しかし、疲れないように、長い時間、泳ぐ場合でもそうだろうか?

その場合は、優先順位というか、メリハリというものがあると、私は思う。

まず、最も優先するべき動きがある。

それは、「なるべく前方で、前腕を流れに「直角」にできるところから、直角を保っていられる腹のあたりまで」の動きである。

次に、やらないほうが良い動きがある。

それは、前腕が水流に対して直角を保っていられなくなってからの後である。腹を過ぎて、なお、腕で掻こうと思うと、肘を伸ばす動きになる。これを、競泳では「プッシュ」と呼んでいるようだが、これは、三頭筋(力こぶの裏にある筋肉)を使う動作で、疲れやすく、リカバリーが遅くなり、下肢を沈める力も働く。

長い距離を掻くためには、腕を身体から遠くに、オールのように、離したほうが効果的であるかもしれない。しかし、遠くに離すと、前腕の流れに対する直角が保たれないことと、このオールのように伸ばした腕を動かす筋肉の疲労が激しい。したがって、1秒でも速くと思わず、らくな泳ぎをするためには、肘をほぼ直角に曲げて手首を額に近づけて、前腕を流れに直角に保つのが、最優先するべき有効な方法であると考えられる。

なぜならば、この動きは、肩甲骨や広背筋及び大胸筋などの体幹を使って初めて可能となる動きであり、一番疲れない動きであるからだ。

したがって、らくに泳ぐための推進の腕は、ほとんど最初から最後まで、ほぼ直角を保って動かせば良いということになる。

それゆえ、私が出した結論として、一番効果的で疲れない動きは、右図のとおりである。右手の動きで説明しよう。

右手の前腕を眼前に横一文字に水平に構え、肘を額まで挙げる。肩も肩甲骨も思い切り上がっているはずだ。そして、前腕を水平にしたまま、肘を臍まで降ろす。今度は、肩も肩甲骨も思い切り下がる。

これが、最も力が入る方法で、水を押す面積を大きくするものだと思う。試しに、腕を横一文字に額の前に構えて、もう一方の手で、横一文字の前腕の中程を下から支えてみて欲しい。そして、その前腕を力を入れて水平に押し下げてみよう。下からの抵抗を押し下げていく感じが感得できると思う。

それゆえ、水を掻く動作は、この動作だけを行うことに注力して、その前後は補助的に考え、それが疲れる要素となるのであれば、やらないことにし、あとは、邪魔にならないようにすることだ。これは、どのような泳法にでも通じることである。

クロールを例にとれば、腕の動きは、力を抜いた前腕が、額の前に横一文字に降りてきたら、横一文字の形を保って肘を引き下げる。実際には、クロールの場合、リカバリーする腕を前方に突き出すのと同時に、その相互作用として行われる身体のローリング動作に伴って、身体に巻き込むように殆ど自然に終わってしまう。腹まで降りたその腕は、肘が常に軽く曲がった状態のまま、腋を開けて、さっさと腕を空中に抜いてしまう。

手漕ぎボートを漕ぐときも、オールで最も力を入れるところは、同じようにオールが真横に来るあたりだ。オールは梃子で動かすが、その支点が力点の外にあって調整できるのに対して、人間の腕の支点は肩関節で、筋肉(大胸筋や広背筋)はそのすぐ外にあって梃子の比率を調節できない。だから、楽に力を発揮するためには、腕を内側に巻き込んで、近くに保つのがよいのだ。

このようにすると、力強い体幹の筋肉を使うことができて、疲労が少ない。クロールは、這うという意味であるが、匍匐前進する時には、肘と肩を大きく前後に動かす時が、もっとも力が入ることを思い起こして欲しい。そして、前方に戻した腕は、なるべく前に伸ばしたほうが良いには違いがないが、疲れず、邪魔にならないようにすれば良い。

この動きに限らず、手の平で押すのではなく、肩と肘を押し下げるようにする動きであれば、余り疲れないはずだ。効率的になるかどうかは、実際に使ってみて判断してほしい。

ただし、腕のストロークは、身体のバランスを欠くものであってはいけない。クロールのような左右非対称の泳法は、進行方向に身体を直進させるために気をつけなければならないことがある。

例えば、泳ぎこんでいる方でも、クロールで、正中線を超えて腕を伸ばし、プルを始めるのをよく見かけるが、これは、身体の進む方向を曲げる虞があると思う。つまり、仮に、進行方向に肩より前方で、右手を正中線より左に出して着水し、単に右側にプルすれば、頭の前で左に舵を切ることと同じで、身体は左によじれる。さらに、そのまま、顔を右斜め前によじって息継ぎをしようものなら、さらに水の抵抗を大きく受ける。

例え、正中線を超えて手を出すとしても、ローリングに従って身体に巻きつけていくようにプルすれば、身体は曲がりにくいだろう。

正中線を超えてプルするのであれば、身体の真ん中、即ち、胸や腹のあたりがよい。却って、左右のバランスが保たれるようになるのだ。

例えば、動かす腕が右であれば、右肩の前方から始まり、左腕の腋を通り、また右の側方に流れるような、そんな身体を斜めに横切る軌跡が良いと私は考えている。単純には、肩幅の線上の前方に腕を伸ばし、ローリングに合わせて反対の胸に水を掻きこんで、腋を開いて側方に抜きあげる動きを、効率がよく、疲れないものとして推奨したい。

それから、もうひとつ、前方に伸ばす手には、実は、重要な働きがあることを頭の片隅に置いて欲しい。それは、プルを行う前のキャッチの動作をすることだ。これについては、別途、詳述するが、簡単に述べておく。

腕で水を掻くとき、泳速より速く掻かなければ泳速を増したり、維持することはできない。水の流れと同じところに腕を留めても、水を押していることにならないからだ。つまり、前に進む力を得るためには、手でプルをし始めた場所よりプルし終えた場所の方が後ろになるはずだ。

しかし、速く泳ぐ人の腕と泳速の関係を良く観察すると、手でプルをし始めた場所とプルし終えた場所が、そんなにずれていないように見える。これはどういうことか?

これを可能にするのが、キャッチだ。キャッチというのは、泳速に対して、前方に伸ばした腕の力を抜いて、一瞬、流れの邪魔になるような形を作ることだ。例えば、手の甲や前腕を流れに対して直角にすると、手の甲や前腕の前には水が滞留する。また、それらの後ろには水の渦が巻きこんでくる。簡単にいえば、手や腕の周りに泳速に近い水の塊がまとわりつくことになる。それを支えにしてググっと身体を引く(プルする)ことによって、身体を前に進めるのだ。キャッチすることによって、そこに水の壁ができるのだ。このキャッチの瞬間自体は、長くては支障が出るので、フッとした一瞬である。低速では、あまり効果はないが、常にすこしは感じて欲しい。

その他、足も活用するのが普通であるが、効率的に足で推進できるのであれば積極的に活用すれば良い。もし、あまり効率的でない場合には、当面は、ぴたっと閉じて、邪魔にならないようにするのが良い。

2.3 基本原則3 水平に浮かんでいられること

さて、腕だけで効率的に前進するのだろうか?

足を動かさなければ、下肢が沈んでいくという人もいるだろう。普通、自然に浮かんだら、足は沈んでいきがちだ。そうすると、前に進まない。それでは、困る。これは重要な問題である。イルカは、じっとしていても、ほぼ水平を保っている。重心と浮力の中心が一致しているからだ。

では、人間は、どうしたら良いのか?

答は簡単だ。なるべく身体の重心を頭の方に引き上げるようにすればよいのである。そうすれば、足が浮くようになり、キックなどしなくてもクロールや背泳が楽にできるようになる。

その方法として、一番効果的なものが2つある。

(1) なるべく、前方に腕を残す時間を多くとる。

(2) 肋骨を上に引き上げ、胃を肋骨の中にしまい、お腹を細くする。

重心を前に移動させるための、手っ取り早い方法は、腕を前方に伸ばすことである。両腕の方がより前に移動する。さらに、空中に浮かせれば格段の効果を生む。ただ、いつまでもそうしれはいられないし、ずっと前に出しっぱなしでは、前進することができない。そこで、恒常的に重心を前に移動させる方法として、ちょっと難しいかもしれないが、(2)が効果的だ。これは、内蔵を上に移動することで、重心を胸に向かって移動させ、胸郭をふくらませていることによって、体全体が浮きやすくするというものだ。これができるようになれば、全くキックなしでも、驚くほど楽に下肢が浮くようになり、水上を前のめりに滑り落ちていくような、それまでと全く異なった感覚で前進できるようになる。

|

少し修練が必要であるが、これは、非常に有用な技術だ。何しろ、腹が締まって、スタイルも良くなる。がんばる価値がある。

その方法は次の通りである。

何もしないでリラックスしていると、身体は、図1のようであろう。

次に、空気を肺一杯吸って、息を止めずにその肋骨の形を維持する(図2)。

さらに、胃を肋骨の中にしまうように腹筋を使う。これは、腹筋運動で使う腹直筋ではなく、腹の横の筋肉(腹斜筋)を若干緊張させる(図3)。

水平に浮くために行うことの段階をまとめれば、図4のようになる。これで、格段に泳ぎは楽になる。

息継ぎをする時には、胸腔を広げたまま、空気を吸って腹式呼吸を行う。つまり、息を大きく吸ったら、腹を凹ませて息を吐くのだ。これらの練習は、「楽な4泳法」の解説の中で行うことにしよう。

2.4 基本原則4 重力や浮力を利用して進むこと

イルカは、身体を上下、左右、斜めにうねらせ、しならせて前進する。

かれらは流線型の身体を持っているので、非常に滑らかに、かつ体長に比べて、効率的に、とても速く泳ぐ。

人間は、なかなかそうはできない。しかし、これらに似せた身体の動きをすれば、効果的に、かつ、楽しく身体を前進させることができる。

既存の泳法でも、これを応用して上体を浮き沈みさせるバタフライやうねりを応用した平泳ぎがある。クロールでもローリングをうまく使うことによって、また、上体を前方に沈み込みまた浮き上がらせることによって、より滑らかに前進することができる。また、既存の泳法を外れて、積極的に沈み込むことを重視したイルカのような楽しい泳ぎ方もできる。これは、オリジナル泳法編で紹介する。

この動きによる推進力は、水流に対して斜めのものを水流に対して直角方向に動かすことによって得られる揚力に依っている。

大きな動きとしては、重力や浮力を利用し、上体を前方に沈み込みまた浮き上がらせることによって、この前進力が得られる。また、バタフライや平泳ぎでは、身体の連続的なうねりによって、同様に推進力を得ている。

また、後にのべるが、上体を前方に沈み込みまた浮き上がらせる動きは、息継ぎを楽にする有り難い効果がある。

これまでの説明で明らかになったと思うが、これら4つの基本原則は、一体であって、相補的な関係にある。どれも、ひとつだけで成り立つわけではないが、こうした効果を適切に使った相乗効果により、イルカの動きに近づけるようにすれば、いくらでも、ゆったりと泳ぐことができるようになるだろう。

3 疲れないキック

3.1 バタ足は苦手

私は小さいころから、水泳、特にバタ足が苦手であった。今でもバタ足は苦手である。陸上競技や球技その他の運動ばかりやっていたせいか、足首に柔軟性がない。バタ足を打ち下ろした時に、足首のしなりが180度以上にならないのだ。水泳選手の足首は、200度以上曲がっており、これが、プロペラのように水を後ろに押しやる効果を生み、推進力になっているが、私のバタ足では、なかなか前には進まないし、とても疲れるだけ。内股気味にキックを打つようにしてからは、少しは改善したが、その効果も知れたものであった。

そもそも、クロールにおける推進力は、腕8、足2の割合だという(もちろん、速い人の場合だろう。)

それならば、足で疲れるのは損だと、なるべくバタ足を打つ回数を減らして、成人してからは、2ビートを主体に泳いでいた。そして、還暦を迎えてからは、あまりバタ足自体をしないようにもしている。足を閉じることで、自然に流れに任せたうねりのビート、つまり、ドルフィンに近い動きにする方が気持ちがよくなったのだ。だが、キックを全く打たないときは、下半身が沈みやすくなるのは確かである。

2ビートであれば、経験上、大別して、2つの方法があるように思う。小さく鋭く打つ方法と、大きく膝を曲げてゆっくり打つ方法の2つである。

前者の小さく鋭く打つ方法は、流線型を保つ時間を長くして、水の抵抗を極力抑えるのが狙いだ。

後者の大きく打つ方法は、推進力を大きくしたいことと、下肢を浮かし、体幹を真っ直ぐにする効果があるためだ。これについては、後に基本練習の八の字泳法で「散歩キック」と名づけて紹介する。

3.2 バタ足なしで、足を浮かせるには?

そこで、下半身を浮かせるための工夫をすることにした。

最初にやったことは、上体を沈めること。要するに、頭を低く沈めれば、下半身が相対的に浮くはずだということ。少なくとも、前に飛び込んでいく感じがあれば、下半身はこれについて浮く。方法としては、リカバリー(腕の掻きが終わって前方に戻す動作)した手の突き出す方向の変更である。

それまでは、なるべく、腕を前方水平に出そうと努力していたが、出す方向を変えて、前方斜め下深くに手を伸ばすようにし、深いところの水を手のひらで掬って大腿の方に向かって投げるようにした。つまり、感覚的には、潜ろうとするのである。そもそも、私は、腕を水平に前に出すことが非常に困難でもあったので、この方法は、渡りに船でもあった。

これは画期的であった。やはり、相対的に足が浮くのである。それから、クロールでリカバリーしてきた手を、前方水面に突きこむ前に、水面上にしばらくとどめておくという利点を学んだ。これは、足を浮かせる手段として、体重を前にかけるための効果的な方法であった。

次に知ったのが、肋骨を上げることによる重心の移動と腹筋の締めである。これにより、基本原則3で紹介した、肋骨を引き上げて、胃をその中にしまう方法として定着した。これで、画期的に下肢が浮くのである。

そして、この肋骨の引き上げが充分でなくても、基本原則4で紹介した、上体の浮き沈みを使うことによっても、姿勢のコントロールは十分にできるとことも確認した。

4 らくな息継ぎと推進力

ラクに泳ぐための基本は、前節で紹介したとおりであるが、「息が苦しくて」という人もいるだろう。また、傍から見ていても、息継ぎをするために、頭を持ち上げて、その結果、身体がねじれたり、反ったりして、抵抗を大きくしている人も、良く見かけるものだ。しかし、息継ぎで水の抵抗が大きくなっては、基本原則1に反する。

では、どうするか?

イルカは、深みから勢い良く浮上しながら、頭の上の呼吸孔でサッと息継ぎをする。

そう、答えは簡単だ。基本原則4で言及したとおりである。結論からいうと、息継ぎした後は、前方に飛び込むように、上体から沈み込むことだ。そうすれば、次に浮上してくる力で、らくに息継ぎができるようになる。

どの泳法でも言えることだが、例えば、平泳ぎ、バタフライでは、一旦、背中を丸めて沈み込み、次に、頭を上げ、胸を広げて浮上するのを待つ。こうすれば、浮き上がって来るときには、勢いがつくので、顔をもたげなくても、楽に息継ぎができるはずだ。

クロールでは、どうか?クロールは4泳法の中で、唯一、左右対称の動きをしない。つまり、必ず、片側を向いて息継ぎをせざるをえないからである。それゆえ、クロールでは、息継ぎを終えた後は、リカバリーの腕を前方深く突き込み、のめり込むように沈み込むのだ。そうすれば、次に、自然に浮く力が強く働き、これに合わせて浮上を助けるようにストロークを行えば、軽く首を回すだけで、実に楽な息継ぎができるようになる。

それでも楽でない人は、イルカの呼吸孔のように、くるりとローリングして、顔を上に向けて、口を水面に出せば良い。簡単なことだ。

個別の泳ぎでの具体的な方法については、それぞれの紹介の中で説明しよう。

5 基礎練習

もし、ご興味があれば、単純で、ラクな泳ぎを紹介しよう。この泳法を材料にして、らくな泳ぎの基本原理を理解していただくための基礎練習とする。

このサイトでは、いろいろな泳法を、理論的な考察を加えて紹介していくが、ともあれ、最初は、基本原則も何にも考えずに、泳いでみていただきたい。八の字泳法と名づけた、一応、クロールといえるような自由形だ。

この泳ぎを原型として、キックやプル、そして浮き沈みの基本を学ぶことにしよう。

詳しくは、「八の字泳法」の説明を見ていただきたい。6 自分のクロールの最適化

この項目は、ひととおり、このウェブを見ていただいた方、あるいは、すでにクロールを泳げる方に向けて書いているので、もし、わかりにくかったら、他の記事を先に見ていただきたい。

なかなか、クロールがうまく行かないと思っておられる方のための記事である。

6.1 グライドとキャッチ

6.1.1. 最も抵抗の少ない姿勢

最も抵抗の少ない姿勢を理想的に描けば、身体を水平に一直線にすることだということは、すでに書いた。

誰でも、これができれば問題はない。しかし、それぞれの身体には、それぞれの個性がある。

それを考慮すると、一意に、一直線になろうとしさえすれば良いのだ、とは言えなくなるのではなだろうか。

多分、人それぞれにとって、水の抵抗の最も少ない姿勢が異なる可能性は高い。

しかし、ともあれ、一番抵抗が少なく、バランスが良い姿勢は右図のようなものであろう。

「顔は水底に向けたまま、なるべく身体を横に向けて、体全体は水平にまっすぐに保つ。片腕は、真っ直ぐに前方に伸ばし、できるだけ肩を前に出し大きく腋を空け、その肩を顎関節(顎の蝶番)あたりにあてる。反対に、もう一方の腕は水上に肘を高く挙げ、完全に脱力して前腕を頭のなるべく前に垂らすように肘を前方上に保つ。」

これは、多分、TIswimでいう「サメのポーズ」にかなり近いと思われるが、私自身は、TIを習ったことがないので、TIには言及しないことにする。それゆえ、ここでは便宜的に、これを「イルカの姿勢」と呼ぶことにしよう。

前方に伸ばした腕は、肩を目一杯伸ばしているので、水の抵抗は少ない。

顎関節あたりを肩に付けるのは、腕を伸ばす方向を真っ直ぐに定位するためと、顔と腕の間に受ける水の抵抗をなるべく少なくするためである。

もう一方の水上の腕は、前方に体重をかけて下肢を浮かせ、次の動作に備えて最も効果的な位置を保ち、リラックスする形をとっている。

体全体は水平に保たれて沈み、水面での造波抵抗を受けるのは肩のみとなっている。

できるだろうか?

この姿勢でグライドする時間を長く取ればとるほど、楽ということになる。

6.1.2. 自分にとって最も抵抗の少ない自然な姿勢

上記の姿勢は、抵抗は少なく、苦労なく、真っ直ぐ、腕が前に伸び、下肢が水平に浮いて入れば、何の問題もない。

しかし、多分、前に出した腕の腋の角度は、人によって各様ではないだろうか。

私にとって、真っ直ぐ腕を前に出す姿勢は、先天的に無理だが、多くの人にとっても、老人になれば、関節の柔軟性にも問題が出てくるであろう。首だって回りにくくなるだろう。

だから、この角度は、苦労しない範囲で、できるところまで開ける、ということになる。

そうすると、最も腋が開く方向に伸ばした腕の水面との角度が問題になる。

伸ばす腕の方向は、左右のバランスを考えると、真っ直ぐ前、プールの横の壁とほぼ平行を目指すべきである。つまり、コースロープと平行ということで、前方の深みに突きこんだ形だ。そのときの上体のローリングの角度も、人によって異なってくる。

では、この姿勢を確認するために、事前に鏡の前でやってみよう。

大きな鏡の前に対面し、胸を反らないようにして、両腕を下から上までゆっくり上がるところまで挙げてみよう。

このとき、高いところを目指して肩も上がるとこ ろまで上げる(つまり、左鎖骨の左端と右鎖骨の右端を一番上まで挙げる)。そして、最も楽に肘が後ろになるような腕の位置を探そう。

バンザイの形になるはずだ。あくまでも、胸を反らないようにする。

そして、右の腕の肘から先を脱力して手のひらを頭の上に載せよう。

次に、鏡を両眼で真っ直ぐ見ながら、足踏みして、少しずつ身体を右に回転させていこう。

すると、左腕が鏡で鉛直に見えるところまで来るはずだ。そのとき顎は左肩に近づき、顎関節が肩に付けばそこまでで良いし、できなければ、無理なくできるところまでで良い。

また、首の回る範囲も人それぞれであろう。もし、鏡に正対できなくなるならば、左腕が鏡で鉛直に見えまでの姿勢を優先する。

人によって、バンザイの腕の角度は大きく異なるだろう。

鏡の前のこの姿が、自分のイルカの姿勢であり、この腕の角度が自分にとって最適な腕の角度である。そして、このときの身体の回転の角度が、自分の最適なローリングの角度となる。

一応は、そういっておこう。ただし、本当に、そうだろうか?

多分、それは、前方に真っ直ぐ伸ばした腕の水面となす角度が、どれくらいの大きさになるかによると思う。

6.1.3. 前に伸ばす腕の角度と抵抗

この、真っ直ぐ前方の深みに伸ばした腕の、水面との為す角度が、20〜30度くらいであれば何の問題もなかろうが、仮に45度くらいであれば、結構腕の上面に受ける水流の抵抗が大きく感じられるだろう。

腕の上面に抵抗を受けることには、欠点もあり利点もある。

まず、欠点であるが、2つ挙げよう。

ひとつは、端的な話、速度を減じてしまうこと。ちなみに、極端かもしれないが、鏡の前で腕が水平までしか上がらなければ、泳ぐときには真下に伸ばすことになってしまう。これでは流れに逆らう杭のようなもので、最大抵抗を生むことになってしまう。

2つ目の欠点は、腕を保持するために疲労するおそれがあるということだ。限界まで腕を伸ばし、肩を上げ、これを保持するためには、僧帽筋や三角筋等を動員しなければならない。これは、楽で力強いプルを生み出すための準備として広背筋や大胸筋を伸ばすという重要な役割があるのだが、これで疲労がたまってしまうのであれば困る。だから、リラックスしてできる範囲に留める必要がある。また、腋を下にしてその上に体重を載せるようににすると楽になる。

しかし、利点もある。ここでは、2つの利点を挙げておこう。

1つは、下肢を浮かせる効果だ。腕を下げようとする水の抵抗に対して頑張ることで、身体をつんのめらせる力が加わり、そのモーメントが下肢を持ち上げるのだ。それにより、キックしなくても水平に浮くことができるようになる。

2つめの利点は、それだけで、ある程度キャッチできているということ。つまり、水を腕にまとわりつかせているということだ。しかし、このことは、即、速度を減じる要因になっているという欠点と裏腹の関係になるので、これが大きいほど、この姿勢でのグライドでは、減速も大きいということになってしまう。

この角度が大きいからといって、胸を張り、背中を反らせて腕を挙げてはいけない。体全体の抵抗のほうが大きくなるに違いないからである。

それゆえ、私は、この角度があまり大きくて、減速、筋疲労が気になるようであれば、泳法を私の推奨する鉤腕泳法等に変えたほうが良いと思う。

では、実際に、どの辺りで、折り合うのが良いのだろうか?

40〜50度くらいであれば、それぞれ試してみて、速度もあがる見込みがあればそれでよいが、、速度も大して上がる見込みもなく、疲労がたまるだけなのであれば、他泳法に変える折り合い点とみれば良いのではないかと考えている。

さて、次に、この前方に伸ばした腕とキャッチの関係を考えていくことにしよう。

6.1.4. キャッチ

より効率的に泳ぐには、力強い推進力が必要となる。

そのためには、1ストロークで長く進むようにすることだ。

これを助ける大きな要素が、キャッチである。

いま、イルカの姿勢で、左腕を、前方に伸ばしているとしよう。

楽に、しかし、意識的に、より前に伸ばしている姿勢だ。

その左肘から先を、ふっと緩める。そうすると、前腕が水に押されて肘が曲がり、ゆるく弧を描いた前腕に周りの水が絡んでくる。これが、キャッチである。

肘の曲がる方向は、個人によっても若干異なるであろうし、自然に曲がる方向で良いと思う。

この腕の周りにとらえた水を、なるべく壊さないようにまとめて後方に押し出すのだ。

これを行わないで、性急にプルを行うと、スコンと空振りをしてしまう。

6.1.5. 【休題】らくらくクロール(オリジナル泳法)におけるキャッチ

このウェブサイトで、私が紹介している「らくらくクロール」では、あえて、前方に目一杯身体を伸ばさなくて良いとしている。それは、もちろん、伸びるためには結構疲れるということがあるからである。

それゆえ、前方に突き出す腕は、弧を描いていたり、肘を完全に曲げたりしている。

弧を描いた形をしているのは、円月泳法だ。

これは、その形でキャッチができている。ただし、泳ぐ速度を速めて行く場合は、次第に前方に伸びていくことになる。その場合は、伸ばした肘を一旦緩めるということが必要となってくるであろう。

一方、鉤腕泳法では、完全に前腕を水平に真っ直ぐ前方に向けて、前腕には水の抵抗を受けないようにしている。その分、上腕(二の腕)には、まともに水流の抵抗を受けるが、下肢を浮かす効果があるから、それで良しとしている。

この腕でキャッチを行うには、どのようにするか?

単純には、やはり、肘の力を一旦抜いて、腕相撲のように前腕が倒れてくるようにする。

しかし、もう少し泳速を上げるときは、ストロークの長さを確保するために、鉤腕を前方に迎えに出す。つまり、下に直角に構えた鉤腕の肘の角度を、もっと大きくするように前に伸ばして、やおら、遠くを眺めるように前腕を額の上あたりにかざすのだ。

他の泳法の場合も、泳ぐ速度を上げたい場合や、ストローク数を少なくしたい場合は、腕を、より前方に出し、キャッチを効率的に行うように一旦肘を緩める動作が必要となる。

6.1.6. 速く泳ぐために

もちろん、速く泳ぐためには、ピッチを速めなければならない。しかも、1ストロークで進む距離も減らさないようにしなければならない。また、楽にこれができるようでなければ、文字通り、楽しくない。

12ストロークで25mを泳げても、1ストロークに2秒以上要するならば、全体で30秒くらいはかかってしまうだろう。

これを短くしたいならば、ピッチを速くするしかない。つまり、例えば1ストロークを1秒にするということである。しかし、ピッチを速くすれば、ストローク数は増える。仮に、1ストローク1秒で、25mを20秒で泳ぐには、17ストロークくらいで泳げば良いことになる。

ピッチと1ストロークで進む距離の関係は難しいと思う。私自身、随分苦労している。ピッチを速くしても、ストローク数があまり増えないようにするには...

キャッチの時間を長く取れば、ピッチが遅くなるし、受ける水流抵抗も大きくなる。

スライドを長くし、ピッチを速くするためには、イルカの姿勢の速やかな左右転換である。

6.2. 速やかな左右転換

6.2.1. 楽に泳ぐことと、速く泳ぐことから

このサイトでは、楽な泳ぎ方を追求している。

個々人が、それぞれ多様な特性や個性を持っているのだから、楽な泳ぎ方も一様に存在するわけではないだろうとしてきた。

それゆえ、それぞれの個性に応じた泳ぎ方は、既存の方法に縛られる必要はなく、いくらでもあるのではないかと提起し、その方法を考え出して、このサイトで例示してきた。特に、楽な泳ぎであれば、速くはないが、いくらでもあると。

しかし、一方で、速く泳ぐことを目的とするならば、その方法は、一定の方向に収斂していくだろうということも述べた。

つまり、「速く泳ぐため」の姿勢は、身体の特徴に支障がなければ、その要件を満たす方法は、かなり一意に決まっていくだろうということである。

それというのも、遅く泳ぎたいという人は聞いたことがなく、普通、できることなら、楽に、速く泳ぎたいという人がほとんどだからである。かくいう私もその一人である。

しかし、問題なのは、速く泳ぐ方法が一定の方法や姿勢に収斂していくとしても、誰にとってもそれができるわけでもなければ、楽であるという保証も全くないからだ。

だから、ある程度速くしたいという場合は、今の自分の楽な泳ぎ方から、楽な範囲で、前に身体を伸ばしていき、お腹を締めていけばよい。

これまで、このサイトで紹介してきた泳ぎ方から徐々に速くしたい場合でも、全く同じである。

まあ、最終的には、筋力がものを言うのだろうが、検討に値するのは、やはり、姿勢と、体幹の使い方だ。

特に、姿勢について、これが、楽にできるかどうかは、個々の身体の特徴に深く依存することになる。

6.2.2. もう少し速く泳ぐためのクロールの最適化

ゆっくり、楽に泳ぐ方法は結構書いていきた。しかし、もう少し速くしたいと考える私のような隠居じいさんが考えるならば、もう少し、工夫しなければならない。

既に書いたように、その形は一定の方向に近づくだろう。

しかし、筋力にも、柔軟性にも、限界があるのだから、やはり、自分の身体の特徴に合致した形を見つけなければならないと言える。さて、その形は、どんなものか?

ということで、自分にとって最も抵抗の少ない姿勢とは、とうあるべきかを書いた。「イルカの姿勢」である。再掲すると次のとおり。

「顔は水底に向けたまま、なるべく身体を横に向けて、体全体は水平にまっすぐに保つ。片腕は、真っ直ぐに前方に伸ばし、できるだけ肩を前に出し大きく腋を空け、その肩を顎関節(顎の蝶番)あたりにあてる。反対に、もう一方の腕は水上に肘を高く挙げ、完全に脱力して前腕を頭のなるべく前に垂らすように肘を前方上に保つ。」

前方に伸ばした腕は、肩を目一杯伸ばしているので、水の抵抗は少ない。ただし、真っ直ぐ前方に伸ばしていても、水平方向より深みを指しているのであれば、腕の上面に水の抵抗を受けるが、それは下肢を浮かす利点を持っている。

顎関節あたりを肩に付けるのは、腕を伸ばす方向を真っ直ぐに定位するためと、顔と腕の間に受ける水の抵抗をなるべく少なくするためである。

もう一方の水上の腕は、前方に体重をかけて下肢を浮かせ、後述するが、次の動作に備えて最も効果的な位置を保ち、リラックスする形をとっている。

体全体は水平に保たれて沈み、水面での造波抵抗を受けるのは肩のみとなっている。

そして、自分の肩関節の柔軟性等の個人の特質により、特に前方に伸ばす腕の鉛直方向の角度やそれに伴うローリングの角度によって、イルカの姿勢がそれぞれに異なり、「自分のイルカの姿勢」があることを書いた。

(1) より速く泳ぐには

さて、抵抗の少ない姿勢はこれで良いにしても、このままでは、当然、推進力がない。しかし、このイルカの姿勢を、できるだけ長く保つことが、効率的に進んでいくコツなのだということには、留意したほうが良い。

このことから、より効率的に泳ぐためには、イルカの姿勢の左右を、いかに速く切り替えるか大きな要素となることがわかる。

しかし、より速く泳ぐには、より、力強い推進力が必要となる。そのためには、ただ速く切り替えればよいというわけではなく、効率的な推進力をうることが同時に必要であり、当然ピッチ(ストロークのリズム)も速くしていかなければならない。

効率的なプルを実現する大きな要素が、キャッチである。これについては、前回の記事で書いた。

すなわち、前方に伸ばした腕の肘から先を、ふっと緩める。そうすることによって、前腕が水に押されて肘が曲がり、ゆるく弧を描いた前腕に周りの水が絡んでくる。これが、キャッチである。そして、身体は最大ローリング角から水底に向かうように戻り始める。同時に、キックする側である下の左足の膝を緩めてキックに備える。

ということである。

このキャッチの時点で、イルカの姿勢は崩れ始めている。

それゆえ、ここからは、速やかに左右の姿勢を転換しなければならない。

(2) 速やかな左右転換

今、あえて、「速やかに左右の姿勢を転換しなければならない」と書いた。

一般的には、「ローリングする」とか、「ストロークを開始する」とか書くのかもしれない。

しかし、私は、あえて、左右の姿勢転換と書くのが適切だと思っている。

それは、とりもなおさず、楽に進んでいく至福の時間はイルカの姿勢にあり、これの切り替えを効率的に行う動作にすぎないと思うからである。

それでは、この切り替え動作の順を追ってみることにしよう。左腕を前方に伸ばしたイルカの姿勢から始める。まずはキャッチに入る。

(a) 前方に伸ばした左腕の肘から先を、ふっと緩める。

こうすると、前腕が水に押されて肘が曲がり、ゆるく弧を描いた前腕に周りの水が絡んでくる。

肘の曲がる方向は、個人によっても若干異なるであろうし、自然に曲がる方向で良いと思う。

このキャッチで腕の周りにとらえた水を、なるべく壊さないようにまとめて後方に押し出すのだ。

身体は最大ローリング角から水底に向かうように戻り始める。同時に、キックする側である下の左足の膝を緩めてキックに備える。

(b) リカバーの腕を頭近くから水中深くに突き込む

そこで、やおら、水上で前腕をだらっと下げ高く上げた右肘を、ゆっくり加速しながら伸ばし込んでいく。これは、緊張せずに行う。着水は、額の横である。それゆえ、手の甲が着水するときの角度は大きく、45度くらいになろう。

着水点から手の先を伸ばす方向は、鏡の前で確認したバンザイの方向であるが、その場所は、ローリング後の右肩が落ち着く位置からみて前方真っ直ぐの深みである。この深さは、各人のバンザイの姿勢、肩関節の柔軟性に依存することになる。

現実的には、水底の中央線を真下に見ながら、中央線の横(この場合は右)あたりを狙って、肩が顎関節にあたるところまで突き込むという感じであろうか。

深さは、たとえば、肩関節が柔軟で、肩から真っ直ぐ腕を前方水平に伸ばせる人でも、最終的に落ち着く手首の位置は、水面から30cmくらいの深さになるはずだ。なぜなら、リカバリーに必要な角度をとり、沈んだ頭と肩の分によって、肩の位置は30cmくらい沈むはずだからである。

したがって、頭近くの水面から、45度で突きこんだ手を、真っ直ぐ最終目的の30〜40cmの前方深みに向かって、ズズドーンと伸ばしていくことになる。

この動作は、角度をもった右腕の上面が、前進速度と突き込む腕の速度が加算された速度で、前方に水を押していくことに他ならない。

そうすると、どうなるか?

急速に、左右転換が起こるのである。すなわち、右の前腕が水流の分力によって下方に押し下げられ、その結果、右肩が押し下げられるからである。

さて、その間に、キャッチを行った左腕はどうなるか?

右腕をこのように意識して突き伸ばせば、その相互作用として、これと入れ違いに、キャッチした左腕の肩(鎖骨)は自然に下がる。この動きがプルであるという意識は殆どなく、相互作用で左肩が下がっていくことによって、前腕が倒されたまま身体を巻くようにして自然に臍まで降りてくる。

このときに意識すべきは、身体を丸太のように真っ直ぐに保つことである。そうするために、この転換の時は、意識して、身体の前面が真っ直ぐ、あるいは、少し凹んだくらいになるよう、腹を締めること。決して反らないことが大切だ。そうすると、同時にキックも自然に入る。

これら動きは同時に行われ、グライドの時間に比べれば一瞬である。右肘を伸ばすときに受ける水流抵抗により、右肩が急激に押し下げられ、同時にキックも打たれ、左腕の肩が下りてその前腕が身体に巻き込まれることによって、クルンと回る。左右のイルカの姿勢が素早く完成され、同時に効率の良いプルも行われているということだ。

(c) 早目のリカバー

左腕が臍までプルしたら、腋を開いて弧を描いて水上に抜くが、その時に最後に手のひらで軽くスナップする。

これは、リカバーを早くする効果、リカバーして前に出す腕が前進する身体の慣性を弱めてしまうことを軽減する効果がある。これにより、体重を前方に早くかけ、ピッチを速くすることが可能となる。

(d) グライド及び突き込みの準備

左腕を抜き終わったら、速やかに前方まで肘を高くして腕を運び、前腕は、だらっとぶら下げた状態で頭の上で一旦止めること。

これは、腕全体の重さを早く前に出し、空中で止めることで、下肢が浮き、身体が水平に保たれる効果、止めることで、身体を前に押し出す効果が期待される。肘を高く取るのは、ローリングを確実に行うこと、腕の位置エネルギーを高めて次のローリングの勢いを付ける意味がある。また、前腕をだらっと下げるのは、リラックスする意味もあるが、入水の位置を手前にしたいためもある。前方に入水すると、上から抑えてローリングに勢いがつかなくなる虞があるからである。

このイルカの姿勢が、ちゃんとできているかどうか、確認すること。腰が反っておらず、腰も回転していることも確認しよう。

イルカの姿勢で、速度が鈍くなったら、(a)に戻る。

おわりに

以上であるが、身体は、常に丸太のように真っ直ぐに保つことが、何よりも重要である。

そのためには、前方に沈めこんで体重を載せる腕の腋の角度は、無理のない程度にとどめること。これを無理に行うと、胸が反ったり身体が歪む。その上、三角筋や僧帽筋が疲労する。

身体が真っ直ぐに保たれれば、ローリングも滑らかに行われるはずであるが、意識して、肋骨を上に引き上げ、胃を肋骨の中にしまうようにすることも、非常に効果がある。

とかく、息継ぎで、顔を水上に持ち上げる人は多いが、そうすると、たちまち身体が歪んで抵抗が増してしまう。しかるに、こうして肋骨を上げ腹を細くすれば、下肢が浮き、浮力も増すので、まっすぐな身体を水平に保ったままで、真横で楽に息継ぎができるようになる。

(キックについて)

キックは自然に打たれるので、気にすることはないと書いた。

しかし、敢えて書くならば、大きくゆっくりと打つことを奨める。散歩キックだ。

大きく膝を緩めると、上体が反ることはなく、まっすぐに保たれる効果があり、これで、ゆっくりと大きく打つと、前傾して、つまり、前のめりのような感覚ですべるように進んでいくことができる。

25mを25秒くらいまでの速度で泳ぐのであれば、これが相性がよいと思う。

私は、この散歩キックを使うと、ゆったり散歩の気分で泳いで、25mを30秒、11ストローク程度だ。

ところで、この記事で説明してきた泳ぎは、オリジナルではない。

身体に合わせてクロールを最適化すると、こうなるであろうと考えるものだ。

他の方々の理論を十分に理解できているわけではなく、私自身が、考察した結果がこのようになったというものだ。

それゆえ、この泳ぎに名前をつけるつもりはないが、私自身の「らくらくクロール」には違いのないところであり、いつも、オリジナル10種類メドレーに加えて泳いでいる。

さて、前記事で書いた通り、速く泳ぐためには、ピッチを速めなければならない。しかも、1ストロークの距離も減らさないようにしなければならない。

仮に、1ストロークに2秒、13ストロークで力を抜いて泳げば、25mあたり30秒くらいで泳ぐことになる。

1ストロークにかける時間を短くすれば、速くなるが、ストローク数は14〜16と増えていくだろう。そのとき、力むと、さほどタイムには反映されないということもある。

疲れない、流れるような美しい泳ぎを、じっくりと、目指したいものである。

6.3. ハイエルボーの真髄

ハイエルボーのハイは何のハイ?

通常、ハイエルボーが推奨されているのは、クロールにおいて、前方に出した腕の肘を水面近くに残して、手首を推定方向に垂れるようにひじを立てる右図のようなものを言うのであろう。

これができる人はそれで良いが、結構難しい動きだ。

というのは、単に格好だけを真似ようとして、前腕だけを下に下げようとしても肩関節が痛くなるし、そもそもできない。

しかも、前腕を無理に下げれば、反作用で下肢が沈んでしまうではないか。

だから、特に、我々還暦スイマーには無理だ。

というのは乱暴かもしれない。ただ、いえるのは、この動きは手や腕だけを動かしてもできないということである。

では、どのように行えは良いのか?

ハイエルボーの姿勢のとりかた

まず、結論から言うと、これは、トップスピードで泳ごうとする腕の動きだということである。

この形は、つぎのようにしてできる。

(1)できるかぎり腕を万歳方向に伸ばす。

(2)腕全体を肩から内旋する。

(3)肘の力を抜く。

「肩の伸びと内旋」これが決めてなのである。これで、肩関節に無理なくできるであろう。

つまり、リカバーした腕を前方に限りなく突きこみ、思い切り上体をローリングしつつ、肩を前に回すようにして、肩や腕を内旋させる。そうして、肘の力を抜くと、水圧に押されて前腕が下がり、肘が直角に曲がるのである。同時にこれがキャッチとなる。そして、真っ直ぐ後ろに抗力泳ぎのプルを行う、という流れである。

スピードを出すには、とても良い泳ぎであると私も思う。できる人は、そうすれば良い。

しかし、冒頭でも書いたとおり、我々還暦スイマーの多くは、健康のためのスイミングだ。短距離でガンガン泳ぐ人は、そう多くはいない。

それゆえ、私は、ハイエルボーの老人的解釈をしてみたいと思う。

そもそも、ハイエルボーが、なぜ必要なのか?

この答えは全世界共通だろう。

それは、最も力を出すことが可能で、効率的な泳ぎは「匍匐プル」だと、私が主張している理由でもある。

すなわち、身体の最も前方で、前腕を、水流に対して90度にする、ということであり、そのとき、肩から肘までの方向が、万歳の方向であるということである。

この腕の形が、最も水を効率的に捉えることができ、最も力を入れ易く、最も抗力を大きくして長くプルできるからだ。

大賛成である。何の異論もない。

しかし、私が問題にしたいと思うのは、このときの前腕の向きは、下向き(水底方向)でなくても良いだろうということである。

我々還暦スイマーの泳速は、速くない。

速く泳ぐには、手足だけでなく、体幹の柔軟性が必要で、それを前提に思い切り伸びなければならない。そして、最速を求めるならば、薙ぎりストロークではなく、ストレートの抗力泳ぎが求められるだろう。しかし、これは結構疲れることだ。

そうだとすれば、我々還暦スイマーは、水底方向に前腕を垂直に落とすハイエルボーを、あきらめた方が良い。

その代わり、水底方向ではなく、より水平に近い方向に、肘が自然に楽に曲がる方向に曲げるのである。

これでも、同じような結果が相応に得られると思う。

これが、私の推奨している「匍匐プル」である。

この姿勢にいたるまでの動きには、付録が付いてくるという利点がある。

つまり、単に水底に向けて前腕を落としてキャッチを狙う「ハイエルボー」の動きに比べて、伸ばした手から、この姿勢までもってくるこの動きは、横に薙ぎる動きとして、我々相応の泳速に効果的な推進力を生むのである。これは、キャッチに代わる利点ともいえる。

このあとの「匍匐プル」は、力強くも楽なプルである。

つまり、これは、もう一方の腕が水上から前方下方に突きこむ拮抗作用として、ローリングと共に、プルの腕が巻き込まれるようにして、自然に体幹の筋肉(大胸筋と広背筋)の力で臍まで押し下げられるという、力強くかつ効果的なプルになるからである。

ハイ・ローは垂直軸ではなく、水平軸で

それゆえ、私は、ハイ、というのは、天地・垂直軸の方向ではなく、水平軸・推進軸における「前方」を「ハイ」と位置づけたいと思う。

できるだけ、肘を前のほうに残し、手首を肘と同じ位置まで持ってきて、これを維持することが肝要なのである。

匍匐プルでは、これまでの概念によればローエルボーといえるくらい、肘が水平にまで下がるが、それで良いのだ。

「肘と手首が同じ高さ=推進軸において同じ座標」をとるように努力すれば良いのだ。

極論すれば、泳ぐ方向=推進軸に対して、前腕が直角をなしてさえいれば、360度、どちらを向いていても良いのだ。

ちなみに、「らくらく背泳ぎ」でのそれは、仰向けであるが故に、匍匐プルにおける、肘から手先の方向は、右図のように天を指している。

7「らくらくswimming」から「そこそこswimming」

への脱皮

7.1. 「らくらく」から「そこそこ」への脱皮1

はじめに

これまで、らくで静かな泳法を紹介してきた。しかし、それでも、もう少し速くするにはどうしたらよいか、ということも研究してきた。

一応、ここまでのけじめとして、「らくな範囲で、そこそこ速く」泳ぐにはどうしたらよいか、その基本的方法及び原理を、ここで総括しておきたい。

【とにかく速く泳ぐための根本原理】

一定速度で泳いでいるときは、推進力と水の抵抗がつりあっている。したがって、これより速く泳ぐとすれば、次の2点を追求するしか方法はない。

(1)姿勢を流線型にすること、すなわち、水から受ける抵抗を、もっと軽減すること

(2)推進力を強化すること、すなわち、体力増進、推進技術の向上を図ること

全く泳げない方にとっては、理解しにくいところがあるかもしれないが、そういう方へは、このまとめのあと、どのように練習したらよいかという演習項目を、今後、整理して提示していきたいと思っている。

第1章 姿勢を流線型にする

1.水平姿勢をとる

最も抵抗のない姿勢は、水中で身体を水平に保つことである。

ただ、これらは、手足が動いていない姿勢においての原則である。蹴伸びの姿勢で、身体を少し緊張させ、手先から足先まで一直線であることが望ましい。手で綱を握り、前方から一定速度で引っ張ってもらっていると想像してほしい。これは、そんな状態での、いわば、受動的な状態での静的な基本姿勢といえる。

しかし、能動的には、少し異なってくる。

泳ぐためには、当然、自分の力で前進しなければならない。そこで、体幹や手足を動かすことになるが、そうなると、色々な調整が必要となってくる。腕による推進、体幹においては、回転やうねりなどである。このことについては、推進するための動きなので、詳しくは次章で述べる。

ともあれ、能動的な姿勢でも、最も抵抗のない姿勢を目指すことには変わりがない。常に努力して、流線型に姿勢を洗練していくこと、泳速が鈍るまで、できるだけその姿勢を保ちたいものだ。

もし、下肢が沈んで水泳姿勢を保てない場合は、次の事項を試して欲しい。

(1)腕をなるべく前にだす。前方に突き出す腕は、下方斜めに下がっているほうが下肢は浮く。そうすると、腕に水の抵抗を受けるが、身体が反ったり曲がったり、下肢が下がったりするより、はるかにマシであり、水の抵抗は格段に少ないと思う。

例えば、クロールでの腕の突きこみでは、耳の横から入水し、深く差し込んでから前方に伸ばすという方法を試して欲しい。

(2)腹式呼吸をする。(「3.呼吸方法」で説明)

(3)軽いキックを使う。しかし、可能な限り、足をピシッと閉じた流線型を維持することが原則である。

槍のように一直線に水の中を滑っていくときでも、微妙な姿勢に留意したほうが良い。それは、腹筋や臀筋を締め、やや腰が引けた姿勢をとることだ。そう、飛行機の翼の断面の形である。これは、揚力で下肢を浮かせ、上体を沈ませることで、重心を下方に沈める効果を生む。これは、うねるときの沈み込みの姿勢でもある。

2.造波抵抗を軽減する

しぶきや波を立てないことである。しぶきや波を立てると、これらにエネルギーを取られてしまい、その結果、泳速を遅くし、疲れる。

したがって、なるべく、水面に出る部分を少なくし、しぶきを立てないような、呼吸法や腕のリカバリを行うべきである。

スタートや折り返し、「イルカ泳ぎ」などで、暫時潜行して進むときは、波が立たないように、深い位置(水面から30cm以上)をとることを薦める。

3.呼吸方法

呼吸方法は、水平姿勢保持の障害や、波しぶきを立てる要素になりやすい。しかし、楽に呼吸ができるか否かは大問題だ。

(1)腹式呼吸とすること

腹式呼吸は、胸郭を広げて内臓を押し上げる。そのため、身体の重心を浮力の中心より前に移動する効果があり、下肢が浮き、身体を水平に保つことが容易になる。さらに、水面下の水圧のもとでは、胸をしぼめてまた膨らませる胸式呼吸より、胸郭を膨らませたままの腹式呼吸の方が、吸気が楽である。息の出し入れは、腹で行うから腹式呼吸なのである。

(2)頭を水平に保つこと

息継ぎを行う際に、頭を水上高く斜めに上げることは、エネルギーを無駄にすることが多く、造波抵抗等も大きい。頭は重量があるので、常に、身体を進行方向に引っ張る位置に置き、水平に保つべきである。息継ぎは、口だけ水面すれすれに出せばよい。

例えば、クロールにおいては、推進軸上で頭を回転させて、つまり、身体を丸太のように転がして上方に回すことだ。頭を斜め上方に出してしまう人は、仕方がないので、出した頭を横に倒し、口の位置を高くするなどして、頭を水平にする工夫をして欲しい。バタフライや平泳においても、顔面を正面に向けるよりは、頭の天をは前に向けた姿勢、すなわち、首を掴まれて持ち上げられた猫のごとき姿勢が望まれる。

以上、この章では、姿勢のとりかたによって、水の抵抗を減らす方法をとりまとめてみた。

これは、言わば、受動的で静的な課題であったが、次回、第2章では、反対に水の抵抗を大きく効率よく使って、身体を推進させるかという、能動的な課題をまとめたい。何しろ、動き出すと、急に難しくなるのだ。

7.2. 「らくらく」から「そこそこ」への脱皮2

第2章 推進力を強化する

この章では、腕の形状及び動作とその推進原理を中心にまとめる。

いかなる泳法でも、見た目の動きは異なるものの、共通原理は同じであるが、とくにクロールや背泳においては、推進力の6~9割は、腕によって生み出されているといわれる。事実、私の場合は2ビートでもあり、キックをしない場合の推進力は、1~2割、落ちるだけである。

加えて、キックの効果は、それが全部、推進力になるというわけではなく、ローリングやうねりなどの、姿勢を制御するための補助の意味が大きいということに留意する必要がある。

なお、この章では、推進力増加の方法として体力増進を論じることはしない。

用語定義

まず、説明に入る前に、方向等の誤解を避けるため、これから使う次の用語を定義しておく。

《上・下》泳ぐ姿勢においては、天井方向を「上」、水底方向を「下」とする。但し、立った姿勢、又は、地上においては、それぞれ、天、及び、地の方向とする。

《前・後》泳ぐ姿勢においては、推進軸において進む方向を「前」、来し方を「後」とする。但し、立った姿勢、又は、地上においては、それぞれ、胸、及び、背の垂直方向とする。

《右・左》身体の向きに拘わらず、上半身の右方向を「右」、左方向を「左」とする。

《内旋》前腕(肘から手首までの部分)を内旋させるとは、右であれば右手を反時計回りに旋回し、左であれば左手を時計回りに旋回する。いわゆる、雑巾絞りをする方向に内側に回すことである。上腕(肘から肩までの部分)あるいは肩を内旋させるとは、上腕あるいは肩について、右は反時計回りに、左は時計回りに旋回することである。

《推進軸》最も抵抗の少ない水平の流線型の姿勢をとったときに、頭から足先を結ぶ線とする。ローリングは、これを軸として行なわれる。

《万歳の方向》立った姿勢で万歳するときに両腕を左右の斜め上方に挙手するが、そのとき、最も楽に挙げられる方向をいう。泳ぐ姿勢においては、このとき、腋窩が歪むことなく自然に凹み、腋窩の両縁をなす大胸筋、及び、広背筋が均等に緩んでいる状態であることに留意する。これが腕に最も力を入れやすい位置である。

1.腕による推進方法とその原理

腕の動きを説明するときに、ストロークとか、プル、スカル、プッシュなど、いろいろな呼び方がある。もちろん、それぞれ視点や動きが違っての用語であろうが、ここでそれらの違いを云々するのは意味がないと思う。しかし、定義なしにこれらの用語を使うのも認識の相違を生じさせる虞がある。そこで、このまとめでは、腕の動きを、独自に定義しながら進めていくこととしたい。

それらの名称はともかくとして、腕による推進原理は単純である。

まず、腕による推進機能として着目するのは、手の平と前腕である。上腕は、水の抵抗を利用するには、あまり価値がない。

重要なことは、前腕にて生じる推力は、手の平のそれより大きいということであり、使い方によっては、2倍にもなる。それゆえ、水泳スクールなどで、クロールでは「前腕を立てろ」と言われる。ここでは、そんな肩や肘が壊れそうな無理は言わないが、前腕を活用すること自体は必須であるということを、強調しておきたい。

問題は、この手の先から肘までの部分をどう使うかである。

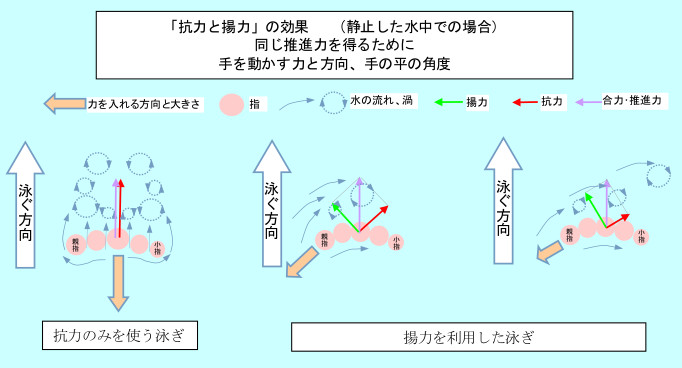

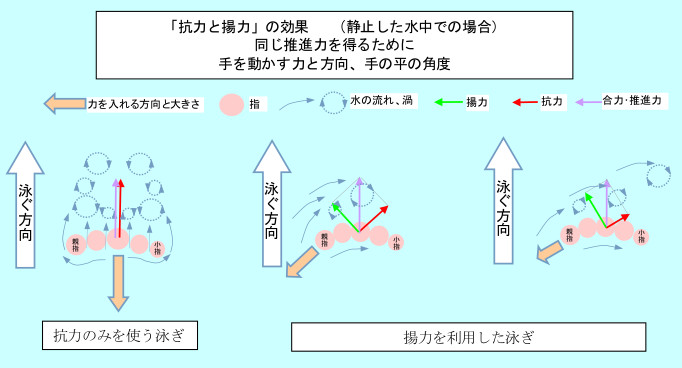

とはいえ、推進に使う手の平と前腕の動きは、単純に言えば、抗力中心で泳ぐか、揚力も利用するかの2つしかない。

a.推進軸の後方に手の平を向け、後方に真っ直ぐ動かす(抗力中心)

b.推進軸の後方に手の平を向けて動かしつつ、同時に手を横に滑らせる(揚力も利用)

実際に泳ぐときには、その他の要素もたくさんある。推進軸に対する手の平の角度や、特にb.に特有の、推進軸からずらす方向とその角度がある。その他にも、手の平の形状、こめる力の大きさ、スピードの違いなどがあるが、おいおい説明していこう。

さて、説明するにあたり、a.b.2つの動作に、便宜上、名前をつけなければ煩瑣である。

ここでは、それぞれ、その動かしかたの特徴から、《匍匐(ほふく)プル》《薙(な)ぎりストローク》としたいと思っている。

(1)匍匐プル

まず、a.であるが、この動きは、通常、推進軸に手の平を直角にして受ける抵抗を最大にするが、その時受ける抵抗力が推進の力そのものとなる。それゆえ、最大の力を発揮できる。

一般には、これを「抗力泳ぎ」、「I字泳ぎ」「ストレートプル」などと言っているようである。しかし、私には、どれもしっくり来ない。真っ直ぐであれば、何でもいいじゃないかと思われたら困るからである。なぜならば、この動作が効果的に力を発するのは、一定の条件、範囲があるからである。

それは、最も、腕の力が入れやすい状態、すなわち、頭から臍までの動きに使用することが最善である。

具体的には、腕を万歳の方向におき、肘を直角に曲げた状態で、額の前下方で、手首を前腕の延長上に固定する。手の平を後方正面に向けて、水をキャッチした後、前腕全体で押さえるようにし、這う(crawl)というか、引きずる(drag)というか、身体全体で前腕を乗り越えるような気持ちで、手の平から前腕を推進軸と直角に固定して、そのまま真っ直ぐ臍まで引き下ろす。このときの手の平は、力を抜き、お椀の形で、指の間は少しなら空いていてよい。(右図)当然、これは、泳速より速いスピードで動かさなければ意味がない。

私は、この動作でこの範囲に限ったものを、《匍匐プル》と名づけておこうと思う。「匍匐前進」で「引く」ときの腕の動作と範囲だからである。

(2)薙ぎりストローク

次に、b.である。この動作は、手の平と前腕で、水を薙ぎるように、仮想的な水の斜面上を滑らせるもので、これによって、揚力が発生し、抗力とこれの合力が推進力となるものである。艪やプロペラなどの推進方法と同じ機序である。身近な例では、金槌で楔の頭を叩いて石や丸太を容易に割ることなど。これは、楔が食い込むときに、叩く力よりも、横に押す力がはるかに大きくなるという理屈による。

この方法を適切に利用すると、手を動かして加えた力よりも大きな力が推進力として得られるため、匍匐プルと較べて、効率が良い。

誤解のないように言っておくが、匍匐プルより速くなると述べているわけではない。加える方向は異なるが、仮に、同じ力を与えたときに、「匍匐プル」より推進効率が良いと述べているのである。当然、同じ速度を得たいと思うなら、速く回さなければならなくなる。

では、どういう場合に使うことが推奨されるかというと、「匍匐プル」の動作の範囲外すべてである。つまり、腕の力が入りにくい場所、すなわち、推進軸でいうと、頭より前、及び、臍より後ろである。

そこでは、水を薙ぐように切る。

例として、クロールで説明しよう。頭より前の場合は、推進方向前方の万歳の方向に伸びきった右腕を、匍匐プルの初動位置である顔の前まで運んでくる動作である。真っ直ぐであった前腕で水を掻きこむように肘を直角まで曲げる。このとき、水は、相対的に、手の平上を、親指から小指へと流れる。内側へのスカルである。

臍より後ろの場合は、臍まで到達した手の平を。腋を開けながら、回転させるように水面に向けて払う。このとき、水は、相対的に、手の平上を、小指から親指へと流れる。

手の平は、前腕の位置に拘わらず、後方に向けることが基本であるが、必要に応じて、上下左右に、若干傾ける。その傾きにより、揚力の向きが変わるので、推進力や上下への姿勢の制御などを行うことが出来る。なお、この動作での手の平の形は、浅いお椀形で指を閉じる。翼と同じだ。

この動きは、より速いスピードで泳いでも、効果的な推力を得続けることができる。性質上、水のキャッチは考慮しない。

この動作を、《薙ぎりストローク》と命名しておく。

(3)前腕の重要性、手の平の形

前腕の面積は手の平のそれと匹敵するか、それ以上である。したがって、これを効果的に使えるか否かが、推進に大きくかかわる。

前腕部の推力に対する寄与を手の平のそれと比較評価すると、その合力の大きさは、薙ぎりストロークにおいては、手の平のみの場合の約3~4倍が、匍匐プル時においも、手の平のみの場合の2倍程度が期待される。

それゆえ、無理に肘を立てなくとも、前項で述べた性質を理解し、なるべく前腕を推進軸と直角に保って動かせば良いのではないかと考える。

そのとき、手の平についても、前述したように、匍匐プルでは、軽いお椀形に保ち、薙ぎりストロークにおいてもお椀形にして指は閉じるようにするのが良い。

2.全泳法に共通する基本的な腕の動き

水中での腕の動きは、全泳法に極めて類似した共通点がある。しかし、腕のリカバリについては、それぞれ大きく異なる。

それゆえ、ここでは、まず、水中での腕の動きに注目しよう。

(1)リカバリーの最後に腕を入水し、加速して突きこむが、その目標となる位置は万歳の方向とする。したがって、意識的には、肩より外へ、外へと伸ばすことを推奨する。

(2)最も深い位置まで身体の重心が沈んだとき、手の平を薄いお椀形にし、指を閉じて推進軸の後方に向ける。

(3)手の平を頭の前下方の位置まで、肘が直角に曲がるまで、内側に薙ぎりストロークする。このとき、手の平は若干内側に傾ける(右であれば時計回り)。

(4)匍匐プルに入る。

(5)臍まで前腕が達したら、外側に向けた薙ぎりストロークに入り、前腕の力を抜きつつ腋を開けつつ、肘を回すようにリカバリーに入る。

以上の動きは、4泳法について、ほぼ同じである。クロールとバタフライは全く同じである。後は違うのではと思われる向きもあろうが、考え方は同じである。

背泳は、身体の後ろで掻いているひとがいるが、これでは力が入らないばかりか、肩を傷めてしまう虞さえある。薙ぎりストロークの動きで、肘を曲げ、深く沈んだ手を水面まで導き、完全に身体の前面に持ってきてから、横向きから仰向けにロールしながら腕相撲のように匍匐プルを行い、最後は尻の斜め下方に向けて薙ぎるのである。

平泳についても、考え方は同様であるが、ルールの規定があるので(5)は行わず、両肘を合わせてリカバリーに入る。

3.リカバリーの原則

推進力強化と直接関係のないリカバリーであるが、推進を邪魔しないっことにおいては見逃せない要素である。

姿勢を水平に保つためには、下肢を浮かせることが不可欠である。そのために前方に重心を移動しておく必要があるので、できるだけ早い段階で肩より前方に前腕を運ぶ。前腕は力を抜き休ませておく。

クロールについては、可能な限り早く肘を頭上に運ぶこととし、その他については、できるだけ早く、迅速に、前方に運ぶ。

そのためには、腰を通過したら、腕の力を抜いて、後方に跳ね上げることなく、しずかに腕を水から引き抜くことが肝要である。

4.キックの動作

らくらくスイミングでもそうであったが、「そこそこスイミング」でも、キックに余り重点を置かない。

なぜなら、推進力の大部分は腕が供給すること、ばらけた下肢は渦巻きを発生させ抵抗を生むからである。

それゆえ、ここでは、できるだけ、人魚のように足は癒着したようにぴったり付け流線型を保つ時間を長く取って欲しい。そのうえで、下肢を浮かせる必要、ローリングを助ける必要が発生したときに限り、骨盤の前傾後傾を伴って短時間でしなやかに小さく打つのが好ましい。

5.うねりの原理

これは、身体の下降と上昇の連鎖的な動きだ。これによって、身体の体幹で上下に水をなぎり、水を後ろに押し、前の水を引き込むことによって泳ぎを加速する。単に、体をひらひら、くねくねさせても、これがなければ抵抗が増すだけで、邪魔にしかならない。

バタフライ・平泳など左右対称な泳ぎにおいては、この動きが明瞭である。この動きは、骨盤を前後に連続的に倒す動きによって滑らかに実現できる。緩やかなサインカーブを描く水中の大きなパイプを想像しつつ、その中を潜っていく感じだ。先導するのは頭であり、その向きをコントロールするのは、胸の動きである。すなわち、沈む過程の後半では胸を張り、浮き上がりの後半では胸も背中も弛緩させる。「そこそこスイミング」では、基本的に、身体全体が反る状態はつくらない。翼の断面のような形が基本であり、かるくうねることによって、浅い波形を後方に伝達する。

動きが左右非対称な泳ぎ、すなわち、クロールや背泳では、少し解りにくい。

これらの泳ぎでの浮き沈みは、上体のローリングによって実現される。これらの泳ぎでは、必ず、上体はローリングする。その大きさはともかくとして、上体のローリングが最も大きいときが、上体の重心が最も下がろうとしているときであり、上体が水平になったときに重心が最も上がっていく力が浮力として働く。このとき、推進の道しるべとなるのは頭の位置や方向であり、胸の張りや背中の弛緩がうねりを手助けする。

したがって、この上下の動きは、1ストロークで1周期となる忙しいものである。

長くなったが、以上が、推進力を強化するための技術向上を図る要点である。

次回は、揚力と抗力についてもう少し説明を加え、その後、各泳法についての、最終的な個別まとめをする予定にしている

7.3.抗力中心か、揚力利用か?

1.なぜ、《匍匐プル》《薙ぎりストローク》の2種類なのか?(補足)

例えば、これら2つの動作の中間はないのだろうか?という疑問もあるだろう。しかし、この2つにおいては、推進力を発揮する機序が、そもそも異なっている。

薙ぎりストロークにおいては、動かす手の周りに定常的な渦ができ、手の背側に減圧を生じさせ、手の平側では圧力が上昇することによって揚力が生じる。

これに対して、匍匐プルのように直線的に水を掻く場合は、手の両側から交互に回転方向が逆の渦が放出され(カルマン渦と呼ぶ)、手の背側の圧力が低下するとともに、手の平側は水が当たることによって圧力が上昇するので、結果的に手の裏と表の間の圧力差によって抗力が発生する。

しかし、薙ぎりストロークにおいて、CやSの文字のように、手の進行方向を変える場合がある。そもそも、前から後ろまで、斜めに薙ぎり続けることはできない。

このとき、右左に方向が変わる局面においては、方向の異なる渦が同時に放出され、手の背側の圧力が急激に低下して、瞬間的に非定常的に大きな揚力が発生することが観察されている。

したがって、2つの動作の中間はないが、匍匐プルのような直線的な動きは、薙ぎりストロークの方向転換を限りなく速く繰り返していった極限の動作ということはできるかもしれない。もちろん、そのような疲れることは、現実的にはできないが。

ところで、直線プルにおいても、実際は、左右の振動が生じる。指の間を少し空けるようにするのは、その対策でもある。

2.《匍匐プル》《薙ぎりストローク》のどっちが速いのか?

これは、従来から続いているS字とI字のストロークのどちらが速いのかという論争でもある。

速いというのは、距離に対しての所要時間の評価である。それゆえ、距離を決めないと、話が進まないことになる。

それでは、25mなのか? 100mなのか? それとも、400m? 800m? 1500m? 5km?

お分かりのように、距離によって、泳ぎ方も、そのペースも変わることが予想されるであろう。

同じ泳ぎ方をする限り、その泳速を上げていくためには、腕を回すピッチを速くする必要がある。

一般に、エネルギー効率だけからいうと、肘を曲げてS字に掻くような薙ぎりストロークが良い。

しかし、薙ぎるスピードを速め、ピッチが速くなってくると、肩まわりの筋力の限界から、現実的に曲線的に掻くことができなくなる。だから、結果的に、真っ直ぐ掻くことになってしまうのではないだろうか。

したがって、より少ない力で推進力を得ることが求められる中・長距離では、薙ぎりストロークを多用し、短距離で効率より速度が重視される場合には直線的に掻いた方が良いということであろう。

そもそも、「そこそこスイミング」のレベルでは、力泳ぎはしない。だから、それぞれの特徴のいいとこどりをするのである。

ちなみに、あのマイケル・フェルプスも、息継ぎ側の右ではI字プル、左はS時プルだ。

7.4 4泳法への適用

7.4.1 4泳法への適用(バタフライ)

そこそこバタフライ

腕や体を、艫のように使って、揚力を活用し、力を入れやすいところでは抗力中心に推進するという動きを4泳法に適用して「そこそこスイミング」にしていこう。

もちろん、ここでいう4泳法は、断るまでもないが、私の我流である。

まず、一番理解しやすい左右対称の泳法から始めよう。今回は、まず、バタフライだ。

1. 体幹の動き

常に、頭は水平におき、これが先導して上体が上下に水を押して浮沈することによって、うねる。

胸から後方の足先までは、胸の動きに付いていくものとして、脚でキックする感じは意識してするものではない。

ただし、骨盤の動きについては知っていたほうが良い。

骨盤を前傾させたり後傾させてうねるのである。といってもわかりにくだろうから、骨盤のすぐ上の背中の部分に注目して説明しよう。ここの腰の背骨は、普通にしていると若干凹んでいるはずだ。この凹みを後ろに押し出すと、腰の背骨は平らになるか、後ろに張り出す。このとき骨盤は後傾している。逆に、この凹みを深くしてやると、お腹が出てくる。このとき骨盤が前傾するのだ。この動きを意識的に連続して行うが、そのタイミングは胸の張りと凹みの動作に引きずられて波のように伝播させるのだ。

両腕を前方に突きこむときと、お腹の付近で力強くプルをするとき、一瞬、腹筋と臀筋に力をグッと入れて腰の背骨を後ろに張り出させ、次の瞬間には、胸を張って胸の後ろの背骨を凹ませ、間断を置かず、その凹みを下に伝播させると腹が出て腰の背骨が後ろに張る。この動きがうねりだ。この動き、脚に伝わり膝に伝わると、自然に、しなやかに、ドルフィンキックが打たれる。これが、うねりの機序だ。

最初の腕の前方への突きこみで背中を丸めて、背中へ水を呼び込む感じを意識すること。そして、間髪をいれず、逆に胸を張って胸を沈める感じだ。そうすると、上体は滑りあがって浮いていく。

ただ、沈み込みの角度は、あまり大きくはせず、前へ、前へと身体を引っ張ること。

次に、腕に最も力を入れてプルするときに、再度、腹筋と臀筋に力をグッと入れる。

そして、斜め後ろに腕を振りぬく瞬間は脱力し、意識するものではないが、胸が張り、腰の背骨は凹む。

この2回の、胸の動きに先導された、骨盤の前傾・後傾の連続が、優雅なうねりを生むのだ。これは結果的にこうなるというのではなく、早めに早めに、水を上下にじわっと意識的に押すことの連鎖によるうねりだからこそ、推進力になり、イルカになれるのだ。

足は、以下に説明する腕の動きに連動して、自覚しなくても、自然に2度、しなやかに打たれるはずだ。だから、ここではキックについて、ことさら触れることはしないでおこう。

2. 腕の動き

これは、4つの動きとなる。(a) 外向き薙ぎりストローク、(b) 反転、内向きストローク、(c) 匍匐プル、(d) 外向き薙ぎりストロークからリカバリーの4つである。もちろん、これらは、連続して、なめらかに行われる。

(a) 外向き薙ぎりストローク

プルの終わりで、回すように水から抜いた両腕を、力を抜いて、水平に振り出し、前方に両腕を突きこむときが、沈み込みの始まるときである。この一瞬は、腕の間に頭を埋め、背を円くする。突きこんだら、すぐに、頭をもたげて胸を張り、水面方向に滑りあがる。

この上昇していくとき、揃えた両腕の手首を曲げて手の平は若干外向きにし、外向きに、薙ぎりストロークで薙ぎりながら開いていく。このとき肘は伸ばしたままで、両腕が万歳の方向を指すまで開く。この間に、首筋の力を抜いてゆく。開き終わるときが、腰の背骨も凹み骨盤も前傾し終わるときだ。

(b) 反転、内向きストローク

そこで、手の平を若干内向きにして、方向を反転し、今度は内側に向かうが、上腕は動かさずに、肘を曲げて前腕を動かすだけで薙ぎる。そうすると、顔の前まで両手が下がってきて、蟹のはさみのような形になる。ここまでの動きは、肩に力を入れることができないので、どの関節にも負担がかからないように留意すること。したがって、この動きは、ゆったりして、全身の力は緩んでいる。首の力も抜いて、頭の天頂は真っ直ぐ前に向かっている。

(c) 匍匐プル

さて、前腕が、蟹のハサミのように目の前に下りてきた。上腕は万歳の方向を向いている。ようやく、力を効果的にこめることができる位置まで前腕が降りて来たわけである。

「そこそこ」に泳ぐためには、ここで、少し頑張ることにしよう。「匍匐プル」の出番である。

一瞬で良い。両前腕で水を掻き込みながら、腹筋、臀筋、大胸筋、広背筋に力をぐっと入れて水を臍めがけてたたきつけるのだ。骨盤は勝手に後傾し腰の背骨は後ろに張り、連鎖してしなやかなキックが打たれているはずだ。これによって、身体が水からスポンと抜き出される。

(d) 外向き薙ぎりストロークからリカバリー

臍まで来たら、ご苦労様である。そのまま、斜め後方に開いて滑らかに前方まで回転させるのだ。

このとき、手の平を下に向け、水面と平行にすばやく前方に放り出す。この過程は、リラックスタイムだ。空中にあるこのときに息継ぎを行うが、できれば、下を向いたまま水面すれすれで行いたいものだ。

前へ、前へと向かうのだ。だから、例え前を向いて息継ぎをしたとしても、すぐに首の力を抜いて下を向こう。

以上であるが、クロールでは、片手ずつ最初から万歳の方向に腕を突きこみ、ローリングするところがバタフライと違うものの、バタフライの万歳からのプル(b)(c)は、クロールのそれと同じであることに留意されたい。

7.4.2 4泳法への適用(平泳)

そこそこ平泳ぎ

腕や体を、艫のように使って、揚力を活用し、力を入れやすいところでは抗力中心に推進するという動きを4泳法に適用し「そこそこスイミング」にしたい。

この4泳法は、私の我流であるが、前回のバタフライに続いて、今回は、左右対称の泳法の2つ目の平泳ぎである。

1. 体幹の動き

うねるタイプの平泳ぎは、基本的に、バタフライと体幹の動きが同じだ。

常に、頭は水平におき、これに先導されて身体が浮沈してうねる。

ただし、競泳ルールにより、手と足の動きは異なる。平泳の場合、肘は常に水中になければならないし、足のドルフィンキックはご法度だ。それゆえ、バタフライと大きく異なるところもある。

両腕を前方に突きこむときが、沈み込み始めるときであるが、平泳ぎでは、肘を水から出してはいけないことから、リカバリーは、どうしても、上腕(二の腕)に大きな水の抵抗を受けてしまう。

それゆえ、前への両腕の突きこみは、上体が最も高い位置にあるときにやってしまうのが良い。とはいえ、「そこそこ」の泳ぎで、上腕まで水上に出ればの話ではある。

しかし、たとえ、水上になくても、最もスピードが緩んだときに突き出すのが抵抗が少ないことには変わらないので、できるだけ足の蹴りより前に突きこみを済ませてしまうことだ。上の図の下のようになってしまったら、上腕で受ける水の抵抗は馬鹿にならない。

それゆえ、右図のように、踵を引きつけるときに、腕を突きこむ。

両腕の突きこみと同時に、腕の間に頭を埋め、蹴りながら、腹筋、臀筋に力を入れ腰凹みを平らにする。そうして、上体で水を下方に押して沈み込むように伸び、スピードが緩んできたら、水面方向に頭を先導させて胸を張って、腕の掻きとともに滑りあがる。バタフライでは、1サイクルで2度の骨盤の前傾・後傾の動作でうねりをしたが、平泳ぎでも基本は同じである。しかし、ドルフィンキックは失格となるので、競技を目指すのであれば、脚の動きには注意したほうがよい。

2. 腕と足の動き

これは、両腕の突きこみに続いて、5つの動きに分けられる。

(a) 伸び (b) 外向きから下向きへの薙ぎりストローク (c) 肘閉め匍匐プル、(d) 両腕の前方への突きこみ、(e) 足の引き付けから 蹴り

この5つであるが、(a)伸び以外は、切れ目なく、滑らかに連続して、かつ、だんだん加速して行う。

(a) 伸び

両腕を前方に突きこんで腹筋臀筋を締めて腰を平らにして伸びる。このとき、自然になるようにまかせるよりも、前半に、上体を下に若干押し付けるように沈めたあと緊張を緩めると、その押し込みと戻しの弾力的なリズムが浅いうねりを呼び起こし、気持ちの良い伸びとなる。

(b) 外向きから下向きへの薙ぎりストローク

できるだけ伸びた後、頭をもたげて胸を張り、上昇に向かうが、このとき、揃えた両腕の手首を若干曲げて手の平は外向きにし、外向きから下に向かって、薙ぎりストロークで開いて、腕の方向が万歳の方向に向かう。

続いて、水を抱え込むように肘を曲げる。曲げる方向は内側ではなく斜め下が良いが、無理のない範囲にする。この動きは、肩を前に回転させるような気持ちで内旋させ、背中を丸めようとすれば、前腕がうまく下がっていく。最終的には、蟹がはさみを下に垂らしたような形で、肘はなるべく万歳の方向の前方に残す。同時に、首筋の力を抜き、意識は完全に内側(胸の前の空間)に向ける。この局面では、胸から下は弛緩して引きずっているので、腰の背骨は少し凹む。

これにより、身体は、前方斜め上の水面に滑りあがっていく。

(c) 肘閉め匍匐プル

さて、前腕が、蟹のハサミのように目の前の両側に下りてきた。上腕は万歳の方向を向いている。肩も前に出ているので、大胸筋も広背筋も前に伸ばされている。ようやく、腕に力を効果的にこめることができる姿勢になったわけである。

「そこそこ」に泳ぐために、ここで、少し頑張ることにしよう。「匍匐プル」である。

一瞬のうちに行う。両前腕で水を押さえ、腹筋、大胸筋、広背筋に力をぐっと入れて、臍めがけて両肘を合わせるのだ。

平泳ぎでは、水中リカバリーが求められる。そのため、匍匐プルで手の平を臍まで下げると、前腕を戻すときに大きな水の抵抗を受けてしまう。それゆえ、前腕には力を入れず、拝むように手の平を合わせて前に残し、両肘だけを臍に叩きつける変形匍匐プルとしなければならない。

これによって、腕に抱えられて集められた水が、勢い良く斜め下方に押し出され、その力で上体は、その力に比例して水上に押し出される。その高さが、次の瞬間に前方に飛び込んでいくときの位置エネルギーとなるのだ。その高さは、水泳選手では、上体が全部出るくらいであるが、肘はルールどおり水に漬かっていなければならない。もちろん、われわれ還暦スイマーに、そこまでの力はない。

息継ぎは、空中に出たとたんに、下向きのまま終わらせ、すぐに両腕を前に突きこむ体制に入る。

(d) 両腕の前方への突きこみリカバリー

両腕の突きこみは、抵抗を最小限化するために、上体が最も高い位置にあるうちに済ませてしまうのが良いが、できるだけ、踵をひきつけるときまでに、頭を両腕に埋めながら迅速に突きこむ。

(e) 足の引き付けから蹴り

腕の突きこみに続いて、ウェッジキックを行う。

骨盤を前傾して踵を尻に近づけて合わせ、腹筋にグッと力をこめて、斜め後方下方に向けて土踏まずで蹴り、つま先を合わせる。

足を引いたときに膝が足首より内側にくるようにするウィップキックもあるが、これは膝を痛める懼れがあるため、上記のウェッジキックを薦める。速さよりは安全を優先させたいと思う。ただし、右足でコースロープを蹴らないように注意しよう。蹴る方向は、斜め下で、膝を閉めるように蹴るのが良い。

7.4.3 4泳法への適用(クロール)

そこそこクロール

腕や体を、艫のように使って、揚力を活用し、力を入れやすいところでは抗力中心に推進するというこれらの動きを4泳法に適用してきている。

この4泳法は我流であるが、今回は、左右非対称の泳ぎに入る。まずは、うつ伏せ。クロールである。

1.体幹の動き

クロールもうねりを利用するのが良いと、私は思っている。

その浮き沈みは、上体のローリングによって実現される。クロールでは、必ず、上体がローリングする。その大きさはともかくとして、上体のローリングが最も大きいときが、上体の重心が最も下がろうとしているときであり、一方、上体が水平になったときに重心が最も上がっていく力が浮力として働く。

このとき、推進の道しるべとなるのは頭の位置や方向であり、胸の張りや背中の弛緩がうねりを手助けする。

したがって、この上下の動きは、1ストローク1周期となる。

常に、頭は水平におき、これが先導して身体が浮沈し、うねることに留意。

ただし、このうねりは、小さいほうが良い、大きくすると却って抵抗が大きくなる。また、身体が真っ直ぐ水平に保たれていないと、この浮き沈みは意味がない。

2.腕の動き

これは、4つの動きとなる。(a) 内向き薙ぎりストローク、(b) 匍匐プル、(c) 外向き薙ぎりストローク、(d) リカバリーの4つである。

左右非対称なので、右側のプルで説明しよう。

(a) 内向き薙ぎりストローク

今、右腕のリカバリーが終わり、突きこんだ腕が、推進方向前方深く、肩が沈み、万歳の方向に伸びきっているとしよう。

この局面は、右腕の前腕を、匍匐プルの初動位置である顔の前まで運んでくる動作である。

このとき、リカバリーしてきた左腕の肘が頭上で待機し、脱力してぶら下がってい前腕が、耳の横から入水する。

(b) 匍匐プル

万歳の方向にある右肘が直角に曲げられており、前腕が額の前下方にある。この状態で、手の平を後方正面に向けて、手首を前腕の延長上に固定する。水を抱えるように、前腕全体で水を押さえるように、這う(crawl)というか、引きずる(drag)というか、身体全体で前腕を乗り越えるような気持ちで、腹筋と臀筋にグッと力を入れて、そのまま真っ直ぐ臍まで引き下ろす。このときの手の平は、力を抜き、お椀の形で、指の間は少しなら空いていてよい。

この動きは、プルしようと思うのではなく、左手の水中への落下から前方への突き込みを加速して行うことで、自然に行われる。

左手は、水中に30cmほど落ちたあと、左側の万歳の方向に真っ直ぐ、(d)の腕を水から抜くまでに、加速して伸ばしきる。その加速の勢いが、身体をローリングさせ、身体を巻き込むような自然な動きとして匍匐プルを結果として完成させるのである。

また、同時に、この腕の突きこみが、上体を沈み込ませ、右の背中に水流を引き込み、身体が水平になって浮上するといううねりを生むのだ。

(d) 外向き薙ぎりストローク

臍まで到達した手の平を、腋を大きく開きながら、回転させるように水面に向けて払う。このとき、水は、相対的に、手の平上を、小指から親指へと流れる。

手の平は、前腕の位置に拘わらず、後方に向けることが基本であるが、必要に応じて、上下左右に、若干傾ける。その傾きにより、揚力の向きが変わるので、推進力や上下への姿勢の制御などを行うことが出来る。なお、この動作での手の平の形は、浅いお椀形で指を閉じる。翼と同じだ。

このとき、手首を内旋させながら行うと推進力は増すが、肩を傷める恐れもあるので要注意だ。

(e) リカバリー

前腕は完全に力を抜き、腋を大きく開けながら、肘を大きくリラックスして回転させ、頭上まで運ぶ。

ここまできたら、高く挙げた肘はそのままに、暫く、水中を身体が滑っていく余韻を楽しもう。

そして、左の前腕を水中に落下させる。入水させる

場所は、耳の横である。

左手は、水中に30cmほど落としてから、最終的に、左側の万歳の方向に真っ直ぐ、加速して伸ばしきる。その加速の勢いが、身体をローリングさせ、身体を巻き込むような匍匐プルを生む。

また、同時に、この腕の突きこみからの一連動きが、上体を沈み込ませ、右の背中に水流を引き込み、更に身体が水平になるときに浮上するといううねりを生むのだ。

3.足の動き

足は、基本的に両足先を細くして合わせ、水の抵抗を最小にしておくことを基本とする。

胸から下を静かにうねらせるのも良い。しかし、やはり、薦めるのは2ビートだ。これにより、腰を浮かせ、ローリングを助けることが容易になる。

キックしない脚は、身体と一直線の流線型を保持し、蹴る方の足は、まず、力を抜いて膝を下(水底方向)に落とす。このとき、つま先は、もう一方の足の裏側には出さない。そして、骨盤の前傾から、腹筋に力を入れて後傾することで、しなやかに鋭くキックを繰り出し、すぐに両足を流線型に戻す。この骨盤の動きは、腰を浮かせ、小さいうねりを生む。

キックのタイミングは、ローリングを助ける方向、つまり、左腕を前方下方に突きこむときには、これに合わせて右足のキックを繰り出す。

7.4.4 4泳法への適用(背泳)

そこそこ背泳ぎ

腕や体を、艫のように使って、揚力を活用し、力を入れやすいところでは抗力中心に推進するというこれらの動きを4泳法に適用してきている。

この4泳法は我流であるが、今回は、4泳法の最終回、背泳ぎである。

1. 体幹の動き

背泳ぎも、やはり、うねりを利用したいものだ。

その浮き沈みは、やはり、上体のローリングによって実現される。背泳ぎでも、必ず、上体をローリングさせなければならない。上体のローリングが最も大きいときというのは、片方の腕が万歳の方向に、肩とともに目いっぱい前方深くに水没しているときである。

このときが、上体の重心が最も下がろうとしているときであり、その腕が、プルを始めて腹の横を通過するあたりが、上体が水平になって重心が最も上がっていくときである。

このとき、推進の道しるべとなるのは頭の位置や方向であり、体幹の捩れや腹筋・臀筋の締めがうねりを手助けする。

この上下の動きも、1ストローク1周期である。

2. 腕の動き

これは、4つの動きとなる。(a) 上向き薙ぎりストローク、(b) 匍匐プル、(c) 下向き薙ぎりストローク、(d) リカバリーの4つである。

左右非対称なので、右側のプルで説明しよう。

(a) 上向き薙ぎりストローク

背泳ぎは仰向けなのに、説明は全く、俯けのクロールと同じになる。なぜか? 原理が全く同じだからであり、ローリングして横を向いているのは、両者とも同じ状況だからである。横からローリングして下を向くのか上を向くのかの違いというわけである。

最初の図のように、右手のリカバリーが終わり、推進方向前方深く肩が沈み、万歳の方向に伸びきったところから始める。この右腕を、匍匐プルの初動位置である顔の前まで運んでくる動作である。

真っ直ぐであった前腕で水を掻きこむように肘を直角まで曲げる。このとき、水は、相対的に、手の平上を、親指から小指へと流れる。下から上斜め内側に向かうスカルである。 つまり、深みから水面に向かった上向きの薙ぎりストロークになる。そして、もう一方の腕のリカバリーの始まりによって、ローリングが戻って上向きとなっていく。

このとき、左腕では、肩が最も水面上に突き出し、肩から腕全体を水から抜き上げる。リカバリーの始まりである。

(b) 匍匐プル

今、万歳の方向にある右肘が直角に曲げられており、目の前まで来た手の平が水面を掠めようとしている状態にあるはずである。言葉を代えれば、手の平が後方を向き、肘から手先までが真っ直ぐ天を指している状態だ。

クロールで言えば、ここから這う(crawl)のであるが、背泳ぎでは這えない。

まず、手首を前腕の延長上に固定し、水を抱えるように、前腕全体で水を押さえるように内旋させ、後方に押すのである。最も似た力の入れ方というか動きは、腕相撲に似ている。同時に強く左にローリングしていく。

ここで、腹筋と臀筋にグッと力を入れて、そのまま真っ直ぐ臍まで引き下ろすのはクロールと同じだ。このときの手の平は、力を抜き、お椀の形で、指の間は少しなら空いていてよい。

このプルの拮抗作用として、左腕は空高く放り出されて前方斜めに落とされていく。

(c) 下向き薙ぎりストローク

体幹を捻りながら腰付近まで到達した手の平を、内旋させながら、肘を中心に回転させるように尻の下方に向けて払う。このとき、水は、相対的に、手の平上を、小指から親指へと流れる。

手の平は、前腕の位置に拘わらず、後方に向けることが基本であるが、最後はスナップで、手首を内旋させながら水をポイと放る。これにより、下肢の浮力が増し、ローリングも進む。

なお、この動作での手の平の形も、浅いお椀形だ。

このとき、左の腕を前方万歳の方向に沈み込ませ、肩も上体を捻って沈み込ませて、長く、静かに滑り込ませる。

(d) リカバリー

最初に戻って(a)が始まるとき、ローリングが進み、上体が捻られて、右肩が最も水面上に突き出すので、肩を先導させて腕全体を水から抜き上げる。リカバリーの始まりである。

匍匐プル(腕相撲)が始まると、右腕は前腕の力を抜いたまま、空高く放り出し、そのまま、前方斜めに落とす。

左の手の平がお尻の下に水をポイと放るまでに、右の腕を前方万歳の方向に沈み込ませ、肩も上体を捻って沈み込ませて、長く、静かに滑り込ませる。

3. 足の動き

足は、軽く、ひらひらと力を入れずに、自転車をこぐように動かしても良いが、「らくらく」で推奨したように、ここでも、2ビートを推奨しておこう。つまり、基本的に両足先を細くして足首を組むように合わせ、水の抵抗を最小にしておくことを基本とする。推進力よりは、楽に、腰を浮かせ、ローリングを助けるだけに特化するのだ。

ただし、ここでは、両方の足で挟むようにキックしよう。言葉を代えれば、小さく煽ることにするのだ。そして、足の甲とともに、足裏で蹴るほうに意識を置きたい。

キックのタイミングは、ローリングを助ける方向、つまり、右腕を前方下方に突きこむときには、これに合わせて右足は甲で、左足は足裏で挟むように蹴って、足首を組む。

下肢は水平に、上体だけ大きくローリングするような、身体のひねりを目指したい。